創業期のNPO起業家のためのメモ

13期目の寄付型の認定NPO法人D×P(ディーピー)の代表を務める今井です。私たちのNPOは10代の孤立を解決するためにオンラインや繁華街でのセーフティネットづくりや機会創出の事業を行っています。具体的にはユキサキチャットという14000人を超える登録があるLINE相談から食糧支援、給付支援を行い、卒業や就職、社会保障制度までつなげることを行っていたり、大阪ミナミで道頓堀から徒歩4分ぐらいの距離の場所に50坪ほどの場所を借りてナイトユースセンターというグリ下の子たちのための支援拠点を作っています。

食糧支援は23万食、給付支援は8000万円を超えて支援を展開しており、ナイトユースセンターでは大阪市と協定を結び活動しています。

予算規模も2023年度で約2.7億円となり、そのうちの8割は寄付で運営しています。

日本のNPO法人の中では寄付型(収入の5割以上を寄付で集め、人件費をしっかり出している組織、とここでは意味します)で予算規模を大きくしているNPOはかなり限られています。寄付を集めることのノウハウもなく、経営の知識もない状態が続いて12年経って思うのは、創業初期の時から「もっとこういうことを知っておけばよかった」ということが多すぎました。

あくまで個人的な意見ですが、起業初期に大切にしたほうがいいことを後世のNPO起業家に役立てるためにも書きました。ぜひお読みください。

ビジョン・ミッションを策定する

大前提で企業と同じように事業を行うNPOであってとしても、寄付収入でやる形のNPOも、ボランティアによって運営されるNPOであったとしても、創業期から非営利組織として「どういった社会を作るのか」のビジョン設定や、「何を成すのか」のミッションを作ることが大切です。これがなければ地図がないまま目的地を目指すようなもので、自分達が何を目指して事業を行うのかを見失ったまま事業を運営することになります。その結果、スタッフはもちろんNPO起業家自身も何をやっていいのかわからなくなるでしょう。そのため、ビジョン・ミッションの策定は必ず必要になります。

認定NPO法人カタリバのビジョンの定義は「私たちが実現したい社会」を書いており、「どんな環境に生まれ育っても、未来を作り出す力を育める社会」と書いています。また、ミッションに関しての定義は「私たちが果たす使命」と書いていますが、ビジョンの達成のために「意欲と創造性をすべての10代へ」と書いています。

法人のビジョンミッションの作成は自分達の事業を何とするのか、何を強みとするのか、どのような方向性で何を達成していくのかの根源です。それを作らず、NPOとは言えません。また、現状のビジョンと事業の一貫性がない場合は見直すことも大切です。

事業を運営するにしろ、寄付型のNPOを作るにしろ、大上段にあるビジョンミッションがなければどのような組織にするのか、どのように事業戦略を組んでいくのかも見えづらくなります。ぜひここは考えてみてほしいと思っています。

ただ、これは一人で作るにしろ言語化しにくいことでもあります。また、一緒にそのビジョンやミッションを明確にする人もいた方がいいかもしれませんし、創業の時に手伝ってくれた方と一緒に作ることも必要かもしれません。一人だけで作る必要はなく、できれば創業メンバーになりそうな方と一緒に作ることが大切になります。できれば複数人数を巻き込んで個人ではなく、法人として何をビジョンにするのか、ミッションにするのか、言語化していきましょう。

創業期のメンバーをいかに集めるのか

ビジョンを達成しようと思うと、一人では到底達成することはできないでしょう。私が代表を務める認定NPO法人D×Pのビジョンは「ひとりひとりの若者が自分の未来に希望を持てる社会」で、それを目指して日々の事業をおこなっていますが、このような社会の実現をひとりで行うことは不可能です。自分はこの言語化もできる力もなかったので、最初の頃は仲間集めから始めていきました。

シンプルだが、人前で語る、話す

一定程度、やりたいことがあってNPOなど非営利組織を作ろうとしていると思いますが、それを人の前で話す場があると、仲間が集まったり、結果的に創業メンバーが集まってきます。

僕の場合ですが、大阪に来た当初、誰も知らない状態で引っ越してきたので、創業当初は家を開いて友達の友達までだったら誰でも泊まっていい状態にして、よく語り合う場を開いていました。

僕は自分がイラク人質事件という過去もあり、事件から5年近く引きこもりや対人恐怖症、うつ病など時期によって経験してきたため、この時期何もやりたいことがわからず、こういった場があったからこそ自分の方向性に関して言語化できてきたように思います。

そうすることで創業期の仲間と出会えたりすることができたり、「この分野で起業してみようか」「この方を頼りに現場に行くこと、現場の先生方にもお話を聞いてみよう」と動くことができました(全くもって、多くの方に住み開きじゃないですが、僕のようなことをやる必要はありませんよ!)。重要な部分で言うと、言語化することや事業の方向性を考える上でも、そして仲間を集めるためにも人が多くいる場などに行くことがとても大切だと思っています。

NPOとして関係人口も意識しよう

創業期の仲間、と言ってもNPO法人の場合だと多くの関わり方が考えられます。例えば、

・運営や事業を一緒にやってくれる方になるかもしれない(雇用関係や業務委託など考えられる)

・ボランティアスタッフをやってくれるかもしれない(イベント運営やイベントスタッフなど考えられる)

・理事候補になってくれるかもしれない(NPOの場合だと責任持って運営に関して意見をくれるかもしれない、時には厳しいことも)

・アドバイザーになってくれるかもしれない(自分の知識が足りない分野をおぎなってくれるかもしれない)

・取引先や寄付者さんを紹介してくれるかもしれない

・プロボノになってくれるかもしれない

etc、本当に多くの関わり方が考えられます。関係人口は総務省の定義だと

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。

と書いていますが、僕は地域の文脈だけではなく、NPOでもこの関係人口の考え方が必要なことだと思います。取引先や雇用者だけではなく、様々な関わり方が非営利組織、特にNPOだと考えやすいからです。様々な関わり方を設計し、創業資金や経験がない状態でも経営体制や事業を整えていくことができます。ビジョンミッションに向けた取り組みなども飛躍的に伸びるので、関係人口を増やすことや関わり方を設計することはとてもお勧めです。

ちなみにD×Pのアドバイザーや理事も様々な専門性をお持ちの方に参加していただいています。参考までに貼っておきます。

また、法人寄付等もかなり多くいただいている認定NPO法人キッズドアさんなどのアドバイザーや理事も見ておくと参考になると思います。企業関係者も多い布陣になっていることも垣間見えると思います。

創業期の資金をどのように集めるか

創業期の資金集めに関して、僕の事例はあまり2024年の時点では参考にならない可能性があるので、以前話したことをETICさんがまとめてくださっていたので、noteだけ以下に貼っておきます。

NPO起業家が資金を集める手段として、いくつかあると思いますが、

・クラウドファンディング

・Soilなどの助成金

・融資

あると思います。

クラウドファンディングで資金調達すること

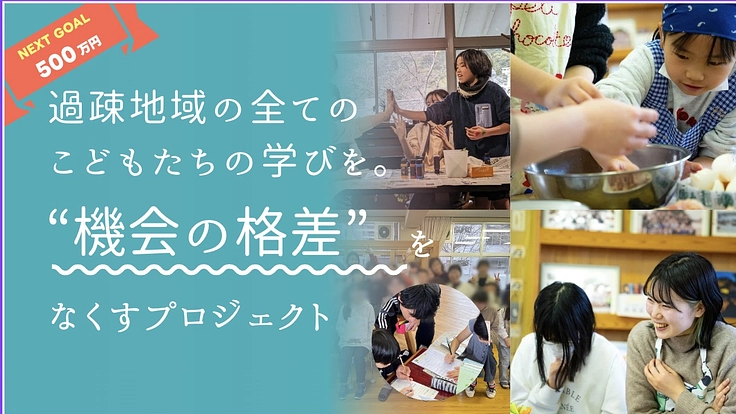

これはかなりここ最近、一般的になってきたと思います。例えば、徳島で活動している一般社団法人うみのこテラスさんは20代前半のNPO起業家である川邊さんが今年の4月に行いましたが、500万円を超える資金が集まっています。

また、NPO法人CoCoTELIさんは昨年クラウドファンディングをしていますが、こちらも500万円以上集めています。

こちらも創業期のクラウドファンディングと言っていいと思いますが、一般社団法人ソウレッジさんは2000万円を超える資金を集めています。

クラウドファンディングは手数料が10〜20%近くとられますが、創業初期ではない非営利組織(NPOだけではなく、学校法人や独立行政法人も使っています)も使う理由としてプロジェクトがシェアされやすいことがあると思います。応援しやすく、またSNSによって目につきやすくなるので、知らない方にも伝播しやすく、寄付や資金を集めるためにはとても一般的に馴染んできたように思います。また、プロジェクトのページを作ることも初心者でも作れるようなサイトになっており、寄付もしやすく、創業期の起業家も重宝した方が良いと思います。

Soilなどの助成金活用

創業初期の助成金もいくつかあるように思いますが、

Soilの非営利スタートアップ助成プログラムはその典型例だと思います。創業初期の非営利組織が100万、1000万の助成を受けることができます。資金をいただきつつ、事業開発でサービスを設計したり、寄付型の場合は寄付を受けられる基盤作りも資金によってできるようになるでしょう。

また、創業の事業資金とは別ですが、とてもオススメなのはパナソニックさんが行っている組織開発の助成金活用です。最大補助が200万円だったと思いますが、多くのNPO起業家の場合、経営経験がない方もいるので経営を一緒に考えてくれる方を一定期間雇用や契約することもこちらの助成金活用で可能になると思います。

僕の場合は経営経験が一切なかったため、様々な企業で働いてNPOで役員的なポジションについていた方に月1度、長い時間をいただいて経営の相談に乗ってもらうことなどをこちらの助成金を活用させていただき、することができていました。当時の私は本当に無知で(今も、勉強することばかりです)、この機会があって本当に良かったと思えました。

創業初期の助成金活用はそこまで種類がないかもしれませんが、ぜひ活用してほしいと思います。

融資

こちらは寄付型よりは事業型のNPOさんにとって参考になるかもしれませんが、融資を活用することも大切です。事業を運営される方で制度を活用した福祉事業をすることを考えていたり、委託事業で運営されることが見えてきている方にとっては融資はキャッシュフローを安定させるためにも、創業期に必要なことに投資するためにも、とても重要な選択肢の一つです。地域によっては信金や地銀など様々な金融機関がありますが、一番NPO起業家にとって使いやすいのは日本政策金融公庫だと思います。

日本政策金融公庫は上限7200万円ほどの融資を非営利組織向けに行っています。事業や創業初期の資金でも何人かからの起業家から数百万〜1000万単位で融資を受けたことなども聞いたりしています。最初に設備投資が必要な場合、全てをクラウドファンディングや助成金、もしくは自己資金で行うのも難しい可能性があるので、どうやって資金調達するのか周りにも相談しながら検討してみましょう。

採用、人事などに関して

スタートアップの業界と違ってNPO起業家の場合、起業家の傾向として「子どもたちの課題を解決したい」「動物の保護をしたい」「ホームレス支援をしたい」など現場寄りの思考になりがちだと思います。事業をまず形にする必要があるし、そのために起業をしてNPOをスタートしているわけで、経営のことなど学ぶ機会もなく、気がついたら政策提言をやってメディアに出ていた、政治家とあって影響力のある存在になっていた、ということもよくあるでしょう。

そして、自分の想像よりも早く委託事業を自治体から任されていた、企業と協業していた、寄付も多く集まっていて人を採用するようになっていた、ということもある可能性があります。その時によくあることで言うと、働いている人とのトラブルです。「すぐに辞めてしまう」「支援方針が違って、対立してしまう」など人事関連のトラブルがあるかもしれません。

「うちはボランティアさんが多い組織だから関係ないかもしれない」と思われる方もいるかもしれませんが、ボランティアさん同士のトラブルもあります。こういった時にカルチャーなど組織文化を明文化することや、ボランティアさんに対してもマネジメントしやすいように採用要件をあえて作る必要性もあります。実際に、私たちのNPOでも定時制や通信制高校で事業をする際にボランティアさんを面談して自分たちの大切にしている姿勢である「否定せず関わる」「年下・年上から学ぶ(今は「ひとりひとりと向き合い、学ぶ」という言葉に変わっています)」を持ち合わせていない方は現場に関わっていただくことを遠慮させていただく、ということはあったりしました。

これは自戒を込めてですが、NPO起業家は採用や人事面のことを学ぶ必要があります。ボランティア型でも、組織を大きくするにしても、です。できれば、こういった記事を読みましょう。

また、ここはよく覚えておきましょう↓

多くのスタートアップ経営者が言うのは、もし次に起業することがあったら、できるだけ早く人事を採用するということです。…実は弊社の創業メンバーはみんな、過去に組織的にとても苦労をした共通の体験があります。そのことから早い段階で組織風土を作るということが大事な課題だと認識してるんです

人事担当を雇用することというのは、余裕のないNPOにとっては厳しいのですが、私のNPOでも社員が30人近くになってきて、「人事担当者を早めにジョインしていただいておけばよかった」と思わない日はありません。

また、創業期に読む必要はないとは思いますが、組織が大きくなりそうな予感がある起業家は以下の本は読んでおいた方がおすすめです。

NPO起業家が孤立してはいけない

これは僕の経験ですが、ずっと「経営者は孤独だ」と思っていました。

ベースにある自分の経験は先ほども少し記述したイラク人質事件はありますが、これは長くなるので割愛します。

ひきこもりやうつ、PTSDなどの経験から運が良く社会復帰して商社で働きました。その2年後、僕はD×Pを起業していましたが、孤独でした。社員や働いているスタッフには自分の弱みを見せてはいけないんだ、どんなに会社経営や資金面で大変だったとしても自分でなんとかしなければならないんだ、と思い込んでいました。

経営危機は創業の時から何度もあったんですが、2019年から2020年にかけての経営危機が一番しんどい時でした。コロナの危機も重なり、大口の寄付なども止まることなどもあり、キャッシュフローが悪化して、いつキャッシュアウトするかわからないタイミングもあったりしました。

その時に理事のメンバーの前で自分の弱さや経営としてリスクを考えることができていなかったことを打ち明けました。これまで「自分だけで寄付を集めて、現場を支えなければならない」と思っていたことを話し、とてもつらかったという話も理事にできたと思います。また、スタッフにもこの話を共有し、広報FR(ファンドレイジング)のチームからは「のりさんに信用してもらえていないとずっと思っていた」という話も聞きました。

この時、僕はスタッフに「みんなでビジョンを目指していこう」といっているのに、それとは裏腹に自分で周りを信じていなかったと思いますし、チームで仕事していなかったことに強く気付かされました。根底にあったのは、人への不信だったと思います。イラク人質事件の時から人への猜疑心がとにかく強かったことも影響していたように思いますし、何よりも経営者は人に弱みを見せてはいけない、というようなマインドセットも自分の固定観念にあったと思います。

ここから自分としての経営者としての成長は(まだまだ未熟者ですが)あったと思います。関係人口のことも書いていましたが、業界関係者の専門家に頼ったり、自分が苦しいときはそれを言える相手に話したり。今は実感としてあるのですが、「経営者って孤独なの?」と思うようになりました。自分一人の組織ではないと思えましたし、スタッフや理事、関わっていただいている寄付者さんやボランティアさんともビジョンを目指していきたいと強く思えるようになったと思えましたし、何かあったら頼ろうと思えるようになりました。

組織もここから強くなったと思います。月額寄付サポーターさんも増え、スタッフや関わっていただけるアドバイザーの方々も増えました。そうしたことで、支援できるユース(13歳〜25歳)も飛躍的に増え、リスクをとって誰も支援していなかったグリ下の子たちの事業も運営するようになりました。

NPO起業家は、起業する前から傷ついていることもあると思います。自身の経験でしんどかったから、事業を立ち上げたこともある。また、起業した後、SNSで課題発信をしていて、周囲からバッシングを浴びることもあると思います。傷つく経験をしているからこそ、誰にも頼れない、相談できない、そういう状況に陥っているかもしれません。

それでも、です。NPO起業家は孤立しないようにしてほしいと思います。あくまでこれは僕の意見ですが、孤立すると苦境に陥ったときに立ち直りにくくなります。また、目指しているビジョンに対しての実現可能性も低くなってしまいますし、ご自身もバーンアウトしてしまうかもしれません。

12年のNPO経営をしてきて思うのは、周囲の起業家がいなくなっていったことでした。バーンアウトした方も多くいました。だからこそ、孤立せず、専門家や誰かに頼れる環境を作ってほしいと思います。

NPO起業&経営の頼り先

現場を作ること、資金を集めることなど初期はわからないことだらけかもしれません。

そういう時に頼れるのはETICです。僕の場合は社会起業塾というプログラムで事業計画やビジョンミッションのために現状の事業でいいのか、事業を変える必要性はないのか、という根本的なところまで問われ続けたと思います。

社会起業塾はとてもいいので、ぜひ応募してほしいと思います。

ただ、年に1度しか募集していないので、それだと人によっては長い時間を待つ必要が出てきてしまうかもしれません。そのため、ETICのイベントを見つけたらなるべく参加してみましょう。そうすることで、ETICのスタッフさんやNPO経営者にも多くいる可能性があるので、ぜひ出会って相談してみましょう。

また、関西だとedgeというビジネスコンペに出すことで相談できる環境を作ることができると思います。個人的な意見としては企業と同じく事業で運営していきたいNPO起業家にとってはオススメです。事業や経営など含めて様々な意見をもらえると思います。

ファンドレイジング&助成金について学ぶためには

寄付型のNPOについて学ぶ際に困るのは、とにかく学ぶ場所がないことです。いくつか、その学ぶためのコンテンツを紹介します。まずは、日本ファンドレイジング協会さんのFRJです。

1年に1度ですが、リアルイベントで寄付や広報に関することを学ぶ機会になります。様々なNPO関係者や横のつながりもできる可能性があるので、出席することをお勧めします。ただし、開催が東京だったと思うので、それ以外の地方にいる方にとってはなかなか物理的にいきづらいと思います(私も関西だったので、参加しづらかったし、とても学びづらい思いをずっとしていました)。

それ以外だと、最近は「協力アカデミー」という非営利の様々なスキルを学べるオンラインコンテンツも誕生したようです。動画を一つ一つ購入できるようなので、関心があるテーマの動画で学ぶこともできるでしょう。

また、僕の事業に関する考えや寄付に関することはBeというサイトで公開しています。有料ですが、関心を持っている方はぜひ観ていただければと思います。

頼り先は周りのNPO起業家、経営者も

あと、これは私もよくやっていることなのですが、同規模や少し上の財務規模のNPO同士で組織の経営や中期計画、戦略などいかにしていくのかを話し合える仲間がいた方がいいと思います。できれば、2〜3団体で集まり、課題をプレゼンし合ってお互いにどう解決していくのか考えていく場も必要でしょう。

ETICではVBM(バーチャル・ボード・ミーティング)と言っていましたが、誰かのプレゼンを聞く場合は仮想設定の理事として聞き、考えを言い合う。そういったひとりで考える時間だけではなく、フィードバックをもらう場に立つ必要があると思います。定期的にすることで、思考の幅を広げ、何をしていけるのか明確になっていきます。

ひとりのNPO起業家だけで考えていると、これはどのフェーズの起業家も当てはまると思いますが、「どうすればいいのか?」と悩み続けて課題解決できないことも多いと思います。自分もそうでした。そのため、自組織外でいかにNPO起業家が学べる環境を作るのかが必要だと思います。いかに自分以外の人から学ぶ、指摘される環境を作るのかは必要だと思います。

ちなみに僕の場合は上記のように話す場もありますし、毎月1回ほど当法人のアドバイザーで上場企業のCFOだったキャリアがある渡邉淳さんにメンタリングしてもらっています。かなり厳しいことを言われる場でもありますが、様々な視点をいただけるのが私にとってはありがたいです。「いや、それはNPOだと難しいのでは」と思うこともありますが、ただ組織経営にとって必要なことを言われることも多く、疑問に思ったことも何度か聞いていくうちに「必要かもしれない」「これはこのように応用できるかもしれない」と学びが多様化していきます。そういう時間を作っていただいているのは、本当にありがたいことだと思っています(渡邉さん、いつもありがとうございます)。

最後に

ここまで書いていて思い出すのは、創業当初に銀行の記帳にATMに行ったり4坪(実質居住スペースは2坪ぐらいしかなかったが)で窓のない部屋で暮らしながら「若者が希望を持てる社会のために何ができるのか」を考え続ける日々でした。

今でも、その問いは続いています。現場にいきたい、子どもたちやユース世代から直接話を聞いて、今の社会に何が足りないのか、何が必要なのか、ということも考えたいと思っています。

しかし、それと同時に僕には危機感があってこちらのnoteをまとめました。

その背景には、NPO起業家や経営者が叩かれることをこの数年、強烈にSNSで見てきました。バーンアウトや心情的に厳しくなっている方々を多くみました。社会福祉や教育など行政が改善できないことをNPOはこの20年ほど作ってきましたが、その芽も消えつつあるという危機感があります。

国や行政が社会課題対応が広くできなくなってきていることに加え、相互扶助や社会の居場所など様々な年代の方に対しても消えつつある社会の中でNPOはそれを再構築しようとしてきたと思っています。ただ、NPOも減少局面で、特に関東以外はエコシステムもないため、若手もかなり見かけにくくなってきました。

ただでさえ、国や行政ができることが限られ、日本全体や地域(強いては世界も)でも課題が山積しています。その中で、NPOが社会の中で死滅する存在になる危機感。課題解決のプレイヤーが減っていくことで、問題の山積が解決されない。居場所やセーフティネット、地域で支えてきた福祉などさらに減少したり悪化する可能性もあると考えています。

ただ、それでも思うのは、NPOなどの非営利組織には多くの可能性がある、とこの20年ほどNPOの運営に関わってきて思っています。それは寄付や様々な資金を活用して国や株式会社ができない、市場がない領域の解決や仕組みを作ることができるからです。

NPOは、広い意味での非営利組織、つまり学校法人、財団法人、社会福祉法人、一般社団法人、医療法人(おそらく宗教法人も)など今後の社会の福祉や教育などの領域で重要な役割を持つ法人にもノウハウなど渡していける存在になると思っています。また、協業していくことがきっとできる関係になっていくと思っています。

NPO起業家が少しでも起業しやすくなるために今回は書きました。子育てしながらで、土日の空いた時間に少しずつ書いたのでクオリティ的にどうかと思いますが、多くの方に届くと嬉しいです。

あと、今回は書きませんでしたが、NPO経営にとって経営管理や不正が起きない仕組みなどは大切だと思います。そのことについてはどこかでまたまとめて書きたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました!

宣伝

最後にお願いしたいことですが、認定NPO法人D×Pの月額寄付サポーターに参加しませんか?毎週、食糧支援が週2000食近くになってきており、今年は寄付が少なかったり、寄贈も少ないのでなかなか大変ですが、それでも月額寄付サポーターさんがいるからこそ支援を届けることができています。ぜひ10代の孤立を解決する仲間になっていただけないでしょうか?

上記のURLから寄付参加できます。寄付は社会を作る資本です。ぜひ一緒になって10代や20代のユース世代をサポートすることができたらと思っています。

ご無理なくですが、月額1000円の参加が力になります。よく少額で申し訳ない、と言われて断られることもありますが、月額寄付1000円のサポーターさんだけでも予算が年間で約1700万円にもなります。これは強い力です。そして支援計画が立てれます。

ぜひ一緒になって支援を。

それでは、お読みいただき、ありがとうございました!

認定NPO法人D×P 理事長

今井紀明