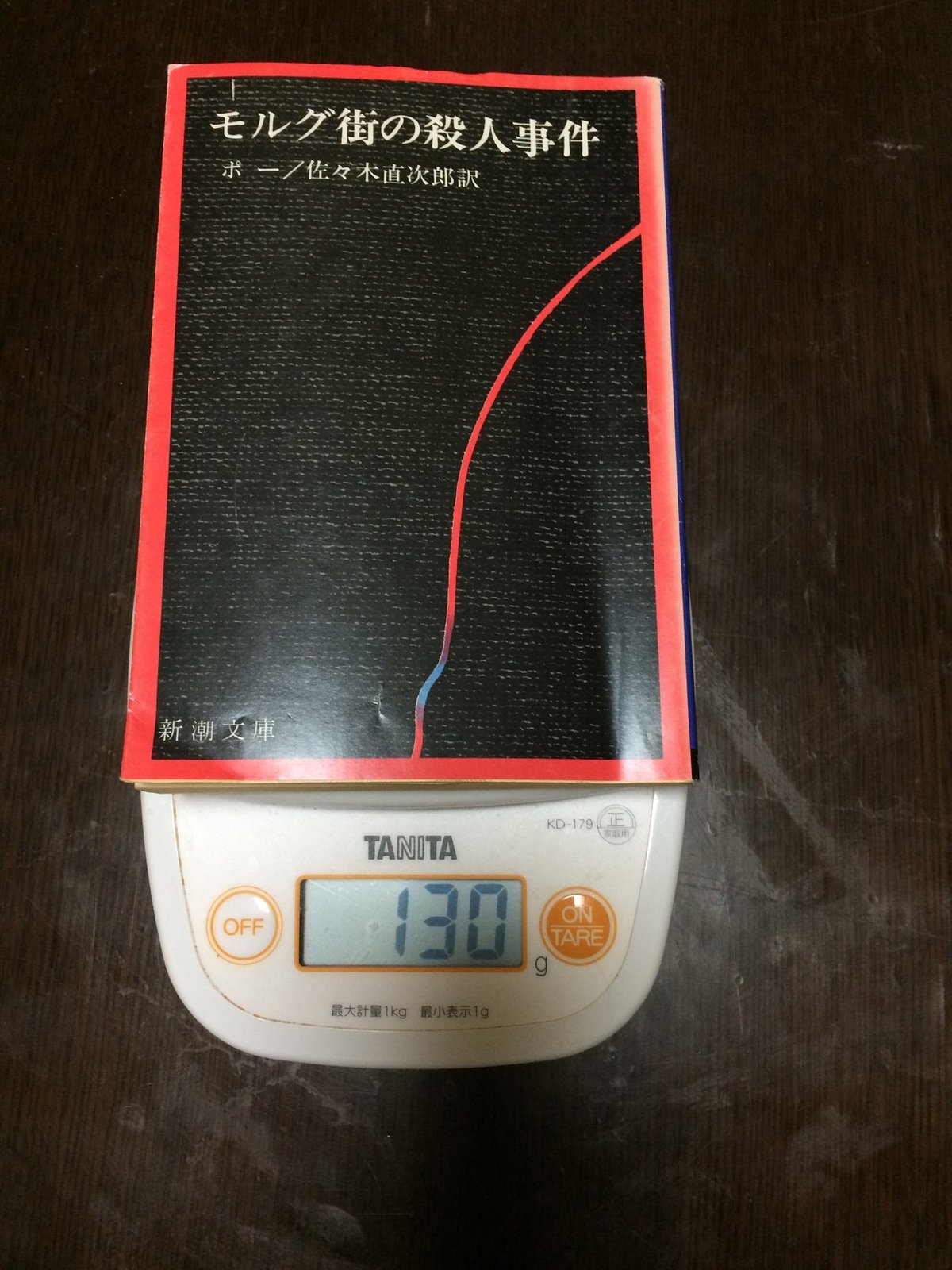

107「モルグ街の殺人事件」ポー

130グラム。170年前に書かれた推理小説、探偵小説の元祖と言われる古典にはさすがにネタバレの誹りはなかろう。170年前から読もう読もうと思ってるのについ読みそびれてる人がいたら申し訳ないが。

2017年に大ヒットした『バーフバリ 王の凱旋』というウルトラマッチョなインド映画がある。象が暴れて群衆を襲い始めるシーンが印象的なのだ。大事な儀式の途中で暴れ出す巨象、逃げまどう群衆。そこにさっそうと登場したハンサムマッチョが暴走を食い止め、頭からカレーパウダーをふりかけるとあらぶる象はいっしゅんにしてへなへなとおとなしくなる。マッチョの人望はうなぎのぼり。見事な導入シーンだった。

『モルグ街の殺人事件』も、まあだいたいそんな感じの話だ。大きい動物が人のいるところで暴れ出したので大惨事。

悲惨ではあるが、はたしてそれは「殺人事件」なのか。たまたま警察やら新聞記者やらが素っ頓狂な騒ぎ方をしたのでなんとなく「連続殺人事件」というような態になり、文学史上最初の探偵デュパンが読者にたいして著しく株を上げたのではあるが、無茶な話である。

そもそも導入部も変だ。文庫で60ページ程度の短い話なのに4ページにもわたって、チェスと碁とホイストの話がはじまる。どれもほとんどルールをしらないこちらにとっては、なんだかさっぱり分からない。『モルグ街の殺人事件』って書いてあるから手に取ったのに、「チェスをする人は計算はするが、分析はしない」とかいう話を延々とされることでどれくらい面食らうと思っているんだ、わざとやっているのか。やっているんだろうな。

推理小説という概念がない時代の読者にとってこれから始まる話を紹介するための身近でわかりやすいまくらだったのだろうとは思うが、なにぶん2019年の日本ではどれもそれほど一般的なテーブルゲームとは言えない。

ともあれモルグ街で事件は起こる。放っておけば「脱走した動物による不幸な事故」だったものが、警察が思い違いをし、新聞記事が煽ることで猟奇殺人事件に仕上がってしまう。物音を聞いたという証言をする人はたくさんいるが、どの人も「あの声はロシア語だった。ロシア語人と話したことはないけど間違いない」とか「スペイン語はできないけど、スペイン語っぽかった」とか、自分の知らないことについてばかり強気な証言ばかり集まったせいで事態は収集がつかないくらい混乱する。

このあたりは最近SNSなどでとくに可視化されやすくなっている「どうってことない噂話が暴走するまで」を逐一観察しているようで批評的に興味深いところである。

ひとしきり話が混乱しつくしたところで我らがデュパンが登場し、「犯人は猩々(しょうじょう)です」という(昭和26年の佐々木直次郎訳では「オランウータン」という言葉は登場しない)。

デュパンが言い出すまで、話のどこにもオランウータンが登場していないので、もうこうなったら作者の胸三寸、猿でも象でも超人ハルクでも、なんでもいいんじゃないの、ということにはなる。

とくに異を唱えるほどのことではないが、「うん、そっか、なるほど。オランウータンね……」と言い言い、若干呆然としながら本を閉じる。チェスの話もおとなしく付き合ってここまで真面目に読んできたのに、今さら急にオランウータンて言われても。

かように細かく見ていくと変な小説であるとは思っているのだが、ほかのミステリー小説を読んでいても「犯人は動物じゃないか?」というようなことをいったん考慮しがちな癖があるのは、どう考えてもこのモルグ街のオランウータン君のせいである。

少々変だなと思いはしても、ポーのゴシック調の世界観は強く印象に残って魅力的なのは間違いないのだ。

藪から棒にオランウータンてさ。