読んでない本の書評64「大いなる眠り」

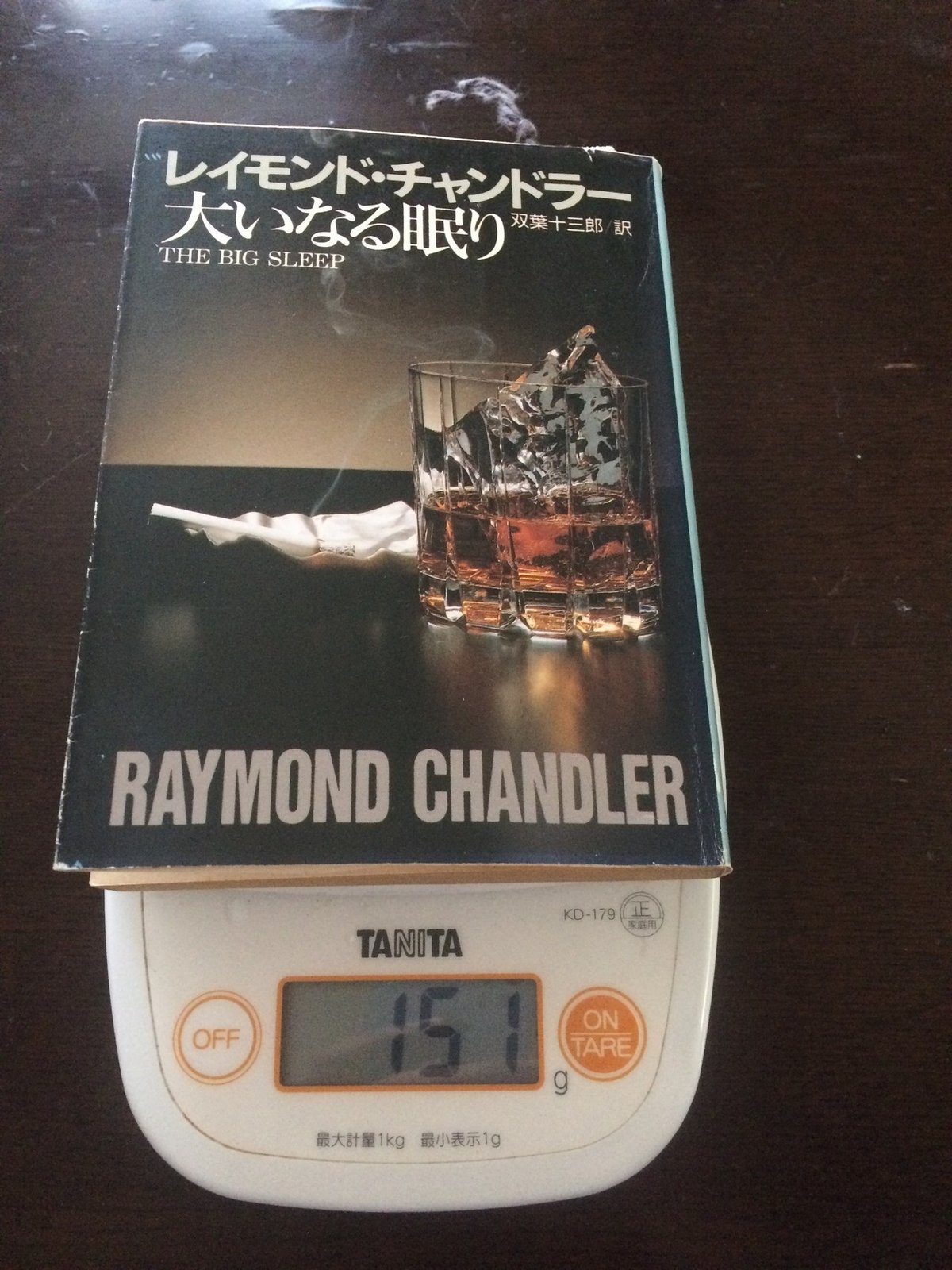

151グラム。レイモンド・チャンドラーである。私立探偵フィリップ・マーロウである。ハードボイルドの王者である。

今や村上春樹訳が出ているらしいが、古本の地層から引きずりだしたこの本は1959年の訳だ。実に60年近く前の翻訳には、今となってはみかけない古い翻訳独特の言い回しがふんだんに入っていて実に味がある。

富豪の老人スターンウッド将軍の口調は「すわってもかまわんですぞ。煙草のにおいはいいものじゃ」だし、その娘のヴィヴィアンは「昨日は、失礼しちゃったわね。私すこし乱暴だったわ」となる。現実離れしていて楽しい。

フィリップ・マーロウの口癖である相槌にいたっては「うふう」である。プーさんなのか。ハードボイルドはどこへ消えた。

さらに「あれ、何に見えます?グレープフルーツとお思いですの?」という本屋の女性店員のセリフではグレープフルーツのところにかっこの訳注がついている。いわく「グレープフルーツ(北米南部産ザボンの類)」だそうである。

そうか、半世紀前はまだグレープフルーツにお馴染みがないのか、と感心する。北日本育ちのわたしにとってはグレープフルーツよりザボンのほうがよほどおぼつかない。ザボンとボンタンを並べて「どっちがグレープフルーツ?」と聞かれようものなら目を白黒するところだが、1959年だと、ザボンで通じるのだろうか。

古めかしい口調はとても楽しいものの、男性キャラクターが三人以上出てくると区別がつけられないという、いつもの個人的な読解力の限界に阻まれて、途中から話がまったくわからなくなる。

石油成金の娘が叶姉妹みたいだというのは把握したが、その取り巻きは、誰が誰の手下で、誰が誰と付き合っていて、殺されたのは誰だ?

途方に暮れて、いつものように逆立ちをしながら考える。

そもそもこの話はこんなに登場人物が必要なのだろうか?ウイスキーを飲んで、美女にモテて、気の利いたことを言い、悪いやつと闘えばいのだから、本当はいくらでもわかりやすくできるけども、別にわかりやすい話が書きたいわけではないよ、ってことなんじゃないだろうか。フィリップ・マーロウがかっこよければ、あとは各々だいたいで読め、という意味ではないか。

そうだとすると。わたしは酒も煙草もタフガイも憧れたことがないし、こんな大人になりたいと思う少年だった経験もない。フィリップ・マーロウより年上であれば、こんな男性とお知り合いになりたいという願望もない。

それどころか、いったいどうして最初から最後までひとりでかっこつけてるのか不思議だし、現代人としてはやはり背後にある女性嫌悪はどうも居心地悪く気になってしまう。

現代に大人が「大いなる眠り」を夢中になって読むには、なにか魔法のひと工夫でもあるものだろうか。

かくして、ハードボイルドに両足を大地に戻し、読書リストに「大いなる眠り 村上春樹訳」と書き込むのである。