出張帰りの寄り道。薩摩と朝鮮をつなぐ丘「美山」を訪れる

鹿児島の出張翌日、鹿児島県日置市の美山(みやま)に行ってきた。

慶長の役で、豊臣秀吉の命で朝鮮に出兵した島津義弘が、現地の陶工80名を連れて帰国した。この陶工らが住んだ場所が美山だ。司馬遼太郎の「故郷忘じがたく候」で読んで知った。日本人としては、歴史上、何度も接点を持たざるを得なかった隣の朝鮮半島へのただの興味とは違う不思議な気持ちを抱えている。朝鮮半島の原風景の一つを持つという美山(苗代川)に行きたくなった。

その気持ちは、先週のnoteにも書いた。

出張の翌日、鹿児島に住む友人に頼んで、車で美山に向かった。車中「故郷忘じがたく候」の景色を思い出していた。

町で買った地図をひろげてみた。薩摩半島が南にのびて錦江湾をかこんでいる。その半島の錦江湾海岸に鹿児島市があり、目を西へ横切らせて東シナ海に出ると、そこに漁港串木野があり、その串木野の手前の丘陵地帯のあたりを地図でながめているうちに、なんと「苗代川」という地名が小さく印刷されているのを発見した。声をあげたいほどの驚きをおぼえた。

私は、出かけた。途中十二、三キロほどは甲突川を上流にむかってさかのぼることになり、のぼるにつれて孟宗の藪が多くなった。最後に低い峠を越えた。車が前へ傾き、しずかにくだりはじめたとき前方にひろがりはじめた風景というのは、これをどう形容すればよいであろう。丘陵は低く、天がひろく、その下に海を隠しているらしく地物は海照りであかるかった。道が白い火山灰のせいか晒したように白く、どの樹の緑もわざとらしいほどに淡い。朝鮮の山河であった。

まずは、司馬遼太郎さんが、「故郷忘じがたく候」で取り上げた沈壽官窯に伺う。

沈壽官窯

館内の写真は撮っていないが、敷地内の「沈家伝世品収蔵庫」で、薩摩焼の歴史、司馬遼太郎さんと沈寿官さんの交流を駆け足で確認する。

忙しい友人とは、ここで別れて、一人この地を見守ってきた鎮守玉山神社にむかう。

(平日に付き合ってくれてありがとう)

玉山神社

「あの丘に、檀君をおまつりしてあります」

檀君というのは、「三国遺事」に、「乃往二千戴、檀君王倹あり、都を阿斯達に立て、国をひらきて朝鮮と号す」とあるように朝鮮開国の神祖である。神話では三千人をひきいて太白山の山頂に降臨したというが、この神を日本列島に棲むわれわれの場合でいえば あまてらすおおみかみ に相当するであろう。苗代川の村では村の鎮守を玉山宮と言い、村を創めていらいこの檀君を祭神としてきた。蕃神を日本の神としては認められぬという明治初年の神祇院の態度に一時は村中が当惑したが、そこは薩摩閥をうごかして陳情し、とにかくも公認の ー 村社 ー 神社になった。

(神社からの帰り道)

美山に移り住んだのち、現在の鹿児島市内に移れという命令に対して、彼らは移動を拒んだ。

「聞くがよい、この苗代川から鹿児島まではわずか六里にすぎぬ。であるのに、この村におれば故郷哀しからず、六里むこうの鹿児島にゆけば故郷哀しとは、あまり気儘な言いざまではあるまいか」というと、長老はかぶりをふり、「否」と答えた。

ーーアノ丘を御覧ゼヨ。丘ノ名ハ、山侍楽(サンブラカ)ノ丘ト申ス。

かれらの言うのに、その山侍楽と言う丘にのぼればわれわれがやってきた東シナ海がみえる、その海の水路はるかかなたに朝鮮の山河が横たわっている、われわれは天運なく朝鮮の先祖の墓を捨ててこの国に連れられてきたが、しかしあの丘に立ち、祭壇を設け、先祖の祀りをすれば遙かに朝鮮の山河が感応し、かの国に眠る祖先の霊をなぐさめることができるであろう、かれらは涙をうかべつついうのである。

さまざまの祈りを聞いてきたであろう、玉山神社で、たった一人きり、神妙な心もちでしばらく滞在した。残念ながら、東シナ海までは見えなかったが、永く彼らが見続けてきた風景を見ながら神社付近を歩いた。

美山地区の風景

初め陶工らは、美山に来る前、到着した海岸に住みついたが、三年後には追い出され、移動を強いられた。最初に、苗代川(なえしろがわ)、美山地区に出会った時のことを書いた文章が印象深い。

極月の寒風のなかで全員が荷を背負ってその住居をすてたのはよほどのことであったであろう。かれらは内陸をめざし、道を東にとった。

が、わずか二里ばかり行ったときに先頭が声をあげ、声は波動して後方に伝わり、ひとびとのあしは動かなくなった。

ーーコノアタリ、故山ニ似タリ。

というのである。天ひろく丘陵はなだらかで松すくなく、雑木多く、どこか南原(ナモン)の城外に似ている。幸い、荒蕪の地で、倭人の影がなかった。ここを第二の居所にしようと長老がきめた。苗代川が、それである。

薩人は、この地名をノシロコと言う。川がないのに川の地名があるのはどういうわけか、よくわからない。地下水にも乏しい。井戸を掘っても容易に水脈にあたらないなどの条件のために太古以来ひとが住まなかったのであろう。

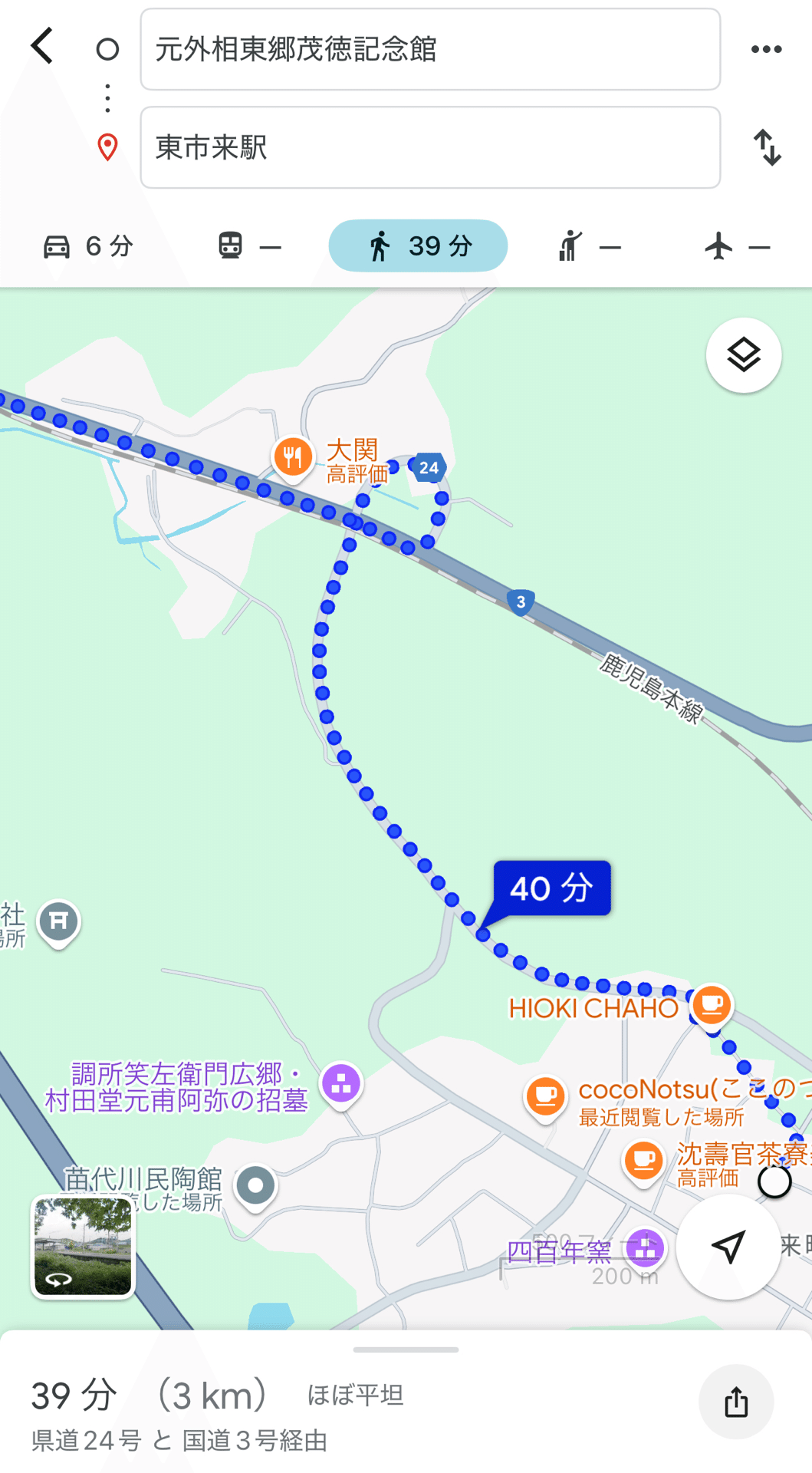

玉山神社で手を合わせた後、食事をして再び「沈壽官窯」まで戻り、その後に、陶工の子孫でもある東郷家から出た東郷茂徳の「東郷茂徳記念館」から、東市来駅まで歩く道々を写真に撮った。

改めて、彼らの出会った頃の風景に思いを馳せ、歩いた。

最後に

14代沈寿官氏は、美術史関係の研究者に招かれて渡韓し、ソウル大学で講演した。

沈氏の姓名は紹介者から沈寿官(シムスーガン)先生と韓音を持って紹介されたが、しかし三百七十余年以前に韓人であることを終わっている沈寿官氏は、薩摩士族家庭で話される品のいい薩摩弁か、薩音のまじった標準日本語以外には話すことができなかった。講演は当然ながら通訳を通しておこなわれた。沈氏は講演の末尾に、

「これは申し上げていいかどうか」

と、前置きして、私には韓国の学生諸君への希望がある、韓国にきてさまざまの若い人に会ったが、若い人のたれもが口をそろえて三十六年間の日本の圧政について語った。もっともであり、そのとおりではあるが、それを言いすぎることは若い韓国にとってどうであろう。言うことは良くても言いすぎるとなると、そのときの心情はすでに後ろむきである。あたらしい国家は前へ前へと進まなければならないと言うのに、この心情はどうであろう。

そのように言った。このおなじ言葉が日本人によって語られたとすれば、聴衆はだまっていないかもしれなかった。しかし大講堂いっぱいの学生たちは、演壇の上のシム・スーガン氏が何者であるかをすでに知っていた。本来、薩摩人らしく感情の豊かすぎる沈寿官氏はときどき涙のために絶句した。絶句すると、それに照れてすぐ陽気な冗談をいった。最後に、

「あなた方が三十六年をいうなら」といった。

「私は三百七十年をいわねばならない」

そう結んだ時、聴衆は拍手をしなかった。しかしながら沈氏のいう言葉は、自分たちの本意に一致しているという合図を演壇上の沈氏におくるために歌声を湧き上がらせた。歌は韓国の全土で愛唱されている青年歌で、その曲は沈氏もソウルに来てから何度か耳にして知っていた。

最後の言葉は、支配されてきた韓国の人にとって、美談で終わらせてはいけないことだろう。しかし、沈寿官氏も明治以降、鹿児島の人と溶け込む中で、強烈な差別を受けてきたし、故郷を300年以上思い続けてきた祖先を持つ沈寿官氏には言わねばならなかったのだろう。彼以外の誰が言っても誤解を生む発言だと思う。

さまざまな人の思いを重ねた土地を見ることができてよかったと思う。また少し朝鮮半島に行ってみたくなった。

いいなと思ったら応援しよう!