ユングを詠む_(023)『意識と無意識』-『タイプ論』

『意識と無意識』-『タイプ論』から

極々当たり前のことを今回は取り上げる。意識と無意識について見つめ直して考察してみたい。

『タイプ論』では、すごくわかりにくい説明になっている。我流で簡単にしてみた。

意識とは:今、あなたがこのnoteを読んでいると言う状況を感じている・認識しているそれのことです。

私の場合は、目玉の奥から、おでこの内側に心的エネルギーが集中してる感じがする所があってそこに意識があると意識している。USSエンタープライズ号のブリッジのイメージがそこにある⁉️

それで、意識の動きを創作してみる。

朝、起きてから今日の意識のスイッチが入る。枕元にあるスマホに意識がいきLINEをチェックで1日が始まる。送ったメッセが未読のままでイラっとした自分を認識したら、腹が減ったと感じる。冷蔵庫を確認に起き上がる。レンジで温めればいい肉まんが残ってるのを覚えているのでそれを朝食に食べることにする。

この先は今は思いつかんので以上でおしまい。

無意識:

次は無意識の動きを創作してみる。

起床直前には期末試験が不合格だった嫌な夢を見た。なんでこんな夢を見るのだろう?俺の無意識のやつは、俺に何を伝えたいんだ。わからん。

さてと、いつもは7:00amに会社に出発するのだが、何か早く行かないという急かされた気分になる。で、6:45amに家を出た。なんでもいつも乗る後の電車は故障して半日不通になってた。ラッキー!おまけになんとかは三文の徳ではないが会社について一服すると、昨日上司の無茶振り仕事の解決策が脳裏に降りてきた。

無意識が何か直観したって感じ。

ここから先はすぐには思いつかないので、以下省略。

こんな程度の説明でいいと思うのだが。最もこれはアカデミックな正確性を欠く全くの私見。

戯言の文章はここまで。

1. イントロ

難しく考えると“意識”に対する認識とか定義とか分野や研究者によって多様だか、ここでは、ユングが『タイプ論』で意識をどう説明したかを紹介していく。

2. 意識

『タイプ論』の定義を関連用語とまとめて掲載する。

2.1 意識 : bewusstsein(ドイツ語): consciousness

私(ユング)は心的内容が自我(2.2項参照)と関係を持ち、しかもその関係が自我の感じられる状態と理解する。自我と関係していても、関係があると自我に感じられない限り、その関係は無意識(2.3項参照)である。意識とは心的内容と自我の関係を維持する機能ないし活動である。意識は心のことではない。というのは心とはあらゆる心的内容の総体を表すものであり、必ずしもそのすべてが自我と結びついているわけではない。すなわち意識の性質をもつほどに自我と結びついているわけではない。多くの心的コンプレックスが存在するが、必ずしも全てが自我と結びついているわけではない。

こころ(ゼーレ)と心(プシケー)をユングは使い分けている。これは次回以降に紹介する。

2.2 自我:Ich(ドイツ語)、ego

「自我」とは諸表象からなるコンプレックス(2.4項参照)であり、意識野の中心をなしうるなどの連続性と自己同一性を持っているように思われる。従って私は自我-コンプレックスとも呼ぶ。

自我-コンプレックスとは意識の内容でもあり、意識の条件でもある、というのは心的内容が私に意識されるのはそれが自我-コンプレックスと関係を持っている時だけだからである。

しかし、自我が意識野の中心でしかないという意味では、自我は心の全体ではなく。他の諸コンプレックスの中の一つでしかない。

それゆえ私は自我と自己を区別する、すなわち自我は意識の主体でしかないが、自己は無意識的な心をも含めた心全体の主体であるという意味である。

この意味において自己とは自我を内包する、(観念的な)ものといえよう。

例えばゲーテのファウストやニーチェのツァラトゥストラのような上位人格ないし理想的人格としてよく現れる。

その理想性を守るために、事項の太古的特徴が「高尚な」自己からいわば切り離されて表されたこともある。

例えば、ゲーテにおいてはメフィストの姿で・シュピッテラーにおいてはエピメテウスの姿で・キリスト教の心理においては悪魔や反キリストとして・表されており、ニーチェにおいてはツァラトゥストラが自らの影を「最も醜い人間」として見出している

2.3 無意識

無意識は私(ユング)の考えでは心理学的な限界概念であり、意識的でない・すなわち知覚できるような形では自我と関係を持っていない・全ての心的内容や心的過程を指す。

そもそも無意識の過程が存在するなどということを私が述べることができるのはただただ経験から、それもさしあたっては精神病理についての経験からである。

経験は、たとえばヒステリー性健忘症の場合に自我は膨張した心的コンプレックスの存在についても何も知らないが、しかし簡単な催眠術をかけるだけで即座に忘れ去られていた内容を完璧に再現できることを、はっきりと示しているのである。

こうした類の経験を何千回と積めば、無意識的な心的内容が存在すると言えるようになる。

(中略)

意識内容はそのエネルギー価を失うと無意識になることがあるということである。これが普通の忘れるという現象である。こうした内容が識閾下に沈んでそのまま消えてしまうのではないことは次の経験から明らかである。

すなわちこうした内容は時によると何十年と経った後でも、たとえば夢や催眠状態といった然るべき状況の下で、潜在記憶として・あるいは忘れ去られた内容とのつながりが復活することによって・深みから浮かび上がってくることがあるのである。

さらに経験が教えてくれるように、意識内容は意図的な忘却------これをフロイトは不快な内容の抑圧と呼んでいる------によってその力をそれほど失わないまま識閾下に沈んでいくことがある。これと似た作用は人格の分裂・すなわち強烈な激情の結果ないし精神的ショックの結果意識のまとまりが解体すること・によって生じたり、あるいは分裂病(ブロイラー)における人格崩壊によっても起きる。

同様に経験から明らかなように、五感による知覚は集中力が弱かったり注意がよそへ向いて向いていると意識的に統覚されるまでに至らず、無意識的に統覚されて心的内容となるが、このことも例えば催眠術によって確かめることができる。

(中略)

最後のやはり経験が教えてくれることであるが、例えば神話的イメージのように一度も意識の対象になったことがなく、それゆえもっぱら無意識的な活動から生じてくる無意識的な心的連関も存在する。

2.3.1 無意識の分類{個人的無意識、集団的無意識}

まず識別できるのは個人的無意識であり、これは忘れられたもの・抑圧されたもの。識閾下で知覚され考えられ感じられたもの・といった個人的存在が獲得したもの全てを含んでいる。

(中略)

これは個人的獲得したものに由来するのではなく、心の働き一般を産み出す遺伝的可能性、すなわち遺伝的な頭脳構造に由来している。つまり歴史的な伝統とか移住がなくてもいつでもどこでも新たに発生しうる、神話的意味連関・モチーフ・イメージ・のことである。こうした内容を集合的無意識と名づける。経験が教えてくれるように、無意識内容も意識内容と同様に特定の活動をしている。意識的な心的活動から一定の結果や産物が生じるように、無意識からも夢や夢想といった産物が生じてくる。

2.4 コンプレックス

ユングの定義によれば、コンプレックスとは、何らかの感情によって統合されている心的内容の集まりである。情動を伴うあらゆる葛藤といったらよさそう。

意識の制御を逃れた心的要素であり、意識から分離して、ゼーレの暗い領域に存する特殊存在を率いており、その領域からいつでも意識的行為を妨害したり促進したりしうるのである。

コンプレックスの理論をさらに深めると、必然的にコンプレックス生成の問題に行き当たる。これに関しても様々な理論が存在する。それらの理論はさておき、経験によると、コンプレックスが常に何らかの葛藤を含んでいる、あるいは少なくとも葛藤の原因となったり派生することは確かである。いずれにせよ葛藤・驚愕・動揺・苦痛・矛盾・といった性質はコンプレックスに特有のものである。

(中略)

それは思い出したくもないし、それ以上に他人にも思い出してもらいたくないものに、しばしばまさに一番困ったときに思い出されるものである。これらは何となく正面から見据えることのできない思い出・願望・恐れていること・義務・避けられないこと・洞察・を常に含んでおり、そのため我々の意識生活の中へいつも妨げとして、たいていは有害なものとして入り込んでくる。出典『タイプ論』p562-p563

コンプレックスの着目点:

コンプレックスは広い意味におっける一種の劣等性であるが、ただしコンプレックスないしコンプレックスの所有が単純に劣等性を意味するものではない。

これ意味しているのは単に、両立し得ないもの・同化し得ないもの・対立するもの・が存在するということであり、これはもしかすると障害が、しかしより大きな努力を促すものが、それとともにさらにはもしかすると新しい成果の可能性が存在するということだけである。したがって、コンプレックスはこの意味でまさに心的生活の焦点ないし結節点である。

出典『タイプ論』p563

(この後は、両親コンプレックスが様々なコンプレックスの起点になるが兄弟で神経症的選択が起きるのはなぜかと考察が始まる。反応の癖として、タイプの違いに話が転換していく。)

アードラーはコンプレックスの劣等感の面だけを日本に広めてしまったが、ユングのいうコンプレックスはもっと範囲が広い概念である。

3. 私的な解釈

2.項の説明を読んでもさっぱりわからないと思うので、私が読んで抱いたイメージを私的な解釈として載せる。

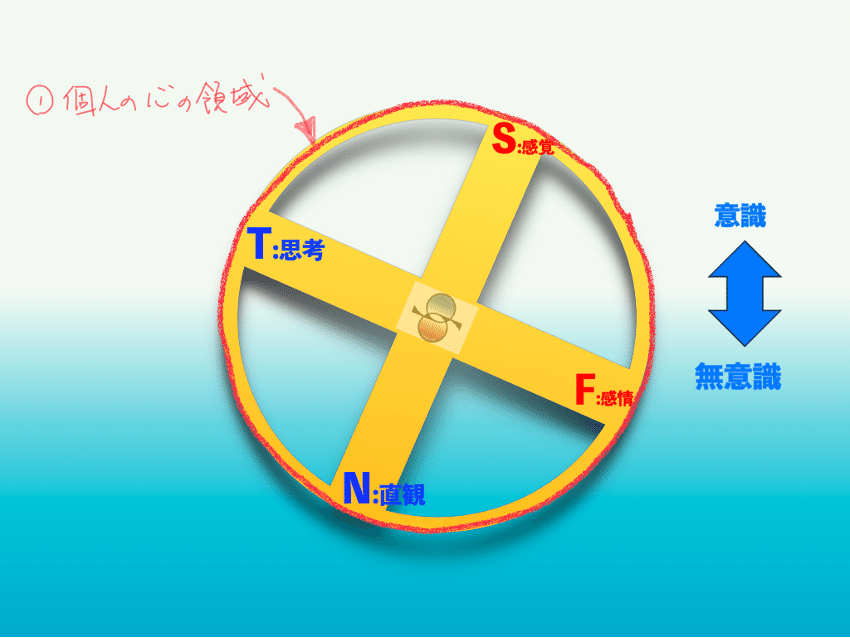

3.1心的モデル

“こころの羅針盤“を使って可視化する。

下の図のモデルは、

・優越機能(主機能):外向的感覚型(ES)

・第一補助機能:内向的思考型(T)

・第二補助機能(第三機能):外向的感情型(F)

・劣等機能:内向的直感型(N)

赤い大文字アルファベットが外向的。

青い大文字アルファベットが内向的を表す。

MBTI®︎でいうところのESTPをモデルにして話を進める。ただ、ESTPの説明はここではしない。(早い話、どんなタイプでもよかった。)

3.2個人の心の領域

“こころの羅針盤”の中で手書きで赤く囲ったところが“個人の心の領域“と思う。これは”自己“の領域でもあると思う

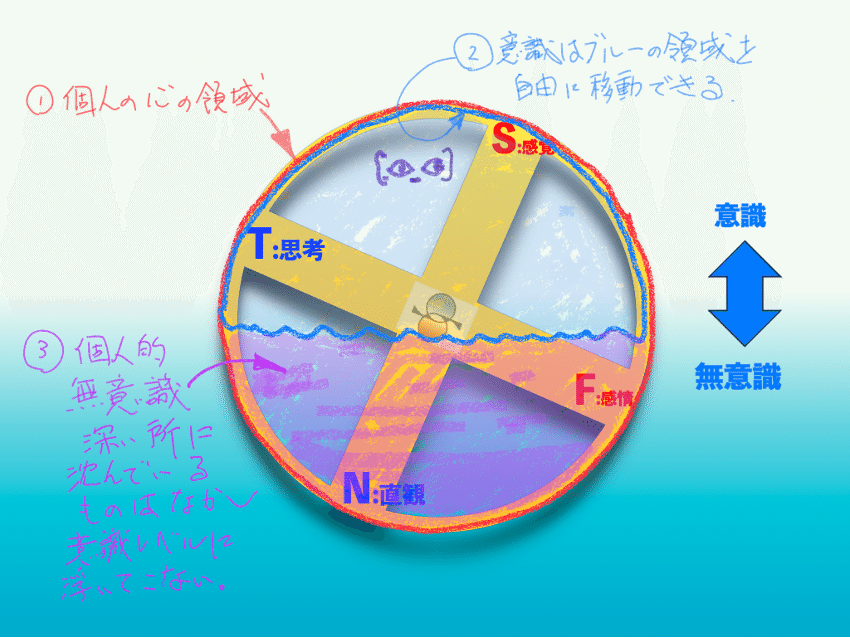

3.3 意識のスキャンエリア

意識のある場所、“私の場合は、目玉の奥から、おでこの内側に心的エネルギーが集中してる感じがする所”。

下の図では意識を目と耳のアイコンにした。スキャンエリア、つまり見たり感じたり考えたり判断できるところは図のブルーのエリア。

”自我”の範囲も同じではないかと思う。

3.4 個人的無意識

ユングが『タイプ論』の定義の中で“個人的無意識”といっているところはここにあるイメージを持つ。

深いところに沈んでいる記憶とか思考、直感、感情などはなかなか浮上して来ないというところだろう。意識は自ら無意識の領域に入っていけないような感覚を私は持っている。

3.5 集団的無意識

ユングが『タイプ論』の定義の中で“集団的無意識”といっているところは”こころの羅針盤”で示すと、下図のようなイメージになる。

この“集団的無意識”はどのように実装されているのかわからない。

『タイプ論』の書き方だと生まれてきた時についてきたように読める。スタンドアロンの端末にその時の最新のOSを実装したイメージで、バージョンアップされないようなイメージだろうか?

私はクラウドソースにアクセスできるようなイメージの“集団的無意識”があってほしい。

“集団的無意識”というのは、民族とか種族の共通の心的イメージが共有されるデータベースのようなもの。神話とか逸話、曼荼羅のようなイメージを個人個人が生まれながらに持っているものがあるとユングは気がついて発見された概念。

もし、クラウドソースのように逐次情報がアップデートされているとしたら、それは精神レベルで民族とか種族とのつながりができるということで、プラトンがいうように人間として生きていることが“魂の牢獄“ではなくなるということではないだろうか?

もう少し具体的なイメージとして私が持っているのは、1990年代に7シーズンにわたって放送されたスタートレックのスピンオフ作品ディープスペース9に出てくる流動体生命の“つながりの海”である。

流動体生命とは人間の姿は仮のもので、生命エネルギーが切れてくるとスライムになってしまうという生物。

スライム状態になると仲間と溶け合うように交わることができて心的情報とエネルギーを交換・共有することができる。スライムのままで“つながりの海”につかれば種族全体の心的情報・意識・無意識を共有できるという。個体は決して一人ぼっちではない。

人類もこんな“つながり”が持てないかと思う。

(いや、そんな他人の心など見たくないという人もいるだろうが。)

ユングの『赤の書』の絵の中には集団的無意識を描いたものがあるかもしれないがまだ発見で来ていない。彼はどんな無意識の世界を見ていたのか?

これらの探訪だ。

今回はここまで。

*************************

参考文献[1] MBTIタイプ入門(第6版)https://amzn.asia/d/gYIF9uL

参考文献[2] MBTIタイプ入門 タイプダイナミクスとタイプ発達編https://amzn.asia/d/70n8tG2

参考文献[3] 『タイプ論』https://amzn.asia/d/2t5symt

・補論3: スイス精神医師会、チューリッヒ、1928年において行われた講演。『現代における心の問題』p101

・補論4: 『南ドイツ月報』1936年2月号に初出。

参考文献[4] ユングのタイプ論に関する研究: 「こころの羅針盤」としての現代的意義 (箱庭療法学モノグラフ第21巻) https://amzn.asia/d/7aCkmyB

*************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++

こころざし創研 代表

ティール・コーチ 小河節生

E-mail: info@teal-coach.com

URL: 工事中

++++++++++++++++++++++++++++++++++