【東京芸大卒展】芸術ってなんだ?好きな作品あった?芸術と自分の関わり?

こんにちは。芸術に目覚めた三角形です。

第73回 東京藝術大学 卒業・修了作品展に行ってきましたので、記事を書こうと思います。まとまりのない&日本語が拙い文章となっておりますのでご注意ください。また、誤りや指摘事項がございましたらコメントにて教えていただけるとうれしいです。

①はじめに:芸術ってなんだ?

藝術(以下、芸術と表記)の定義は様々ありますが、本記事では「文芸・絵画・彫刻・音楽・演劇など、独得の表現様式によって美を創作・表現する活動。また、その作品。」のようなものとしておきます。

ちなみに、藝術と芸術の違いは以下らしいです。

藝➡修練してして身に着ける技

芸➡草木を育てること

明治時代に徳川慶喜の側近だった西周(にし あまね)が、『art』を日本語訳する際に『藝術』としました。

『藝』は、修練して身につけた技・技能・学問の意味があります。

※古代中国では、貴族の子どもたちは「六藝」を学んでいました。

「六藝」とは六種類の教養科目で、「礼・楽・射・御・書・数(作法・音楽・弓術・馬術・文字・算数)」を指しています。

第二次世界大戦後の昭和21年に、『藝』が『芸』と略記され普及しました。

『芸』は『藝』に似ているので採用された字です。

藝大(芸大)ってなんだ?

恥ずかしながら芸術にあまり関心がなかったので、これを機会に調べてみました。国立の芸大は国内に5つしかなく、「東京藝術大学」 「金沢美術工芸大学 」「愛知県立芸術大学 」「京都市立芸術大学」 「沖縄県立芸術大学」とのことです。今回私は、「東京藝術大学」の卒展に参加してきました。ちなみに、「藝大(芸大)」は美術と音楽を扱う大学で、「美大」は音楽学科のない大学のことだそうです。

なかでも東京藝術大学は日本で唯一の国立総合芸術大学で、以下の特徴があるようです。

芸術系学部が国内最高峰と位置づけられている

美術学部と音楽学部ともに、大半の学科で実技試験が課せられている

設立の経緯をChatGPTに聞きました。

1. 東京美術学校と東京音楽学校の創設

・1887年(明治20年)

日本の近代美術教育を推進するため、「東京美術学校(現・東京藝術大学美術学部)」が創立されました。当時の西洋化の流れの中で、日本独自の美術を確立する目的がありました。

同年、日本初の本格的な音楽教育機関として「東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)」が設立されました。西洋音楽教育を導入し、日本の音楽文化の発展に貢献しました。

2. 戦後の統合

・1949年(昭和24年)

第二次世界大戦後の学制改革により、「東京美術学校」と「東京音楽学校」が統合され、「東京藝術大学」として発足しました。これにより、美術と音楽を包括する総合的な芸術大学となりました。

3. 現在の発展

・2004年(平成16年)

国立大学法人法に基づき、「国立大学法人東京藝術大学」となり、より自主的な運営が可能になりました。現在は、美術学部・音楽学部・映像研究科などを擁する総合芸術大学として、日本の芸術界をリードしています。

東京藝術大学の目標を公式サイトより引用しました。

(省略)歴史的経緯を踏まえつつ、総合芸術大学として、創立以来の自由と創造の精神を尊重し、我が国ひいては世界の芸術文化の発展を担い、社会とともに芸術の多様な価値を創出することが、東京藝術大学の使命であると考えています。

また、この使命の遂行のため、以下のことを基本的な目標としています。

・世界最高水準の芸術教育を行い、高い専門性と豊かな人間性を有した芸術家、芸術分野の教育者・研究者及び芸術に携わる全ての実践者を養成する。

・国内外の芸術教育研究機関や他分野との交流等を行いながら、伝統文化の継承と新しい芸術表現の創造を推進する。

・心豊かな活力ある社会の形成にとって芸術のもつ重要性への理解を促す活動や、全ての人が芸術に親しむ機会の創出に努め、芸術をもって社会に貢献する。

卒展はなんと無料です。全ての人が芸術に親しむ機会の創出に努めていると感じました。

②作品鑑賞:好きな作品は?

美術作品の鑑賞の仕方がわからなかったので、調べました。自分が受け取った感情で分類すると良いらしいので、やってみました。→想定したより作業が大変だったので、好きなor印象に残った作品を列挙します。

※鑑賞しながら写真を撮ったため、作者と作品が間違っている可能性があります。また、すべての作品をじっくり見たわけではありません。

※勝手に通し番号を振っています。作品をみる→タイトルをみる、という鑑賞の仕方がいいなぁと思ったので。順番に特に意味はありません。

001

001

タイトル:こどもの健やかな成長を祈る人形

作者:野村 和希

URL等:https://drive.google.com/drive/folders/1_84jbZDRXXRo7LFv1zcQ3hbY21ud5U4j

感想:伝統×SF・サイバーパンクが好きなので。作品を見た後のタイトルのギャップも好き。「お」人形なのも良い。タイトルも「お」をつけてほしかった。

002

002

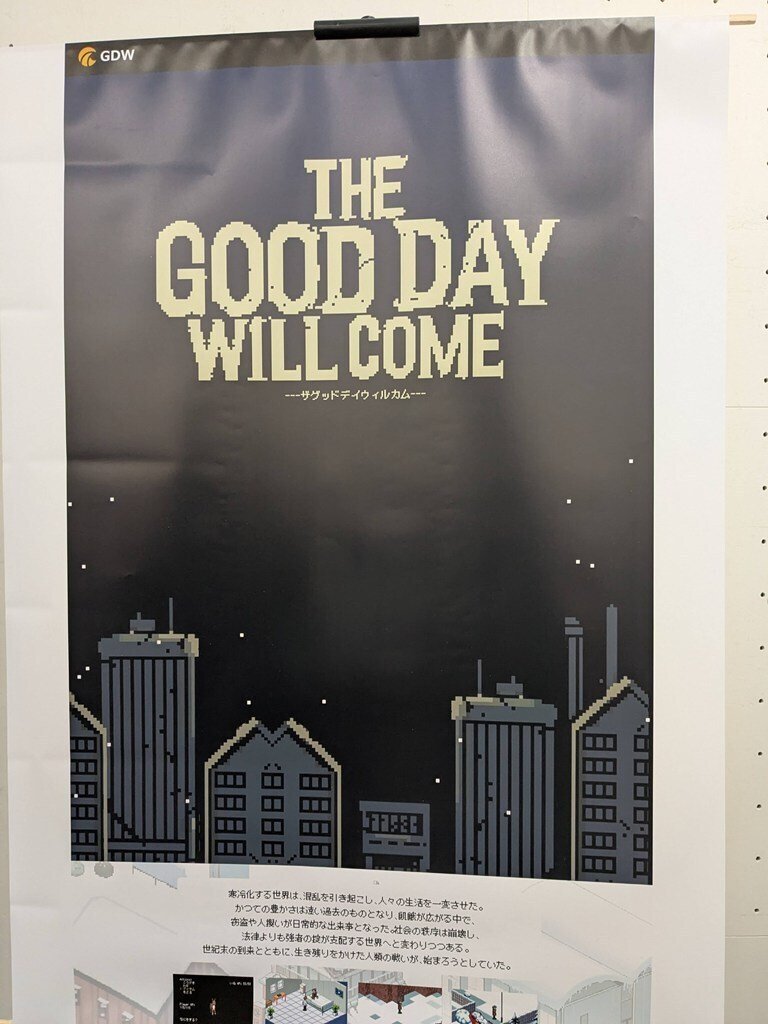

タイトル:THE GOOD DAY WILL COME

作者:SATO Haruki

URL等:https://19.gigafile.nu/0202-bee6076a0030aa6ec66ca2fddc8118aa0

感想:ピクセルアートが好きなので。ロックマンエグゼや僕らの太陽っぽい画面の作り(なんていうんでしょうか)。ピクセルが荒くなってしまうので携帯ゲーム機で遊ぶほうがいいのかも。

003

003

タイトル:或る島のジュブナイル

作者:IEHARA Ryuta

URL等:https://www.instagram.com/p/DFZ81DfysgT/?img_index=8

感想:芸大生っぽい(?)作品(だと勝手に感じた)こういう作品を求めてs卒展にきたのかもしれない。

004

004

タイトル:脱出!(前編)

作者:「中道 理子」

URL等:-

感想:こちらも芸大生っぽい(?)作品。ほんとはもっと巨大な作品。

005

005

タイトル:やさしい生き物

作者:OZAWA Kodai

URL等:-

感想:規格がそろっているものが並んでいる好きなので。明らかに〇ケ〇ンのデザインと似ている生き物がいる

006

006

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:盆栽?単に緑が好きなだけかも。

007

007

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:立体感と鮮やかさに目を惹かれた。色弱でなければもっときれいに見えるのかな?

008

008

タイトル:架空の街を歩いた記憶

作者:IWASA Maria

URL等:-

感想:空想地図。地図をテーマにしたような作品はいくつかあったが、こちらがなんとなく印象に残った。

009

009

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:会場では「良いな~」と思ったが、後で見返すとそこまで自分には刺さってないかも。実感との差?

010

010

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:ミッケみたいで良い。集まって何を話しているのかな?

011

011

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:ぱっと見の恐ろしさと、作品の背景がいいなぁと思った。伝統・伝承×SF・サイバーパンクに弱い

012

012

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:https://x.gd/a3oAC

感想:ポケモンっぽい。どこか懐かしさを感じる

013

013

タイトル:身体を手にいれる手順

作者:TSURU Kirari

URL等:-

感想:チャプターごとに全く異なるテイストの作品が並び、面白い。特に「SONO1」が架空のニュースのようで好き。

014

014

タイトル:?(見逃しました)

作者:?(見逃しました)

URL等:-

感想:ぱっと見の迫力がなんとなく好き。美術の教科書に載ってそう。

015

015

タイトル:Afterglow

作者:KANEKO Aoi

URL等:https://x.gd/RueLD

感想:社会的メッセージを含んだ作品。作品自体というよりは、そういう恐怖と戦っているんだ、という気づきになったので。

016

016

タイトル:うちの子たち

作者:FUKUI Tsukasa

URL等:https://x.gd/PmUvG

感想:かわいい系。目がないのがモンスター感を強めている。気もかわいい

016

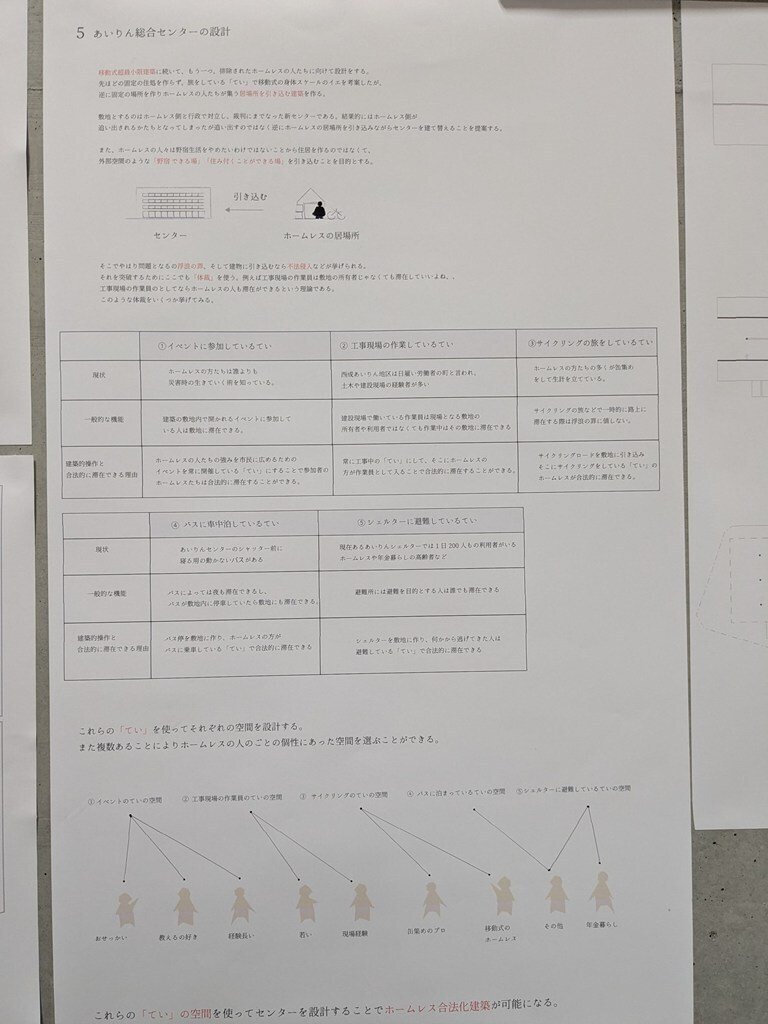

タイトル:愛隣の体裁 10日間のホームレス体験を経て

作者:HAYASHI Shunya

URL等:https://x.gd/eSTry

感想:研究っぽい作品。ホームレスの居場所をつくるための「体裁」の記述が面白かった。

017

017

タイトル:おさんぽびより むにむにくんシリーズ

作者:TAKAHATAKAHASHI Suzuka

感想:かわいい系。こちらも写真だと良さが伝わりにくいかも。質感が良いというか。

018

018

タイトル:流されずに流されていく

作者:Rui Yamaguchi

URL等:https://x.gd/NxofF

感想:完成が気になる作品。ちなみに、ポストカードはすでに売り切れていた。しかし、1枚1万円は高すぎない?

作品に対する全般的な感想

かわいい系の作品が多かった気がします。精神を病んでしまっている人が多い印象を受けました。また、自分のこれまでの人生を総括したり、投影したような作品が多い印象も受けました。これらは毎年の傾向なのでしょうか。

特に映像作品に関しては、ずっと見ているとその作品の世界に引き込まれそうになりやすいです。絵画や物体よりも刺激が強いため注意する必要があると感じました。

自分の作品選びの傾向を分析してみました。

モチーフが比較的はっきりしている作品が好き。抽象度が高すぎると想像の余地が大きすぎるため、苦手。しかし、長期的に何度も接するのであれば、抽象度が高いほうが長く楽しめそうな気もする

社会的問題を含んでいると、刺激が強すぎるので避けがち

規格(テイスト・デザイン)のそろったものがたくさんあるのが好き

ノスタルジーを感じるものが好き

自然を感じるものが好き

サイバーパンクな要素が好き

ピクセルアートが好き

余談:ギャラリーストーカー問題

そもそも、作品鑑賞中なんとなくですが、女性の割合が高いと感じていました(制作者・鑑賞者ともに)。また、いたるところに以下の張り紙がありました。加え、大学祭や卒論発表の延長の感覚でいった私からすると、警備員の見回りが多いと感じました。また、ジェンダー問題を扱った作品がちらほらありました。

上記の015の作品を見て初めて「ギャラリーストーカー」という問題があることを知りました。

余談:芸術のみかた

鑑賞方法(作品との接し方・向き合い方)によって、感じ方、捉え方が異なると思いました。

大きな枠組みは受動的(制作者が決めたり、様々な制約が存在する)だが、細かな調整は鑑賞者が主体的に関われる気がする

場所・・・狭い場所に押し込められている、野外に展示されている、暗い暗幕が垂れている、美術館でみるとそれっぽい作品も、家にあると邪魔なガラクタに感じる

情報量・・・まず作品をみるのか、説明やタイトルをみるのか

時間・・・短い、一期一会or何度も、いつでも見れる、好きな作品をじっくり見る、あえて苦手な作品をじっくりみる

実感・・・美術館に足を運ぶ価値につながる

価格・・・無料、安い、有料、高い(無料にしては面白い、有料にしてはあんまりおもしろくなかったなど)

余談:休憩場所があると嬉しい

美術館は立ちっぱなしが多いので、結構疲れます。ベンチや軽食が取れるスペースがあると嬉しいと思いました。今回は大学内ということもあって、座れるスペースがたくさんあり、助かりました。加えて、座りながら漫画作品や映像作品を見れる場所もあり、よかったです。

③芸術と自分の関わり?

つくるがわ

私は何かを作ることはそれなりに好きでしたが、いわゆる芸術(油絵や音楽、文芸などの格式が高そうなもの)にはあまり関心がないほうでした。これは、単にそうした機会が少なかったことが大きいと思います。加え、色弱の傾向があるため、色塗りや絵画の制作は昔から苦手でした。

小学校時代:図工の時間は好き。無理やり歌わされたり、音痴だったので音楽は苦手だった。図工の延長で、簡単なイラストを描いたりも好きだった。

中学時代:美術の先生がこわく、美術の時間が好きではなかった。また、美術の成績が低かった。学校以外で創作活動はあまりしなくなった。

高校:創作活動はほぼなし。

大学:部活の雑誌を書くのが比較的好きだった。アングラな雰囲気というか。たまにブログを書くのもこの辺から。

~現在:気分がのれば、簡単なゲームやイラスト、pixelアート、動画制作、ブログ執筆をしている

創作活動としての芸術にはほとんど縁がなかった私ですが、最近はpixelアートやプログラミング、水彩画、簡単な動画制作や本ブログの更新などをしています。これは、「簡単でもよいからオリジナルな何かを作りたい」という思いが高まったからです。また、「こうしなければならない」という抑圧のようなものがあった学校とは違い、自由にしてもよいという感覚が楽しく趣味の範囲として実施しています。

一方で、集中力が続かなかったり、「こんなことをして何になるんだろう」という思いに駆られたりするとしんどくなってしまうので、あくまで自分のやりたいときに、やりたいことだけをやるようにしています。

みるがわ

見る側、楽しむ側としての芸術としては、音楽と映画、アニメ作品といった作品に最も親しんできたと思います。しかしながら、多くの場合で、芸術作品を「鑑賞」してきたかと問われると疑問が残ります。

鑑賞・・・芸術作品などを見たり聞いたり読んだりして、それが表現しようとするところをつかみとり、そのよさを味わうこと。

多くの人が指摘していることかと思いますが、現代では簡単に大量の情報に接することができます。良い面ももちろんありますが、作品を鑑賞するという行為に関しては、負の側面が広がったように私は感じます。上記の「鑑賞」の定義には「つかみとる」「味わう」といった表現が使われています。これは「鑑賞」という行為が主体的なものであり、作品をただ眺めたり、他者の考察動画やSNSの感想文を大量に眺める行為(≒消費だと私は考えます)とは異なることだからだと私は思います。もちろん「消費」が悪いことではありませんが、否応なく「消費」させられているのだとしたら恐ろしくも感じます。脱線しますが、その典型が行き過ぎた考察動画なのかなと思います。多くの人が作品の解釈を他人に任せすぎた結果、過剰な考察動画が増え、あたかもそれが正解かのように見られてしまうのは、想像や創作の余地を狭めてしまっているのではないかと思います。また、いわゆる伏線のようなものに過剰に期待してしまった結果、それが裏切られたときに過剰に反応してしまっているような気がします。

私は、他者と自分の切り分けが苦手です。「正解」を探そうとしてしまいがちです。そこで、もういちど作品の「鑑賞」をしたい(≒主体的に芸術作品と関わりたい)との思いから、自分の感じたこと(映画やアニメの感想がメインですが)を他人の感想に大量に触れる(≒消費してしまう)前に、スマホに書き留めることを心がけています。これは、多方面に配慮した結果、なかなか自分の意見を発信するのに勇気がいる時代において、意見を言う練習もかねていると考えます。

生きづらさとのつながり

「作品を消費する」という感覚は、私が10代後半から時折感じる「生きづらさ」みたいな感覚と似ている気がします。

社会が発展し、手のひらの機械ですべてが明らかにされ(たと勝手に感じ)、想像や空想の余地がないような感覚、「自分じゃなくてもよい」という感覚、自分の上位互換が存在し、それには絶対にかなわないような感覚を10代後半から抱えておりました。この感覚は個人差があるように思え、「自分は自分」として生きていくことができる(ように見えている)人もいれば、私のように自分の存在価値のようなものを考えてしまう人も多いように思えます。(私はよく、考えすぎといわれることがあったり、気にしなくてよいところを気にしすぎているという意見をもらったりすることがあります)

表現を変えると、自分と世界、自分と社会みたいなものを近づけて考えすぎてしまい、ゼロかイチのような思考や「社会が決めた正しさ」や「こうあるべき」というかたに合わせなければならない、という思いが顔を出しやすいです。

さらに表現を変えると、受動的な生き方になっているのかもしれません。自分で決めたと思ってはいてもその根底には「こうしたほうがよい」「あの人がこうしていたから」といった判断基準が排除しきれません。言うのは簡単ですが、人生を主体的に生きることこそが、こうした生きづらさからの解放だと考えます。すなわち、芸術作品を消費ではなく、「鑑賞」することは、こうした漠然とした「生きづらさ」から少しの間解放され、主体的に生きている時間に近くなるのかなぁ、と考えます。

④おわりに:アウトプット前提の鑑賞

初めて藝大の卒展を見に行き、その体験を私としては結構な長文でまとめてみました。もともとブログには書かないつもりでしたが、卒展を見ている途中からまとめようという気になったところ、鑑賞する感覚が鋭くなったような気がしました。漠然とみるのではなく、何かしらのアウトプットを前提に鑑賞すると、記憶にも残りやすいと感じました。また、情報を整理する過程で新たに知ることや感じること・考えることがあるので、こうした作業は嫌いではないと感じました。一方で、こうした作業は結構なエネルギーを使うため、時間や心にゆとりがあるときじゃないとできないな、とも感じます。適度に休憩しながら、今後も何かしらアウトプットできたらなと思います。

追記:喫茶店はよいものだ

私は、自分の家や部屋では集中できない人間なので、この記事は喫茶店で書いています。あっという間に時間が過ぎました。適度に他人の存在がある空間がなんだかんだ好きなので、喫茶店がないレベルの超田舎暮らしは向いていないな、と感じました。