浦添ようどれ(琉球語で夕凪の意味?)

沖縄のお墓、特に王陵として意外と知られていないのが不思議である。素晴らしい場所に位置するお墓である。

まず「ようどれ」という言葉は聞き慣れないが、琉球語で夕凪を意味するらしい。浦添に吹く夕凪ということだろうか?それも今一つ意味が不明であるが、静かな場所といえば理解できる。前回の写真の一枚に「沖縄学の父、伊波普猷の墓」というお墓を掲載したが、この伊波氏が第一尚氏の王統の開祖・尚思紹(しょうししょう)の墓も”佐敷ようどれ”と呼称することから、「ようどれ」とは古代琉球語の墓という言葉と考えたそうだ。

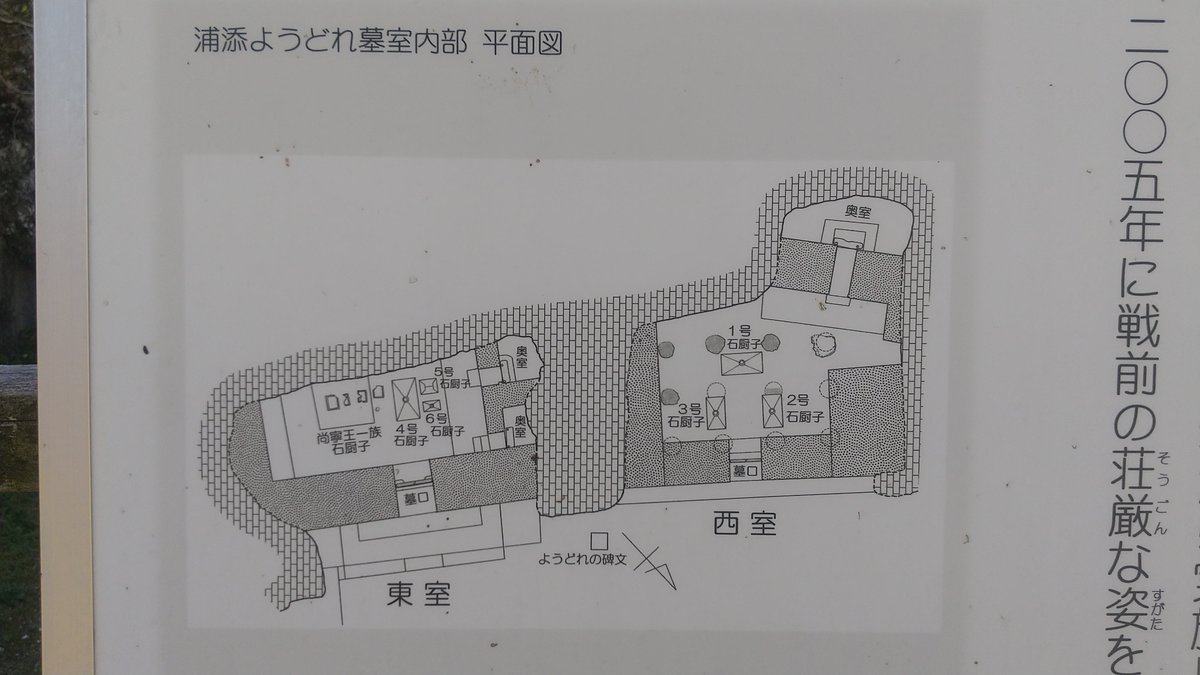

一先ず、浦添ようどれを歩こう。場所は琉球石灰岩の崖下に2つの墓室を造り、それを高い石垣で2~3重に囲い込んだものであったそうだ。それだけ堅牢な造りは、やはり王陵の風格がある。

墓室は向かって右(西室)が英祖王陵、左が(東室)尚寧王とその一族が葬られているそうだ。構造は崖面に大きな横穴を穿ち、前面を石積みで塞ぎアーチ状の墓口を設けて石扉で閉塞するものだ。二つの墓室内には沖縄戦で破損した「石厨子」、陶製小壺等、合計11基の厨子や壺が確認されている。

その内4基は、中国福建省泉州市恵案県一帯に算出する「輝緑岩(青石)」と推定されている。(しかしこれも正式に岩石同定がされていないそうだ。)

解説によると13世紀に造られた英祖王(在位1260~1299)の墓で、1620年に尚寧王(在位1589~1620)より改修された。とある。しかし真実は英祖王が造営した英祖王陵、尚寧王が新築・新造した尚寧王陵という根拠はないそうである。つまり王陵であっても、その来歴が不明なのである。

石厨子については調査結果から興味深い事実が判明している。例えば「洗骨」である。

当時の琉球王族は、国王の「洗骨」は死後10日余りで肉をそぎ落とし水で洗い棺に納めるとの事だ。また「洗骨」や一部火葬された王の遺骨は、大型の石厨子に複数体で納められているという。(合葬の風習)4号石厨子という棺には実に19体以上の男女が合葬されていたという。これも余り知られていない事実である。一族合葬墓=浦添ようどれ の特徴である。

この日は晴天だった。浦添ようどれを訪ねながら、王陵のあり方やこれまで学んできた「洗骨」について考えさせられた。「洗骨」儀礼は、死後数年~10年間という”猶予期間”があるのが処理(という言い方は不適切かも知れないが)をする上でスムーズに運ぶものと信じていたが、浦添の王は死後10日でおこなわれたという。これは過酷極まりない習慣(行為)だったであろうことは想像に難くない。

前田高地から浦添市街の絶景を見ていたが、ふとその場所が沖縄戦の激戦地であることに気付き”ハッ”とした。これもまた歴史の悪戯なのか!ふたつの時代と映像がリンクした不思議な空間であった。