”1冊の本で世界を変えた作家”レイチェル・カーソン。『沈黙の春』出版60年記念イベントに行ってきました!

レイチェル・カーソンって

どんな人なのでしょう?

レイチェル・カーソン(1907-1964)という女性をご存じでしょうか? 子どものころから自然や生きものが大好きで、海洋生物学者となり、海や海の生物のことを生き生きと書いて人気を博したアメリカの作家です。

そんな彼女が、膨大な調査をおこない、覚悟をもって執筆したのが『沈黙の春』。1962年に発表されるや、人びとは、自分たちが作り出し使ってきた化学薬品によって、どれほど自然を破壊し汚染してきたかを知り、環境問題について初めて目を開かされました。企業や人びとの間では大論争が起こり、国や政府を動かすまでに。“1冊の本で世界を変えた作家”といわれるゆえんです。

写真の女性がレイチェルです。

左は絵本『レイチェル・カーソン物語 なぜ鳥は、なかなくなったの?』。

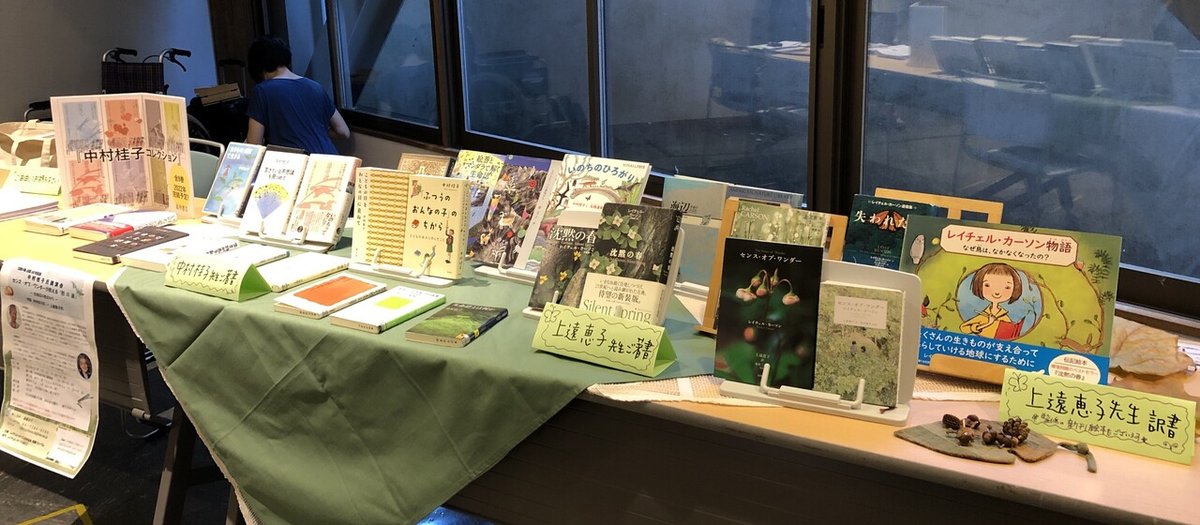

その『沈黙の春』刊行から60年を記念して、中村桂子氏講演会と、中村桂子氏×上遠恵子氏の対談イベントが、2022年10月1日(土)に日比谷図書文化館コンベンションホールで開催されました。主催はレイチェル・カーソン日本協会関東フォーラム。

上遠さんにご監修いただいた小社の新刊絵本『レイチェル・カーソン物語 なぜ鳥は、なかなくなったの?』のご縁から、同書を翻訳された、おおつかのりこさんと西村書店スタッフとで行ってまいりました。

なぜ鳥は、なかなくなったの?』の前で。翻訳家のおおつかのりこさん。

当日は、最初に中村桂子さんのご講演「センス・オブ・ワンダーが教える『別の道』-生命誌の視点から-」があり、それから上遠恵子さんとの対談という2部構成でした。

「お話の内容もさることながら、ふたりのかっこいい先輩が醸し出される空気にふれ、幸福感とともに刺激をいただきました」とおおつかさん。

中村桂子さんは86歳、上遠恵子さんは93歳になられますが、しなやかで若々しいお話しぶりに、笑いがこぼれ、会場はあたたかなムードでつつまれました。

レイチェルは”虫めづる姫君”と同じ。

このふたりには、生きていく基本の力がある

中村さんが、レイチェルのことで素晴らしいと思っていることは二つあるそうです。一つは“センス・オブ・ワンダー”、つまり“存在驚愕(きょうがく)”の大切さを説いたこと。科学者が、“好奇心”だけで動いていては、個人の興味や利益といった狭い話になってしまいます。そうではなく、自然や生きものがただ「在る」ことへの驚きや畏れ――つまり、センス・オブ・ワンダーからつき動かされていくことが大事だということを述べられました。

そして、もう一つ素晴らしいのは、『沈黙の春』が単なる告発の本ではなく、「別の道」を示していること、だとおっしゃいました。

「よく、『人間と自然』という言い方がなされますが、『人間は自然の一部』、生きものの中の私なんです」

レイチェルは、生きものの世界全体を明らかにして、生物学的コントロールをすることを提示していますが、その時代から時をへた今、中村さんは、コントロールというよりも、「生きものとしていっしょに生きる方法をさがすことが『別の道』になるのではないか」と考えておられるそうです。

そこから、生きものと機械との対比をされ、「別の道」を選ぶために、”機械的世界観(生命科学)”から、生命を歴史でとらえる”生命誌的世界観(生命誌)”へという観点でお話をされました。

最後には、1000年も昔にいたという、虫めづる姫君のお話がありました。この姫君は、一生懸命生きている虫が大好きで、虫をよく見るために髪の毛を耳にかけたり、ほかの女性がするようなお歯黒もしていなかったりして、合理的な一面もありました。

「レイチェルは、虫めづる姫君と同じなんです。彼女たちには、生きものみんなで生きていくための基本の力があるのだと思います」

ふたりのケイコさん対談

休憩時間をはさんだあとは、桂子さんと恵子さん、“ふたりのケイコ対談”が始まりました。

上遠さんは「固い話ではなく、お話ししましょうね」とおっしゃられましたが、最初に出たのはウクライナ戦争の話題でした。1945年に日本が敗戦したとき、上遠さんは16歳。学校が全焼して勉強を続けるのも大変で、戦時中は飛行機の部品をつくっていたこともあるそうです。

「ウクライナの報道を見ると、空襲の光景や焼け跡のにおいまでもがフラッシュバックします。戦争はぜったいに駄目ね」との発言に、中村さんは「ほんとうにそう。戦争では、人間を数で見たり、役に立つかどうかといった視点で見ますよね。人間ひとりひとりを見ていたら、人間が生きものだと思っていたら、あんなことは絶対にできないはずなのに…」とのコメント。

かつてレイチェルが危険性をうったえた化学薬品の数々は、第二次世界大戦中に開発されたものでした。上遠さんは、「レイチェルは、女性だからこそ、ああいうことをはっきりと言えたのだと思います」と指摘しています。亡くなる前の講演では放射能の話をしていたそうで、一番危惧していたのは核や放射能のことだったのではないかと思います、と述べられました。

未来について、中村さんは「人間はほろびるかもしれないけれど、生きものは続くと思います」と発言。40億年も続いてきた生きものの継続のシステムのすごさに触れられ、「人間も続いていける生き方を選びたいですよね。学ぶべきなのは、飛行機やコンピュータのことではなくて、生きものでしょう」と述べられました。

上遠さんは、以前に“センス・オブ・ワンダー”を題材にした映画を撮った時に、満ち潮になるまで撮影を待ったことなどに触れ、「自然のリズムに人間が合わせなくてはと思います。時間がかかってもいいじゃない。時間をかけて生きなくては」とコメントされました。

会場からはたくさんの質問が寄せられ、「なぜ理系を志したのですか」との問いには、なんとおふたりとも、憧れの女性の先生がいたからとのお答えでした。

今の子どもたちが自然に接することの大切さについても話が盛り上がり、中村さんは、「東京にだって自然はいくらでもあるのよ」と指摘。「道路の端っこには必ず草が生えていて、ダンゴムシがいます。子どもは大好きよね。見たがっているときに、親が急がせたりして妨げないことが大切」。

上遠さんは「子どもたちはどうしてダンゴムシが好きなんでしょうね。丸まって、しばらく待っていると、だんだん元にもどるからかしら」「ダンゴムシ、推奨します」とひとこと。和やかな雰囲気のなか、イベントは終了となりました。

最後に:『沈黙の春』のこと

絵本作家のシソンは、『レイチェル・カーソン物語 なぜ鳥は、なかなくなったの?』のあとがきでこんなふうに述べています。

『沈黙の春』だけはなかなか読み進められなかったけれど、結局は、レイチェルのほかの本と同じように、生態系と自然が見せてくれる驚きについて書いてあると知り、好きになった、と。

上遠さんは「『沈黙の春』は、化学物質の記号が書かれていたりして、難しいと思われるかもしれないけれど、飛ばして読んでもいいのよ。大事なことはしっかりと伝わってきます」とおっしゃっていました。

レイチェルが残した作品は5作と、決して多くはありません。”海の三部作”と呼ばれる『潮風の下で』『われらをめぐる海』『海辺 生命のふるさと』、そして『沈黙の春』、没後に出版された『センス・オブ・ワンダー』。けれども、そのいずれにも、生涯抱きつづけた生きものへの愛が満ちています。(文責:U)