Quest──MIMIGURIのリサーチャー西村歩が語る、「探究する文化」のアップデートに向けた新施策

はじめに

株式会社MIMIGURIのリサーチャーの西村です。知識創造室で、私はMIMIGURI内における「探究する文化」づくりのための探究支援制度であるQuestの設計に取り組んできました。

7月27日に開催された「DesignOpsMeets #2 成長支援の取り組み」では、CCOの小澤さんがMIMIGURIの組織開発制度についての紹介があり、その中でQuestは対外的にお披露目がされました。Questの大枠については、以下の小澤さんへのインタビュー記事でも解説されていますのでご覧ください。

今回の記事ではQuestが、どのような問題意識やプロセスで制度設計されていったのかを論じていきます。

Quest開発は人材育成制度のアップデートとしてだけではなく、社員の「探究」を支援する制度を設計するためのチームが立ち上がり、さらにインハウスのリサーチャーが社内リサーチを実施した上で全社制度設計を行ったという特殊性があると考えています。

この点、要点をまとめた簡潔な記事にすることも考えましたが、成長支援に関する制度設計の構想プロセスを緻密に論じられたケースレポートは極めて稀有であることがわかりました。

そこでMIMIGURIにおけるQuestの制度設計に至ったプロセスを精密に記述した方が、各企業で成長支援施策を構想していく上でお役立ていただけるのではないかと考え、長めのケースレポートを書くことにしました。頭からお読みいただいても、気になったポイントだけお読みいただいても大丈夫ですが、お付き合いください。

また本記事は何かしらの理論を提唱するための記事ではなく、社内制度設計のプロセスを示したケースレポートです。どうしても自らの専門とは異なる知識も学び直して参照する必要が生じることもあり、不勉強な点も多いかと思われます。何卒ご理解のほどお願いします。

開発体制

まずQuestの開発に取り組んだ、組織探究本部知識創造室を紹介します。知識創造室は社内のナレッジマネジメントの促進と、探究する文化づくりに向けた制度設計を特務的に進めていくチームとして、CCO(最高耕作責任者)の小澤美里さんの管掌で組織されました。

CCOの小澤さんの「MIMIGURIでのミッション」が語られたポッドキャストはこちら!

メンバーは小澤さん・西村・瀧さんの3名であり、うちQuestの開発に代表される「探究支援制度の設計」は小澤さん、西村の二名を中心に進められたプロジェクトでした。実は瀧さんを中心とした知識創造文化開発のプロジェクトも面白いのですが、こちらも別の機会で紹介できればと考えています。

探究支援制度の設計は、小澤さんはPOを担い、西村は制度の理論的背景に関する社内リサーチおよび文献リサーチを主導しています。その上で実際の制度設計については小澤さん・西村が主体で取り組み、同じく知識創造室に所属する瀧さんおよび、Co- CEOの安斎さんによるコメントもいただきながら進められていきました。

MIMIGURIにおける「探究」前史

MIMIGURIの新しい「探究」制度を説明する前に、まずはMIMIGURIに「探究する文化」が芽生えた背景から紹介していきます。

MIMIGURIは、2021年にミミクリデザインとDONGURIという二社の合併によって形成されたコンサルティングファームです。後述しますがミミクリデザインは「研究」を、DONGURIは「遊び」を各組織で重視しており、後のMIMIGURIの探究する文化は両社がそれまで大切にしてきた価値観同士の掛け合わせによって形成されていきました。

探究する文化の源流としてのミミクリデザイン

安斎さんを代表とするミミクリデザインは、元々は安斎さんのワークショップ研究のポリシーである「実践と研究を往復する」ための装置として、2017年に立ち上がりました。

安斎さん個人で立ち上げられた個人企業でしたが、ワークショップに関心を持った仲間も増えていき、チーム体制に移行することになります。移行後の初期メンバーはワークショップ、エスノグラフィ、デザインなど多様な研究テーマを持った博士論文や修士論文を執筆中の学生らが集まったチームでした。

メンバーが増え始めた2018年4月に、ミミクリデザイン内で企業理念への理解を深めるための全体会が開かれ、「ワークショップデザインやファシリテーション、イノベーションデザインなどの領域を中心に『人間の創造的活動における“わざ”』の探究に全員が関わりを持っている」というポリシーを再発見するに至ります。

その後、学生以外にも社会人のメンバーも入社するようになりますが、彼らもまた大学院進学を考えていたり、新たなテーマでキャリアを選択しようとしていたりなど、各々が研究テーマを持った状態で入社に至っています。もはや「研究テーマ」はミミクリデザインにおけるドレスコードであり、また「研究」とはマネジメントされるものではなく、個々によって自発的に推進されるものという位置づけとなっていました。当時のメンバーのテーマはミミクリデザインのnoteにインタビュー記事という形態で掲載されています。

探究する文化の源流としてのDONGURI

一方、ミナベさんを代表とするDONGURIは、自らの組織の理念を「PLAYGROUND(遊び場)」と掲げ、多様性のあるチームとコミュニティが社内に現れていて、かつ各メンバーが内的動機を爆発させている場所づくりを目指していました。

この「PLAYGROUND」を体現するために取り入れられていた社内制度が「アソビジョン」です。「アソビジョン」とは、「遊び」と「ビジョン」を組み合わせた、DONGURI固有のコミュニティ活動のことです。最初に、各コミュニティで年間の事業計画と共に四半期ごとに取り組む「アソビジョン」を共有します。このプロセスでは、個人の内発的な動機を重要視しつつ、共通の「場」を築くことを目指します。

この「場」の目的に基づき、各コミュニティのメンバーは「自身のアソビジョン」を形成していきます。アソビジョンは、経済的な価値とコミュニティの価値の両面を考慮しています。これらの相反する要素を調和させつつ、各コミュニティは自由に挑戦し、四半期ごとに「アソビジョン」に取り組んだ経験を共有します。そして全員の対話を通じて私たちにとっての「理想の場」とは何か?を問いかける仕組みが組み込まれていました。

このような活動思想は、MIMIGURI移行後の「遊び」をキーワードとした社内クラウドファンディング制度としての“Playful Fund”にも引き継がれています。

資本業務提携期における「探究」の進展

大学院生や研究者をはじめとして、既に何らかのテーマについて研究を勝手に行っている者で構成されていたミミクリデザインと、半期ごとに自らと、各コミュニティが取り組む場の遊びを考える「アソビジョン」を仕組み化していたDONGURI。

両社は「人の内発的衝動を大切にする」という点では、近い価値観を持っていたものの、とはいえ二組織が近づけば近づくほど、やはり微細な違いが目に留まり、「一緒に働けるのかどうか」といったカルチャーショックが起きていたといいます。当時のショックについては安斎さんのnoteでも語られています。

何を隠そう、そもそも合併前のミミクリデザインには、まさにこの「数字の話は苦手」な雰囲気がありました。資本業務提携に際し、DONGURIとミミクリデザインでは少しずつ価値観をすり合わせていきましたが、その際、メンバーたちがカルチャーショックを受けたことのひとつが、DONGURIの全体会議に参加したときのことです。

「今期は103%予算達成しました!」などと報告するチームや個人に対して、メンバー全員で拍手を送り賞賛する様子に、ミミクリのマネージャーたちは「……ヤバくない?」「一緒に働けるかな……」と、明らかに気後れしていました。当時、ミミクリデザインでは売上も利益も急成長していたものの、「目標を立てると逆に自分たちの可能性が縛られるようでイヤだよね」と目標管理は特に何もせず、“予定調和の計画を揺さぶる”ことに情熱を傾けていたからです。

一方、DONGURIのほうはと言えば、会議でアジェンダを無視して「別の可能性はないか?」と延々と対話を続けるミミクリデザインのメンバーに対して「脱線してばかりだけど大丈夫……?」「プロジェクトマネジメントの意識ある?」と不安がっていたようです(笑)

しかしながら、互いの組織の風土から学習できることも大きかったといいます。例えば、当時のミミクリデザインは、個の力が強い研究集団でしたが、あまりにも「個」が立ちすぎていてなかなか組織化できていない課題意識を安斎は抱いていました。その中で組織的に制度化しつつも遊びの要素を取り入れているDONGURIの「アソビジョン」は衝撃的で、当時のミミクリデザインの組織課題を乗り越える上で示唆深いものだったことが語られています。

そこでミミクリデザインとDONGURIが資本業務提携を進めるにあたり、ミミクリデザインの「誰から言われずとも自発的に個人的に探究を進める風土」と、DONGURIの「組織として遊びが仕組み化されている風土」という二社の風土を統合していく方向に向かっていきました。

そしてこの二つの組織で重視されてきた「遊び」と「研究」の理念を掘り下げていく中で、MIMIGURIにおける「探究」概念が形成されていくことになります。

社内共通言語としての「探究」の概念形成

ミミクリデザインが各自が行ってきた「研究」も、DONGURIが組織的に取り組んできた「遊び」も、それぞれに取り組まれたその先には、「個人や組織にとっての理念やアイデンティティ」が生み出されるという点で共通しています。

例えばワークショップをテーマとする研究活動(論文執筆や学会発表など)を繰り返していたら「自分はワークショップ領域の専門家である」というアイデンティティが形成されたり、またVR/AR技術を使った制作活動をチームで繰り返す中で「自分たちの組織はVR/ARを用いた表現者集団である」といった理念が形成されます。

しかし「自分はワークショップ専門家です」「自分たちのチームはVRの専門家集団です」というように、一つの理念に拘泥してしまうと、個人も組織も、今後の変容の可能性が閉じてしまいます。

ミナベさんがデザイナーから、組織コンサルタント、そして経営者とキャリアをシフトしたり、安斎さんがワークショップの専門家から、問いの専門家、組織文化の専門家と軸足をピボットさせていったように、さらにはMIMIGURI自体も「デザインコンサルティングファーム」から「人と組織に対する深い洞察と専門知を有する経営コンサルティングファーム」に変化したように、個人も組織も異領域に足を広げながら、自らの理念やアイデンティティに揺さぶりをかけていくことが重要とも考えられていました。

自らの理念やアイデンティティを研ぎ澄ますことは大事なことです。しかし一度形成された理念やアイデンティティに囚われすぎてもいけず、絶えず自分自身の理念や専門性をピボットさせていくことも同じように重要です。既存の強みをさらに掘り下げる「知の深化」と、新たな領域を絶えず開拓していく「知の探索」という“両利き”を、MIMIGURIでは全社的に推進していこうという指針が定まりました。

「知の深化」と「知の探索」を進めていくためには、自らの仕事を通した「探究」を行うことが重要です。

当時の探究とは「問いを立て、人、チーム、組織の本質に迫っていく」行為として定義されていました。例えば「メンバーの才能が発揮されるような良い職場の条件とは一体何だろうか」といった、すぐには答えを出すことができない問いを持ちながら仕事に取り組み続けることで、自らの仕事にかかわる「本質」となる知が生み出され、個々人の「知の深化」および「知の探索」が進展していきます。

とりわけ“人生100年時代”や“VUCA”といった不確実性が高い現代においては、既存の専門性を強化する「深化」と、新たなキャリアの足がかりとなる「探索」を両立する「探究」のプロセスを日常に組み込むことが、「創造的なビジネスパーソンとして活躍するための道しるべ」となり、また「自身の好奇心を満たす最高の趣味にもなり得る」と位置づけられていました(Cultibase 2021)。

やがて、MIMIGURIへの合併を機に共通言語化された「探究」概念は、2021年9月24日に開催されたCULTIBASE Labイベントである「探究の戦略:ビジネスパーソンのキャリアを拡げる新しい学び方」の中で詳しく解説されています。この講義では、探究を前進させるための「探究のアイデンティティ戦略」「探究の分散投資戦略」「探究のブランディング戦略」という3つの戦略が体系的に紹介されています。

社員全員が「探究テーマ」を言語化する制度に

以上の「探究」の概念化に伴い、MIMIGURIでは「メンバー一人ひとりが独自の探究テーマを設定する」という仕組みが制度化されるに至りました。

私はこの仕組みは、MIMIGURIの組織文化の背骨だと感じています。MIMIGURIではコンサルタント、ファシリテーター、デザイナー、エンジニア、研究開発職など多職能が協働しています。ただ一つの肩書にとらわれていることで潜在能力(ポテンシャル/ケイパビリティ)に制約がかかりがちです。

しかし、自分の元からの肩書や役職に拘らず、デザイナーだった人間がファシリテーターに挑戦したり、研究開発職がPMに挑戦したりなどの越境を起こしていくことで、専門家としての自分自身のアイデンティティ変容させつつ、一つの肩書では見いだされなかった潜在能力を開花させていくことも可能になっていくと考えています。

またその際にはどのような新しいことに挑戦するかについて、組織と個人の間で納得や合意が取れることで、組織も個人を応援しやすくなります。そこで「社員一人ひとりが独自の探究テーマを設定する」制度が効果を発揮します。

安斎(2023)ではこの探究テーマ制度の効果について「探究テーマを設定してもらうことで、自然と「自分は何を探究している人間なんだろう」と考え始め、自分の専門家アイデンティティに向き合わざるを得なくなります」と語っています。

すなわち、「メンバー一人ひとりが探究テーマを設定する」制度は、①自分自身の専門性の現在地点を探り、②また未来の専門性の変容可能性はどこにあるのかについて目線を合わせあうことによって、より「探究」が社内で駆動する組織づくりの鍵になると考えられてきました。

「探究テーマ」制度で見られた3つの課題点

「探究テーマを一人一人が設定する」制度を取り入れて約1年。いくつかの課題点も浮上してきました。探究テーマを実際にどのように人材育成やマネジメントに活かしていくべきかについて不透明なことが多く、適切に運用されているとは言い難い状態でした。配属された「組織探究本部知識創造室」における私のミッションは、この「探究支援制度のアップデート」でした。

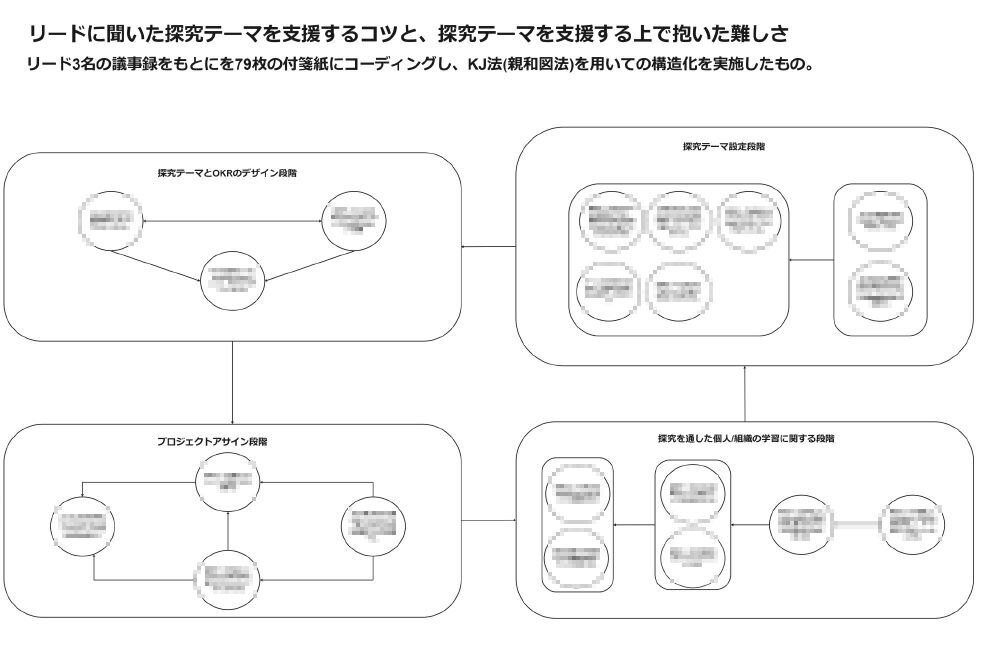

2022年9月の知識創造室への配属後、MIMIGURI内における「探究テーマ(TKT)」という制度がどのように運用されているかを包括的に理解するために、三層(①メンバー層、②ミドルマネージャー層、③経営層)の計10名への半構造化インタビューを行いました。獲得されたデータについては親和図法を用いてコーディングを行いました。

後に詳しく記述しますが、一連の調査を通じて得られた課題点としては、おもに三点が挙げられます。

第一に、探究の重要性に対する社内認識が統一できていなかったことです。MIMIGURIのメンバーは多くが中途採用で入社しています。そもそも探究テーマに類似する制度は稀有であり、中途メンバーにとっては「おもしろそう!」と好意的だったものの、「でもこれってどういう制度だ?」「なぜ探究テーマを設定せねばならないのか?」などの混乱の種でもあったことが伺えました。「なぜ我々は探究をすべきか?」という問いへの立場も明確ではなかったのです。

第二に、探究テーマとMBOやOKRとの関係が整理されていなかったことが挙げられます。MIMIGURIの事業評価ではMBOやOKRを用いていますが、それまで探究テ―マとMBOやOKRとの関係性が整理されてきませんでした。その結果として本来OKRとは全社の組織方針を踏まえながら、部門や個人で設定されるべきところ、自主的に設定できる探究テーマが独立的にOKRとして設定されてしまう状態となり、共通する組織目標に向かっていくというOKRの基本構造が崩れてしまう問題が起きていました。

第三に、探究テーマを設定して推進していくことのガイドラインが存在していなかったことが挙げられます。どのように探究テーマを設定すべきか、また探究テーマ設定をどのように上長は支援すべきか、また探究テーマを立てた後に何をすべきかについての方法は整備されておらず、各人のオリジナリティに任せられた状態でした。その結果、上長もどのようにメンバーを支援すればよいか分からず、探究テーマは「立てただけで途中で忘れてしまう」ことも時折見られがちでした。

こうした課題に直面する中で、知識創造室では、従来の「探究テーマ」が抱えていた課題を解消する、新たな探究支援制度の開発に取り組むことになりました。

【課題1】探究とはどのような試みで、なぜ探究をする必要があるかの不明確さ

以上のように探究テーマという制度が十分に機能できていない状況を鑑み、まずは「探究」とは一体どういう試みの行為なのか、我々はなぜ探究をする必要があるのかという点について、源流から遡って考えてみることにしました。その頃の私は、ちょうどある論文の執筆段階であり、デューイの探究概念をサーべイしていた頃でした。当時執筆していた論文に向けた調査と、知識創造室での活動が偶然にもリンクする状態になったのです。

勿論「探究」概念についてはパースや、現代認識論における「探究」の議論など、参照すべきものは多くありますが、当時自分が関心が高まっており、たまたま資料が手元に多くあったデューイを起点に始めてみることにしました。

デューイの探究の概念を乱雑ですが要約すると、個人が感得した「ある種の曖昧性・疑惑・葛藤・困惑」状態があり、そうした不確定状態に対峙していく探索的努力を経て、安心・納得・腑に落ちるような「確定的状況」に変容していく過程を指すといえます(当時はDewey 1916、1933、1938やデューイの解説書である杉浦 2002を参照していた。なお記事化にあたって体系的にデューイの思想を概説している藤井 2008も参照した)。

例えばデューイの『思考の方法』の中では、散歩をする者が、目の前に現れた小川(濠)を渡りたいが、どう考えてもジャンプして超えるには距離があり、橋はなくて前に進むことができないという「困難や葛藤」を感得した場合の探究の例が示されていました。

その散歩者は周りを見渡すことで、ジャンプして超えられるほどに狭くなってる場所はないかを探します。ただ中々飛び越えられそうな場所はありません。すると見回しているうちに一本の丸太を発見し、「丸太を引っ張って橋を架ける」という仮説を立ちます。その解決策は実行に移す価値があると考えて、実行に移した結果、渡れそうにない距離がある小川を渡れたという「確定的状況」に到達する例が示されていました(Dewey 1933、藤井 2008)。

人間は生きていく過程の中で、どうすればこの状況を解決できるかわからないという困難や葛藤に直面しがちです。しかしそうした葛藤を乗り越えるべく状況の観察や推論といった試行錯誤を繰り返し、獲得された気づきを具体的行動に移す中で、元々あった困惑や葛藤が確定的状況に霧払いされていく。そうした一連の過程が探究と位置付けられそうです。

では、探究の起点である「ある種の曖昧性・疑惑・葛藤・困惑」はいつ、どのように芽生えるのでしょうか。デューイに見られるような「この小川を渡りたいが、ジャンプしても届かない」というものや、「今日この資料を仕上げたいが体力が余っておらず集中力が持続しない」といった葛藤や困惑は短期的に解決しうるものに見えますが、中には自分自身の存在や信念をも揺るがしうるような巨大かつ長期的な葛藤や困難も存在するようにも思えます。

私たちの経験を内省してみる中で、私たちが働いていく上で抱きがちな大きな葛藤の一種として、「自分らしさ」を巡るアイデンティティの葛藤があるのではないかと考えました。

とりわけMIMIGURIではマネージャー層を中心として自分の専門性アイデンティティに対するコンプレックスを抱く方が見られており、彼らの葛藤や困難をどう乗り越えるかが組織の課題となっていました。

MIMIGURIには、いくつかのスタートアップや事業会社などでジェネラリストとして活躍してきた結果、キャリアを振り返っても自分のアイデンティティがよくわからず、「自分にはこれといって学んできた専門性がない」とコンプレックスのように感じているマネージャーが少なからずいました。

誰しもが自分らしい、良き人生を送りたいと考える欲求を持っている。としても肝心の「自分らしさ」がどこにあるかがわからない。すなわち「これこそ自分らしさだ」という確証を掴むことはなかなか難しいものです。

自分の人生を生きているはずなのに肝心の「自分」がわからない。たとえ仮に「自分らしさ」の確証が得られたとしても、時が経つにつれて「これは本当に自分らしい姿か?いや、違うのではないか?」という新たな葛藤や困惑が蓄積されます。

しかし、私たちは自分らしさが不明になっている状態こそが新たなアイデンティティを獲得するに至るほどの、真正かつ重要な探究がはじまる起点になると考えています。

なぜなら「自分らしさ」はわからないながらも、わからないながらに一歩ずつ前進してきたこれまでの自分、そして現に悩む自分は確かに存在するからです。まずは「わからない」まま前進を続けてきた自分のこれまでを承認し、今ここで直面している葛藤を俯瞰してみることによって「自分らしさ」の探究を、前向きに進めていくきっかけになるのではと感じています。

知識創造室では、人間にとって真正な「探究」とはどのようなものかを文献や、知識創造室メンバーの経験の省察をもとにじっくりと解釈を深めていきました。

その上で改めてMIMIGURIにおける探究とは「『自分らしさ』をめぐる葛藤に向き合い、省察を深めていくことで『真の自分らしさ』を持続的に追求していく」行為であり、またそうした自分らしさという確定的状況に向かう探究を組織的に支援する制度づくりをしていきたいという方針が固まっていきました。

【課題2】MBOやOKRといった事業評価との噛み合わせ

MBO(Management by Objectives:目標による管理)やOKR(Objectives and Key Results:目標と主要な結果)は、いずれも企業経営における事業目標や成果管理の方法として広く知られています。

Questの制度設計時には発刊されていなかったものの、MBOやOKRの正確な理解を進める上で参考となる名著として、坪谷邦生氏の『図解目標管理入門 マネジメントの原理原則を使いこなしたい人のための「理論と実践」100のツボ』があります。

坪谷(2023)の整理によればMBOとは「『共通の目標』と『自律的貢献』によって『組織を使って成果をあげる』という哲学」であり、すなわち組織に方向づけられた共通の目標に対し、自ら果たす貢献を明確化する考え方といえます。またOKRはインテル社がMBOを実践する手法として取り入れられた背景があり、「MBOの効果的な実践の為、『共通の目標(筆者注:Object)』に『主要な結果指標(筆者注:Key Results)』をセットする手法」と定義されています(坪谷 2023)。

MBOやOKRなどの目標の仕組みは企業が持続的に成果を上げ続けるマネジメントを果たしていく上ではとても重要な位置づけです。しかし私が知識創造室に配属された頃のMIMIGURIでは、個々のメンバーの探究テーマとMBOやOKRがうまく接続していない問題が発生していました。その結果、以下二つのような問題が発生してしまいます。

自分らしさを追求すべく探究を行っても、MBOやOKRの前提となる組織の『共通の目標』との結びつきが見えないので、自らの探究の事業/経営上の貢献がうまく説明できない。

メンバーが『共通の目標』に基づき設定されたMBOやOKRの達成に注力してしまうために、個々の探究に向かう内発的衝動を抑制してしまう。

これらのパラドックスを解決するため、知識創造室では「MBOやOKRなどの事業評価」と「探究」との関係性をどのように構築すべきかを検討しました。

前述のとおり探究の出発点は、自らに生じる「曖昧さ、疑念、葛藤、混乱」といった状態です。しかし、なぜ人々はこのような感情を抱いてしまうのでしょうか。私たちが考えた一つの仮説は、「内的動機」と「外的価値」の調和が取れていないことが、この状態を生み出してしまうのではないかというものです。

ここでいう「内的動機」とは「自分らしさ」を追い求めようとする動機とし、一方で「外的価値」とは、組織から期待されること(目標数値、組織内の役割)と位置づけることにします。

この外的価値の例として組織の共通目標に基づいて設定するMBOやOKRなども含まれます。しかしながら、たとえ自律的に設定したはずのMBOやOKRであったとしても、内発的な「自分らしさ」を追求しようとする探究と噛み合わない場合が起きてしまいます。

このような内的動機と外的価値の不一致が生じた際、一般的には「仕事は自己犠牲で企業に尽くすもの」と考えることで内的動機を犠牲にするか、「内的動機と外的価値のどちらかを選ばなければならない」という思考に陥ってしまうことがあります。

こうした内的動機と外的価値の二分法が慢性化すると、より内的動機としての「自分らしさ」について葛藤したり、葛藤を乗り越えるべく内省してみる機会も損なわれることが危惧されます。

しかし、MIMIGURIは、自己犠牲的な価値観や、内的動機と外的価値の二分法には固執したくないと考えています。あくまで我々が目指すのは、「内的動機と外的価値の両立を諦めないこと」です。

確かに内的動機と外的価値のずれは起こりがちです。しかしその「ずれ」が生じがちであるという点は受け入れつつ、むしろその「ずれ」によって生じる葛藤を起点として、「外的価値と内的動機の双方を両立させながら、真の自分らしさを探究していける組織」を作りたいというように目標が整理されました。

【課題3】探究を推進するためのガイドラインの不足

探究が組織的に推進されているチームでは、メンバーとマネージャーの間で「探究テーマ」に関する対話が日々行われ、また部署・部門などのスモールチーム単位で、互いにどのような探究に挑戦しあっているかについても定例会議で語られ、さらに「探究テーマ」に基づいてメンバーを各プロジェクトにアサインしたり、機会を提供しあったりするという場面が至るところで見られていました。

例えば「全社経営を触発するデザインとはどういうものか」という探究テーマを掲げるメンバーがいた場合、デザインケイパビリティを用いて経営理念を刷新するような案件が見られた際に、「あなたの探究テーマと近いから挑戦してみない?」と抜擢されることがあります。

すなわち「探究テーマ」は、各メンバーの個人的な興味や関心の象徴として機能しており、MIMIGURIのメンバーが自分の伸ばしたい専門性や、やってみたい領域に関連する仕事にアサインし、ワークエンゲージメントを高めることに寄与していたことが分かりました。

しかし、探究が組織的に推進されているスモールチームは一部に留まっていて、探究に行き詰まっているチームがあることも把握できました。

行き詰まっているチームの課題背景には、「個人の探究テーマが当人とマネージャーの二名しか把握できていない状態だった」「探究テーマの策定自体は進んでいましたが、探究テーマを立てた後に何をすれば良いのかが分からなかった」「そもそも、どのような状態になっていれば「探究が進んだ」と言えるのかが分からなかった」という声も見られていました。

この点「探究テーマ」の制度は、特に中途入社メンバーに、なぜ「探究テーマ」という制度を取り入れているのかというねらいを適切に伝達できておらず、またそもそも「探究と何であり、どのようなプロセスで進められられるべきで、ミドルマネージャーやスモールチームはどのように個々の探究を支援すべきか」について十分なガイドラインが存在してこなかったことが、制度運用上の混乱を生み出していたのではないかと示唆されました。

新しい探究支援方法制度の設計要件

知識創造室による「探究」の概念にかかわる文献調査、ならびに①メンバー層、②ミドルマネージャー層、③経営層の計10名へのインタビュー結果をもとに、新たな探究支援制度の要件として以下の三点にまとめました。

MIMIGURIにおける探究とは「自分らしさ」をめぐる葛藤に向き合い、自分は何者になろうとしているのか?と内省を深めることによって、真の自分らしさを持続的に追求していくことを指す。

内的動機(自分らしさ)と外的価値(組織からの期待)のズレは起きがちであり、そのズレが生じがちであることを受け入れつつ、むしろその「ずれ」によって生じる「曖昧さ、疑念、葛藤、混乱」を起点として、外的価値と内的動機の双方を両立する状態をめざしていく。

ミドルマネージャーおよびスモールチームが、各メンバーの内的動機と外的価値を両立に向けた「探究」の課題設定を支援しつつ、メンバー同士が相互に「自分らしさ」をめぐる葛藤に向き合っていける場づくりを促進するための制度を形成する。

この3つの要件が概ね整理されたのが2023年の春でした。そこから、以上の要件を満たすフレームワークのプロトタイピングを繰り返し(当時の資料は探究推進白書と呼ばれていました)、数多くの失敗作ができ、その度に周囲からのフィードバックを受け取っていく中で「Quest」は形作られていくことになります。

MIMIGURIの新探究支援制度「Quest」とは何か

Questとは一人ひとりが「自分らしさ」をめぐる葛藤に向き合いつつ、自分らしさに向かっていくための探究を、組織内でメンバー相互に支援していくという探究支援制度です。現在MIMIGURIでは、各個人が半期ごとに、探究目標としての「Quest」を設定することになっています。

Questは「探究」や「冒険」の英訳であり、ラテン語訳の“quaestio”は、「問い(Question)」の語源にもあたるので、まさに『問いのデザイン』や『問いかけの作法』を出版したMIMIGURIの重要なキーワードになりうると踏まえて命名したものでした。さらに「冒険」という言葉は、『新時代の組織づくり』ウェビナーの中で提唱された組織観としての「冒険的世界観」にも意味がかけられています。

Questとはどういう考え方から形成されているのかを説明します。まずQuestでは(すこし歪な)二次元のグラフに、縦軸には「内的動機」と「外的価値」をとります。

ここでいう内的動機は各人が内発的に追求しようとする「自分らしさ」を指します。他方で外的価値は、組織や社会など自分の外側から求められていることであり、ここでは「組織から要求される価値」を指します。前述のとおり、この「内的動機」と「外的価値」の間ではズレが生じやすいものと捉えます。

次に横軸は「組織価値」と「事業価値」をとります。事業価値は「事業成果への貢献」を意味します。例えば企業より設定されている事業成果目標などが挙げられます。一方で組織価値は「組織内での役割の貢献」であり、例えばミドルマネージャーとして求められる役割、デザイナーとして求められる役割など、組織内で自分自身に期待される役割がここに該当します。

次にこの二次元グラフの中に、次のように三つの円をとります。一つ目は「内的動機」の円、二つ目は「外的価値×事業価値」の円、三つ目は「外的価値×組織価値」の円です。すると、以下の三角形のように円がプロットできることがわかります。

この3つの円に名前をつけていきます。色々悩んで知識創造室の中でも様々な修正に向けた議論がありましたが、現時点では「内的動機」の円には『自己実現ビジョン』と、「外的価値×事業価値」の円には『MBO/OKRなどの目標機会』と、「外的価値×組織価値」の円には『自己の発達課題』という名称がつけられています。

とはいえ、これらの名称については現時点でつけられた仮称であって、アップデートされる可能性はありますが、以下一つ一つの円はどういうものかを説明していきます。

「自己実現ビジョン」(内的動機)

「自己の発達課題」(外的価値×組織価値)

「MBO/OKRなどの目標機会」(外的価値×事業価値)

要素1:「自己実現ビジョン」(内的動機)

一つ目の円が「自己実現ビジョン」です。自己実現に強い思いを持っていたのは小澤さんでした。小澤さんは「世の中のあらゆる人が、より自分が生きやすい方へと変容すること。それを諦めない社会にすること」を個人の目標としていて、MIMIGURIは自分らしく生きることを求め、組織の中で働くという経験のなかで自己変容していく者の共同体としていきたいという思いを強く持っていました。その理念を体現するキーワードを探していた際に「自己実現」にたどり着きました。

そこでこの自己実現ビジョンを定義していくために、「自己実現」を論じた多分野の先行研究を調査していきました。代表格でいえばアブラハム・マズローが挙げられますが、マズローの他にもユングやロジャース、マグレガー、アージリスなども参照し、他にも広岡守穂などの国内における自己実現研究についても検討していきました。

*ただしこの自己実現に関しては(特にマズローの欲求階層説)科学的・実証的研究の観点からの危うさや批判も存在することは忘れてはいけません。しかし先行研究の言説を盲従したり頭ごなしに否定するのではなく、自組織に適合した形でいかに解釈することが良いかを検討することが大切なのではないかということを議論しています(本段落は2024年7月追加補足)

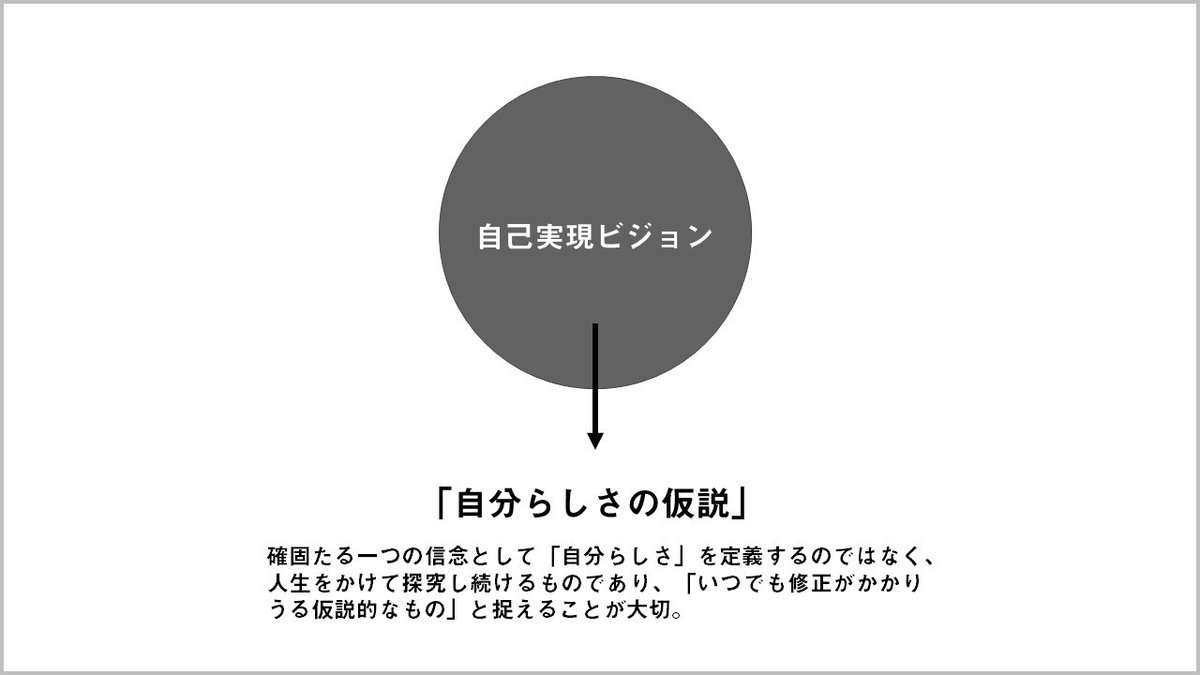

その上でMIMIGURIがQuestを通じて大切にしていきたい、自己実現ビジョンの考え方を「自分らしさの仮説」と定義することにしました。

マズローにとっての自己実現は「その人にとっての潜在的能力をあますところなく発揮して本来なるべき人間になること」を意味します(中野 2016の解説を参照)。「本来なるべき人間」とはその人が潜在的に持っているものを開花させていくことであり、すなわちより一層「自分自身」であろうとすること(マズロー 1987、中野 2016)を指すといいます。

自分自身、最高に平穏であろうとするなら、音楽家は音楽をつくり、美術家は絵を描き、 詩人は詩を書いていなければならない。 人は自分がなりうるものにならなければならない。 人は、自分自身の本性に忠実でなければならない。 このような欲求を、自己実現の欲求と呼ぶことができるであろう。

たとえ人間の高次欲求として「自己実現」があったとしても、マズローのいう「欠乏動機」、すなわち下層欲求である生理的欲求や安全欲求、愛と所属の欲求、そして承認欲求が満たされない中では、その欠乏を埋めていくことのプライオリティが高く、中々「自己実現」の追求は起こりにくいともいえます。

実際に経営学者の沼上は、企業組織のような社会システムを考える上で重要なのは自己実現欲求の手前にある承認欲求や尊厳欲求であるとしており、自分自身を承認できたり、また他者からまなざしを向けられることを通じて欠乏を埋める重要性が論じられています(沼上 2003)。ビジネスリサーチラボの伊達もマズローの欲求階層説の理論的な妥当性の課題を示した上で、欲求の多様性に配慮することや、動機づけの多面的な理解に努めること、データに基づいた判断を行うことの重要性を論じています(伊達 2024)。

しかし、ここまで「自己実現」というワードが一般にも浸透しているということも考えると、元来私たち人間は、かけがえのない一度きりの人生を生きており、自分らしい人生を送る権利を持つものという前提を置くことは観念として重要なのではないかと考えます(広岡 2012、2013)。人間にとって「働くこと」は人生の多くの時間的な割合を占め、かつ自分らしさを表現していく機会である以上、組織や職場自体が、自分のまだ見ぬ潜在能力が存分に発揮される場でありたいという前提を置くことも大切であると思っています。

そこでMIMIGURIでは、欠乏動機および存在動機の双方の充足を支援することに注力し、その中でもQuestは個々人が存在動機、すなわち「自分らしさ」を見出し実現していく探究が、ひいては組織全体の価値創造に整合している状態を生み出すことに貢献するような軌道を作りたいと考えました。また欠乏動機の充足を求めるメンバーについても、Questに向き合っていくプロセスの中で充足していく状態を創り出していきたいとも考えています。

とはいっても、我々人間にとって、どのような状態が「自分らしい」かは捉えづらいものであるように思います。人智を超えた超常的な存在が「自分らしさ」を定義し、啓示してもらえるなら苦労しません。しかし実際は自分らしさはあくまで自らの手で見出していく必要があるものです。そうした課題に対して人間は、自分自身から沸きおこる何かを手がかりとして「自分らしさとはきっとこれかも」という仮説を立ててみたり、「自分らしさ」の仮説を微修正していくことを通じて、徐々に自分が感得する「自分らしさ」に近づいていくようなものじゃないかと議論しました。

時に一つの「自分らしさ」にこだわる場合もあるでしょう。しかし一度決めた「自分らしさ」にこだわってしまうと、それが「囚われ」になり、より「自分らしさ」にアプローチするチャンスを失うことに繋がる可能性も考えられます。

そこでQuestにおける「自己実現ビジョン」とは、確固たる一つの信念として固定化されるべきものではなく、あくまで「人生をかけて探究し続けるもの」であり、「いつでも修正がかかりうる仮説的なもの」として捉えていくことが大事ではないかと概念化することにしました。これにより伊達(2024)で示されている「自己実現の多様性を認める(従業員の自己実現が多様な形を取り得ること)」を原則とする仕組みに構築しています。

要素2:MBO/OKRなどの目標機会(外的価値×事業価値)

二つ目の円が「MBO/OKRなどの目標機会」です。この箇所は全社組織で掲げる目標をもとに、スモールチームや個人で自律的に設定した成果目標がここに該当します。「MBO/OKRなどの目標機会」を設定するには、いかなる共通組織目標に向かっていくべきかを上長やチームメンバーと対話を繰り返した上で、自らの果たすべき貢献を設定することが重要です。

ただし、Questにおける「MBO/OKRなどの目標機会」とは、絶対に達成しなければならない課題として位置付けられていません。

確かに、MBOやOKRは達成されることが事業上望ましいですが、厳正な経営計画は、時折自己実現を志向する個々人の欲求と相反することがあります(Argyris 1970など)。あくまでQuestは個々人の自己実現に向かっていく「探究」を促進するためのツールであり、事業の目標管理方法とは異なる位置づけとして機能している必要があります。

そこでQuestにおけるMBOやOKRは「各個人が企業・組織の中で自らを変容させていくための学習機会(ミッション)として活用する」という立場を取ることにしました。

すなわち個々人が目標としてのMBOやOKRを達成できたとしても、各個人の内心で「自分らしさ」を追い求めるミッションとしてMBOやOKRが位置づけられていない場合は解消されるべきであり、スモールチームでの対話や、マネージャーとの1on1を通じてMBOやOKRが「自分らしさ」を追い求めるミッションとして位置づけられるためのコミュニケーションが何よりも大切になっていきます。

要素3:自己の発達課題(外的価値×組織価値)

三つ目の円が「自己の発達課題」です。これは自分が所属する企業組織の中で、自分自身の役割を果たすために乗り越えるべき課題を指すものです。より平たく表現するならば「より良く変化するための伸びしろ(ポテンシャル)」です。

たとえ自分がプレイヤーであっても、マネージャーであっても、経営者であっても、それぞれ期待される役割があり、またその役割を果たすためにはスキルを身に付けたり、人間的成熟が求められることも。まず自分がこの組織で求められている役割を果たすために、何を学び、どのように成長すべきかを認知することが重要です。

「自己の発達課題」を特定する上では、社内における等級制度が役に立ちます。例えばMIMIGURIではキーガンの「成人発達理論」や、メジローの「変容的学習理論」を参照した等級制度を設定しており、各等級に合わせた期待値が可視化されています。各等級における期待値と自分の現状とを比較し、自分が今後身につけるべき発達課題を特定することがオーソドクスです。

しかし「自己の発達課題」は、必ずしも等級制度のみから機械的に導くことが望ましいわけではありません。というのも等級制度で示されている発達課題とは「社内制度から見た自分の伸びしろ」に過ぎず、その他にも自分自身が内心で抱いている発達課題、チームメンバーから見た発達課題、マネージャーから見た発達課題、経営者から見た発達課題など、自分自身を捉える視点によって発達課題は多種多様になるからです。

そこで大切なことは「自己の発達課題」とはどういうものかを多様な視点から捉えていくために、他者と積極的に対話することです。

とりわけMIMIGURIでは、スモールチームにおける「ポテンシャルフィードバック」の文化があり、「中長期的な理想像について可能性を感じていたり、互いにもっと到達できそうな地点を提案していくプロセスを通じて、お互いの未来に対する理解を深めていく」試みが盛んに行われています。

3つの円が重なったQuestを設定する

ここまで「自己実現ビジョン」「MBO/OKRなどの目標機会」「自己の発達課題」という3つの円をグラフ上に示しました。とはいえよく起こりがちなのは内的動機に該当する「自己実現ビジョン」と、外的価値に該当する「MBO/OKRなどの目標機会」「自己の発達課題」がどんどんと分離していってしまうことです。

例えば下の図では「自己実現ビジョン」はどんどんと内的動機に向かい、「MBO/OKRなどの目標機会」「自己の発達課題」は外的価値に吸い寄せられてしまっています。

この状態は、まさしく内的動機と外的価値のズレが顕著化している状態です。こうしたズレが起きていると、組織内に内的動機を犠牲にすることを是とする精神や、内的動機と外的価値のどちらかを諦めたり、天秤にかけなければならなくなってしまいます。

しかしMIMIGURIが目指したいのは「内的動機と外的価値の両方の追求を諦めない」ことです。

そのためにMIMIGURIが全社的に導入した探究支援制度であるQuestとは、「自己実現ビジョン」「MBO/OKRなどの目標機会」「自己の発達課題」という3つの円が重なり合い、三枚抜きが可能なレバレッジポイントとなる探究課題を設定するというものです。

Questは、次の例のように「○○を達成する」「~を習得する」のような成長・行動目標での形式や、「○○とは?」という問いの形式で記述されることが想定されます。

「成長・行動目標」形式で記述する

アジャイル開発の手法を学習し、孤軍奮闘ではなく共創的な研究開発の方法を習得する(研究開発職を想定)

「問い」の形式で記述する

学生時代に培った「演劇」の手法を活かし、ワークショップファシリテーションの専門性を拡張できるか?(ファシリテーター職を想定)

具体例を示します。Quest開発時に安斎さんからの助言によれば、安斎さん自身は無意識的にこの3つの円の交点を探っていたかもと語っています。

例えば安斎さんは、これまで『パラドックス思考』(舘野・安斎 2023)や『問いかけの作法』(安斎 2021)など多くの書籍を執筆してきました。

安斎さんにとっての「××という本を執筆する」という行動目標形式のQuestは、「自分は何の専門家であるかというアイデンティティを刷新する」という自己実現ビジョンを追求していく行為でありつつ、「自らの研究を通して経営者や社会を触発する提言をする」という研究者兼経営者としての発達課題に挑戦しながら、同時に「MIMIGURIにおける事業成果(MBO/OKR)を達成する」という「三枚抜き」の目標設定であると説明可能です。

こうした三枚抜きが可能な探究課題が設定していくことは、組織目線でも「各個人が自分らしい姿になることを求めていくことが、結果的に事業や組織の成果にも繋がっている」という理想的状態が作り出されることが期待されます。これはマズロー(2001)が『完全なる経営』の中で論じられた「仕事を通じての自己実現」として論じられている「仕事の大義名分が自己の一部として取り込まれている」状態にも関連すると考えております。

「仕事を通じての自己実現は、自己を追求しその充足を果たすことであると同時に、真の自我とも言うべき無我に達することでもある。自己実現は、利己─利他の二項対立を解消するとともに、内的─外的という対立をも解消する。なぜなら、自己実現をもたらす仕事に取り組む場合、仕事の大義名分は自己の一部として取り込まれており、もはや世界と自己との区別は存在しなくなるからである。内的世界と外的世界は融合し、一つになる。」

しかしながら、このような三枚抜きの目標は全ての人が見つけられるものではありません。例えば以下の図のように「自己実現ビジョン」と「発達課題」および「MBO/OKRなどの目標機会」の乖離が大きすぎて、なかなか自分のQuestが見出せない人がいることも考えられます。

ただしこのような「どうしてもQuestが見つけられない」状態は、まさに内的動機と外的価値の葛藤に今直面しているというサインでもあります。うまく言語化できていなかったり、認識することができなかった内心の葛藤を顕在化させることができるという点では、たとえ三枚抜きの交点が見出せなかったとしてもQuestに取り組む価値があったと言えるのではないかと考えます。

また「スムーズに三枚抜きの交点を見つけることができた人」についても「本当にそのQuestで良いのか」を再検討する余地があるといえます。

普段から自己内省の習慣があるからこそ容易に三枚抜きの課題を発見できているのであれば問題ありませんが、例えば以下の図のように「自己の発達課題」に「自己実現ビジョン」が吸い寄せられてしまっていることにより、即座に交点を発見できてしまっている可能性も存分に考えられます。

こうした状態はかえって(無意識的に)内部価値と外部価値の二分を生む可能性もあるため、内的動機と外的価値のバランスをとるという観点から再度Questを見直してみると良い発見があるかもしれません。

いずれにしても3つの円の交点を見つけることは、内的動機と外的価値の偏りが無意識的に形成されてないかを確認する上で意味を持つといえます。

以上がQuestの概要となっています。

ここで少し余談ですが、3つの円を設定してその交点をめざすという目標設定の方法は数多く存在します。具体的にはリクルート社が導入したキャリア探索のツールとされているWill-Can-Must(WCM)や、マーケティングや市場調査で用いられるフレームワークのNeeds-Wants-Seedsを援用してみるなどの方法もあります。

こうした先行的な方法の利点を比較検討した上で、よりMIMIGURIの組織に合った方法とすべくQuestを構築してきました。これらの方法とQuestがどのように比較可能と考えられるかについては稿を改めてご説明できればと考えています。

Questの使い方

Questの使い方は次の四段階となっています。

①自分らしさの仮説としての自己実現ビジョンを立てる

②自己の発達課題を立てる

③組織が設定するOKR(Objectives and Key Results:目標と主要な結果)/MBO(Management by Objectives:目標による管理)などの目標機会を参照する

④交点となるものを重心として、Questシートを用いて探究目標「Quest」を設定する

①~③については、以下の図のように3つの円に関する自己の情報を、オンラインホワイトボードツールであるmiroの付箋機能などを用いて言語化します。

Questシートとは?

Questでもっとも難しいのは、①~③の記述内容を集めた上で、④の交点の探究目標の言語化を進めていくことです。知識創造室では④の言語化を容易にするためのツールを試作してみました。それが以下のQuestシートです。Questシートについては試作段階ですが、現時点のバージョンをお見せいたします。

Questシート内では「私の自己実現ビジョン」「今期取り組みたいQuest」「Questの背景にある物語」「Questの難易度とその理由」「具体的にどのようなことに取り組むか」「誰とwith youしたいか」を言語化できるように作ってあります。

このシートは、RPGゲームなどでよく酒場の壁に貼ってある「クエストボード」を参考に作成されており、このレイアウトにまとめることで、自分が挑もうとしている探究課題がどれほど深刻で、手強く、でもそれを乗り越えることで何が見えてくるかを表現できます。

またQuestシートを他者に見せながら、半期でどのようなQuestに取り組んでいきたいかをプレゼンテーションすることにも用いることができます。Questシートの中で、特に重要な記入項目は次の三点にあると考えています。

①Questの背景にある物語

第一に「Questの背景にある物語」の欄です。これは「自己実現ビジョン」「MBO/OKRなどの目標機会」「自己の発達課題」の三つの円がどのように重なっているのかを物語ってもらうというものになっています。特に臨床心理学で「物語る」という行為は「筋道を立てる機能」と「内省する機能」、「意味付けを変化する機能」の3つの機能が存在することが議論されています(平井 2020)。

一見、3つの円同士が遠く離れたものであったとしても、それらを個人的なストーリーとして「筋道を立てて」語り直していくことで、実は3つの円が密に近い関係にあったとか、裏ではこのような繋がりがあったのかもしれないという内省が進み、3つの円同士のつながりかた、重なりかたを変化させていくことが考えられます。

また「Questの背景にある物語」は組織開発においても役立てることができます。弊社の瀧が提唱する「体験作文」(瀧 2021a、瀧 2021b)で期待される効果でもありますが、自らの「Questの背景にある物語」をチーム内で朗読しあうことで、「そんなこと考えていたのか!」という新たな内面について他者に気づいてもらい、あるいは朗読後の他者との対話を通じて、3つの円同士がより結びついた新たなQuestを見出す機会になることも期待されます。

②具体的にどのようなことに取り組むか

また「具体的にどのようなことに取り組むか」の項目も重要です。前身の探究テーマの制度では、「探究テーマを立てただけで途中で忘れてしまう」という状態が多発していました。これでは自らの状況についての省察が進まず、また実験的な試行錯誤もそこで生じづらくなり「探究」が進展しないという問題が存在します。

そこでQuestシートの中で、Questを具体的な行為に細分化できるようにしました。

これによりマネージャーとの1on1や、チーム全体での定例ミーティングなどで、個々のQuestがどのような試行錯誤の状況にあるか、今自分はどのような省察を行っているのかを進捗確認しあうことができます。例えば以下は「仲間を巻き込んだPM(プロジェクトマネジメント)の苦手意識を払しょくするには?」というQuestを3つの具体的行為に細分化したものです。

①のようにQuestを具体的行為に細分化することによって、抽象的なQuestに暗中模索的に取り組んでいくのではなく、マイルストーンを刻みながら前進している感覚が得やすくなります。これにより、探究テーマの制度で発生していた「Questを立てただけ」になってしまうことを回避し、Questに取り組む難易度を下げていく効果も期待されます。

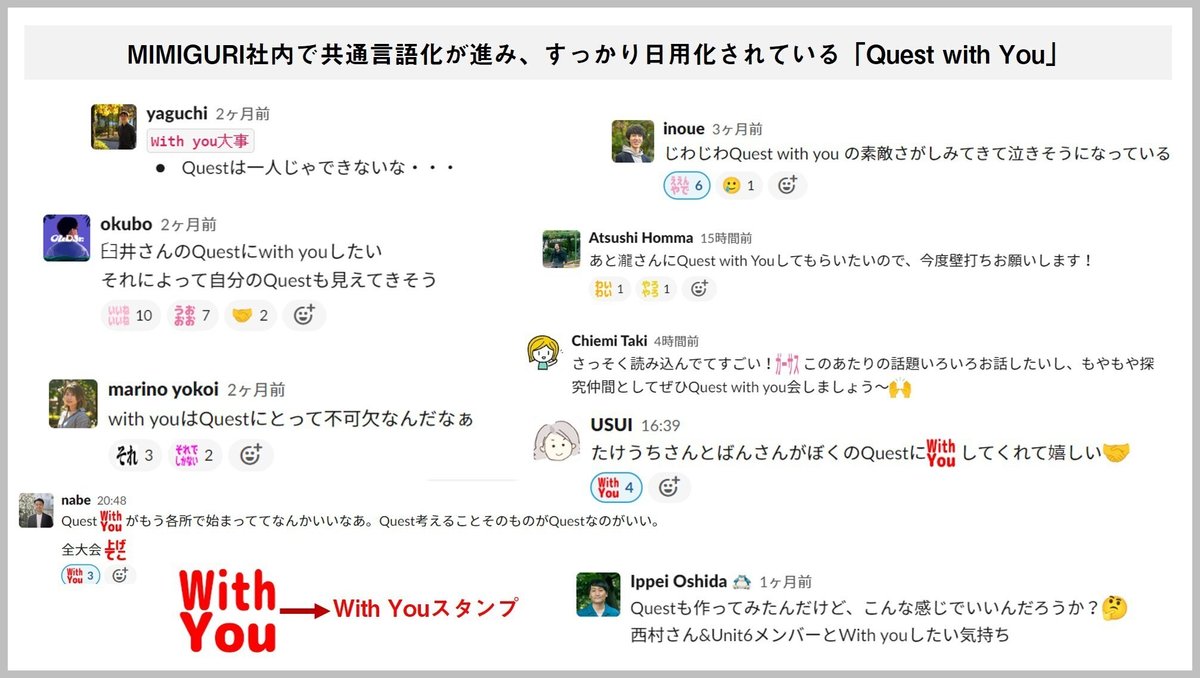

③誰とWith Youしたい?

そしてもう一つ重要な項目が「誰とWith Youしたいか」です。With Youとは、MIMIGURIにおけるQuestのスローガンの「Quest with You」を指します。Questは、個々人が掲げる探究目標であるといえますが、孤独な旅であってはいけないと考えています。理想としては部署や部門をはじめとしたスモールチームで、個々のメンバーが「自分らしさ」を見出す探究を応援しあえるコミュニティを作ることです。

そのためには一人ぼっちで、個人に閉じた状態でQuestを進めるのではなく、マネージャーやチーム全体をQuestに巻き込んだり(あるいは巻き込まれたり)、あるいは部署/部門などのスモールチームでQuestに加勢していけるような軌道が描いていけることが重要です。

この点「Quest with You」とは、「あなたといっしょに探究(Quest)したい」あるいは「私と一緒に探究(Quest)しない?」を意味し、Questに向き合っていく仲間の相言葉です。このスローガンは後述しますが、2023年6月に開催された全社員が参加する「全体会」でお披露目され、すぐに社内Slackでは「With Youスタンプ」が作成されるなど、浸透することとなりました。

実はこの「Quest with You」は、MIMIGURIの前身であるDONGURIが大事にしてきた「アソビジョン」の思想にも深く関係します。「アソビジョン」とは自らがはじめた遊びに周りの人をどんどん巻き込みながら「遊び場をつくっていく」試みであり、ミナベさんはQuestにおいても、「互いに助け合いながら、隣にいる人同士で、共に探究をしていける、そんな場づくりをQuestで、今まで以上に深めたい」と語っていました。

どうしても「自分らしさ」を見つけることは、孤独な活動になってしまったりする。自分に気づけば気づくほど、なぜか孤独になってしまうという矛盾。でも、そうじゃなくて、お互いに助け合いながら、隣にいる人同士で、共に探究をしていける、そんな場づくりをQuestで、今まで以上に深めたいと思っているよ。

だからこそ、僕たちは、もし100人いるのなら、100人それぞれが異なる自分らしさを持つことを受け入れ、その多様性を共有し、参照し、それぞれの違いを尊重しつつ、自分らしさを見つけることを、共に助け合うことができればいいと思っているよ。個々のらしさを保持しながらも、「混じり合わず、つながり、価値を創出する」、つまり「ポリフォニー的な共同体」を形成するのが、Questの目的だと考えているよ。

Questの社内公開と浸透

ここまでQuestの制度設計について言及していきました。とはいえ制度が設計できたとしても、社内で実際に使用されて、定着しないことには絵に描いた餅になってしまいます。そこで次にQuestがどのように社内浸透を進めていったのかについて、ご紹介していきます。

全体会を活用したQuestの社内浸透

QuestはMIMIGURIの月1度開催される「全体会」の枠組みを使って社内浸透が進められていきました。MIMIGURIでは月に一度、半日から一日、全社員がオンラインで集まって「全体会(全社総会)」が開催されます。

そしてこの全体会は3カ月をかけて3つのプログラムをローテーションするように設計されています。1カ月目が「経営陣がビジョンを語り、視座を高める」。2ヶ月目は「メンバーの内的動機を爆発させる」。3カ月目は「顧客目線で、自分たちを見つめなおす」ことを目的とした全体会です。

Questの全社浸透はこの全体会を活用して進められていきました。2023年6月に開催された「経営陣がビジョンを語り、視座を高める」ための全体会(下図左側)、翌7月に開催された「メンバーの内的動機を爆発させる」ことを目指した全体会(下図中央)という2度の機会を用いて、Questの全社浸透が進められていきました。

2023年6月全体会・・Questの初の社内公開

まず、Questが全社向けに初公開されたのが、2023年6月の「経営陣がビジョンを語り、視座を高める」ことを目的とした全体会でした。

この全体会のCxOセッションの中で、CCOの小澤さんは「一人ひとりが自分らしく営んでいくこと」と、「一人ではなし得ない目的の実現を両立する共同体をつくり続けたい」と語り、こうした『冒険的世界観(事業観・組織観・人間観)』を実現していくためのツールとしてQuestを紹介しました。また途中ではミナベさんによる「Quest開発の裏話クイズ」が挟まれたりなど、新施策を身近に感じてもらえる仕掛けも施されていました。

この6月全体会で特に印象的だった点としては、全体会の視聴者であるメンバーからの反応でした。初お披露目だったこともあり、Questの価値観を受け入れてもらえるか不安でしたが、Questの考え方や世界観に共感が集まり、また当事者意識を持っていただけているコメントも見られました。例えば以下のコメントが見られました。

自分が扱っている事業でもQuestの世界観を反映させていきたい

自己実現ビジョンはあくまで仮説にすぎず、仮説を立てたところからスタートするというのは本当にそう思う

なぜか、ケツメイシの『君とつくる未来』が脳内再生された

自分らしさがわからない、何を探究したいのか分からないときもあるし、一旦考えるのやめて、日々活動していく中で見つけていけばいいやくらいの捉え方で気長に向き合いたい

2023年7月全体会・・実際にQuestを使って遊んでみる

翌7月の全体会では。実際にマネージャー陣6名に自らのQuestを設定していただく事前準備をお願いし、当日は各々のQuestを持ち寄って対話するパネルトークを実施し、対話光景を社員全員で鑑賞する場が設けられました。

7月全体会のテーマは「Questをクエストする」であり、「Questといった仕組みや概念を探索する場」として設定されていました。6名の登壇者には個々人のQuestに向き合った結果を報告するだけでなく、実際にQuestを立てる時にはどのような難しさがあるのか、どのようなコツや考え方ができるのかといった、やってみたからこそわかったことを共有してもらう形で全体会は進行されました。

この全体会での対話を通じ、以下の気づきや社内の動きが観測されました。

「人によってQuestの立てる方法やプロセスに違いが現れること」や「どの箇所を埋めるのに苦労したかに個人差があること」を面白がる投稿がSlack内で見られた。

Questを言語化していく中で「書き進む中でつい誰かと喋りたくなっていく」不思議な効果が報告された

全体会での対話が盛り上がりすぎて、つい意気投合してしまい、登壇者同士での飲み会が企画・開催された。

全体会では鑑賞側にまわっていたメンバーが、登壇者のQuestにコメントしにいくという「延長戦」が企画された。

「〇〇さんのQuestにWith Youしにいっていいですか?」などの、探究に参画したい旨を表明するコメントが見られた。

浸透フェーズで得られた学びや気づき

以上の浸透フェーズで印象的だったのが、7月の全体会に向けて、各自のQuestを設定するという準備プロセスでした。

この準備プロセスでは、6名の登壇者より「「自己実現ビジョン」や「自己の発達課題」を記述するのが難しい」、「いままで「自己実現」というキーワードで将来のことを考えたことがなかったから取り組みにくい」、「3つの円の真ん中にあるものを中々定義できなくてもどかしい」といったコメントもちらほらいただきました。

特に多かったのが、Questは難易度が高いというコメントであり、かなりハイカロリーな施策であることが発覚しました。

しかし、Questの高い難易度の壁を乗り越えていくための、新たなアプローチが考案していく動きも見られました。例えば他のメンバーを巻き込んで一緒にmiroの付箋を貼りながらQuestを掘り下げていったり、またスモールチームの定例の中で、自らのQuestの現状を開いて他のメンバーからコメントを貰うなどの発展がありました。

また「自己実現ビジョン」を見出すことに有用な『未来語りのダイアローグ』や、「自らの発達課題」を掘り下げるための『ドッペルゲンガーワークショップ』といった、MIMIGURIのワークショップ開発の専門性を活かした“より没入的にQuestに向き合っていくための新たな仕掛け”が次々と開発されていきました。

7月の全体会に向けて、多くのメンバーにQuestを使っていただき、実際に自己分析をしてみたことの感想や、多様な提案をいただきました。私としてもQuestが設計者である知識創造室の手から離れ、各メンバーに合わせてアップデートが繰り返されていく場面を見て、ここまで自分ごととして新しい制度を考えてもらえていることに心が熱くなりました。

今後もファシリテーションやワークショップといったMIMIGURIの専門性を活かしつつ、「自分らしさを探究する」という難易度の高いQuestの試みを、誰もが自然かつ没入的に取り組める仕組みにリデザインしていきたいと考えています。

考察1:「自分らしさ」と「自分たちらしさ」の探究をどう両立するか

ここまでがQuestが形成され、社内浸透していくための過程でした。その上で自分たちが今後考えていきたい問いを二つ紹介します。一つ目が「「自分らしさ」と「自分たちらしさ」の探究をどう両立するか」です。

Questを全社制度化することによって、MIMIGURIは全メンバーが「自分らしさ」に関する探究に取り組める状態が整いました。しかし、私たちは個々人の探究を支援するだけでは不十分であるとも考えています。

MIMIGURIでは数多くのスモールチームが存在しています。事業部単位のスモールチームから、研究開発のスモールチーム、社内放送局の番組を共同運営するスモールチーム、さらには特定の興味・関心を持ったメンバー同士が集まるラボというスモールチームも存在しています。各メンバーは複数のスモールチームに所属していることになります。

そして、これらのスモールチームもまた、個人と同様に「自分たちらしさ」に葛藤し、探究し続ける存在です。スモールチームに所属しているメンバーが、日々仮説を立てながら見出されつつある「自分らしさ」を持ち寄ることで、「自分たちはどういうチームなのか」「自分たちらしさとは何なのか」といった組織アイデンティティの探究が始まっていくものと考えられます。つまりQuestを起点に「自分らしさの探究」と「自分たちらしさの探究」が両輪駆動していくという状態が、私たちの次なる目標となっています。

もしも、スモールチーム内で「自分たちらしさ」の探究が始まれば、「そんな自分たちだからできることは何か」をメンバー同士で思考し、組織の行動や習慣が変容していくことも期待されます。

組織アイデンティティ論の著名な論文であるDutton and Dukerich (1991)によれば、組織アイデンティティの変化によって組織行動や、チームの問題対処の方法が変化する旨が論じられています(Dutton and Dukerich 1991および解説論文である山城 2016を参照)。すなわち組織アイデンティティとしての「自分たちらしさ」を探究していくことは、ひいてはスモールチームの組織行動の変容を生み出すプロセスとして位置づけられることといえます。

また「自分たちらしさ」を探究しているスモールチームでは、「より自分たちらしくあるため」に越えていかなければならないチームの発達課題が共有されたり、またそうした課題を乗り越えるための学びあいが促進されることが想定されます。すなわち、共同体レベルで知識発展に向けた対話を繰り返される「知識構築共同体(knowledge buinlding community)」(スカーダマリア 2010)が形成され、よりスモールチーム内での学びあいや、ナレッジマネジメントが活性化していく組織基盤になるのではないかと期待しています。

なおQuestとナレッジマネジメントとの関係性について解説できる内容は多々ありますが、稿を改めて別の機会でご紹介いたします。

このような「自分らしさの探究」と「自分たちらしさの探究」が両輪駆動しているコミュニティをつくっていくには、まずもって個々人のQuestを自分ひとりで設定し、他者に共有されない状態にするのではなく(Lv.1)、部署や部門といったスモールチームの中で個々人のQuestを共に設定しあい、探究の発展に向けて相互支援(Quest With You)しあうための組織構造および組織文化のデザインが求められます(Lv.2)。

現在はCCOの小澤さんを中心として、組織文化開発に取り組む部門全体でLv.1からLv.2への移行を進めている状況です。

さらに中長期的な展望としては、全社での「我々らしさ」の探究も促進していきたいと考えています。というのも企業もまた、外部市場や環境の変化に苛まれて「我々らしさ」を見失う葛藤を抱えやすい主体といえるからです。

特に多角化企業の場合は、新規事業が乱立したり、旧事業が撤退して新事業が台頭する過程で、いつしか「我々らしさ」の喪失が起こりがちです(例えば名和 2010で語られている「組織DNA」も同様の問題意識である)。

そうした中で「自分たちらしさの探究」を行っている複数のスモールチーム間が対話・触発しあうことにより、全社的な「我々らしさ」の再定義に向けた対話が生じ、事業構造やブランドの変容を生み出していける可能性があるとMIMIGURIでは考えています(Lv.3)。

したがってQuestはメンバー個々人の探究だけでなく、スモールチームや全社の「らしさ」の探究をも連鎖させていく起点となると考えているのです。

考察2:「公園の探究」と「路上の探究」

二つ目の論点は、「Questは真にメンバーおよびチームの探究を推進し、自己実現を支援していくことのできる制度なのか」というものです。

前述のように探究の起点となるのは、自分らしさをめぐる葛藤などが挙げられます。ただこうした葛藤の対処法として「探究とはこういう風にやっていくものです」と方法論化され、組織内で制度化されることによって、各人が直面している探究課題に向き合っていく推進力が損なわれうるのではという課題意識もあります。

同様の課題は、学校現場で行われている「探究学習」でも生じがちです。探究学習とは「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標」とする科目と考えられています(文部科学省 2023)。

実際に公教育での探究学習の導入によって、生徒が意欲的に学び、将来のキャリアや目標を能動的に考える機会になるケースもありますが、他方で生徒目線では探究課題の設定も「漠然過ぎるトピック選択」や「愛を感じない動機」「感覚的で生の実感を揺さぶらない素材」となりやすく、「生きるという実感やリアリティ」に向きあう勢いが損なわれてしまうことも考えられます(緩利 2022)。

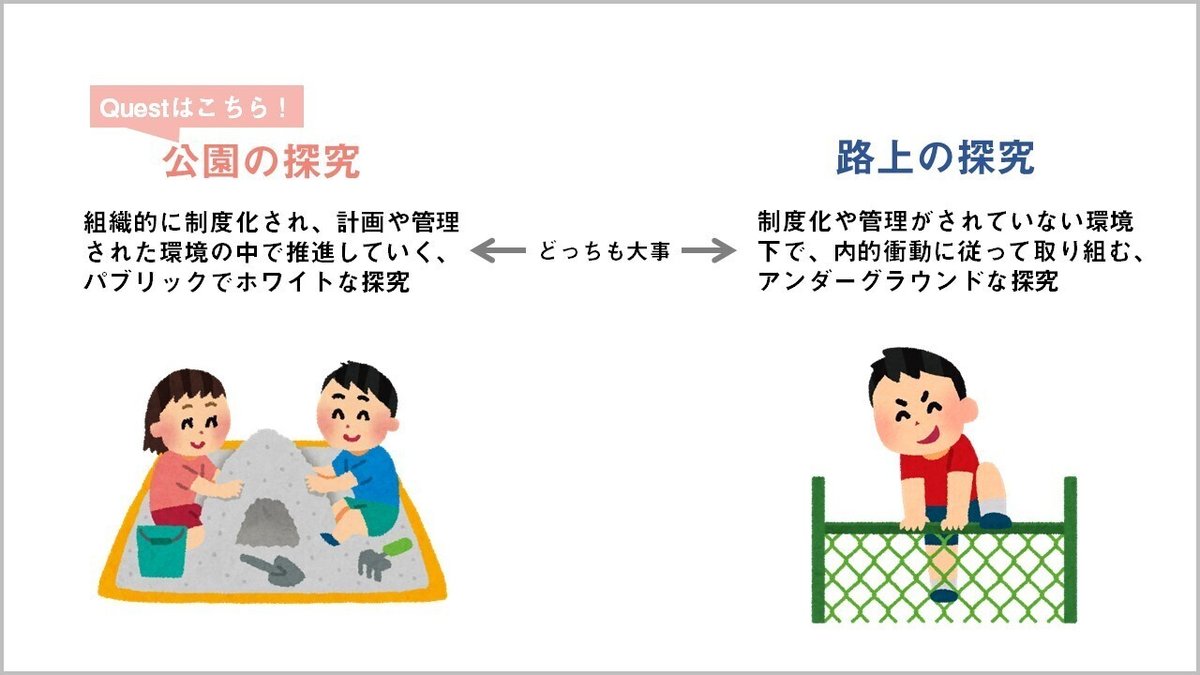

つまり、組織などによって制度化され、計画や管理プレッシャーがあったほうが進むタイプの探究もあれば、計画の俎上に載せた途端にエネルギーが失われてしまうタイプの探究もあるわけです。

その意味では、方法論が丁寧かつ明確化されているQuestはパブリックでホワイトな「公園の探究」に該当します。しかし、だんだんと整備された公園では物足りなくなり、制度による干渉を受けずに、自由奔放かつアンダーグラウンドな「路上」で探究をしたくなってくる。これが「路上の探究」です。

とはいえ最初から「路上」に踏み出すと、車に轢かれる、迷子になってしまう、怪我をしてしまう、というような探究のやりかたを学習しないことによる危険性が想定されます。だからこそまずはパブリックな「公園」を経験し、安全かつ共同体の中での探究を経験していくことが大切だと考えます。

しかし、いつしか「公園」が物足りなくなって「路上」に進出したくなる。探究も同様にQuestという「公園」としての制度枠組みが存在しているからこそ、段々とQuestではなかなか表現できないような「路上の探究」にも興味が湧いてくる。

実際にMIMIGURIのメンバーは社内だけでなく、社外で事業と全く紐づかない活動に繰り出すケースも見られます(プロボノ活動やアーティストとしての活動、地域での活動など)。こうした社内に留まらない越境学習もまた、個々人の「自分らしさ」を探究していく上では重要要素であると考えます。またMIMIGURIに非連続な刺激や成長機会をもたらすのも「路上の探究」の価値です。

MIMIGURIではQuestなどの探究がはかどるクリーンな「公園」を整備しながらも、作り込まれたアトラクションで満たされない時が来たときのために、「路上の探究」に繰り出す余白を残すことも大切にしていきたいと考えています。

「企業の中でも、ルールから逸脱して“路上”で遊んでいると、『遊ぶなよ』と怒られて規制されそうになります。でも、そこで遊ぶ人たちは、特に反省や改善をしないことが重要なんです。怒ってきた相手と丁寧に対話し、『そこそこ上手く怒られる』ことで、その場をやり過ごす。それを繰り返すことで、初めて“遊べる路上”というグレーゾーンを保ち続けられるんです」

考察3:皆で「解釈」を開きあい、共に育む組織施策を

新卒入社して自分が知識創造室に配属されてから、早いもので1年が経過しました。右や左がわからない状態から小澤さんをはじめとする多くの方の助言・助力をいただきながら、Questを全社施策にまで持っていくことができました。このプロジェクトで「組織施策」をデザインしていく上で大事にしていくべきポイントにも気づくことができました。

それは章題にも見られるように「皆で「解釈」を開きあい、共に育む」ことです。自分は研究開発に関わるリサーチャーという役割のため、論理の狂いが生じないように精密に制度設計を進めていきました。むしろ論理に狂いがないことが最善であり、追及すべきことだと当時は思っていました。

しかし実際に「論理的かつ精密に設計」することを心掛けたとしても、組織施策を実際に導入していく中で、想定外のことがよく起こり、緻密かつ作り上げたはずの論理の前提を捉え直さなければならない場面も多くありました。一人で論理を組み上げたとしても、実践面で全く意図していなかったファクターが影響して綻びが明らかになるのです。

ただ、Questが全体会で全社公開され、実際にメンバーに使ってもらう中で、「私はQuestをこんな感じに使ったよ」「中身をなかなか埋められない状態なんだけど、こういう豊かな気持ちになったよ」「Questってきっとこういう風に解釈できるんじゃないかな」といった多様な「解釈」が寄せられました。

その一つ一つのコメントが自分自身が想定していない解釈ながらも「それも確かにいいじゃん」と思えてきました。そして気づいたら知識創造室の手を離れ、全社的に「皆で育んでいく」ものになっていました。

組織施策は論理的かつ精密に設計し、トップダウンに導入していくことも可能です。

しかし時としてそうした施策は「押し付けられた」という体験を与えかねません。その結果、実際に取り入れられた組織施策が誰からも見向きもされず、むしろ組織不信の温床となり、仕舞いには「そんなの前にあったけど、今はあるの?」と存在自体も忘れ去られてしまうことも考えられます。

では、組織施策を文化として定着させていくにはどうすべきか。今回のプロジェクトで学習したことは、まずは組織施策が皆から愛され、組織のDNAに取り入れられるということに最善を尽くすべきだということ。そのために全社の対話の渦を生み出し、解釈を加えながら「皆で育んでいく」フェーズを経ることが重要だということです。

自分はというと、最初は「Questは自分自身が100%作り上げなければならない」という囚われがありました。しかし今回プロジェクトを動かしていく中で、明らかに自分だけでは乗り越えられない課題に直面し、「Questをみんなで育みたい」という心境の変化が起きました。

そして「自分が責任を持ってデザインする」から「みんなと育む場をつくっていく」というマインドに変えていくことで、徐々に周囲のメンバーから様々な提案をいただいたり、想定外のQuestの解釈が次々と集まっていくことになりました。そのプロセスはとても楽しく、「皆で育んでいく」という新しい視座を獲得する機会になったとも思います。

またこの一連のプロジェクトは、私自身にとっての「MIMIGURIの新探究支援制度 Questを作成するプロセスの中で自分の価値をどのように生み出せるか?」というQuestだったんだろうなぁと振り返ることができます。とにかく楽しく、学びの多い新卒一年目でした。

Questに完成地点はありません。組織文化の中で絶えず「解釈」が加えられ、逐次アップデートが繰り返されます。そしてこれからも、生き物のように徐々に形を変えていくQuestの動向を見守っていきたいと考えています。

そしてQuestはMIMIGURIという個別的な組織環境に合わせた探究支援制度として設計したものであって、他の組織での外的妥当性の検討はまだ行えていません。

なので同様の思想や趣旨に基づいたキャリア支援や成長支援制度などを取り入れられている会社さまや、一緒にQuestの可能性について共に探究することに関心のある組織の皆さまとは、意見交換をする機会も今後は積極的に作っていきたいと考えています。少しだけ長い記事になりましたが、みなさまのお役に立てますと幸甚です。

参考文献

本記事の執筆のみならず、Questの制作時に参照した文献についても以下に記載しております。

Argyris, C.(1969)“Integrating The Individual and The Organization”, John Wiley & Son, 三隅二不二、黒川正流(訳)、『新しい管理社会の探求』、産業能率短期大学出版部

Argyris,C.(1970)“Personality and Organization”, New York: Harper, 伊吹山太郎, 中村実(訳)、『組織とパーソナリティー : システムと個人との葛藤』、日本能率協会

Ayatori(2022)「MIMIGURI 新 CCO 小澤美里のキャリアとこれから」https://mimiguri.co.jp/ayatori/podcast/vol15/

Ayatori(2022)「遊ぶ文化を醸成する・社内クラウドファンディング「PLAYFUL FUND」」https://mimiguri.co.jp/ayatori/podcast/vol12/

Cultibase(2021)「探究の戦略:ビジネスパーソンのキャリアを拡げる新しい学び方」https://www.cultibase.jp/videos/7980

Cultibase(2021b)「“遊べる路上”をつくれば、創造的な個人が動き出す。「逸脱」を許容するルールのデザインとは?」https://www.cultibase.jp/articles/8173

Cultibase(2020)「「両利きの経営(ambidexterity)」を推進する3つのアプローチ」https://www.cultibase.jp/articles/1143

designing(2021)「組織のプロたちは、あえて“組織の定石”を無視したーーMIMIGURI誕生の足跡」https://designing.jp/mimiguri-merger

Dewey, J. (1916) “Democracy and Education An Introduction to the Philosophy of Education”,Macmillan、松村安男(訳)(1975a)『民主主義と教育(上)』、岩波書店.

Dewey, J. (1916) “Democracy and Education An Introduction to the Philosophy of Education”,Macmillan、松村安男(訳)(1975b)『民主主義と教育(下)』,岩波書店.

Dewey, J. (1933) “How We Think”,Lexington:D.C.Heath And Company、植田清次(訳)(1951)『思考の方法』、春秋社.

Dewey, J. (1938)“Logic: The Theory of Inquiry” ,Newyork:Henly Holt And Company、河村望(訳)(2017)『行動の論理学-探求の理論』、人間の科学新社.

Dutton, J. E., Dukerich, J. M. (1991). “Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation”, Academy of Management Journal, 34(3), pp.517-554

Jung,C.G.(1995).“Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten”、松代洋一、渡辺学(訳)『自我と無意識』、レグルス文庫.

Kegan,R., Lahey,L,L.(2017) “Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization”, Harvard Business Review Press、池村千秋(訳)『なぜ人と組織は変わらないのか ハーバード流 自己変革の理論と実践』、英治出版

Maslow, A.(1987) “Motivation and personality”, Harpers、小口忠彦(監訳)『人間性の心理学 モチベーションとパーソナリティ』産業能率大学出版部

Maslow, A.(2001) “Maslow on Management”,Wiley、金井壽宏 (著)、大川修二 (監訳)『完全なる経営』日本経済新聞出版

McGregor,D.(1966)“The Human Side of Enterprise”, McGraw-Hill Book Co、高橋達男(訳)『企業の人間的側面』産業能率短期大学出版部

Mezirow,J.(2012)“Transformative Dimensions of Adult Learning”, Wiley、金澤睦、三輪建二(監訳)『おとなの学びと変容 : 変容的学習とは何か』、鳳書房

MIMIGURI(2023)「ヒトと組織に強い経営人材になるための『新時代の組織づくり』」https://mimiguri.co.jp/ayatori/webinar-ccm/

Rogers,C.R.(2005)“Client-Centered Therapy:Its Current Practice”,Implications,and Theory, Houghton Mifflin Company、保坂亨、 末武康弘、 諸富祥彦 (訳)『クライアント中心療法 (ロジャーズ主要著作集)』岩崎学術出版社

Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (1996) “The ambidextrous organization: Managing evolutionary and revolutionary change” California Management Review, 38, pp.1-23.

ミミクリデザイン(2019)「ミミクリデザイン全体会vol.1「 ビジョンメイキングワークショップ 」」https://note.com/mimicry/n/n896c4adc2ae0

安斎勇樹(2021)『問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術』、ディスカヴァー・トゥエンティワン

安斎勇樹(2023a)「相反する2つの「遊び」の両立が、組織の創造性を刺激する」https://note.com/yuki_anzai/n/nfa1e018dc1ab

安斎勇樹(2023b)「キャリアに偶発性を呼び込み、複数の専門性を獲得するには?冒険的なキャリアデザインを支える「戦略的トラベリング」の提案」https://note.com/yuki_anzai/n/n039ff0248424

安斎勇樹(2023c)「学び続ける組織文化をつくるために、MIMIGURIで実践している5つのこと」https://note.com/yuki_anzai/n/ncc420e09bd1c

安斎勇樹(2023d)「学習は「知識やスキルの獲得」だけではない。学習論研究からひもとく、多様な「学習観」」https://note.com/yuki_anzai/n/n02727d0cd591

押田一平(2023)「未来を『思い出す』ための対話」https://note.com/i_oshida/n/nc59dc9e06956

河合隼雄(1967)「ユング心理学入門」培風館

舘野泰一、安斎勇樹(2023)『パラドックス思考 ─ 矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』、ダイヤモンド社

橋本賢二「自律を求める社会の罠 ―キャリア形成の“Will, Can, Must”に縛られない方法」、研究所員の鳥瞰虫瞰、https://www.works-i.com/column/works04/detail063.html

スカーダマリア・マリーン, ベライター・カール, 大島純(2010)「知識創造実践のための「知識構築共同体」学習環境」、日本教育工学会論文誌、33巻3号、pp.197-208

杉浦美朗(2002)『デューイ教育学の再構築』,八千代出版.

伊達洋駆(2024)「欲求階層説は正しいのか:実証研究から見える課題」https://www.business-research-lab.com/240417/

坪谷邦生(2023)『図解 目標管理入門 マネジメントの原理原則を使いこなしたい人のための「理論と実践」100のツボ』ディスカヴァー・トゥエンティワン

豊田義博(2010)「就活に潜むリスク―「自分探し」が初期キャリアにもたらす影響―」研究紀要 Works Review、5巻4号、pp.1-14

中野明(2016)『マズロー心理学入門ー人間性心理学の源流を求めて』、アルテ

名和高司(2012)『学習優位の経営―日本企業はなぜ内部から変われるのか』、ダイヤモンド社

西村歩(2023)「民間企業の実践者による「実践研究」の個人・組織的意義」、実務教育学研究、2号、1-23

沼上幹(2003)『組織戦略の考え方―企業経営の健全性のために』、ちくま新書

瀧知惠美(2021a)「デザイン活動の省察がもつ可能性の探索#1-ポートフォリオ制作会の実践」https://note.com/takichi/n/nad663e21aa70

瀧知惠美(2021b)「デザイン活動の省察における体験作文の有用性 企業における体験作文を活用したポートフォリオ制作の実践」日本デザイン学会研究発表大会概要集、1D-04、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/68/0/68_44/_article/-char/ja/

平井有美(2020)『「物語り」のプロセスに関する臨床心理学的考察-話し手と聞き手の相互作用に着目して-』、仁愛大学附属心理臨床センター紀要、15巻、 p.47-56

広岡守穂(2012)『政治と自己実現』、中央大学出版部

広岡守穂(2013)『市民社会と自己実現』、中央大学出版部

藤井千春(2008)「ジョン・デューイの経験主義哲学における思考論 : 知性的な思考の構造的解明」早稲田大学教育学研究科博士論文乙第2185号

文部科学省(2023)「今、求められる力を高める 総合的な学習の時間の展開 中学校編」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/20220426-mxt_kouhou02-2.pdf

山城慶晃(2016)「組織アイデンティティを用いた研究方法論」赤門マネジメント・レビュー、15巻12号、p. 647-654

緩利誠、青木幸子(2022)「探究する学びづくりのプロセスで生じる困難や葛藤〜「舞台裏」に注目した探索的分析を通じて〜」昭和女子大学現代教育研究所紀要。第7号、p.39-48

注

こちらの原稿について自己実現理論を含めて制度設計時に意識していた観点に関する補足が必要であると事後的に判断し、修正・加筆しました(2024年7月)