そのトップは庶民感覚などアピールしないでヘリコプターで移動した。昔の金持ちは国を変えた。

タイトル画像:お金のイラスト

昔々、スキーというすべの若者が全てをつぎ込んでも飛び込んでいったレジャーがありました。

・車もスキーに行くため

・給料は最新の板を買うため

・金曜夜から土日の時間はスキーのため

・情報は全てスキー場でモテるため(幻想)

「私をスキーへ連れてって」という映画もこの現象に拍車をかけて、とにかくこの時期の若者の関心の全てがスキーに向けられていたのです(自分調べで言い過ぎ)。

そんな中、「正しい大富豪の地位の使い方」がありました。

堤さん、西武、プリンス、という冬の王国

スキー界隈で最高の体験は

・トヨタソアラかスバルの四駆で都内を出発

・MEIDI-YAでワインとつまみを買い

・金曜の夜に都内を出て

・プリンスホテル経営のスキー場に到着

・プリンスホテルに泊まり

・君の瞳に乾杯

です。これも自分調べ。でも、当時の若者の情報誌はだいたいこの内容。

このスキーブームを作ったと言っても過言でないのは当時西武グループのトップ、堤義明氏、だと思ってます。

王国の作り方は空から見れば分かる

財務体制やノウハウを武器にスノーリゾートを作る、というだけでは、他にもコンペはいます。

堤さんの作った西武系グループのすごいのは、「単体スキー場」を横につなげて巨大なエリアを作ること。

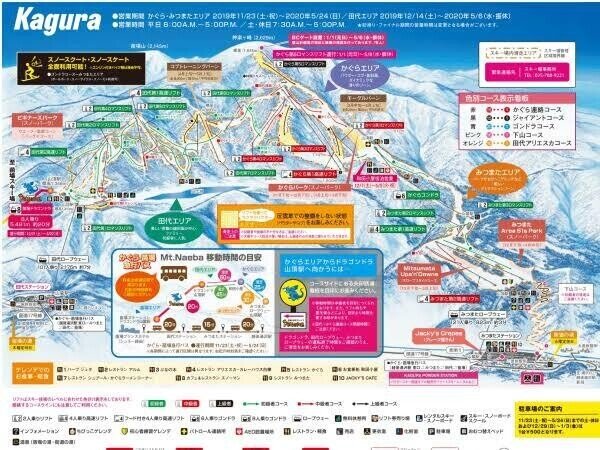

その方法で大々的なスノーリゾートに育ったのが苗場エリア。

画像:幾つものスキー場を横に連結した巨大スキーリゾートのマップ

一つ一つのスキー場を横に連結させて、巨大なエリアを作ったのですがその秘密はオーナーの行動にありました。

志賀高原エリアも同様。とてつもない広大なスキーリゾートです。

この苗場のマップは、スキー場に居る人には見えません。空から見るしかないのです。

忙しいエグゼクティブの移動方法

プリンスというブランドの総帥である堤氏の移動方法はヘリ。1番速く楽な方法。

そうすると、自分のスキー場を上から見ることになる。

すると、そことそこをつなげば、一つになるじゃないか、というのが良くわかる。逆に言えば、トップというものは庶民感覚がどうのこうの、現場が云々、などと地面を歩いていたりしたら、見えないのです。

そして、彼は次々とエリアを統合できたわけです。

オーナー型企業と多数決型企業

多くの大企業は、民主的な運営が行われます。元々は誰かの思いで作られた企業も、経営者が変わるにつれ、だんだん「普通の」企業になります。

つまり、一人の意思ではなく、民主的に決められた「総意」による経営。

維持するには良いかもしれませんが、基本的には「よくあること」が推進され「革新的なこと」が生まれにくくなります。

なぜなら、多数決の票を持つ多くは、意思の共通項以外で総意を作れないからです。

そして、代替わりを重ねた企業は、多くの株主も誕生し、「基本的に失敗ができない保守的な会社」になっていきます。

それが悪いと言いたいわけではなく、基本的に意思決定の人数が増えれば増えるほど、そうなるのが普通の経営力学。

現在のオーナー型企業の代表的なものは、バルミューダ。

このあたりは、記事にも書きました。

下のリンク:バルミューダに見る意思決定プロセスの自分記事

対して大企業。つまらないことばかりやってる、と嘆きたい流れですが。

創業から代表者が何代にも渡って変化してきてるなか、なぜかパナソニックは攻めてるなー、と思ってます。他にもこういう会社はある。

まだまだ日本の発想力とそれを実現する技術力、チーム力はあるように思います。

日本の地下鉄も超個人的な思いがスタート

世界に誇る日本の地下鉄。それこそ網の目のように都会の地下に張り巡らされ、23区であれば、どの駅を使っても最低15分あるけばどこかの路線のどこかの駅に着いてしまいそうです(自分感覚)。

この地下鉄。多くの人たちが関わって推進、という作られ方はしていません。最初の路線、銀座線誕生の話をTVでやってましたが、完璧に個人的な推進力がほぼ全てです。

下のリンク:地下鉄の父と言われる早川徳次のウィキペディア

単なる喧嘩両成敗で、政府が彼を経営から引きずり下ろしたエピソードは、政治と言う力の矮小な使い方の例として、教科書に載せたいレベル。

彼のようなある種の馬鹿力を持った経営者がいなければ、世の中は変わらない、という番組の結びには共感いたします(そのテレビ局が多数決型社会の典型みたいなことになってはいますが)。

馬鹿で行こう!

良い子が多い社会。きっと、何かの失敗は悪いこととして、それを避けるための最善策として一番愚かな選択がされるでしょう。

それは。

何もしないこと

絶対失敗しません。何もしないので。

人に聞けば聞くだけ、反対意見は出てきます。

色々な枠組みのひずみが見えてきた現代。こうやれば世の中変わる、という思いを持った人が、そのまま進む、というのが必要なんじゃないかな、と思います。

(ほぼ自分に言い聞かせてます)

いいなと思ったら応援しよう!