海洋リテラシーの原則②について調べる

UNESCOの「海洋リテラシー翻訳-第一版」のP22から始まる海洋リテラシー7原則のそれぞれを少し理解を深めています。次は原則②です。

原則2:海洋と海洋生物が地球の特徴を形成する。

例1:「エルトタの断崖」

資料では、フランスの「エルトタの断崖」を例にあげています。

どんな見た目の場所かと言うと下に写真でみれるように貼ってみました👇

上の原則2のイラストの地形はまんま「エルトタの断崖」ですね。

エルトタの断崖はエリア全体をとおして「ドーバー海峡の白亜の壁」などと呼ばれています。

この白亜の壁は、白亜紀に深海底に厚く堆積したコッコリス化石が陸上に露出したもので、コッコリスとは、円石藻(ハプト藻の仲間)は三畳紀に出現した海生の単細胞植物プランクトンの鱗片のことを言う。

単純な理解から始めると、エルトタの断崖は円石藻という生物の一部(コッコリス)が堆積してできている地形だということがわかります。

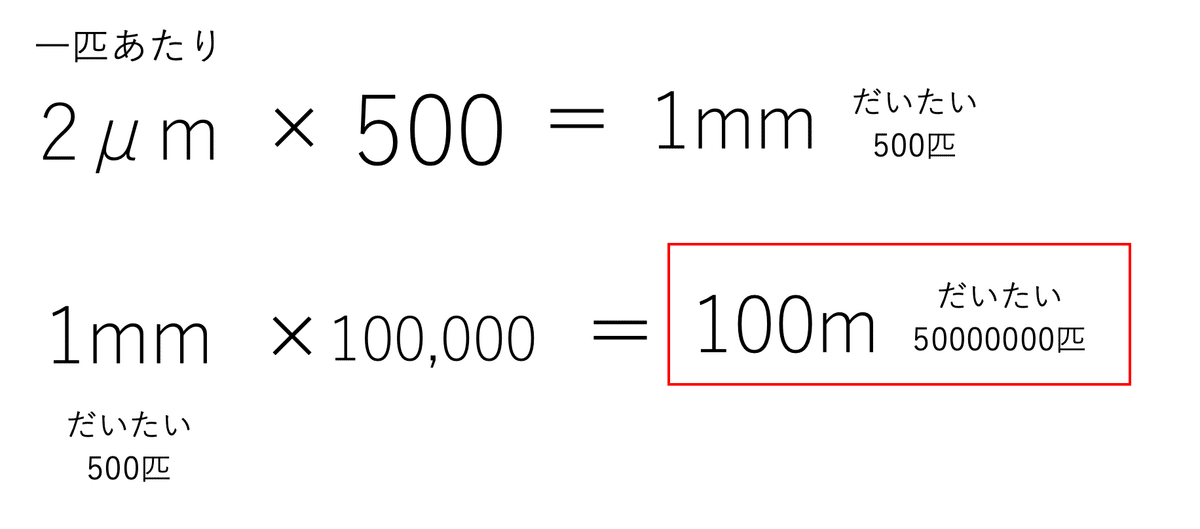

円石藻は2-50μm(1μmは1/1000mm)と、とっても小さいわけですが、その生物片の堆積が、エルトタの雄大な景色を作り出していると考えると、地球って壮大だなって思いますね。エルトタの断崖の高さはネットだとだいたい100mと書いてあります。

そうなると、どれくらいのコッコリス(円石藻)が堆積したのかを計算してみたくなりました。とんでもなくいい加減で乱暴な計算を行いました。

天文学的ともいえる数の円石藻が堆積して、この地形を作り出していることはわかります。

こちらの英語サイトによれば、フランスのエルトタではなくイギリスの同様な地形のドーバーについてですが、1年間で0.5mmしか堆積しなかったと書かれています。

10年かけても5mm,

1000年かけても50㎝

10,000年かけても5m

とんでもない年月をかけて海洋生物と海がエルトタの地形を作り上げていることがわかります。

例2:「ドロミーティ山脈」

本当に絵に描いたような景色の場所ですが、この山脈の頂上付近にも石灰岩があり、それはサンゴの化石であることを科学者らが調べています。

基本的な知識になりますが、造礁サンゴ(アクアリウムの世界ではハードコーラルといったりする)は硬い骨格を持っています。死んだ後は人間同様に肉はなくなりますが骨は残ります。

つまり、ドロミーティはサンゴの骨が積み上がり地形を形成している部分があるということですね。山の中にサンゴがあるというのはまた面白いです。

現在海であるサンゴ礁なども同様なサンゴの骨が蓄積されている場所ですが、おそらくユネスコが言いたいのは、

ということをいいたいのだとおもいます。時間スケールが壮大ですが私は納得感はありました。

海水位の上昇

これまで上げた二つの例は、海と海洋生物たちが長い時間をかけて作り上げた地形にフォーカスしています。しかし海が地球の特徴を形成するという部分で切り取ってみると、それ以外に海水位の上昇が考えられることを資料では指摘しています。

温暖化により、北と南にある氷が溶けることや、温暖化による海の熱膨張などの要因で水位が上がる現象といわれています。東大の研究者の方だと今(2024年)から100年後くらいに東京では20㎝程度上昇しても不思議ではないと予測されていました。

場所によっては荒川沿岸に水がやってきてしまう想定らしいです。

地球温暖化による話はあれこれいろんな人が見解を述べているので、その辺の是非は別の機会でいろいろ読んで記事でもかけたら面白そうです。

ただ少なくとも海水位が年間ではmm単位で上昇しているのは確かなようではあります。

地球温暖化が実際どうかというのはここでは置いといて、環境は常に一定ではなく、変化しているということを頭入れておければまずは一歩前進だと思います。

まず今生きている場所(地球)は、長い歴史をかけて海にも影響を受けながら形成された。ということをイメージできていれば原則②は十分そうです。