2-6-4 「凸」の書き順

書き順については「漢字の〈書き順〉は,いろいろな人たちが漢字を長い間使い続ける中で,「書きやすい」「覚えやすい」ように考え出されたものなのです」と言う。しかし,「書きやすい」「覚えやすい」を納得がいくように説明している文を見たことがない。

なぜ「右」「左」の「ナ」部分の書き順は違うのか?

「十」の書き順は→が先? ↓が先?

「田」の時も同じに考えていいの?

「万」「方」の書き順はなぜこうなっているの?

うんちくを語る文はたくさん見た。そもそも…と理由を語ってくれる文はたくさん見た。最近,知ったものに〈「右」と「左」で違うのは,草書で書いたときに区別するのが「ナ」部分の書き順でしか違いがないから〉がある。結局は達筆の人が自分の技量を見せるためにある。だから,「書きやすい」「覚えやすい」とは思えない。知れば知るほど書き順は無法地帯だと思ってしまう。

● 「凸」の書き順を考える

現在はデジタル機器,昔は紙と筆で書くのがあたりまえであるが,かん字が生まれた頃はまだ紙と筆はなかった。短冊状に切った竹に錐のような道具で書いた。左手に竹の短冊をもち,右手で書き込む。進む方向が制限される。自然と上から下,左から右に進む文字ができた。これがかん字の始まりである。それ以前にも文字はあった。亀の甲羅や動物の骨に書き込んだ甲骨文字や青銅器の表面に鋳込んだ金文がある。しかし,これらの文字は半ば公式の文字であり,その作成には注意が払われる。絵文字のような体系であったから,空に輝く太陽はやはり丸い形で書かれた。太陽だけでない,月や卵も丸いものは丸く書かれた。しかし,竹に書き込むとなると丸い形は書きにくい。すべて直線で書き表すようになった。これがかん字だ。

そのため,かん字の中には丸い形はない。丸い線もない。これは他の文字と比べて大きく異なる特徴だ。しかし,紙と筆が発明されてから丸い線が書きやすくなり,線の終末に丸い形が見られるようになった。

話をもとにもどす。

紙と筆を活用すれば,自由な線が引けるのだが,そもそものかん字はその道具の制限から〈左から右,上から下に向かった進む〉ものになった。これがかん字を書くときの大原則となる。

基本的に〈線が続いているときは続けて書く〉とする。それが自然な動きだからだ。

■ 書き始め

まず,どこから書き始めるのか?

書き順の原則は「左から右,上から下」だ。これから考えると,書き始めはもっとも左上の部分となる。左を優先すればA,上を優先すればBとなる。書き始めはAかBのどちらかとなる。

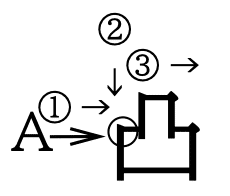

1 Aから始めると

1-1右回り

① 最初に→に進む。続けて書くなら上に進むことになる。これは原則「左から右,上から下」に反する。上には行けない。

② そのため,次は反対側から下に線を引いて①の線とつなげることになる。

③ 3画目は②の始めからスタートする。どこまで進めるか?

ア →

イ →↓

ウ →↓→

エ →↓→↓

オ →↓→↓←

カ →↓→↓←↑

オやカは←左方向や↑上に向かってしまうので,書き順の原則である「左から右,上から下」に反してしまう。

また,エも実はダメだ。なぜだろうか?

かん字を書く大原則が〈左から右,上から下に向かって進む〉だった。そのため,〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉という次の原則が生まれる。まるで数学の公理から次の定理が生まれるように,大原則から次の原則が生まれる。

エまで進むとかん字の左側よりも右側が先にできてしまう。そのため,エまで進めない。

よってウまで進める。アやイで止めるのは不自然な動作となる。

④ さて,4画目は? 右回りが止まったので,Aに戻って書き進めることになる。

するとどこまで進めるか?

ア ↓

イ ↓→

ウ →↓↑

ウは↑上方向に進むので,書き順の原則である「左から右,上から下」に反する。

だからイまで進める。アで止めるのは不自然な動作となる。

⑤ 5画目は上から下へ線を引けば,凸の完成となる。

1-2 左回り

① Aから左回りでどこまで進めるか?

これは↓ですぐ止めることになる。それ以上進むと〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉という原則に反するからだ。

② 2画目はAから→を書く。上には進めないのでここで止まる。

③ 左回りをしたいとは言え,①に書いた↓の先へはまだ進めない。進むと〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉という原則に反するからだ。

よって,次は,②で書いた→の最終地点に向かって上から↓を引く線になる。

しかし,これでは全体として下から上へ向かっている。〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉という原則に反することになる。だから,左回りでは考えられない。

よって,Aから書き始めると

となる。

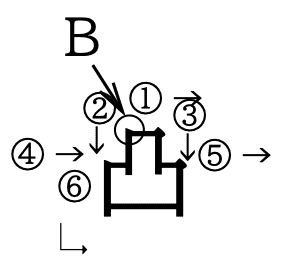

2 Bから始める

2-1 右回り

① 最初に→に進む。しかし,それ以上進めると,〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉と言う原則に反してしまう。そのため,曲がり角で止まることになる。

② 進めないので,次はBから↓に進む。←左に進めないので,曲がり角で止まることになる。

③ 右回りを意識しているので,①の終わりから下へ進める。しかし,続けて→右へは進めない。進むと〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉と言う原則に反してしまう。

④ ③の先へ進めないので,②の先につなげるように→の線を引く。

⑤ ③の先から→右と進める。しかし,続けて↓下へは引けない。引くと〈左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉と言う原則に反してしまう。

⑥ ④と同じ場所から書き始める。これは曲がり角をすぎて,↳と引ける。

⑦ 最後は⑤の先から↓を引けば,凸の完成となる。

2-2 左回り

① Bから↓と進む。←には進めないので,曲がり角で止まる。

② 左回りを進めるので,①の先に向けて→を書く。

③ 左回りとは言え,②の始めから↓を引くと全体として右から左へ進めてしまう。これは原則に反する。そのため,次はBから書き始めることになる。Bから㇍を書く。それ以上進めると左より先に右ができてはいけない。上より先に下ができてはいけない〉と言う原則に反してしまうので,曲がり角で止める。

④ ③の続きはできないので,左回りを進める。②の始めから↳と進む。

⑤ ③の先から↓を引いて,凸の完成。

Bを書き始めとすると

の2通りが考えられることになる。この中では画数の少ない

が合理的と言えよう。

結局,凸の書き順としては

の2通りが考えられる。1画目2画目の順が入れ替わるだけで3画目以降は同じである。

上の画像はnoteから「良青ふたたび書道」さんの記事で知りました。おもしろい情報をありがとうございます。