インサイドキックと股関節の痛み〜「内転筋」とグロインペイン症候群〜

鼠径部周囲の疼痛(Groin Pain:GP:グロインペイン)で質的疾患がない症状を鼠径部痛症候群(Groin Pain Syndrome:GPS:グロインペイン症候群)と記されている。

「股関節周辺に明らかな器質的疾患がなく、体幹~下肢の可動性・安定性・協調性の問題を生じた結果、骨盤周辺の機能不全に陥り、運動時に鼠径部周辺にさまざまな痛みを起こす症候群」

仁賀定雄

サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、ホッケー、陸上長距離、野球、バスケットボールなどのスポーツで好発すると報告されている。

UEFA(Union of Europian Football Associations)が2001~2007年までの約6年間プロサッカー選手を対象に行った傷害調査の報告では、628件(傷害全体の12-16%)のGPが発生し、そのうちの399件(64%)が内転筋に関連するものであった。

Werner.J

特にサッカーではプロ、アマチュア限らず相当の人数がこの股関節の痛みを経験している。

仁賀らの報告(2006)によると、鼠径部痛を発症した成人のスポーツ選手約70%がサッカー競技行っていたもので、ラグビー8%、長距離6%、野球4%などと確認されている。

groin pain を生じた選手は、groin pain を生じる前に何らかの原因で機能不全を起こし、機能不全の状態でプレーを続けることによって痛みや器質的疾患を生じる。

仁賀定雄

サッカーで試合中に最も多く使用され、熟練するほど多くなり、勝利に繋がるキックである「インサイドキック」。

重要性と内容に関しては下記記事を参考にしてください。

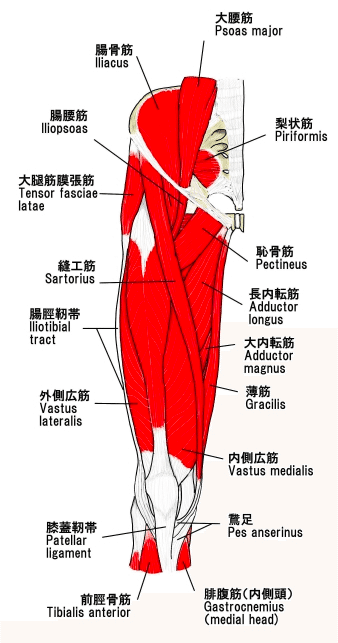

このインサイドキックのキーとなる「内転筋」と呼ばれる大腿部内側に広く大きくついている筋肉で、内転筋筋群と呼ばれいくつかの筋肉で構成されている。

・大内転筋

・小内転筋

・長内転筋

・短内転筋

・恥骨筋

・薄筋

内転筋群

インサイドキック

股関節の痛み(グロインペイン症候群)

この3つが重要でさらに関係性があるという報告が多数見られる。

・groin pain 既往歴者のように、長内転筋の筋活動が終盤の局面で高値を示す場合、長内転筋の過活動が誘因される可能性が高く、groin pain発生および再発のリスクに繋がることが考えられる

・control群はキック動作の当初に大きな長内転筋の活動を有していたが、ball impactに向けては、その活動が低下し、むしろ力を抜くようなイメージでキック動作を行なっていたと推察された

*control群:groin painの既往が見られない群

Sho.T Ryuji.K Shunta K Yasuaki.Saho Norikazu.H Toru.F

サッカーのキック動作と筋活動解析を行ない、長内転筋の筋活動が蹴り脚をテイクバックさせた際に最も高く、この際にgroin pain発生のリスクが増大する可能性が高いと推察している。

Charnock

GP 既往歴群とコントロール群のインサイドキック動作を比較した。

その結果、GP 既往歴群はコントロール群と比較して、Ball impact 時に股関節内転動作を速めてキック動作を行っていた。

高橋将 川本竜史 加藤駿太 広瀬統一 福林徹

力強いインサイドキックの科学的な要点として、キック前半に大きな運動エネルギーを発生させ、このエネルギーを脚の効率的な運動連鎖で末端へと流しつつ、インパクト面を形成するという運動戦略が重要であると述べられている。

川本竜史

股関節内転筋群の筋肉の硬さが股関節の痛み(グロインペイン症候群)に繋がっている可能性が非常に高い!

実際に痛みを抱えるサッカー選手、昔痛かったけど今は時々痛みが出るサッカー選手など股関節症状に悩んでいる選手はこの部分が硬く・太く・筋張っている『筋拘縮』がひどくなっている筋肉の状態です。

【筋拘縮(筋肉が硬く縮こまり血管が圧迫されることで起きる血流障害)】

「筋肉を触って確認すること」がとても重要になるので、ご自身でぜひ触って確認して見てください!

わからない場合は専門家に頼ることも必要です。

触れる際のポイントは下記記事を参考にしてください!

股関節の可動域を確認するという方法もあります。

すでに痛みが出ている方は、痛みで可動域範囲が狭くなっている現状があると思いますのでわかりやすいと思います。

問題は普段は痛みがないのに疲れてきたり、ボールを蹴りすぎた後に症状が出る、長時間試合に出場して走る距離が伸びた時に痛みが出てくる…

そんな方には股関節周囲の可動域に大きな変化が見られない場合もあります。

ですがある股関節の動きの組み合わせの動きに制限がある傾向がある報告があります。

・Backswing局面 ~ Leg-cocking局面における蹴り脚股関節の外転可動域が小さかった。

・股関節最大伸展時にGP既往歴群の股関節外転角度が,コントロール群よりも有意に小さかった。

・静的な可動域に差がなかったものの、キック動作中の可動域には違いが認められた。

・Back-swing 期におけるGP既往歴群の股関節外転角変位が、コントロール群よりも小さい傾向にあったことが考えられる。

・GP既往歴群はコン トロール群と比べて蹴り足をテイクバックする際、股関節を大きく動かせなかった。

高橋将 川本竜史 加藤駿太 広瀬統一 福林徹

見るべき股関節可動域は…

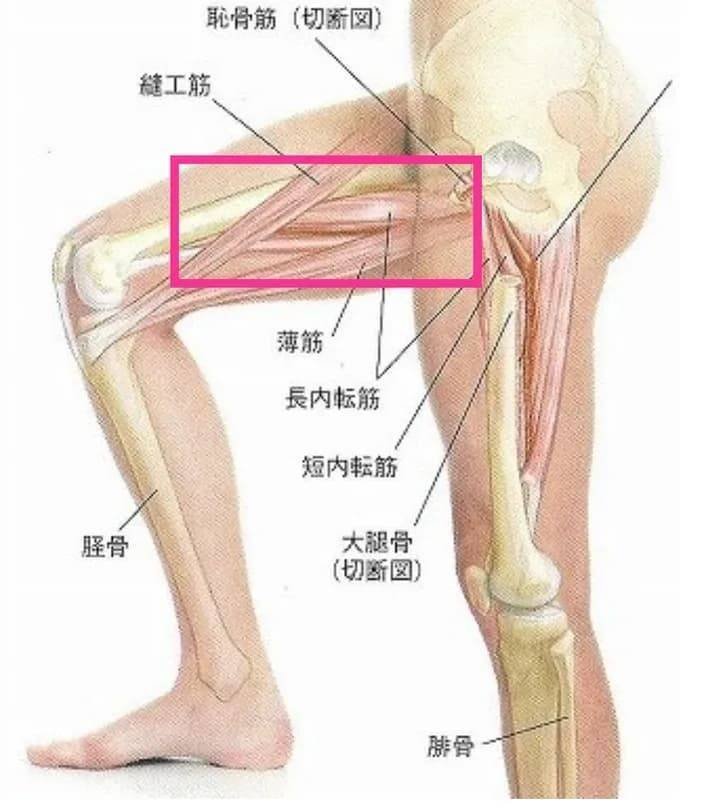

『蹴り足側股関節伸展位での外転角度』

この運動の十分な可動域の確保は、股関節内転筋群の1つである長内転筋の活動に関与する可能性がある。

Back swingのMax Hip Extension時に長内転筋の筋活動が高値を示し、ball impact時には活動は低下することで滑らかなキック動作を行う。

groin pain 既往歴者は十分な股関節の可動域(股関節伸展位での外転)が確保されず、インサイドキック動作の終盤まで長内転筋の過活動が誘因される可能性が高く、groin pain発生および再発のリスクに繋がる可能性が考えられる。

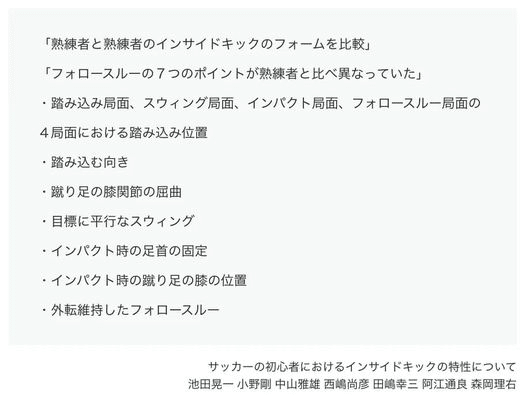

可動域のみでなくインサイドキック動作に着目してみるポイントもあります。

「鼠径部に負担をかけないキックフォー ムの要素」

①キックしている時の体幹の軸が安定していること

②軸足の外転筋力が十分であること

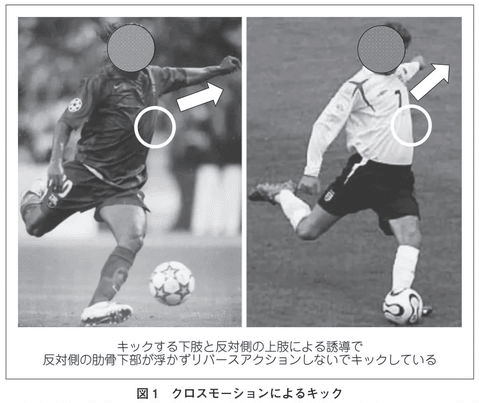

③スイングする下肢と上肢が同期してcross motionを行なうこと

④骨盤が垂直・水平回旋すること

⑤両側の肩甲帯を結んだ水平軸と骨盤の水平軸が互いに協調して逆方向へ回旋すること

仁賀定雄 池田浩夫 張禎浩 望月智之 吉村英哉 坂口裕輔 岩澤大輔

インサイドキックの熟練者と未熟者のフォーム比較では、踏み込みや足首、股関節などの下肢を中心の項目が多いのに対して、「鼠径部に負担をかけないキックフォー ムの要素」では骨盤から上の上半身の影響も含まれているのが重要な要素だと思われます。

その中で特筆すべき…

『Cross Motion』 と呼ばれる体の動き

インサイドキックは試合中のプレーとしては短い距離のパスで使用されることが多く、キック動作としては脚だけ股関節だけの動きで行ってしまう傾向が高い。

キック頻度が一番多いというのもあるが、目的によってもフォームが縮こまってしまい『Cross Motion』による効率的なキックができなくなり股関節への負荷が高くなる可能性がある。

・キック動作で最初に動き出すのはキックする足と反対側の上肢

・一流サッカー選手達は皆キックする足と反対側の上肢を大きく外転・伸展する動作で身体の動きをリードしてキックしている

仁賀定雄

反対側の上肢が先に動作をリードすることで、効果的に肋骨含めた胸郭の動きが効果的に行われ、横隔膜などの腹部から腰部の重要な筋群(多裂筋、腹横筋、内腹斜筋の一部・骨盤底筋群)が機能的に働く。

それにより、骨盤の機能的な動きを産み出すことで股関節が効率良く動くことができる。

この腹部、腰部、骨盤の機能的な働きはリバースアクション(逆作用)と呼ばれる体の仕組みに関わる。

一般(未熟練者、groin pain 発症者、groin pain 既往歴者)的には身体の重い部分(体幹)を固定して軽い部分(下肢)を動作する方向に力が伝達させるが…

トップアスリート(熟練者)は逆に軽い部分(下肢)が固定されて重い部分(体幹)を動作する方向に力が伝達させるような体の使い方をしている。

上述した長内転筋の筋活動における理想状態である

「Back swingのMax Hip Extension時に長内転筋の筋活動が高値を示し、ball impact時には活動は低下することで滑らかなキック動作」

これもリバースアクションの応用によって発揮される可能性が高い。

さらに上半身(肩関節と肩甲骨を含めた肩甲帯)とシュートの関係では…

『サッカーにおけるキックと対側の肩甲帯機能の関係』

— 仁🌲 NIKI Kohei @MTR Lab™️ / MTR Lab™️ Madrid🇪🇸 (@ninnikinene) August 2, 2022

赤谷直紀

・シュートスピードが速い選手で股関節伸展筋力が大きくない場合は肩の関節可動域が良い

・肩の関節可動域が悪い選手はシュートスピードが遅くなりがちで股関節伸展筋力も強くはたらかない

🇧🇪デ・ブライネ選手

肩・股関節共に最上級🌲 pic.twitter.com/jZ04ckNNcH

・シュートスピードが速い選手で股関節伸展筋力が大きくない場合は肩の関節可動域が良い

・肩の関節可動域が悪い選手はシュートスピードが遅くなりがちで股関節伸展筋力も強くはたらかない

赤谷直紀

どちらも最上級のレベルの體と身体操作を兼ね備えているデ・ブライネ選手の強力なキックにも合点がいく。

キック動作を見る時はボールのインパクトだけでなく、上半身も含めた全体の動きを見て確認してほしい。

第12節の対FC東京戦で貴重な1点を生んだ #サガン鳥栖 44番 堀米勇輝選手のFK。1年半前のジェフ千葉時代の同じポイントからのFKと比較。

— MTR Method Lab™️【公式】 (@MTRLab) May 23, 2022

以前に比べパワーで擦り上げなくてもあの美しい軌道が描けるようになったのはなぜか?

プロ、アマ問わずサッカーをプレーするほとんどの選手が筋拘縮の

1/3

⇩ pic.twitter.com/1Hc2vLvHwc

まだまだ「進化」できる選手!