木の温かみと幾何学模様が織りなす美-神奈川県箱根の寄木細工

お正月の国民的イベントである、箱根駅伝の往路優勝トロフィーにも用いられる寄木細工。

その模様は一見、塗料を用いて描かれたようにも見えますが、実は色の異なる木々を寄せ合わせてできているんです。

複雑で色彩豊かな模様を樹木により表現する寄木細工とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

~今日の伝統工芸~

神奈川県箱根町の【寄木細工】

【寄木細工とは】

寄木細工とは、型に入れて切った樹木を寄せ合わせることで模様を生み出す木工芸品で、200年以上の歴史を持つ。

伝統的な模様は約50種類存在し、代表的なモノに「六角麻の葉」、「陰桝(かげます)」、「菱万字(ひしまんじ)」などがある。

こちらにて画像をご覧になれます。

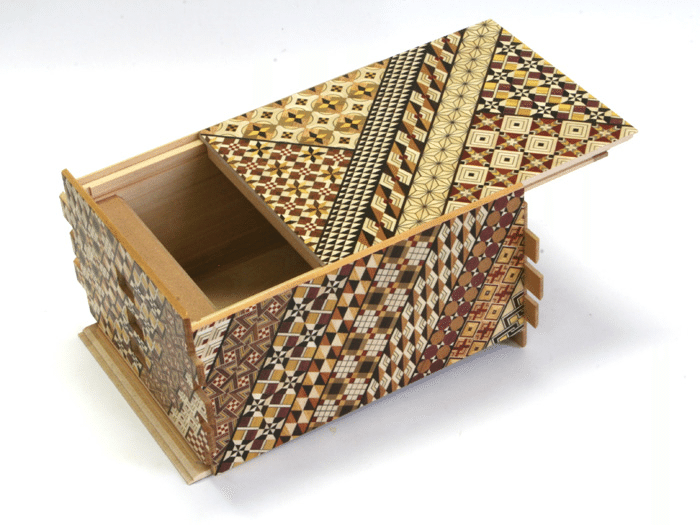

寄木細工で有名なものとして、秘密箱があります。板を手順通りにスライドすることで箱が開くのですが、寄木細工の多種多様な模様により板の境界線がわかりづらく、大人でも手こずります。

仕掛けとなる板のスライドは凹凸をつけることででき、それもすべて手作りであるため、職人の遊び心が垣間見える作品ともいえる。

参照:秘密箱72回+1仕掛け 小寄木 | 秘密箱 | 寄木細工専門店 箱根丸山物産

【技術】

50種以上もの樹木が素材となり、材料は基礎材と呼ばれる。

基礎材を型に入れて切ったものを部材と呼び、色の異なる部材をボンドなどの接着剤で組み合わせ紐で締める。

これをいくつかにカットし、寄せてできる大きなブロックを「種板」と呼ぶ。

参照:小粋な伝統工芸【寄木細工】を徹底解剖!東京都内の購入スポットも

寄木細工には、「種板」を専用の大きな鉋(かんな)で削り、一ミリ以下のシート状にしたものを小箱などに貼りつける「ヅクばり」と、「種板」をそのまま加工して品物を形作る「ムクづくり」がある。

箱根駅伝の往路トロフィーは「ムクづくり」。

連続した模様が特徴となる寄木細工において、部材の組み合わせや寄せの時点で生じる少しのずれが、仕上がりに致命的な影響を与える。

部材作りや寄せる角度が重要になるのはもちろんのこと、職人によっては木目の流れまで意識することもある。

【歴史】

寄木細工は17世紀半ば、静岡浅間神社建立のため全国から集められた職人の手によって誕生したとされており、その技術は200年にわたって静岡県で発達した。

江戸時代末期、石川仁兵衛(いしかわにへい)(1790~1850)が箱根の宿場町である畑宿(はたじゅく)に寄木細工を持ち帰り、そこに育つ豊富な種類の樹木を用いた「箱根寄木細工」が誕生。

当時、旅人の憩いの場として賑わいを見せていた箱根の土産ものとして、大変な人気を博した。

【寄木細工の現在】

長い歴史を持つ寄木細工ですが、シンプルな模様を繰り返したモダンなデザインはぐい吞みやコースターなどで今でももてはやされています。

特に外国人観光客からの人気が高く、旅人の土産としての魅力は今も変わらないようです。

従事者数:50名

組合に所属している工房数:14工房、35名

伝統工芸士:7名

2020年4月時点