行きそびれていた街を歩く

歌舞伎町で忘年会をすることに。

せっかくなので、あちこち寄り道していこうと考えました。

今回は、行きそびれていた街を歩く二泊三日の旅です。

【常磐線で南下】

【水戸を歩く】

江戸期には度々歴史を賑わせた水戸。

南下のルート上にあり、初めて下車しました。

ペリリューの征服は、ひどい苦戦の物語りである。(中略)

日本軍をペリリューから一掃することはいっこうにはかどらず、実に次の年の二月まで高価な作戦を続けなければならなかった。

【谷根千(やねせん)を歩く】

翌日は、谷中・根津・千駄木の下町エリアを歩く。

学生時代に行きそびれていた東大の「三四郎池」が目的地です。

【本郷を歩く】

ふと眼を上げると、左手の岡の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、池の向う側が高い崖の木立で、その後が派手な赤煉瓦のゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、凡ての向うから横に光を透してくる。女はこの夕日に向いて立っていた。(中略)

二人の女は三四郎の前を通り過ぎる。若い方が今まで嗅いでいた白い花を三四郎の前へ落としていった。

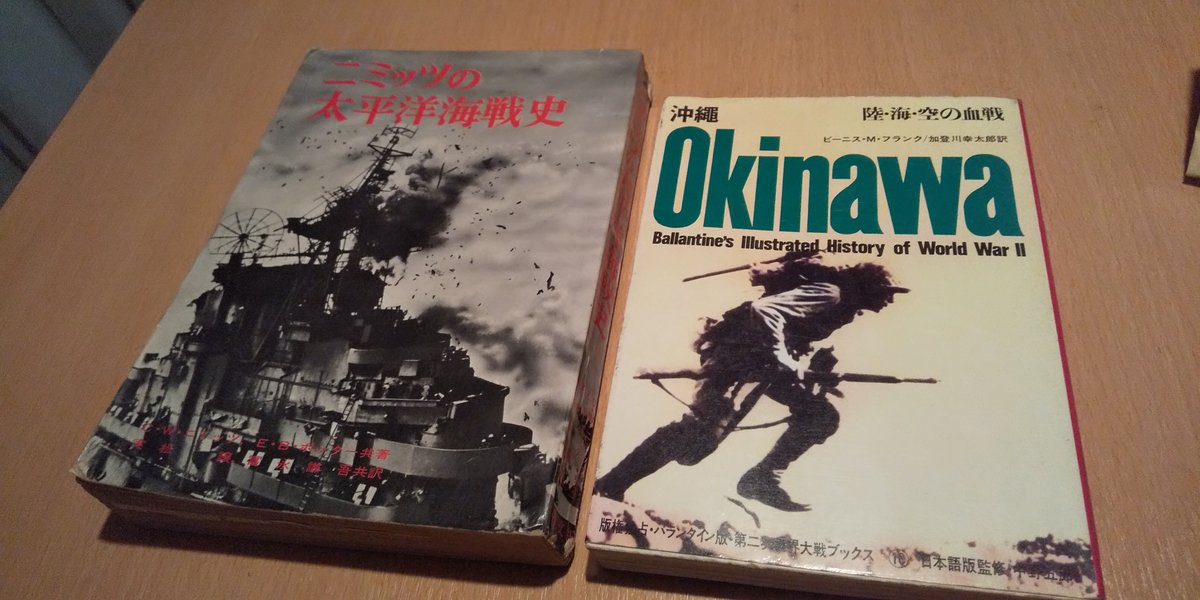

【神保町を歩く】

【歌舞伎町】

【館林へ】

東北地方はとっくに冬ですが、関東はまだ秋でした。

年々秋を好きになりつつある私にとって、再び秋を体感できたのはとても嬉しいことです。

来年あらためて「日本列島 秋の旅」を計画したいと思います。

【追伸】

今回うまかったもの。

ではまた…。