ネクイノはバーチャルオフィスを導入しました!リモートワークで「立ち話ができる?!」

こんにちは、コミュニケーション戦略部 人事チームの野村です。

日本全国にメンバーが在住し、リモートで業務を行うネクイノでは、2022年2月よりバーチャルオフィスoVice(オヴィス)を導入いたしました👏

その導入・運営に関わっている野村と森田で、導入の背景や効果などを赤裸々にお話ししていきます!よろしくお願いします!

コミュニケーション戦略部 人事チーム

大阪生まれ、東京育ちのコミュニケーション屋

👇 経歴👇

2015年にキヤノンマーケティングジャパンに新卒入社し、映像業界からキャリアをスタート。

その後ミクシィに転職し、人事/組織開発と出会う。2021年2月にネクイノに入社。

事業成功と所属するメンバーの幸せを両立する組織のコミュニケーション創りに奮闘しています!

コミュニケーション戦略部人事チーム

大阪生まれ、大阪育ちのデザイナー

👇 経歴👇

イベント会社で空間デザインを担当し、ブースデザインや3Dパースの立ち上げなどを経験。その後、リフォーム会社にて受付兼デザイナーとして活動。看板デザインやチラシ、社内報などのデザインを担当しながら受付業務をこなす。その後、体調を崩し休職。一息ついた後フリーランスとして独立。2019年から株式会社ネクイノにジョイン。サービスデザインのクリエイティブ管理を担当し、その後コーポレートデザインを担当。Twitterに生息しています 🕊

oViceってなに?

野村:oViceは「となりで話しているような、バーチャル空間を。」というコンセプトのもと、株式会社oViceが提供するバーチャルオフィスツールです。メンバー1人1人がアバターになり、近づけば声が聞こえ、遠ざかれば声が聞こえなくなるというシンプルな構造です。会議室や掲示板を設定する機能も豊富で、オンラインでありながら同じ空間で働くことを可能にするツールです。

森田:背景はjpegで自由に変更でき、様々なオフィスレイアウトを簡単に設定することができます。背景を変えることでリラックスできる空間になったり、ビシッと仕事ができる空間になったりするので、おもしろい空間設計だなと感じています。

リモートワーク中で業務ごとにコミュニケーションが分断されているという課題を感じていた

野村:きっかけは開発部門の執行役員である松永からのSlackでした.。

野村:オンラインのコミュニケーションづくりをしていく上で、バーチャルオフィスには以前から強い興味があったのですが、コスト面と機能面でなかなかいいツールが無いな…と感じていました。(なぜかoViceのことは知らなかった…😢)

ネクイノでは、SlackやZoom、Googlemeetでコミュニケーションを取っていましたが、組織全体のコミュニケーションが見えにくく、業務ごとにコミュニケーションが分断されているという課題感も持っていました。

松永からの提案をもらい調べてみると、このツールは良さそうだと直感的に感じた私はすぐに上長に相談し、トライアルの申し込みを行いました。コストが安かったこともあり、意思決定はスムーズでした。

森田:あの時の野村さんは、1人でめっちゃワクワクしてましたよね🤣

野村:うん、めっちゃワクワクしてましたね(笑)

トライアル期間に見えてきたoViceの効果

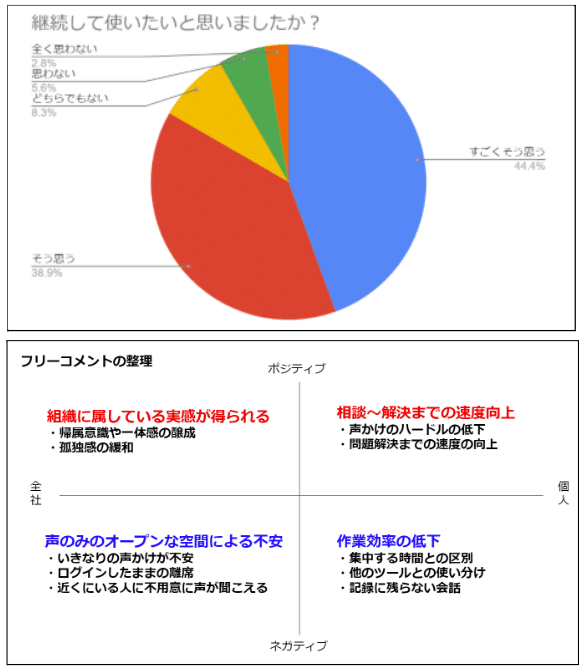

野村:1週間のトライアル期間では、組織全体の63%のメンバーが利用してくれ、終了後に行ったアンケートではこんな結果が出てきました。

野村:相談から解決までの速度が上がることや、作業効率が低下するなどの声は出てくるだろうという仮説はあったものの、組織に属している一体感を感じるという意見が多数寄せられたことには驚きました。

・事業成長に貢献できるコミュニケーションがoViceでつくれるか

・ネガティブな要素を解消できるか

アンケートの結果をもとに、どうすれば上記の2点が達成できるかを考えながら、本導入に向けた方針を決めていきました。

導入にあたり設けた最低限のルール

野村:様々な議論の後、以下のような本導入の方針を定め、導入に踏み切りました。運営にあたりたくさんのルールを決めると使い勝手が悪くなるだろうとも考え、最低限のルールを決めて運用を開始します。

▼テーマ

「部内でふらっと立ち話が出来る環境」

▼目的

メンバーが自発的にoViceに滞在し、部内メンバーとコミュニケーションがとれる状態を創る

▼契約内容

・最大500名が入れるスペース

▼オフィスに込めた想い

・同じ空間に全メンバーが入れるようにしたい

・部署ごとに席を設け、気軽に相談できる環境にする

・フリースペースで部署を跨いだコミュニケーションを起こす

▼3つのスペース

1. 各部スペース:部内メンバーはいつでも声かけてOK

2. オープンスペース・リラックススペース:いつでも声かけてOK

3. 集中スペース:いきなりの声掛けNG。まずはoViceのチャットで確認(メンション飛ばす)

▼他ツールとの使い分け

Slackを使う時:

・文字で残しておくべき内容の共有をする場合

・ファイルの共有をする場合

Zoomやmeetを使う時:

・大人数でoViceを利用するとPCの負荷が重い場合

・社外の方とMTGをする場合

・会議を録画したい場合

野村:上記のルールで運用を開始してから約2か月。現在は毎日40名〜50名のメンバーがバーチャルオフィスに入室し、日々コミュニケーションを取っています。

ネクイノらしいオフィス空間をつくる

森田:オフィスのデザインは、主に私が担当しています。導入初期はoViceから提供されているオフィスレイアウトを導入しており(画像1枚目)、その空間をベースに、どう「ネクイノらしいオフィス空間」にするかに頭を悩ませました。

3枚目は4月限定の桜のオフィス🌸

森田:野村さんからはたくさんの要望をもらいました(笑)

・オフィスの入り口がほしい

・会社のロゴやサービスのロゴを入れたい

・ランチ会とか勉強会が出来るスペースがほしい

・全員が集まれるスペースがほしい

・各部署のメンバーそれぞれに自分の居場所を作ってあげたい

・リラックスエリアもほしい、BGM流したい

・焚き火がほしい(完全に個人的な趣味です…笑)

・季節感を感じられる場所もほしい

・オフィスに中庭があってもいいかも

・3Dでイケてる可愛いオフィスがいい(無茶ぶりです…笑)

森田:メンバーからいただいたご要望を含め、さまざまな視点からのご意見を踏まえて、全て叶えるためにどうしていくのがベストかを考えました。またネクイノらしいオフィスにするために、何を残し、何を取り入れるのかを相談しながら進めていきました。

その後oViceから、いくつかのレイアウト素材を提供いただき、その素材を組み合わせることにより今のオフィスの原型を作っています。

野村:やりたいことを全部かなえてくれて本当にありがとう!(笑)

森田:結構大変でした(笑) リモートワークでも季節を感じながら仕事ができるといいよね!という話をしていて、3月の終わりから4月にかけて、オフィス全体を桜で彩りました。今後も季節に応じて、オフィスのデザインを変え、楽しみながらコミュニケーションが取れる環境を作っていきたいと思っています!

野村:桜で彩ったオフィスは、ありがたいことにtwitterでoViceの方にお褒めの言葉をいただきましたね!

本家よりセンスあるかも😂🌸

— KAE ONAMI | BizDev@oVice (@kaenami) March 29, 2022

めちゃめちゃ素敵な大人なオフィスをご紹介いただいています!!!!

本家はカラフルなポップなお花見でお迎えします🐰

弊社にも是非遊びに来てくださいねー!https://t.co/JkPN7lXbWO https://t.co/a7mIJgNlex

野村:これまでZOOMで実施していた全社会も、3月からはoViceで行っています。みんなでインタラクティブなコミュニケーションが出来るのは一体感があっていいですね。また全社会をoViceで開催することでメンバーが「oViceに慣れる」ということも一つの目的としています。

oViceを導入してよかったと思うこと

野村:もともと感じていた「リモートワーク中で業務ごとにコミュニケーションが分断されている」という課題感については、oViceの導入によって一定解消されていると感じています。

まだまだ定量的なデータ分析はこれからなので、あくまでメンバーからの声をもとにした定性的なデータのまとめになるのですが、3つのポイントにし絞って良かった点をまとめてみました。

1. 話しかけるハードルが下がった

野村:リアルなオフィスでは周りを見渡せば、メンバーの顔が見え、声が聞こえ、晴れやかな顔をしているとか、浮かない顔をしているとか、そんな非言語情報を認知するところからコミュニケーションがはじまっています。

一方でSlackやZOOMなどは、相手の状態が見えないままにコミュニケーションがスタートします。そんな状態から相手に話しかけるには一定の勇気が必要になると考えています。

(発言に勇気が必要な組織状態がそもそも良くないんだ!仕事なんだからコミュニケーションに勇気とか言っている場合ではない!という見方も、もちろんもあるのですが、どんな人であれ多少の勇気は必要になってしまうよね…という意図でお伝えさせてください。)

oViceでは、顔や雰囲気こそ見えないものの、作業中かMTG中か、いま話かけてもいい状態かなど、相手の状況が直感的にわかりやすくなりました。オンラインでありながら、相手の状況を知ることができ、話しかけるハードルを下げる効果があると感じています。

2. 目的からはじまらないコミュニケーションが生まれた

野村:2つ目は、目的からはじまらないコミュニケーションが生まれたことです。ZOOMでの会議は、目的を持って集まりますし、Slackのチャンネルもそれぞれの業務内容に特化したチャンネルでのやり取りを基本とし、主に計画的なコミュニケーションが行われます。

しかしoViceではリアルオフィスと同様に、全員が同じ空間に存在しています。「たまたまそこにいた」から、「すれ違った」からなど、目的からはじまらないラフなコミュニケーションの中で1人1人が繋がることができます。そんなラフなコミュニケーションで、お互いを知っている状態を創れることで思わぬシナジーを生んだりと、事業創造においても良いことだと考えています。

3. 社内でのコミュニケーションが見えるようになった

野村:そして3点目は、社内でのコミュニケーションが見えるようになった点です。これはSlackでは非常に難しいことでした。もちろんテキストでのコミュニケーションがオープンに展開されることはありますが、誰と誰が1on1をしているかまで見ることは出来ません。

oVice上では誰と誰が話しているかが全て可視化されます。オープンスペースにいれば、その会話にいきなり入ることも可能です。

通常のオフィスでは自分の周辺のコミュニケーションは見えやすいですが、oViceではフロア全体が見渡せるので、その点は通常のオフィスよりもコミュニケーションが見えやすいとも言えるかもしれません。

森田:先日は取締役の渡部が、バリューの1つであるGetWildになぞらえて、TM NETWORKさんの「GetWild」をoVice上で視聴しており、そこにぞくぞくと人が集まっていましたね(笑)

部署を超えて気軽にコミュニケーション取れるのがいいですよね。

さいごに)運用してみて感じるoViceの課題感

野村:最後に導入してみて感じる課題感をお伝えできればと思います。

一番大きいのは、oViceの導入によりコミュニケーションツールが増えてしまったことです。コミュニケーションツールを複数運用するとやはり人が分散されますから、コミュニケーションの密度を上げにくくなってしまいます。

ネクイノでは毎日40~50名のメンバーが入室してくれてはいますが、全メンバーが毎日必ず使っている状態にはなっていません。

最終的にはZoomやMeetの利用を無くし、oViceとSlackでの組織のコミュニケーションを設計できると良いなと考えていますが、そこに至るまでには、まだサービスにも課題も感じています。

・社員がoViceを使いこなせるように丁寧なオンボーディングが必要

・画面録画や背景の設定等、他のビデオツールに当たり前にある機能が無い

・画面共有時の画質が荒く見づらい時がある

・会議室の予約がGoogleカレンダーと連動しておらず、MTG設定時に会議室を予約できない

・100名規模でのビデオオンをすると通信が安定しない

・スマホからバーチャルオフィスへの入室の使い勝手が悪い ※2022年4月18日時点で感じている課題感です

森田:とはいえoViceはすごいスピードで改善していますよね。

野村:はい。ユーザーの声を吸い上げ、実装するまでの速度がとても速いサービスですので、近い将来にはZoomやGoogle meetを使わずに、oViceとSlackに絞ったコミュニケーションが出来るかもしれませんね。

機能向上にとても期待しています!

とはいえ、運用でカバーできる課題もあると考えていますので、多くのメンバーがoViceを有効活用できるように、これからもブラッシュアップしていきます。

oVice以外でも、リモートワークでのより良いコミュニケーションのあり方を模索し続けていきますので、今後もnoteで発信していきたいと思います!

引き続きよろしくお願いします。

▽採用情報はこちら