生理が軽い私は、重い人のつらさを想像できていなかった【#生理の話ってしにくい】

突然ですが、みなさんは「生理」について、周りの人たちと話したことがありますか?

からだが女性の人であれば、誰もがなんだかんだと振り回されている。なのに、なぜかとーっても話しにくい。

もっとオープンに話せたらいいんじゃないか?

というわけで、NHK職員が「#生理の話ってしにくい」というテーマで、自分にとっての生理や、それぞれの職場で感じていることなどについて記事を公開していきます。

今回は、報道カメラマンの早川さん。

生理の話って、しにくい…?

ーーーーーーーーーーー

私はいま、49歳。NHKで報道カメラマンとして働いています。

この数年、頭痛が出てきたり、生理の日数や経血量が変化したりしてきて、「そろそろ更年期?」というような不調を感じています。

一方で若いころは生理の不調はほとんどなく、仕事への影響もありませんでした。

さらに、“男性社会”に入って働くには、既存の環境に自分を合わせることが当然だと思っていたので…

「生理の痛みは当たり前」「我慢して働く」という職場の環境を変えるという発想を持っていませんでした。

しかし、去年春、そんなこれまでの自分を省みる機会がありました。

「“生理”って言いにくいよね」をそのままにしてきたツケが、後輩に…

ある日、後輩の若い女性カメラマンから「生理のつらさを我慢している。上司に言うと大切な仕事を任せてもらえなくなるかもしれないから…」という悩みを打ち明けられました。

いちばん最初に「申し訳ない!」と強く思いました。

10年ほど前にも、後輩から「生理のつらい日に、長時間の張り番(取材で警察署や裁判所などの前で、重さ約8キロのカメラを持って、撮影対象者を数時間待ち続ける仕事)はきついのですが、男性上司に何と言ったらいいでしょうか?」と相談された事がありました。

その時には、「生理って言いにくいよね。『きょうは貧血気味なんです…』と言ってみるのはどう?」と返事をしました。

女性には生理があることを声にするのをみずから避けていたのです。その時には「女性カメラマンには生理がある」ということを表明するという発想がなかったのです。

生理を無いことにしていたような気がします。この課題をそのままにしてきた結果、今でも同じような悩みを若い人たちに持たせてしまっている。

変えてこなかった私自身の責任を感じました。

そこで、どんな対策が打てるのかを調べようと「働く女性と生理」をテーマに取材をはじめました。

かくいう私も…なんだかんだと不調を放置していました

上述のとおり、もともと生理によるつらさや仕事への影響に悩まされた経験はほぼなかった私ですが、1年前の生理の最中、これまでに経験したことがないほど多くの経血が出たことがあったのです。

その日は外で取材と撮影の仕事をしていました。

2枚持っていた大型の夜用ナプキンを使い果たし、普通サイズのナプキンしかなくなって「漏れるかもしれない…」と心配しながら取材を続けていました。

たびたびトイレに行ってナプキンを取り替えるタイミングを確認していましたが、すべてのナプキンを使い果たしてしまったあとはトイレに寄ることなく、仕事を終えたら帰宅しました。

自宅に着いてみるとズボンのお尻のところが経血でべたべたになっていました。幸い黒いズボンだったので目立たず周囲に気づかれることはなかったと思います(思いたい)が、自分でも経血量の多さに驚きました。

それから半年ほどたった10月下旬、今度は生理の出血が4週間ずっと続く状態になりました。

そんななか、都内の大病院の産婦人科でカメラマンとして「コロナ禍の産後うつ」の企画の撮影を担当することに。取材先の助産師さんや看護師さんと雑談する機会を持ちました。

▼ちなみに、そのときの記事です▼

自分の不安な症状を話すと、みんなから「病院に行って!」と言われました。自分でも「そりゃそうだな」と思うのですが…それでも病院には行きませんでした。

理由は5つ。

①産婦人科に受診するには予約が必要な場合が多く、正直面倒くさい

②待ち時間を考えると半日は空けなければならず、仕事や家庭のスケジュール調整が必要

③家の近所には産婦人科病院がないため電車に乗って行かなければならない

④行き慣れていないため、どの病院が良いのか事前に調べる必要がある

⑤子どもがいるため、休みが取れるならば子どもと過ごしたいという思いもある

…というわけで、あれやこれやで病院に行くことは私にとって優先順位の低いことだったのです。

「それ、子宮体がんかもよ!」の言葉でようやく病院へ

病院に行かないまま年が明け、本格的に「働く女性と生理」をテーマに取材をはじめました。

「日本子宮内膜症啓発会議(JECIE)」を訪問したときのことです。JECIEの事務局長からひととおりの活動内容を教えていただいた後、雑談する中で現在不安に思っている体の変化を話しました。

当然ここでも「絶対に病院に行って!」と言われました。「そのうちに…」となま返事をしていると事務局長から「病院に行くことは宿題だからね!」と約束をさせられました。

それでも相変わらず私は病院には行かずにいたのです。出血量が多かったり、期間が異常に長い回があったりしても、痛みも無いし、過ぎてしまえば次第に心配な気持ちが薄れ「まあ更年期なんだろうな」と勝手に分析をしていました。

しかし事務局長に電話をする度に「病院に行った?」「宿題はやった?」と聞かれ、さらに「その症状は子宮体がんかもよ!」と強い言葉で言われたため、ようやく春先に婦人科を受診しました。

問診に加え、内診と子宮がん検査やホルモン数値の測定などをし、その結果は「がんなどの異常は無し」でした。

しかし「子宮内にこぶがあり、これは大きくならないだろうが要観察」と診断されました。

医師からは「ホルモンの数値が20代の人の半分くらいになっていて、更年期の入り口に立っているような感じ。これまでの不調は更年期に関するものと考えられる。今後だんだんと体調変化が来ることもあるし、突然がくんと不調に陥ることもあり、それは人によってさまざま。あなたがどちらなのか現段階では分からない」という説明を受けました。

大きな病気ではないと知り、ひとまずほっとしました。

また医師は「更年期による体調不良は、症状が出る前から漢方を飲んで変化を緩やかにすることも出来るし、治療が必要な場合はホルモン療法というのがあります」と教えてくれました。

早速、病院の帰り道に薬局に寄って、先生が紹介してくれた漢方薬を買い求めました。

自分の現在のホルモン数値や体の状態を知り、この数年で更年期障害が表れるかもしれないという心構えが出来た事と、かかりつけの産婦人科を作れたことは大きな安心につながりました。

産婦人科に行きづらいのは、私だけじゃなかった

取材を続けてみると、“産婦人科に行きづらい”のは私だけでなく、ほかの企業で働く女性社員の多くが感じていることでした。

行きづらい理由は時間が取れないというのに加え、若い人にとっては「産婦人科で何をされるのか分からなくて怖い」とか「男性医師に内診されるのには抵抗がある」、「妊娠したんじゃないかと見られるのが嫌」という気持ちがあるとのことでした。

しかし取材した産婦人科医師は「不調を感じるならば、きちんと産婦人科を受診してほしい。放置しておくと子宮内膜症や子宮筋腫などの病気につながることがあるし、不妊につながることもある」と言います。

「これはみんなに知ってほしい!」と思い、継続して取材。

社員の生理のケアに本格的に乗り出した企業の取り組みについて、ニュース番組で紹介しました。

▼WEB記事はこちら▼

女性同士でも理解できない、このつらさ

今回取材した大手エステサロンでは、社員約3500人のうち9割以上は女性。

女性社員の多い企業ならば、対策が打ちやすいのではないかと思われるかもしれませんが、逆に、女性が多い職場だからこそ「生理の不調は当たり前」として我慢を強いる傾向があったように見えました。

本社の対策チームの会議を取材した時に、参加していた女性社員が、サロン内のかつての環境を聞かせてくれました。

対策チーム女性社員

「私がサロンの店長をしていたとき『生理痛で休みたい』と(サロンで働く社員から)電話がかかってきても『1回来れない?』と言ってしまった。本人的には『痛みが強すぎて薬を飲んでも吐いちゃう。頭痛が辛くて本当に動けない。貧血で倒れそう』という状態。あとあとから聞くとそうなんですけど、その時は『でも耐えて!私も頑張ってるし他の子も耐えて頑張ってるよ』と言ってしまった」

正直この話には驚きましたが、これは私にも「あるある」な事でした。自分の生理が“軽い”ため生理の“重い”人のつらさを想像できず、聞いてあげようとしてきませんでした。

また取材では若い社員が「生理痛で休んだ次の日、出勤した時に、ほかの社員から『大変だったね』と声をかけられ、分かってくれる人がいることを知りうれしかった」と話しているのも聞きました。

私が中学生だったころ、友達が生理痛で吐いたり腰が痛かったりして、学校を休むほどだったのに「そんなことあるんだ」くらいにしか思わず、いたわりの気持ちを持たなかったことを思い出しました。

この企業では課題の1つとして「女性でもつらさを理解できない」という点をあげ、女性同士で生理の不調について話し合う機会を作っています。

話し合いを継続的に持つことで、互いが体調を思いやり、いい空気感が生まれているように見えました。

職場の男性が生理のことを理解できないのが課題であるのはわかっていたのですが、女性同士でも自分が体験したことの無い症状やつらさはなかなか理解できず、それを変えるには勉強会など何らかの対策が必要となると感じました。

この企業では3年間対策を打ち続け、さらに理解を浸透させるための手だてを考えています。

私が「これだけやっていれば十分なのでは?」と問うと、本社の対策チームのリーダーは「まだまだ課題だらけ」とし、

「『研修はやっている。制度はある』という企業が多いのでは。しかし結果として何も変えられていなかったら、何もやっていないのと同じです。本当に変わるところまで持っていきたい」と話していました。

この企業の本気度を感じたのと同時に、NHKでも導入できそうな対策はすぐに参考にしたいと思いました。

我慢しながら働く環境 変えたいと思います

若い時には、男性社会で働くには女性の問題を持ち込むのは“マナー違反”という感覚すら持っていた私ですが、今回の取材で専門家の話を聞き、それはそもそもの“理にかなっていない”と気づかされました。

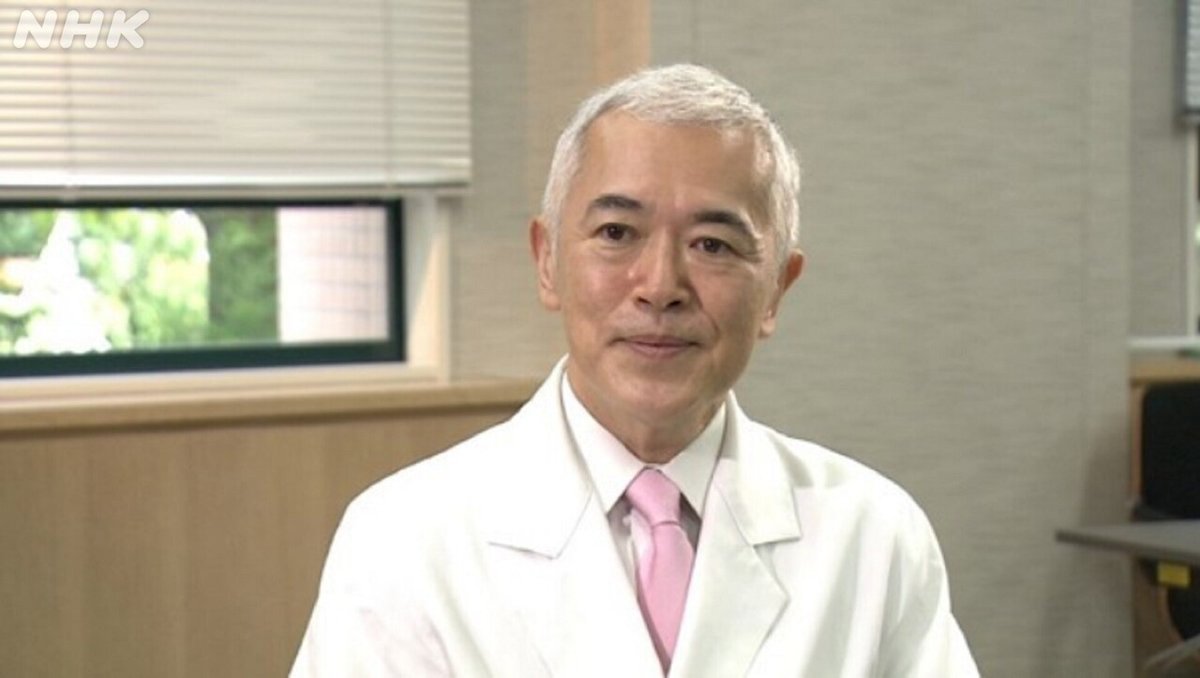

聖路加国際病院 女性総合診療部 部長 百枝幹雄医師

「男女平等とは言いますけれど、身体的・生理的なものに関しては当然男女の違いはあり、明らかにその点で男性に対し(女性は)ハンディキャップになっています。このハンディはきちんと対応する事で解消でき、女性はもっと活躍できるようになります」

この言葉に私ははっとしました。

私は、これまで作り上げられた男性に適した職場環境を変えるのではなく、私がそこに合わせるのが当然と考えていたことに気づかされました。

ただ漠然と「何か無理をしているなぁ」とは感じていましたが…。

同僚のなかにも、重要な仕事を任されるようになってくる30歳前後に、妊娠・出産を希望しながら「仕事から排除されてしまうのではないか」と不安に感じる人も多くいますし、40~50歳代で管理職など責任を伴う立場に登用された人が、更年期と思われる体調不良を我慢して、長時間働いているのを見てきました。

これまで生理の不調は無いものとして働いてきましたが、生理の不調にきちんと向き合える社会を目指さないといけないと思いました。

女性の社会進出が進む中、企業や組織が女性の身体のケアに気づき、職場環境を変える努力をするのは当然の流れになっていくでしょう。

その具体策として、百枝医師は、職域検診(定期健康診断)の中に生理に関する質問項目を入れることを提案しています。

「『痛みはどのくらいか?』『量は多くないか?』という項目があるだけで『やっぱりこれは問題なんだ』と気付いていただけるはずです」

これは今すぐにでも取り入れて欲しいと思いました。

年に1、2度の問診ですぐに改善するものではないかもしれませんが、定期的に女性が自分の生理の状態を意識する機会を持つことができるし、男性にも、生理は健康のバロメーターであることに気づいてもらえるのではないでしょうか。

ただ、簡単に実現できるわけでもないようです。

問診票の導入は紙一枚の変更で済みそうに見えるのですが、百枝医師によると…

①産業医は内科医であることが多いため、生理の問題の重大さの認知度が低く、問診票に生理の質問を入れることへの理解を得るのが課題

②問診票で問題を見つけた場合、婦人科医につなげる仕組み作りが必要

とのこと。この問題を推進するには、経済産業省や厚生労働省といった行政が後押しすることも重要であると話していました。

最近では、産婦人科医によるオンライン診療のシステムや、問診票作りから専門医の指導までをパッケージにして販売する動きも出てきているので、外部の機能を使い手軽に導入する手段はありそうです。

早速NHKに持ち帰り、総務を担当している同僚に問診票の導入について提案をし、部内では上司に管理職層への勉強会の開催を持ちかけました。

前向きにとらえてもらい、実現に向けて私も動き出したところです。

生理に配慮した働き方を求めると、どうしても「女性だけ配慮が必要なのは不公平」と思われる方もいるかもしれません。

しかし決して仕事の内容を楽にして欲しいと言っているのではなく、女性の身体や個々の体調にもう少し寄り添った職場環境や働き方を、そろそろ本気で考えていきましょうと言いたいのです。

そのために私に出来ることをこれからも考えていきたいです。

報道カメラマン・早川きよ

ーーーーーーーーーーー

NHKでは11月、ジェンダーに関する番組を集中して放送していきます!

▼放送予定はこちら▼

▼ジェンダーに関する記事はこちら▼

▼最新のニュースはこちら▼

▼ハートネットTVでもコメント募集中▼