サグラダ・ファミリア主任彫刻家・外尾悦郎さんのドキュメンタリーを撮るために決めた たった一つのこと

「必ず、あとを引き継ぐ者が現れ、より壮麗に命を吹き込んでくれる」

スペインの建築家で、世界遺産サグラダ・ファミリアなどで知られるガウディが残した言葉だ。

時代を超え、世代を超え、ひとりの日本人が、挑戦を続けている。

「ガウディとサグラダ・ファミリア」に心奪われたあの日

サグラダ・ファミリアを初めて見たのは私が21歳の時だった。

沢木耕太郎氏の名著「深夜特急」に憧れ、バックパックひとつでヨーロッパに放浪の旅に出たのは1990年の春のこと。

工事現場などのアルバイトで貯めた金で、往復の航空券と鉄道のユーレイルパスを購入し、大学の春休みに3週間の旅に出た。

ドイツから深夜走る国際特急で南下し、オーストリア、イタリア、空路でギリシャ、エジプト、トルコ、再びイタリアからスペインに向かった。

旅の3分の1は夜行列車と夜行バスでの車中泊で、時間と旅費を節約し、あとはバックパッカーたちが集まる1泊数百円のドミトリー(相部屋に10台ぐらいベッドが置かれている宿泊施設)を利用した。

車内では、バックパックの盗難を警戒して自転車のチェーンロックで荷台をつなぎ、パスポートとわずかな現金はスニーカーの中敷きの下と腹巻き状のベルトに分けて、肌身離さず持ち歩いていた。

子どもの頃に夢中になった「世界七不思議」で古代遺跡に憧れ、ギリシャのパルテノン神殿やローマのフォロ・ロマーノ、エジプトの三大ピラミッド、トルコのアヤソファ大聖堂、エフェスのローマ遺跡やカッパドキア岩窟群、ルーブル美術館などを目の当たりにした感動は格別だった。

スペインに向かったのは、マドリードのプラド美術館にあるピカソのゲルニカが目的だった。

せっかくだから、バルセロナのピカソ美術館とミロ美術館は見ておこうと思って途中下車したが、ガウディは、ほとんど知らなかった。

当時のバックパッカーの必需品「地球の歩き方」に載っていたので訪ねたのが、ガウディとサグラダ・ファミリアとの初めての出会いだった。

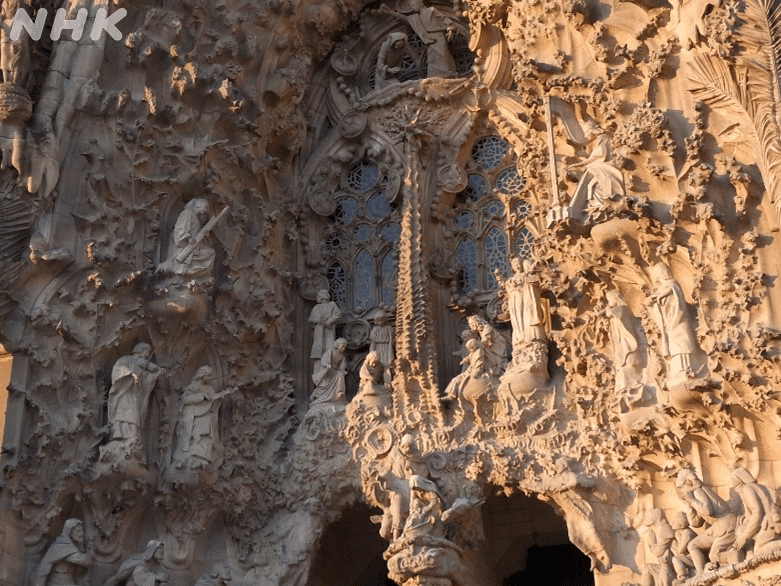

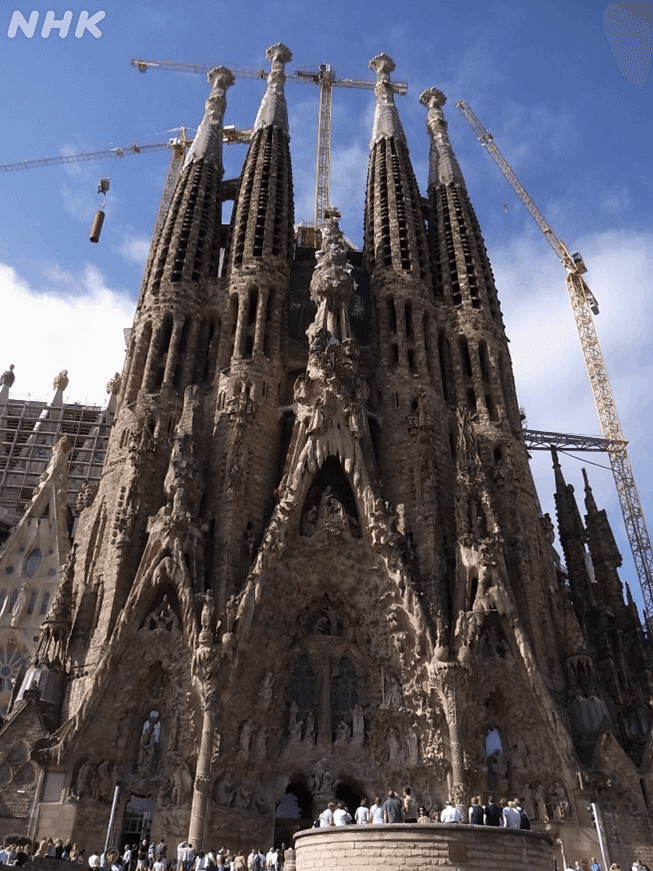

35年前のサグラダ・ファミリア周辺は、今ほど世界的な観光地ではなかった。

石材が無造作に積まれ、職人が行き交い、砂ぼこりでスニーカーが真っ白になるような工事現場の様だった。

地下鉄の階段から地上へ出ると、目の前に表現しがたい奇怪な建造物がそびえたっていた。

人が設計したものとは思えなかった。

まるで自分の意志で成長している“生き物”のようだった。

結局、その日は夕暮れまで、サグラダ・ファミリアを眺めていた。

心を奪われるとは、こういう感覚なのかもしれない。

その後、自分がNHKのディレクターとなり、ガウディとサグラダ・ファミリア、そして彫刻家・外尾悦郎さんに出会い、15年以上も記録し続けるとは夢にも思わなかった。

出会いは“出待ち”から

1992年、バルセロナオリンピックが開催されたことで、ガウディとサグラダ・ファミリアは一気に注目を集め、世界的な大観光地へと変貌していった。

そして、サグラダ・ファミリアの彫刻家・外尾悦郎さんは、某コーヒーメーカーのCM「違いが分かる人」シリーズで紹介されて一躍有名になった。

日本に帰国したときの外尾さんは講演会や大学の講師として招かれ、「外尾先生」と呼ばれ近づきがたいオーラを放っていた。

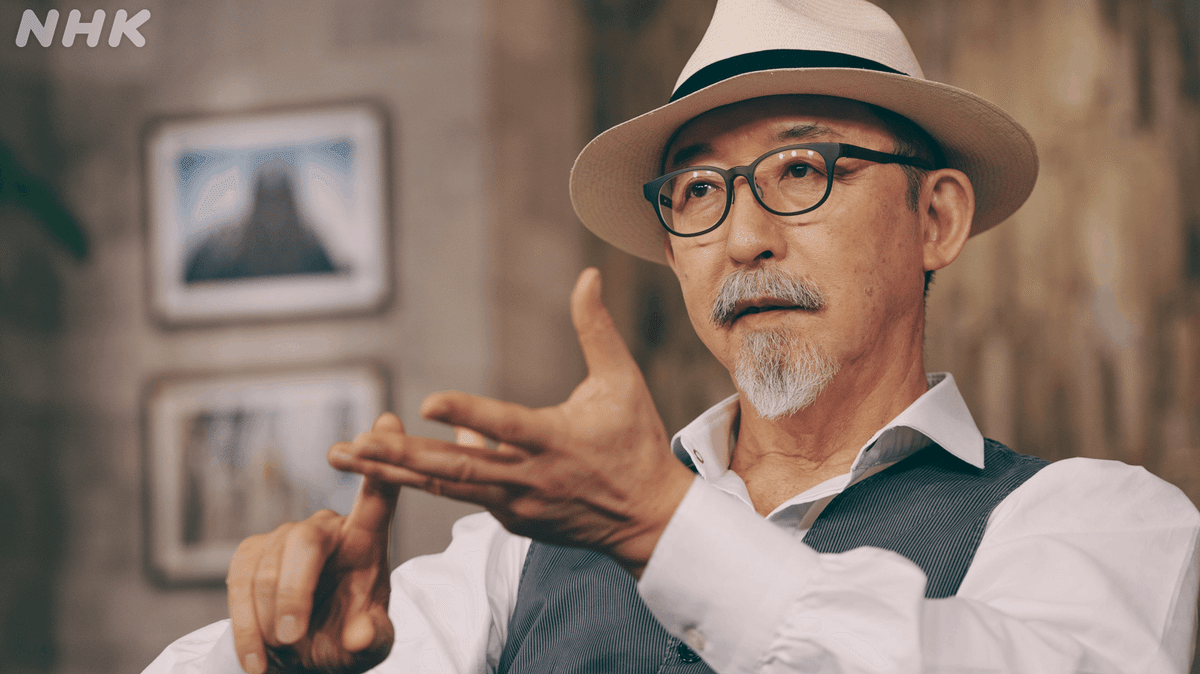

外尾さんを伝える映像と写真の多くは、トレードマークの帽子にダンディなスーツ姿だった。

そのころ私は、外尾さんは何人もの助手や弟子たちを抱える工房の親方かプロデューサー的な存在で、粉塵にまみれて石を彫ったりはしないのだと思っていた(彫っていても、最後の仕上げぐらい)。

しかし、初めて外尾さんと会ったとき、それは大きな間違いだったと実感した。

それは2006年、私は当時、入局14年目のディレクターで、東京から福岡局に異動して間もない頃だったと思う。

偶然、外尾さんが帰国して故郷の福岡市で講演会を開くことを知り、聴講後にずうずうしくも楽屋近くで“出待ち”して、初めて挨拶した時のことだった。

握手した瞬間、その手のひらの分厚さ、びっくりするほどの柔らかさに衝撃を受けた。

外尾さんは、「無駄な力が入らない打ち方ができるようになるとマメが出来ないんですよ。つい最近ですけどね。そうなったのは」と語った。

そのときから私は、外尾さんがどんな人生を歩んできたのか、人生を賭けて何を創ろうとしているのか知りたくてたまらなくなった。

しかし、実際にバルセロナの外尾さん会いに行けるまでには、さらに5年の交渉が必要だった。

バルセロナに押しかけてしまえば何とかなるはず

外尾さんの「美学」は、結果が全て。

それまでの苦労や悩みといった内幕を人前にさらすことを恥と考え、弱みを見せず、頑丈な鎧を着ている人だった。

だから、これまで生身のサグラダ・ファミリア彫刻家・外尾悦郎のドキュメンタリーはなかったのだ。

当時、私は外尾さんの“生きざま”を何も知らず、メールを送り続け、そのたびに取材を断られ続けていた。

それは、5年ほど経ったある日のことだった。

外尾さんからの返信メールに、「ガウディの『植物の芽』の彫刻に取りかかった」という情報が書かれていたのだ。

この機会を逃せば二度とチャンスはない!

私はすぐさま外尾さんが独占密着の取材に応じてくれると上司に報告し、「彫刻家・外尾悦郎 天才ガウディに挑む」というようなタイトルのドキュメンタリー番組の企画を提出し、カメラマン・上泉さん、音声マンの小関さんと3人でクルーを組み、念願のバルセロナへ向かった。

実はこのとき、撮影の可否については、外尾さんに確認していなかった。

尋ねれば「NO」に違いないと感じ、怖くて聞けなかったのだ。

バルセロナに押しかけてしまえば何とかなるはず。撮れなければ、ディレクターとして次の仕事はないと思っていた。

「本当に来ちゃったの?」とサグラダ・ファミリアの中にある外尾さんの工房を訪ねた私たち3人を、外尾さんはあきれた顔をしながらも、スペイン流だと言ってショットグラスを取り出し、マヨルカ島産の強烈なジン(酒)で歓迎してくれた。

そして、「仕事場とプライベートは、一切撮らせないよ」と、力強く言い放った。

つまり、ドキュメンタリーとしてどうしても撮りたい場面は、全部お断り、ということだった。

覚悟はしていたものの、初日からビシッと釘を刺された私たちは、途方に暮れるしかなかった。

事実上の取材拒否に、私以上に上泉カメラマンと小関音声マンは驚いたと思うが、その晩から、外尾さんの信頼をどう勝ち得るか、悩み抜く日々が始まった。

できることは、サグラダ・ファミリアの外観や外尾さんの作品の数々、バルセロナの街の雑感をロケハンすることだけ。

あとはカメラ機材を置いて、工房の片隅で外尾さんと弟子たちの仕事を、邪魔にならないよう眺めることだった。

作戦とは言えないが、ランチについて行くこと、流れが良ければ、晩ご飯に誘うことで距離を縮めることに必死だった。

撮影期間は、密着ドキュメタリーということで破格の1か月をもらっていたが、その半分の2週間が、何も撮れずに過ぎていった。

「いつだって、試されてきた」崖っぷちの人生

「ジグザグな道、横道にそれてばかりの人生だと思っていた。しかし、いま振り返ってみると、実はまっすぐな道を歩いていたんだと気づいた。」

外尾さんは26歳のとき臨時教員を辞め、美術大学で学んだ彫刻の腕試しをしたくて、バックパックひとつでヨーロッパに放浪の旅に出た。

ドイツ、フランス、最後にバルセロナに辿り着き、ガウディに魅せられてこの街に留まることを決めたと言う。

私たちがバルセロナに押しかけてしばらくして、外尾さんが、若かりし頃よく通っていたという立ち飲みのバル(安い居酒屋)に連れて行ってくれた。小イワシの素揚げと、真っ赤なよく熟れたトマトにタマネギとオリーブのサラダ、この二品とワインしかメニューがないが、地元の人でいつも賑わっている。

そこで、想像もしなかった外尾さんの“闘いの人生”に触れることができた。

外尾さんは当時58歳。スペインに渡って、33年の月日が流れていた。

ガウディが設計し、未完のまま今も建設が続くサグラダ・ファミリア教会。ガウディは、33歳でこの教会の主任建築家となり、壮大な夢を描き、生涯をかけ建設に打ち込んだ。しかし貧しいカトリック信者からの寄付が財源だったため、ゆっくりとしか建設は進まず、一部しか作り上げることはできなかった。

ガウディの書いた設計図や模型は、ほとんど残されていない。

しかし、その夢は時代を超えて引き継がれてきた。

そのひとりが、日本からやってきた外尾青年だ。

サグラダ・ファミリアの象徴である「生誕のファサード(正面)」を飾る「15体」の天使像は、外尾さんの作品として世界中に知られている。

しかし、外国人である外尾さんが、スペインの至宝であるサグラダ・ファミリアの彫刻家で居続けることは、並大抵のことではなかったのだ。

外尾さんは、「ここで彫刻を彫れるのは最後のチャンスかもしれない」と、毎回、覚悟を決めて、一つ一つ、渾身の力を振り絞って作品を生み出してきたと言う。

実は、外尾さんは、サグラダ・ファミリアの職員ではない。

一回一回、契約で仕事をする請負の彫刻家だ。

教会を納得させる作品が作れなければ、いつでも契約解除されるリスクを背負っている。

「33年間、いつだって仕事がなくなる可能性はあったわけです。

僕は固定の契約をしているわけでもなんでもないわけで、月々、給料が入って来るわけでもない。

つまり僕が辞める時というのは、誰からも何も言われない時なんです。

『もう明日から来なくていいよ。』とも言われない。

『次の仕事は何ですか?』と言った時に『ない』、それでおしまい。

だから、33年間、途切れることなく仕事をしてこられたのは、僕にいわせれば、奇跡みたいなものです。」

結果が全ての請負契約、外尾さんが何度も語ったことは、仕事に対する覚悟だ。「いつだって、試されてきた」のだと外尾さんは言う。

1回1回が真剣勝負

「僕は本来、必要ない人間ですから。

教会の側に立てば、つまり、外国人というのは、嫌々だけれども、おまえを使うしかない、というわけです。逆に、そう思ってもらわなきゃダメなんです。『使うしかない、ほかに使えるヤツはいないのだ』と。

この国には、僕の居場所はないんです。居場所のない場所で、嫌々でも僕を使われなければ仕方がない。

僕に給料を払ってでもやらせようという『役に立つ人間』でなければダメなんです。

スペイン人が普通にやることを普通にやっていたんでは、用はない。スペイン人が普通にやることを、もっと見事に、もっと速く、もっと立派にしないと勝負は勝てない。

さらに、『期限はいつですか?』と聞くと、たいてい向こうから『ここは刑務所じゃない。期限はない。おまえができた時が期限だ』と言われる。

それは、ものすごく厳しいことだ。

なぜなら、小さな、誰にでも出来るような仕事でも1年かけることもできるし、1日半で終わらせることもできる。

『それは、おまえ次第だ。自分の最善を尽くすしかない。』と言われる。

自分のペースでやれば、『じゃあ、おまえはそれなんだ』と。

どんなタイトルを持っていようとも、どんな有名大学で勉強していようとも、何の意味もない。誰の紹介だっていうのも何の意味もない。

つまり、『今日、おまえは何ができるんだ』、『おまえの最善は何なんだ』、それだけだ。

だから、自分の最善以上のものを出していかなければならないのだ。」

外尾さんの話を聞いているうちに、私は自分自身が恥ずかしくなった。

バルセロナに押しかければ撮影は何とかなる。

毎日通えば、最後は人情にほだされてくれるという甘い考えを抱いていたことが見透かされていると感じた。

仕事とは1回、1回が真剣勝負。

誰かが与えてくれる、助けてくれることを期待するような生ちょろい生き方は、外尾さんの戦い続けてきた日々にはないのだと実感すると共に、私は、外尾さんの魅力と歩んできた人生をドキュメンタリーで描きたいという思いを強くした。

絶対に、撮りたいもの以外は撮らない

撮影クルーが、撮影できないまま外尾さんにまとわりついて10日近くが経ったある日。

見るに見かねた外尾さんが、「明日、大事な人の家でホームパーティーがある。許可を取ったので自由に撮影しても良い」と提案してくれた。

大事な人とは、ガウディの直弟子だったプーチさん、石を彫らせてくれと押しかけた“どこの馬の骨ともしれぬ東洋人”の外尾さんに試験を受けさせ、彫刻家として雇ってくれた大恩人だった。

すでにプーチさんはお亡くなりになっていたが、ガウディのことや外尾さんのことをプーチさんがどう見ていたか、ご家族にインタビューしてはどうかという、光栄な提案だった。

外尾さんも、プーチさんとの出会いを語ってくれると言う。

「外尾さんから提案してくれた、私たちのために骨を折ってくれた」ことが嬉しくて、ディレクターの私と上泉カメラマン、小関音声マンの3人は、それがどんなシーンになるかもよく考えず、興奮してその日はホテルに戻った。

しかし翌日、バルセロナ郊外にあるプーチさんの邸宅に向かう車中で、モヤモヤしていた不安が膨らんでいった。

このホームパーティーは、「外尾悦郎のドキュメンタリー」で必要なシーンになり得るのだろうか。

私たちは、外尾さんが真剣勝負で「ガウディの遺志」に向き合ってきた姿に迫りたいのである。

ホームパーティーは、おもてなしの場だ。そこで、彼らが初対面の私たちに対して、外尾さんを褒めることはあっても、様々な挫折や軋轢を乗り越えてきたエピソードを真剣に語るだろうか。

何よりも難しいと思ったのは、大切な時間にお邪魔して撮影したインタビューを、あとで使えませんとは言えないし、紹介して下さった外尾さんに対しても失礼にあたる。

また、撮影すれば外尾さんも、こうしたシーンを私たちが望んでいると考える。

私たちは、ハッとした。

外尾さんの言葉を借りれば、「私たちは、今、試されているのだ」。

インタビューを使う覚悟がなければ、外尾さんの好意であっても撮影してはいけない。

このレベルで満足すると思われては、その先には決して進めないと気づいた。

そして、私たちは悩んだ末、このホームパーティーは、ワンカットたりとも撮影しないと決めた。

準備して迎えてくださる外尾さんとプーチさんご家族への非礼を考えれば、激怒され、日本へ戻るしかなくなる恐怖もあった。

それでも、私たち3人は、撮影機材一式をロケ車の中において、手ぶらでプーチ家を訪ねた。

プーチさん一家は、すこしあっけにとられながらも、お詫びする私たちを温かく迎えてくれた。

外尾さんが一番驚いて、「君たち、本当に撮らないの、簡単に会える人たちじゃないんだよ!」と何度も撮影を勧めてくださったが、ここは大きな分かれ道だと思い、撮影しなかった。

後ろめたさを感じながらも、おいしく頂いたウサギのパエリアの味は、今も忘れることができない。

撮影許可が下りた翌日の悲劇

バルセロナに押しかけてから2週間が経とうとしていた。

ある日、外尾さんがバルセロナ郊外にあるトルデラという町に行かないかと誘ってくれた。

サグラダ・ファミリアから、外尾さんが運転するピックアップトラックの後ろを走ること1時間、ある石材会社に到着した。

日本では見たことがない広大な敷地に、大理石など様々な種類の石が積み上げられ、工場では大型の機材で石を加工していた。

その一角に、青いシートが貼られた小さなテントがあった。

そこが、外尾さんの本当の仕事場だった。

サグラダ・ファミリアの中にある工房は、石こう模型を作ったり構想を練ったりする場所だった。

3メートルを超す巨大な石を、ハンマーとノミで打ち続け、全身が粉塵にまみれる彫刻は、屋外でないと彫れなかったのだ。

石をノミとハンマーで叩き、削るときに、大量の石の粉(粉塵)が飛ぶ。それを肺に吸い込むと、慢性の気管支炎や肺気腫、心臓に障害を起こし呼吸困難に陥る、石工や坑夫につきものの職業病の珪肺症になる危険がある。

週に何日か、外尾さんがサグラダ・ファミリアに来ない日があったが、ここで一人石と向き合っていたのだ。

「しばらくここに籠もるから、撮影してもいい」と外尾さんが言った。

遂に外尾さんが、本気の仕事場の撮影を許可してくれた。

翌日、私たちは念願の撮影スタートを記念して、バルセロナの朝焼けを撮影するポイントを探しに、地中海とサグラダ・ファミリアを一望できる丘陵に向かった。

まず、夕暮れのサグラダ・ファミリアを撮影した後、薄暗くなった林道を、朝日が昇る瞬間が捉えられる撮影ポイントを探して歩き回った。

そのとき、私にとって最大の悲劇が起きた。

ロケのスタートに気持ちが高ぶっていた私は、上泉カメラマンより先に良い撮影ポジションを見つけようと色気を出し、遊歩道をショートカットして草むらを走り降りた瞬間。

草に足を取られて坂道を転げ落ち、オリーブの木に全身を強打したのだ。

左足に激痛がはしり、まもなくズボンがパンパンになるほど腫れ上がってきた。とても耐えられず、コーディネーターに救急病院に連れて行ってもらったのだ。

レントゲンを撮って、応急処置を終えて出てきたときの上泉カメラマンと小関音声マンの青ざめた顔は忘れられない。

私は車いすに乗せられ、左足をズボンの上から長さ50センチはあるギプスで固められていたのだった。

幸い骨に異常はなかったが、当然二人ともロケは中止して帰国するしかないと思ったと言う。

この先は10Mの落差の崖だった。

ようやく撮影許可が下りたのに、帰国なんて情けなくてできるはずがない。その晩、私はホテルで氷を大量にもらい、一晩中、左足を冷やし続けた。

すると翌朝、奇跡的に痛みが引き、自力で何とか歩けるまで回復していた。氷と鎮痛剤が効いた一時的なものだとは思わず、私は予定通りロケを敢行することにした。

朝、トルデラの町の石材工場にやって来る外尾さんの「入り」から撮影しようと思い、門の前でカメラを構える上泉の横に立ち、「おはようございます。本日からよろしくお願いします」といつも通りに声をかけた。

ギプスをしている方が楽なのだが、外尾さんが見たら驚いてロケどころではなくなることが目に見えていたから、やせ我慢して、杖もギプスも外していた。

外尾さんが、石を彫る姿。

もう2時間、外尾さんは休むことなく、長さ3メートルはある巨大な石を彫り続けている。

サグラダ・ファミリアの生誕のファサードの西側に設置する「ラベンダーの芽」の彫刻だ。

一言も言葉を発せず、集中している外尾さんに声をかけることなどできない。ノミを打ち込むたびに砕けて飛んでくる、刃物のように切れる石の破片に当たらないよう、少し離れて見つめるしかない。

外尾さんは、顔から汗が噴き出し、シャツは、びっしょりと濡れている。

時折、石の破片が外尾さんの腕に当たり、血が噴き出す。

それでも外尾さんは何事もなかったようにハンマーを打ち続ける。

「カーン、カーン、カーン、カーン・・・」ハンマーでノミを打つ音が、同じリズムを刻み、まるで美しい楽器の音色のように屋外に響き渡る。

休憩で水を飲んだときに、外尾さんに手を見せてもらうと、驚いたことに、鉄のハンマーとノミを握り続けているのに、マメが一つもできていない。

しかも、手のひらが肉厚で、柔らかい。

「マメなんかないでしょ。ここにお肉があるだけで。ムダな力が入っていないからかな。軽く握っているだけでいいんです、ハンマーが飛んでいかない程度に。むしろ、1㎏近くあるハンマーが、宙に浮いているような感じですよね。

逆に、強く握ってしっかり打とうとすると、ものすごく重いんです。そうだな、30回も打ったら疲れるんじゃないでしょうか」と平然と答えた。

昼休み。外尾さんの馴染みの店にランチに誘ってくれた。

工場から車で5分ほどのドライブインだ。工場の労働者やトラック運転手が次々と入ってくる。

私は、午前中はどうにか我慢できたものの、左脚の痛みがひどくなり、ロケバスの中でこっそり朝ホテルもらった氷をズボンの下にタオルで巻いてレストランに入った。

外尾さんの対面に座ったり、後ろを歩くようにしたり、さらに上泉カメラマンと小関音声マンの2人が体を張って外尾さんの視界を遮り、気付かれないように工夫していた。

しかし、午後の撮影がしばらくして、、、外尾さんの目をごまかし続けることはできなかった。

少し足を引きずっていることや、私の表情が何かいつもと違うことに気付いた外尾さんが心配して、「何か様子がおかしいね。大丈夫なの」と声をかけてくれたのだ。

それから一部始終、昨日からの私の不注意を白状すると、外尾さんが思いがけないことを言った。

「わかりました。まな板の上にのってあげましょう。もう、君たちの好きにしてくれていい。何を撮ってもいい。抵抗はしません」。

全面的に撮影を受ける、撮影クルーとして、これほど嬉しい言葉があるだろうか。

本当に怪我の功名で、同情を誘ってしまったようで申し訳ない限りだったが、私たちの本気を受け止めてくれたのだと感謝でいっぱいになった。

私たちはこの日から13年間に渡り、バルセロナ郊外の小さな町・トルデラで生まれた信頼関係を、「トルデラの誓い」と呼んで、外尾さんがガウディと向き合い、サグラダ・ファミリアを創り続ける姿を記録し続けている。

人生は、不思議ですね。

サグラダ・ファミリアは何のために創るのか

「僕は芸術家でない」

外尾さんは、まもなく70歳、古希を迎える。

「僕は90歳まで石を彫るよ」というのが不思議に聞こえないくらい超人的な肉体と精神の持ち主であることは間違いない。

ただ、この年齢になったからこそ感じることがあるという。

それは、サグラダ・ファミリアは、永遠の命を持った生き物のような大きな存在だということだ。

時代を超えた営みの中では、個人の命なんて小さく、自分は何も完成させることはない。だから、自分は芸術家でも何でもないというのだ。

そして、一個人の作品を作ることより、こんなすごい生き物の一部になれることの方が、喜びはずっと大きいのだと言う。

ガウディだってサグラダ・ファミリアを自分の作品とは思っていなかった。職人たちの喜びがあふれている空間なのだと。

外尾さんは、自分がここで得たこと喜びを、誰かに伝えたいと思っている。だから、生誕の門の扉も「僕の作品」ではなく、「いいものを作る」ことが最終目的と考えている。

自分の作品だと思ったら人に任せることは出来ない。

いつか自分がいなくなった後も、サグラダ・ファミリアを、生き生きと次の世代に渡したいという気持ちなのだ。

「諸君、明日はもっといい物を作ろう」

自分がサグラダ・ファミリアの完成を見ることはできないことを知っていたガウディは、毎日のように職人たちに語りかけ、自分の死後も建設が続くことを信じていた。

外尾悦郎さんは、そのガウディの意思を継ぎ、その思いを次の世代に受け継いで行くのだ。

私と上泉美雄カメラマン、小関孝音声マンの3人は、外尾さんがノミとハンマーが持てなくなる日まで、そんな日は想像できないが、、外尾さんとサグラダ・ファミリアの記録を続け、そして、もうひとりの大切なクルー、撮影した全ての映像を一緒に見て番組を制作した小林幸二・編集マンと共に作品を残していきたい。

プロデューサー 星野真澄

2012年に長編ドキュメンタリー・ハイビジョン特集「いつでもスタンバイOK~彫刻家・外尾悦郎 ガウディに挑む~」を制作後、

2016年「ザ・プレミアム「ガウディの遺言~サグラダ・ファミリア100年の夢~旅人:薬師丸ひろ子」、2019年NHKスペシャル「サグラダ・ファミリア 天才ガウディの謎に挑む」、2022年「サグラダ・ファミリア~輝く星の塔 マリアの祈り~」を制作。

そして今年、NHK放送博物館で開催「VRでよみがえるガウディ ~サグラダ・ファミリアの秘密~(9/10まで)」、東京国立近代美術館で開催「ガウディとサグラダ・ファミリア展(9/10まで)」に携わる。

関連イベントと番組再放送の情報はこちらから👇