「人類の歴史・哲学学ぼう―感染症や戦争…危機乗り切るためには 技術の過信戒め未来描く」―JR東日本、ファーストリテイリングにみる「未来をいかに創るのか」

こんにちは。

就活モチスキゼミの山内康義です。

本日注目した記事は、

日経新聞4月26日(水)31面「大学」欄「人類の歴史・哲学学ぼう―感染症や戦争…危機乗り切るためには 技術の過信戒め未来描く」です。

総合地球環境学研究所長(元京都大学総長)山極寿一氏のインタビューです。要約しました。

●人類のゆくえの懸念

・新型コロナウイルスの登場で人間がこの惑星の支配者ではないと

思い知らされた。

・すぐには解決策が見つからない多くの難題が世界を覆っている。

・我々人類は、どこからきたのか、その歩みは正しかったかと、

生物としての種の起源にさかのぼって問わざるを得ない

・もともと気候変動に始まる環境破壊、紛争や戦争、病気や飢餓も克服

できていない。

いまやホモ・サピエンス(現生人類)という種の大量絶滅さえ本気で心配されている。

●問題は何か

・人間は進化の勝者であり、地球を支配しているという考えである。

約700万年前にアフリカ大陸の熱帯雨林で生まれた人類は、

ずっと弱い存 在でした。

その弱さを強さに変えるために、科学技術を生み出し、生き延びてきた。

・その技術を過信しすぎて、ほかの生物や人間をも滅ぼしかねないほど

地球の環境を変えてしまった。

・人類はどこに向かうのか。

間違いを繰り返さぬように、過去を振り返り、新しい暮らし方を模索し、

未来を構想しないといけない

●見直しの注意点は。

・まず、我々がいまどんな世界で生きているかをよく知る。

そのためには、人間の生物学、そして文化の歴史を学ぶことも大事だ。

・そもそも人類の進化とは、

文化の力で様々な自然環境に適応してきた歴史であり、道具を使って、

自然の脅威を和らげる。

一緒に食事をする、共同で子育てすることで共感力を育み、

複数の家族からなる共同体を作った。

・都市化などで薄れた共感力をどう取り戻すかにかかっている気がする。

単に効率優先で 技術力を高めるだけでは、うまくいかないだろう。

・地球研では環境問題の根幹は人間の文化だと考えている。

農業や林業の分野でも、先端技術と伝統的な方法、つまり文化を融合し

て、地球にやさしい低コストの暮らしを実現できないかといった研究を

進めている。

●教育の役割は欠かせない

・20年後、30年後を視野に、新たな出発点を見つけるためにも、

早くから人間とはどういう存在か考えるようにする。

人類の歴史や哲学を広く学ぶ必要がある。

身体の進化を押さえたうえで、人間が作り上げた精神世界や世界の解釈の

仕方を知るべき。

・未来を創るという意味でも大学の重要性が増しています。

そこでは現在だけでなく、未来に実現するだろう様々な暮らしや社会を

実験的に考えられる。

なぜなら、

工学や農学、医学、薬学などの実践的な学問に加えて哲学や歴史学や

社会学や政治学といった知を総合的に学び、研究できる。

人類が未来を創るためのまたとない場所だ。

・常に社会や世界とつながっている。

もっと自由な発想のもとで、その活動を展開させることこそが未来を開く

道です。この点を忘れてはいけない。

さて、山極先生のおっしゃる

「工学、そして農学、医学、薬学などの実践的な学問に加えて哲学や

歴史学や社会学や政治学といった「知」を総合的・横断的に学び、

視野を広げて、多面的・深堀思考による人類の未来を創り、課題解決する、いわゆる「リベラルアーツ教育」は、高校・大学生のみならず社会人も学び続けることが求められますね。

日本の学校制度では、

「一つの正解」が求められるケースが多い傾向にあります。

定期テストも入学試験もすべて〇か×かで、正解の数が多いほうが優秀な

成績となり、試験に合格します。

しかし、現代の社会は答えのない問いに囲まれています。

自分の置かれている環境、状況を把握する個々の能力と共同体の制度化は、これから私たちが生き延びるためには欠かせないものです。

その意味で、今日の新聞で目立ったのは、

●1面:紙面トップ「EU、生成AI統一規制論」

「イオン、いなげやを子会社に―投資・調達を効率化」

「サイバー攻撃 情報共有―クアッド インド含め安保協力」

●5面:「生成AI産業活用後押し―新資本主義会議 不振企業廃業も支援」

●15面:「対話AI 安全利用に知恵」

●16面:「JR東、鉄道松IT企業に」

●17面:「物価高、イオンに再編迫る―デジタル競争力左右」

「対話AIの誤回答防止技術」

まさに、サイバー、IT、デジタル、AIの情報技術のオンパレードです。

昨日の記事では、11,000社のうち40%がコロナ前には戻さない

(帝国データバンク調べ)という調査からも納得できます。

JR東日本は、「鉄道・不動産(商業施設)」のビジネスモデルを「情報・鉄道・金融・不動産業」に活路を見出すそうです。

なんだか「アパレル製造販売業」から「生活インフラ」さらには

「社会インフラ」を標榜するユニクロを思い出しました。

「ファストリが目指す「情報製造小売業」の起点は顧客の声だ。

顧客がユニクロに求める商品は着実に広がり、国内事業の成長が鈍るファストリにとってもヒット商品が出れば市場を開拓できる。」「ファストリの企業姿勢も変わった。

「20年度までに売上高5兆円」。

以前は高い目標を宣言して成長を追求したが、近年はそうした姿勢を表向きには示さなくなった。

柳井氏も「売上高は問題ではない」と口にする。

かわってコロナ下で強調し始めたメッセージが「ソーシャルな企業」だ。」(2020年12月20日付日経新聞「花も本も売るユニクロ 目指すは「社会インフラ」より」

お客様からの共感力をしっかりキャッチしています。

誰のために(ターゲット)、

未来に向けて何をするのか(コンセプト)があっての商品・サービスであることの重要性を認識しました。

JR東日本が目指す将来のサービス業とは、

この記事だけで判断することは性急ですが、「すいている時間や曜日に割引運賃」「商業施設やホテルの利用者に割引運賃」「Suica・えきねっと…データ統合へ」「金融参入、競争力高める」など首都圏のお客様優先の効率性・利益優先を前面に出したように見受けられます。

ぜひ、戦略・戦術論先行ではなく、

もっと「くらしづくり」の大きな志(ビジョン)・価値観(バリュー)・

使命感(ミッション)を描いた上で、

将来の日本の未来を創る気概と鉄道と街で支えあう住民(お客様)視点で、どんなことをしたいのか(コンセプト)から語りかけてもらいたいですね。

東日本グループ経営ビジョン「変革2027」を読み込みましたが、わかりずらいかもしれませんね。

※日経新聞に感謝。

日経新聞電子版を購読することをおすすめします。

U23割ロング│日経電子版 (nikkei.com)

2ヶ月無料キャンペーン

日経電子版 2カ月無料の春割でお申し込み|日本経済新聞のニュース・専門情報 (nikkei.com)

ご精読、どうもありがとうございます。

毎日コツコツ進めていきましょう!

就活モチスキゼミコーチ 山内康義

それでは、新聞クリッピングをご覧ください。

1.人類の歴史・哲学学ぼう 感染症や戦争…危機乗り切るには総合地球環境学研究所長 山極寿一氏 技術の過信戒め未来描く

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

人類の危機ではないか。

感染症や戦争など地球規模での災厄の襲来がそうした思いを募らせる。

いまなぜ「人類」が問われるのか。

人類学者で霊長類学者でもある山極寿一・総合地球環境学研究所長に聞いた。

2.弱みや負を自覚 共感力取り戻す 再生のヒントに

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<引用>

人類という巨視的な見方に注目が集まっている。

コロナ禍が地球を覆う以前から、様々な文明の崩壊を描いた書籍や人類の進化を描いた歴史書が世界的ベストセラーになっていた。

2022年に人類の起源をたどるDNA技術がノーベル生理学・医学賞を受賞し、さらに関心を高めたようだ。

世界全体で危機意識が強まっているからだろう。

1920年代、第1次世界大戦の惨禍を見た英作家H・G・ウェルズは地球と生命の誕生から人類の歩みを描いて世界平和を訴えた。主張は人間の偉大さ、進歩への確信に満ちていた。

だが、第2次大戦後、絶望し、破滅への警鐘を鳴らした。

山極さんもこうした悲観から出発する。

偉大さではなく、弱み、負の自覚こそ大事だという。

どうすれば、過信を避け、やり直せるか。

生物としての人間の身体性や共感力を取り戻すことが起点になる。

人類が危機を乗り越え、再生するヒントがありそうだ。

(元編集委員 玉利伸吾)

3.朝刊1面トップ EU、生成AIに統一規制論 「メード・ウィズAI」表示案も各国で温度差、開発は対象外

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

欧州委員会のベステアー上級副委員長は24日、日本経済新聞の単独インタビューに応じた。「Chat(チャット)GPT」など生成AI(人工知能)について欧州連合(EU)全体で規制する新法を「できる限り早く施行する」と方針を示した。

生成AIの適正利用に向けた統一ルールを設け、利用者のリスクを低減する。日本や米国もルール作りを模索する。

<引用>

4.ビッグBiz(上)JR東、鉄道持つIT企業に

Suica・えきねっと…データ統合へ 金融参入、競争力高める

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

モバイルを活用した多様なサービス開発を検討する

JR東日本が1987年の民営化以来、最大の岐路に立たされている。

新型コロナウイルス禍で都心の在来線と商業施設の相互送客で稼ぐ経営モデルが行き詰まり、客足はコロナ前に戻らない。

首都圏の人口も減少に転じ、手を打たなければじり貧が避けられない中、

鉄道一本足からの脱却に向けて組織、働き方、事業すべてを刷新する改革が始まった。

<引用>

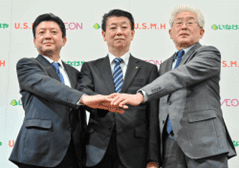

5.イオン、いなげやを子会社に 出資51%に上げ 投資・調達を効率化

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

イオンは25日、首都圏地盤の食品スーパー大手、いなげやを連結子会社化すると発表した。

2023年11月メドに出資比率を17%から51%に引き上げる。

24年11月にはイオン傘下のスーパー子会社と統合する方針だ。

食品スーパーは人件費や光熱費がかさみ、デジタル投資も重荷となっている。イオン連合で投資や調達を効率化し、生き残りを図る。

(関連記事ビジネス2面に)

6.物価高、イオンに再編迫る

食品スーパーいなげや子会社化 PB広げ収益改善支援

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

イオンは25日、食品スーパー大手いなげやを2023年11月をめどに連結子会社にし、24年にスーパー子会社に統合すると発表した。首都圏では15年にグループのマルエツなど3社を統合して以来の大型再編だ。これまでも再編を進めてきたが、いなげやは残る大きな懸案だった。物価高による買い控えでスーパーの業績は足元厳しい。小売業のデジタルシフトも控え、投資や調達の効率化が待ったなしの情勢だ。

(1面参照)

「過去からの延長にないビジネスモデルの進化が求められている。

強いスーパーマーケット連合体を作りたい」。

25日に都内で記者会見した吉田昭夫社長はこう強調した。

いなげやの本杉吉員社長は

「単独で持続可能な成長が可能か、自問自答を繰り返した。

変革と挑戦が必要なタイミングは今だ。

乗らなければ取り残されてしまう」と危機感をあらわにした。

いなげやは02年に不動産会社の秀和(当時)から26%のいなげや株を譲り

受けてイオンが筆頭株主となった。

後に持ち株比率は17.01%に下がったが、取得時の経緯から両社には距離があった。イオンにとっていなげやとの資本関係は長年の懸案だった。

食品スーパーの経営は足元で厳しい。

新型コロナウイルス禍で食品スーパーは巣ごもり需要を取り込んで21年ごろまでは好調だったが、需要一巡で伸びは鈍った。

イオングループの傘下でマルエツなどを持つユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)の23年2月期の連結純利益は前の期比75%減。首都圏の駅前好立地に計530店を構えるが、値上げや中~高価格帯中心の商品構成があだとなり割安なディスカウント店や郊外の総合スーパーなどに消費者が流れた。

いなげやも23年3月期の売上高は横ばい、純利益は29%減の見通しと苦戦する。イオンのスーパー事業全体の営業利益もUSMHの不振などのあおりを受けて25%減った。

イオンのディスカウント店の事業が34%増、総合スーパー(GMS)事業が3年ぶりに営業黒字に転じたのとは対照的だ。

先行きが見通せない中、イオンはスーパーを安定収益源にするために今回の再編で先手を打ちたい考えだ。

首都圏郊外の優良店舗を抱えるいなげやが加わると、商品調達の交渉力はさらに上がり、店舗を活用したネットスーパー事業の拡大なども視野に入る。

23年2月期に過去最高の売上高を記録したプライベートブランド(PB)の「トップバリュ」も販路が広がることになる。

消費者は物価高で割安なPBの購入を増やしている。

日経POS(販売時点情報管理)でマヨネーズなど主要な食品10品目の1000人あたりの販売個数を調べると、メーカー製品を含む全体は23年3月に前年同月比6%減少したのに対し、PBは9%増えた。

PB商品の調達を有利に進めるには規模が必要だ。

電子商取引(EC)対応や顧客データを活用したマーケティングなど、デジタルトランスフォーメーション(DX)での連携もイオン、いなげや両社にとって利点がある。

イオンは22年2月期から5年で年平均4000億~4500億円の設備投資のうちデジタル関連への投資に35%を充てる。

今夏には英ネットスーパー大手と組んで、ロボットが商品を棚から出し、

人工知能(AI)で適切な配送ルートを割り出すなどの技術を入れた新しい

ネットスーパーのサービスを首都圏で始める計画だ。

一方、いなげやは22年3月期の設備投資が29億円で新規出店と店舗改装向けにとどまる。13年に自社ECサイトを立ち上げたが、顧客獲得に苦戦した。

米アマゾン・ドット・コムや楽天グループなどの他社のECへの出店で手を広げたが、収益につながっていない。

いなげやはイオンのデジタル基盤の利用を検討する。

イオンもいなげやが持つ東京など大都市部の顧客の購買情報などは価値が大きいとみており、活用を進める方針だ。

物価高や負担の重いDX投資などは全国の中小・中堅スーパー共通の課題だ。松井証券の窪田朋一郎シニアマーケットアナリストは「海外と比べて日本のスーパーは集約が遅れた。

物価高で小売り側もより『バイイングパワー』が必要だ。

強いPBなどを持つ企業に引き寄せられる例は増える」と指摘する。

イオン幹部は「今後も仲間になってくれる会社は歓迎する」と話す。

グループを越えた再編が広がる可能性がある。

(浅山亮、佐藤優衣)

「デジタルが競争力左右」 吉田社長ら発言

2023/4/26付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

イオンの吉田昭夫社長といなげやの本杉吉員社長らが25日、都内で記者会見した主なやりとりは次の通り。

<引用>

――首都圏のスーパーマーケットとして今後、何が求められますか。

吉田氏「事業環境は新型コロナウイルス禍とその後で全く違ったものになるだろう。デジタルを活用してシンプルなオペレーションにできるかが競争力につながる。規模が大きい方がプライベートブランド(PB)開発で品質の良い商品を作り込める」

――なぜこのタイミングでの経営統合となったのでしょうか。

吉田氏「新型コロナ禍が明け、今後の事業環境を想定したときにお互い合理的だと判断した。規模が無いと(PB開発などの)取り組みを進めにくく、企業として存続していくのが難しい。

いなげやの理念を残しつつ社会にあった商品を充実させていく」

――統合に向けて、いなげやの課題をどう見ていますか。

本杉氏「市場環境が厳しく商品力が重要となっている。デジタルでもいなげやは周回遅れの部分があり、統合によって推進が可能となる」

7.花も本も売るユニクロ 目指すは「社会インフラ」

2020/12/20 2:00 日本経済新聞 電子版

<リード文>

ファーストリテイリング傘下のユニクロが衣料品店から「社会インフラ」に変わろうとしている。

コロナ下で世界の価値観が一変し、がむしゃらに成長だけを追求する

企業姿勢は支持を得られなくなった。

世界の潮流がサステナビリティー(持続可能性)へと向かう中、

「よりソーシャルな存在」(柳井正会長兼社長)を目指して企業をつくり

変えようとしている。

「顧客の声」を商品開発に反映

いいなと思ったら応援しよう!