「中途採用比率、最高37%―今年度、7年で2倍に」―日立製作所・富士通など日本の雇用 国際標準へ、ジョブ型雇用を軸に、新卒前提の採用限界

おはようございます。

就活モチスキゼミの山内康義(やまうち・やすよし)です。

この数日は、1日の寒暖差が10℃の日があり、自律神経の働きが乱れ、

身体が「だるい」倦怠感を感じて「寒暖差疲労」を感じております。

私は自宅から教習所(事務所)の往復に食事の買い物のため、

スーパーマーケットに立ち寄り、

遠回りしながら1日5,000歩以上、散歩することを課しています。

今月平均は、6,246歩に伸びて、

このところ「まだ、歩きたいな!」とやる気を出していたのですが、

昨日は、散歩していて「早く、ウチにつかないかなぁ…。」と

バテ気味でした。

皆さん、どうぞ、身体に気をつけて、仕事に勤しんでください。

今日、注目する記事は、

●日本企業の「人材採用」について「中途」を増やす

●地域一体で、中小企業の採用・育成も

●「物流」では、2024年問題から翌日配達を見直す

●ロボット、AI分析を用いた「DX」が加速させる

●「外国人技能実習制度」の抜本的見直す

5つの記事に共通することは、日本の「人口減少」「人手不足」ですね。

現在の生産年齢人口は、

2023年1月現在、就業者数は6,689万人です。

厚生労働省の予測では、

日本の生産年齢人口は2017年の6,530万人に対し、

2025年の時点で6,082万人、

さらに、

2040年にはわずか5,245万人にまで減少するとみられています。

その原因は、

2022年の年間出生者数が90万人を割るなど「少子化」が影響しています。

物流・運送業界の「2024年問題」とは、

働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限が課されます。

具体的には、

ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、

一人当たりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなり、

物流・運送業界の売上減少、トラックドライバーの収入の減少なども

考えられます。

さて、本日の朝刊トップ記事は

「中途採用比率、最高37%―今年度、7年で2倍に」です。

その関連記事15面ビジネス欄は「日本の雇用 国際標準へ一歩―流動化、

ジョブ型を軸、新卒前提の採用限界」です。

2つの記事を要約すると、

日経新聞が2,308社に調査すると、

●新型コロナ禍の収束で、

中途採用計画は、9万4,430人(前年度計画より2万8,000)増えています。

重視されて

●新卒一括採用が終焉を迎えて、流動化を前提にした新たな

「雇用システム」の構築が不可避である。

●雇用システムが、日立・富士通にように国際標準の「ジョブ型雇用」を

軸とした仕組みづくりに動き出した。

●中途採用を増やす理由は、企業の事業展開がグローバルに広がり、

DXの加速でスキルの陳腐化も早まることに対して、

経験者を含めた多様な人材の取り込みが欠かせないからだ。

●現状、長く勤めていることを重視して、勤続年数に応じて給与が上がる

定期昇給制度がある企業の割合が8割(厚労省調べ)。

●賃金のピークは50歳代、

課長級の平均勤続日数は20.5年、部長級は20.5年、米国や中国に比べて

管理職昇進年齢は、5~10歳高くなっている。

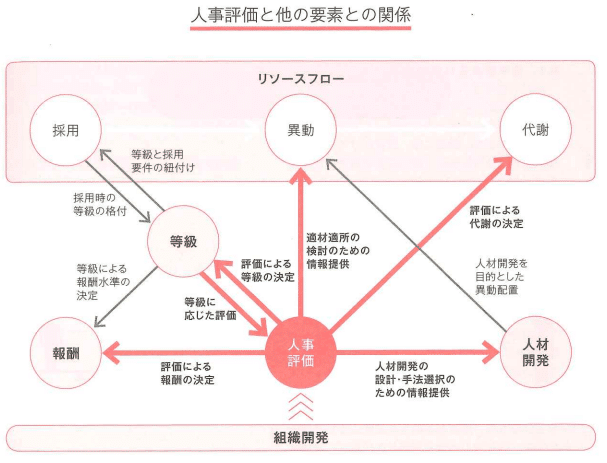

中途採用、ジョブ型採用が高まると「人事評価」が重要になってきますね。

「人事評価」とは、

評価の決定、「報酬」「等級」の格付け・ひもづけの決定、

さらに「異動・代謝」「人材開発・育成」とのバランスをとる

「人材マネジメント」を身につける必要があります。

「人事評価とほかの要素との関係」より引用)

これからの管理職は、職務(営業、開発、開発、システムエンジニアなど)の専門性のほかに、処遇による格差の根拠を明確にするための人事評価を行なう「人材マネジメント力」が求められます。

また、これから会社を選ぶ就活生、評価される一般職の社会人も「人事評価」「人材マネジメント」について学んでいきましょう。

一つの方策として、社会人が学ぶ機会として、働く権利を守る労働組合からの情報を参考にするのがよろしいのではないでしょうか。

私は、IT専門商社に入社して4年目から4年間、

従業員組合の役員となり、4年目には書記長を経験しました。

若くして経営層と話し合う機会を得て、

経営を監視・従業員の待遇改善のために学び・経験したことは、

その後の管理職での人材マネジメント、さらに経営者として起業する際に、たいへん役立ちました。

※日経新聞に感謝。

日経新聞電子版を購読することをおすすめします。

U23割ロング│日経電子版 (nikkei.com)

2ヶ月無料キャンペーン

日経電子版 2カ月無料の春割でお申し込み|日本経済新聞のニュース・専門情報 (nikkei.com)

ご精読、どうもありがとうございます。

毎日コツコツ進めていきましょう!

就活モチスキゼミコーチ 山内康義

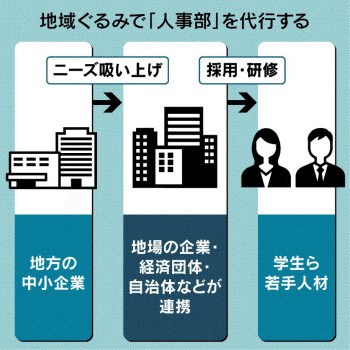

1.夕刊1面トップ 人事部代行、地域一体で

中小の採用・研修で官民連携 若者呼び込み活性化

2023/4/19付 日本経済新聞 夕刊

<リード文>

企業や経済団体、地方自治体が連携し、若者の採用や研修に地域ぐるみで

取り組む動きが広がっている。

地場の中小・零細企業が単独でもつことが難しい人事部の機能を代行し、

人手不足の解消や地域の活性化を狙う。

経済産業省も後押しし、2023年度からは年齢を問わず、高い技術をもった

人や兼業・副業を希望する人の呼び込みを財政面で支援する。

<引用>

SMO南小国は

「入湯手形」の職人技を次世代に残そうとしている=SMO南小国提供

熊本県阿蘇郡は間伐材など木の板でつくった「入湯手形」で有名だ。

購入して湯巡りするだけでなく、土産品としても人気を集める。

手形は長らく1人の職人の手でつくられていた。

新たな担い手を募ったのは南小国町の観光地域づくり法人(DMO)の

SMO南小国だ。

SMO南小国は職人ら小規模事業者や旅館、農家からのニーズを吸い上げ、

採用活動や定着支援といった人事部機能を一手に引き受けている。

地元の商工会や農協などとも連携している。

未来づくり事業部の安部千尋部長は「中小・零細企業の多くはどうやって

人材を募集するのか、基本的なノウハウに乏しい」と話す。

ミスマッチを防ぐためのインターンシップ制度など、

地方の中小企業だけでは取り組みづらい採用活動を担う。

町職員も参画し、地域一丸となって地場産業の振興をめざしている。

NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク(宇都宮市)は

栃木県内の中小企業の採用支援を業種横断で手がけている。

若者を主なターゲットとし、大学時代からインターンシップを呼びかけ、

面接試験から採用後のフォローアップまで対応している。

中小の社員向けに地域の大学でのリスキリング(学び直し)の機会も

提供する。

(中略)

経産省は23年度から対象を若年層に限らず、高度なスキルをもった即戦力となる人材や兼業・副業を志す人材を採用する事業に支援を広げる。

企業が求める人材像は将来の姿を映す鏡でもある。

「人事部」の視点は欠かせず、地域ぐるみの取り組みを後押しする。

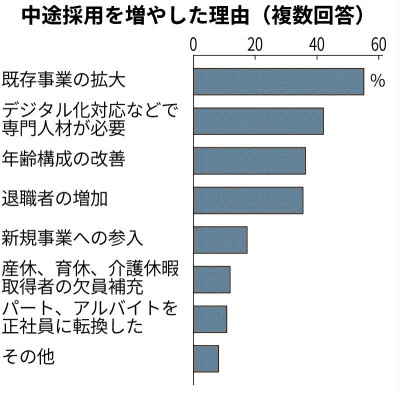

2.朝刊1面トップ 中途採用比率、最高37% 7年で2倍に

今年度、本社調査 日本型雇用に変革迫る

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

日本経済新聞社が19日まとめた採用計画調査(最終集計)で、

2023年度の採用計画に占める中途採用の比率は過去最高の37.6%となり、

16年度から7年で2倍に上昇した。

中途採用計画人数は22年度実績比24.2%増で、増加率は過去最高。

新卒が主体の日本の採用慣行は

生産年齢人口の減少で限界が近づいている。

(関連記事ビジネス1面、回答一覧などを24日付朝刊、詳細を24日付日経産業新聞と日経MJに掲載)

<引用>

主要企業5097社に採用計画を聞き、

4月4日までに未確定とした企業も含め2308社を集計した。

新型コロナウイルス禍の収束に伴い、流通・サービス業など現場・対面の

業務が多い企業の積極姿勢が目立つ。(後略)

3.日本の雇用、国際標準へ一歩

流動化はジョブ型が軸 新卒前提の採用限界

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

構造的な人手不足を背景に、長く日本の標準だった新卒一括採用が終焉(しゅうえん)を迎えつつある。

流動化を前提にした新たな雇用システムの構築が不可避だ。

日立製作所や富士通は国際標準の「ジョブ型雇用」を軸とした仕組みづくりに動き出した。

働き手のキャリア自律を促し、企業の成長と両立させる仕組みが模索されている。(1面参照)

<引用>

企業の事業展開がグローバルに広がり、

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速でスキルの陳腐化も

早まる。

人材の同質性が高い組織はこれらの変化に対応しきれない。

経験者を含めた多様な人材の取り込みは欠かせない。(中略)

23年度の中途採用計画(800人)が

24年度新卒採用計画と同数の富士通も、

20年から全社員を対象にデジタル知識などの専門カリキュラムの提供を

開始。

スキルを習得した働き手が希望のポストに就ける社内公募も拡大する。

働き手のエンゲージメント(働きがい)を調査し、

その改善を経営目標に位置づける。

日本の社会保障制度は、

終身雇用を標準としている側面が強い。

退職金は勤続年数が長いと税制優遇が受けられ、失業給付も退職などの

自己都合の場合、給付までの期間が、解雇などの会社都合の場合より長い。

流動化の足かせとなっている。

企業と働き手の新たな雇用形態への移行を後押しする制度改革も必要に

なる。

4.技能実習廃止後の新制度、転職時の費用負担論点に

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

政府は19日、外国人労働力のあり方を議論する有識者会議を開いた。

技能実習制度を廃止した後の新制度で検討する転職制限の緩和を巡り、

受け入れ企業の負担費用を転職時にどう扱うかといった要件が論点になる。

要件次第で働き手の自由度が下がったり、

企業が人材を集めにくくなったりする。制度設計を秋に向けて議論する。(後略)

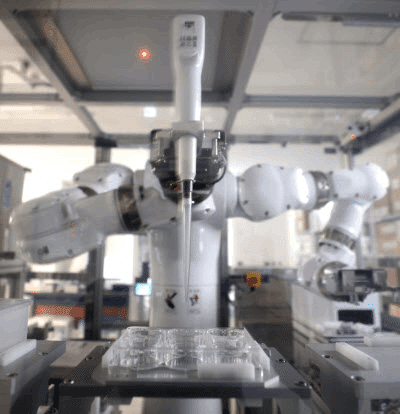

5.AI Impact(3)「ゴッドハンド」になる日 自由な発想は人の特権か

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

神戸市にある理化学研究所の施設で人工知能(AI)を備えたロボット

「まほろ」が2本の腕を器用に動かして、黙々と作業を続ける。

扱っているのは人の細胞だ。

すでに体のあらゆる細胞に変化できるiPS細胞から目の細胞を作ることに

成功している。

ロボットとAIが細胞の培養条件を導き出した

(神戸市中央区の理化学研究所)

最適な培養条件を見つけるには、優秀な研究者でも1~2年かかるが、

3分の1以下の120日でなし遂げた。

まほろが作る目の細胞は今後、再生医療の臨床研究で患者に移植される

予定だ。(後略)

6.1面コラム「春秋」

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<引用>

学生時代、お中元配達のアルバイトをしたことがある。

報酬は1個あたり百数十円。

親に拝借した車にエアコンがなく、暑さに閉口した。

当然カーナビもないので住宅地図が頼り。

前夜のうちにルートを決め、

荷物の積み方を工夫するようになって少し効率があがった。

▼困ったのは届け先の留守だ。

できれば持ち帰りたくない。隣家の呼び鈴を鳴らし、おずおずと頼む。

「お隣の荷物を預かっていただけませんか」。

首都圏近郊でもこの手が通用する時代だった。

いまはどうだろう。

宅配ボックスなどが普及しても、再配達は重い負担になっていると聞く。

全国の宅配便は年間50億個に迫る。

▼そんななかで迎える「2024年問題」である。

トラック運転手の働き方が改善するのは朗報だが、30年には荷物の3割超が運べなくなるとの民間の試算もある。

企業間の物流だけでなく、私たちの暮らしを直撃することは間違いない。

明日中に。配送料は無料。

さて、身に染みついた手厚いサービスはいつまで続くのか。

▼近年、「ソーシャル・ロジスティクス」という概念が提唱されている。

企業だけに委ねず、行政や消費者が物の流れにかかわることで社会全体の

利益向上を目指す。そんな発想だ。

個人でできることもたくさんあるだろう。

まとめ買いやコンビニでの受け取り。

もしかしたら「お隣さん」の出番だって、あるかもしれない。

7.DX TRENDすかいらーく、ロボが主役に

1年半で3000台導入、配膳データで運営刷新

2023/4/20付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

すかいらーくホールディングス(HD)がロボットを外食店の主役にし、

運営を一変させている。

わずか1年半弱で全店の7割に計3千台を導入して、現場を熟知する

「伝道者」が行脚し、運用改善を重ねる。

ロボットの走行や配膳のデータ分析から生産性を高め、

従業員の歩行負担は4割減った。

人手不足が深刻な外食産業で、協働モデルが急速に広がる。

<引用>

4月の平日午後、ビジネスパーソンや学生らで満席の「ガスト新宿西口エルタワー店」(東京・新宿)。

従業員に交じって通路を自在に行き来して、働くのはネコ型の配膳ロボット「ベラボット」だ。笑顔やウインクなどの表情でもてなす。

従業員がロボットのトレーに料理を載せて席番号を入力すると、

人やモノを避けながら客席まで運ぶ。

40代のパート従業員の女性は

「配膳の仕事がほぼなくなり、入店や会計などの接客に対応しやすくなった」と"仲間"を歓迎する。

「気をつけて取ってくださいニャ」

「お食事をお楽しみください。失礼するニャ」などと話し、

耳や頭をなでると数十種類の表情で応える。

人工知能(AI)の音声認識も搭載し、簡単な対話もできる。

同社は2021年8月に実証を始め、22年末までにガストや中華レストラン

「バーミヤン」など、7ブランドの2100店に計3千台を導入した。

ガストでは従業員の歩行数が42%、片付け時間も35%減り、

ピーク時の回転率は2%上昇した。(後略)

いいなと思ったら応援しよう!