19世紀の天才ダブルワーカー グスタフ・マーラー

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。《たまに指揮者》の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は9月からスタートする新シーズン定期演奏会の第1弾!9月11日(すみだトリフォニーホール)、12日(サントリーホール)で開催される「第637回定期演奏会」のプログラムで取り上げる作曲家、グスタフ・マーラーについて、今回も大盛りマシマシな内容でお届けします!

今も昔も「兼業(ダブルワーク)」をしている人は一定数いるだろう。本業だけでは収入が心配だったり、さらに多くの収入を得るためのものだったりその理由は千差万別だ。

音楽家の中にも「兼業者」はいる。「楽器演奏家兼指揮者」「楽器演奏家兼作曲家」「指揮者兼音楽評論家」時には稀に「指揮者兼芸人」というのも・・・。

中でも多いのが「作曲家兼指揮者」であろう。日本でも戦前の指揮者はほとんどが作曲家兼業者だった。山田耕筰、橋本國彦、尾高尚忠、山田一雄・・・。山田は戦後も指揮界をリードする存在であり続けた。近衛秀麿も「ちんちん千鳥」や大学の校歌などを作曲していたので広い意味では作曲家と言えるだろう。戦後に活躍した世代で最初に思い浮かぶのは新日本フィルとも関係も深い山本直純だ。山本は自作以外も指揮する本格的「職業指揮者」ともいえる。

19世紀後半「職業指揮者」が初めて登場する。ピアニストとしても実力のあったハンス・フォン・ビューローだ。ビューローを始祖として現在に至る多くの職業指揮者の系譜が始まったといえよう。職業指揮者界の神武天皇、中臣(藤原)鎌足のような存在だ。つまり、ビューローの登場以前には「専業の指揮者」というのはいなかったのである。

ビューローの登場前、いわば「専業指揮者の紀元前」においては、指揮者の役割を担っていたのはオーケストラのリーダーであるコンサートマスターで、曲の開始と終了の合図をする際に弓を振り上げたり下ろしたりして示した。しかし多くの場合は作曲家が自作を指揮することが多く、五線紙を丸めたものを指揮棒代わりにするとか、今では信じられないような色や材質の指揮棒を使用することもあったようである。例えばベルリオーズは黒くて太い樫の指揮棒、メンデルスゾーンは鯨の骨に布を巻いた軽い指揮棒を使っていたそうだ。

エミール・オルリック「1902年のマーラー」

グスタフ・マーラーも今でこそ作曲家としてその名を知られているが、当時は指揮者として多くの人に知られていた。マーラーはウィーン国立歌劇場をはじめ世界の一流演奏団体の重要ポストを務めるほどの実力を持った「指揮者」であったのである。ウィーン大学でブルックナーに師事していたことが理由かは定かではないが、ワーグナー派として位置付けられていたブルックナーの弟子であることで、若手の登竜門である作曲コンクールで落選したことは、「指揮者として生きる」ことにマーラーが舵を切った理由のひとつかもしれない。「作曲で飯を食えないから指揮をする」という人は、私たちの想像以上に多かったのかもしれない。余談だが、マーラーが落選したコンクールの審査員がブラームスだったそうだ。それが理由かはわからないが、終生マーラーはブラームスに批判的であったと言われている。ブラームスが長年の歳月をかけて作曲した《交響曲第1番》の4楽章、有名な長調の第一主題を、マーラーは《交響曲第3番》冒頭、ホルンがユニゾンで演奏する主題において、それを短調にすることでブラームスの名曲を「パロディー化」したという話もある。

ブラッシュ撮影「ブラームス」(1889年)

5月の「オトの楽園」でリヒャルト・シュトラウスがマイニンゲンでビューローの薫陶を受けたと書いたが、マーラーはビューローに弟子入りを拒否されてしまったという。そのためマーラーは指揮においては「独学」でその技術を習得していくことになる。

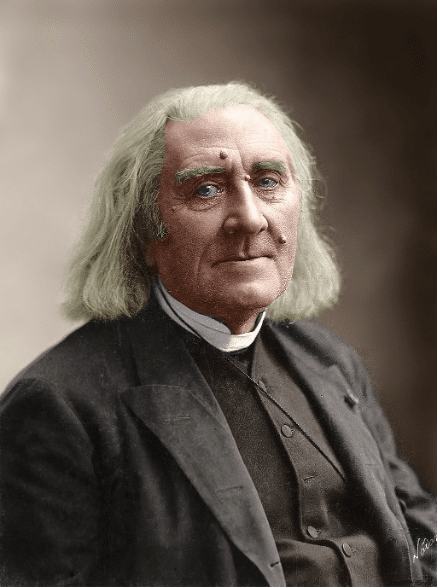

ハンス・フォン・ビューロー(19世紀)

音楽的な能力や人心掌握術で指揮者として順調に成功を重ねていったが、マーラーは非常に短気で怒りっぽい性格であったようだ。また我慢できないとそれを言葉や態度で表明することが多かったようで、楽員の評判は芳しくなかったようである。現代とは違い「専制君主的」な絶対的権力を持った指揮者が数多く存在した時代では特に珍しいことではないし、現代に比べてオーケストラの楽員の演奏レベルも低かったと推測されるから、ある程度はマーラーの怒りや態度も理解できる。

もちろんマーラーの性格的な要因も大きかったと思われる。彼は一つの場所に黙っていることができないような性格であったと言われているし、ウイーンの街中を何かぶつぶつ言いながら歩き回っている姿を目撃されたという記録もある。多動性の発達障害の一種だったのかもしれない。そして彼の作曲する交響曲の数々は、その激烈な性格や感情の変化を音にしたような、多彩な展開や表情を見せるのである。その「人柄」に付き合う指揮者としては、彼の作品と向き合うのに相当な「エネルギー」を必要とするのである。

マーラーの交響曲の楽譜には音符のほかに、実に多くのマーラーからの「指示」が記されている。テンポやダイナミクスの指示も細かいし、奏者への奏法の指示も他の作曲家に比べて非常に多い。例えば普段は木管楽器に指示されることのない「ベルアップ」や、座っているホルン奏者に起立して演奏させる「スタンドプレイ」などが交響曲第1番「巨人」には記されている。現在ではその扱いは指揮者に委ねられることが多いので、それをしないと判断する指揮者もいるが、マーラーが書いている以上はそれを実行するのが、音楽と作曲家の下僕たる指揮者の任務であるように感じている。どちらにせよ、マーラーの交響曲を演奏会場で鑑賞する際にはその「楽器への指示」を目で楽しむというマーラーならではの楽しみ方がある。

マーラーの交響曲には「タイトル」があるものが多い。マーラーの9曲の交響曲のうち、タイトルがあるものは1、2、6、7、8番でそれぞれ「巨人」「復活」「悲劇的」「夜の歌」「千人の交響曲」である。第4番も「大いなる喜びへの賛歌」というタイトルで呼ばれることもあるが、このタイトルはマーラー自身がつけたものではないし、その他の交響曲も「巨人」を除いてはマーラーが直接名付けたものではないというのが通説である。

マーラー最初の交響曲「巨人」については、プログラムノートの解説等で詳しく知ることができると思うが、現在の形に定まるまでには紆余曲折があった。それは「時代性」も大きく影響しているといえる。

マイアー「ジャン・パウルの肖像」(1810年)

当初は2部構成の「交響詩」として発表された。フランツ・リストが生み出した「交響詩」のような「標題音楽」が大衆の人気を博していたので、新人マーラーとしてはその「流行り」に乗ることで作品の人気を高めようと思ったのかもしれない。その時にはまだ「巨人」というタイトルが付されてはいなかったのだが、改訂稿を演奏する際に「交響曲形式を持つ音詩」として3部からなる5楽章の作品とした。その際に作家のジャン・パウルの小説のタイトルを付した。その後ベルリンで再演された際の改訂で5曲の中で「花の章」が削除され、純粋な4楽章の交響曲となったのである。その際には「巨人」というタイトルもなくなった。そのような経緯があるとはいえ、現在でも交響曲第1番は「巨人」というタイトルでよく知られ、非常に人気のある曲となっている。

ナダール「フランツ・リスト」

この交響曲は親しみやすい旋律が多いのだが、これは同時期に作曲された歌曲《さすらう若人の歌》の旋律が引用されていることも大きい。マーラーの前期の交響曲、特に4番までは彼の歌曲の影響が多く見られ、彼の歌曲集である《子供の不思議な角笛》にちなんで「角笛交響曲」と呼ばれる曲もある。《さすらう若人の歌》は簡単にいうと「女に振られた男のウジウジした歌」であるのだが、そのことなどどうでもいいと思わせてくれるような名旋律が全編に溢れている。また「意外な楽器使用法」も見逃せない。それは普段は最低音でオーケストラを支える楽器「コントラバス」が旋律を担当する部分があるという点。現代のオーケストラにおいてはコントラバス奏者は皆、卓越した技術と音楽性を持っている人材ばかりなので、これくらいのメロディに怯むことはないと思うが、マーラーの生きていた時代においては、コントラバス奏者の技術も今に比べて低かったであろう。そのような奏者が演奏する「不器用」で「朴訥(ぼくとつ)」としたコントラバスで演奏するということは、マーラーの「創作上の狙い」であったのかもしれない。マーラーの楽譜の「版」はブルックナーのそれと比べて多くはないとはいえ多くの「版」が存在する。最新のマーラー全集版において、そのコントラバスのメロディは「ソロ」ではなく「テュッティ」、つまりコントラバス奏者全員で演奏するという指示があるが、これについても指揮者の判断に委ねられる。今回の演奏ではどのように解釈されるか、当日のお楽しみだ。

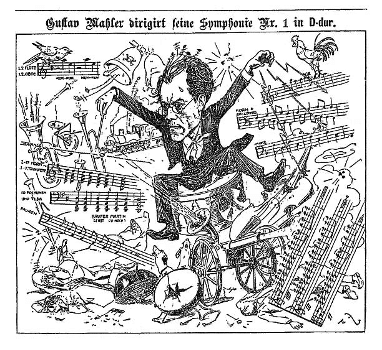

自作の交響曲第1番を指揮するマーラーを描いたカリカチュア(テオ・ツァッシェ作)

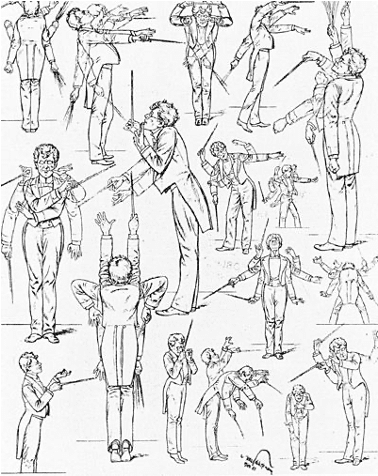

カリカチュア『超モダンな指揮者』(ハンス・シュリースマン作)

この二つの絵はいずれもマーラーを描いたものである。この絵によりマーラーの指揮ぶりというものが垣間見えるだろう。性格だけでなく指揮ぶりも激情的でオーバーアクションであったようだ。

指揮者として多忙な日々を過ごしていたマーラーが自身の作曲に集中できるのは、劇場のシーズンオフの時期、夏の時期だった。1899年にマーラーはオーストリア・ヴェルター湖の湖岸に別荘を建て、そこの作曲小屋で作曲をするようになる。作家が風光明媚な景勝地の旅館で執筆して名作を生み出すように、都会の喧騒から離れた大自然の中でマーラーの作曲活動は進んでいったのだろう。その証として現代まで多くの作品が残り、世界各地で演奏されている。

マーラーの作曲小屋

この別荘を建てた頃に作曲されたのが《交響曲第4番》である。また第4番初演の時期にはアルマと結婚している。マーラーとアルマは18歳差、アルマは画家シンドラーの娘で、その美貌から多くの男性芸術家の憧れの存在となっていた。マーラーの死後も華麗な男性遍歴で知られた女性である。仕事の充実、別荘の建設、アルマとの結婚が重なったこの時期に作曲された《交響曲第4番》は全体的に幸福感を感じる音楽である。一瞬不安げな部分も現れるが、その後の冷えていく夫婦関係やユダヤ人に対する敵視感情から国外での仕事を余儀なくされる自らの人生を予兆するものであったのだろうか。

夏休みに別荘付近を散歩するマーラー夫妻(1909)

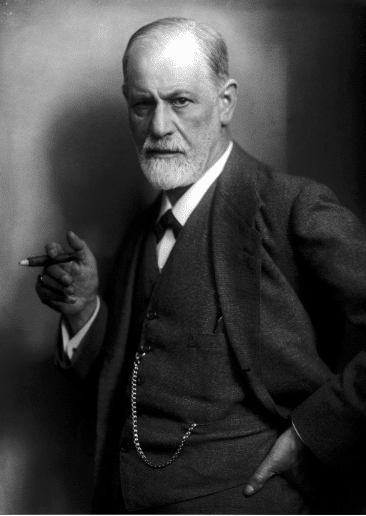

1907年、マーラー47歳を迎えた頃マーラーは心臓病の診断を受ける。その後も病苦に苛まれ、精神的にも「精神分析入門」や「夢判断」などで知られる精神科医ジークムント・フロイトの診察を受けている。そのような状況下でも精力的に各地を楽旅していたが、1911年アメリカで感染性の心臓の病気になり、医師の制止を聞かずに強行に帰国、その身体的疲労も重なりウイーンで敗血症のため51歳の生涯を閉じる。最後の言葉は「モーツァルト!」だったという。芸術家、指揮者らしい最後の言葉である。

ジークムント・フロイト(1922)

マーラーはいくつかの言葉を残している。マーラーのウィーンの墓には「Gustav Mahler」とのみ刻まれている。それにはマーラーの「私の墓を訪ねてくれる人なら、私が何者であるかを知っているはずだし、そうでない連中にそれを知ってもらう必要はない」という言葉が反映されている。

20世紀になり空前の「マーラー・ブーム」が巻き起こった。その頃頻繁に引用されていた、マーラーの「いずれ私の時代が来る」という言葉は、当時の作曲家としてのマーラーの評価や自身の思いを表明するものといえよう。

この言葉はアルマ宛書簡の中でリヒャルト・シュトラウスについて触れた部分「彼の時代が終わり、私の時代が来るのです。」というものがオリジナルである。リヒャルト・シュトラウスは作曲家として、指揮者として大成功を収めていた存在であった。マーラーの予言は半分当たったが、現在もリヒャルト・シュトラウスの作品がマーラー作品と同様に演奏され続けている。この点においては予言が外れてしまったことになる。だがそれよりも両作曲家の作品が今なお演奏され、愛されているという事実の方が、予言の当たり外れよりも意味のあることだろう。

「いずれ私の時代が来る」・・・マーラーがそう語ったように、僕も「いずれ私の時代が来る」と密かに内なる声で叫んでいる。

(文・岡田友弘)

岡田友弘

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻卒業。その後色々あって(留年とか・・・)桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンも多くいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。日本リヒャルト・シュトラウス協会会員。英国レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。現在、吹奏楽・ブラスバンド・管打楽器の総合情報ウェブメディア ''Wind Band Press" にて、高校・大学で学生指揮をすることになってしまったビギナーズのための誌上レッスン&講義コラム「スーパー学指揮への道」も連載中。

#音楽コラム

#オトの楽園

#新日本フィル

#岡田友弘

#たまに指揮者

#マーラー

#今回はすごいよ

#読み応えだけを追求

#楽器解説

いいなと思ったら応援しよう!