師走のインコ🦜たち

⬛︎ヘタフェへの敗北が示唆するもの

「今日の勝利をどう評価しますか?」

「それは重要でした、私は仕事に満足しています。我々は非常に良いスタートを切り、素晴らしい前半を過ごし、リードを奪い、チームが支配し、後半では彼らがラインを前進させ、我々はそれを攻撃したが、我々はうまく対処し、オープンだったが、彼らには大きなチャンスはなかった。我々は試合をコントロールできたし、勝利に満足していた」

日本時間における2024年12月10日火曜日早朝。マドリード州ヘタフェのコリセウム・アルフォンソ・ペレスで行われた、ラ・リーガ第節、ヘタフェCF(以下「ヘタフェ」)対RCDエスパニョール(以下「RCDE」)の試合後、2−0と勝利したホームチームを率いるホセ・ボルダラス監督は、このように語った。

「我々が試合をコントロールできた」。この種のコメントは、通常、ボールを長い時間に亘って保持し、試合の主導権を握っているように見えるチームの指揮官や選手が口にするものだ。しかし、この試合では、かく語りし指揮官の陣営のボール保持率はむしろ41%。そもそも、ラ・リーガを定点観測している層にはとうに明らかだと思うが、このボルダラス監督自身、ボールの保持には興味を示さず、むしろ敵にボールを保持させたうえで、その保持状態を破壊することに重きを置いている指導者である。そのような指導者が語る「試合をコントロールできた」というフレーズが含意するものは何だろうか?

回答はあまりにも明白だ。マノロ・ゴンサレス監督率いるRCDEは、確かに試合を通して59%のボール支配率を記録した。しかし、シュート数はホームチームの15に対して9。オン・ターゲットのシュートは実に1本(ヘタフェのそれは6本)ときている。まず、RCDEは所謂「持たされる」展開に持ち込まれたことが示唆される。そしてもう一点〜筆者はむしろこちらをより強調したいのだが〜14:15と実質的には差が無いファウル数に対して、警告数はヘタフェの3に対してRCDEが6だったのだ。

ボルダラス麾下のヘタフェが志向するサッカーは、ときにラフな印象を呈するほどにデュエルを重視するものである。このうえで、この3:6という結果が示唆するのは、ヘタフェよりも順位が下であるRCDEが、この志向性の中においても敵を下回り、局面の争いでファウルを強いられたということ。言ってみれば、順位表上でも明確に「弱者」であるRCDEが「弱者のサッカー」を演じ切ることができていないことだ。

⬛︎「弱者のサッカー」の研ぎ澄ませ方

少し、カレンダーを戻す。ヘタフェ戦前の2戦で、RCDEはかなり極端な浮沈を経験した。

まず、アウェイのジローナ戦。バルセロナ戦の後半に得た手応えを胸に勇躍乗り込んだ敵地で、RCDEは不可解にも3バックを採用、前半で4失点を喫する無残な玉砕劇を演じてしまう。4-3-3⇄3-3-1-3の可変布陣を敷き、右SBから上がったアルナウ・マルティネスが三列目の右に組み込む6人で行われるジローナのボール出しを制御できず。ワントップに入ったのも、FW陣で最もプレッシングへの貢献に乏しいアレホ・ベリスであり、右WBに入ったアルバロ・テヘロも、ハイプレスへの移行時には右SHとして絞るという複雑なタスクを課されていた。右CBに入ったオマル・エル・ヒラリをして「ゲームプランにどう参加すべきかわからなかった」と語らせしめたゲームプランは複雑すぎたかもしれない。スキャンダラスなこの敗戦後、俄かにゴンサレス監督の解任論が持ち上がり、クラブは火消しに追われことになる。

続くホームのセルタ戦では、本拠地RCDEスタジアムはうって変わってポジティブな空気に包まれた。3バックによる「コンドゥクシオン」のうまさを軸として、ボール保持を重視する前衛的なサッカーを志向するクラウディオ・ヒラルデス監督のチームだが、ジローナほどのポジションの流動性を持たない。このため、セルタの中盤3名と、4-1-4-1を敷いたRCDEのインサイドMF+ワントップのイルヴァン・カルドナとの関係にズレが生じにくくなっていた。敵のキーマンであるイライクス・モリバに対しハードマークで対応した新鋭ジャスティン・スミスが溌剌とプレイ、前線でのスタメン出場を果たしたカルドナが敵CKに対しての守備からの鮮やかな速攻を完結させたのを皮切りに3得点を挙げ4勝目をマークした。

この試合の終盤には、なかなか見慣れない現象が起きている。スタンドを埋めたファンたちによる「マノ〜ロ」コールだ。リードしていた試合展開ゆえの現象と言えるが、選手のでなく、監督の名前が試合中に連呼されるというのは珍しい。当のゴンサレス監督が試合後、興奮気味にファンへの感謝を語る様にはもらい泣きを誘われた。

そして、その2試合を受け、結束を再確認したうえでのヘタフェ戦。順位表でも近い位置にいる敵との試合は、たとえ苦手のアウェイ戦であっても勝点3が強く求められるものだが、冒頭に記載するように、終始敵に「コントロール」されることとなってしまう。

私見では、その理由は2点に集約される。まず、リーグ最多のファウル数、および同4位のイエローカード数を叩き出していることで「ラフ」であるという印象が際立つヘタフェが、その実、非常にポジショニングの規律が整ったチームであり、その特質が、RCDEのビルドアップ能力の不足とガッチリと噛み合ってしまったこと。そして、いざボールを持てば、パワーとスピードに特化した攻撃を仕掛けてくるヘタフェと、同じ土俵に立てるだけのパワーも、スピードも、RCDEが有さなかったことだ。

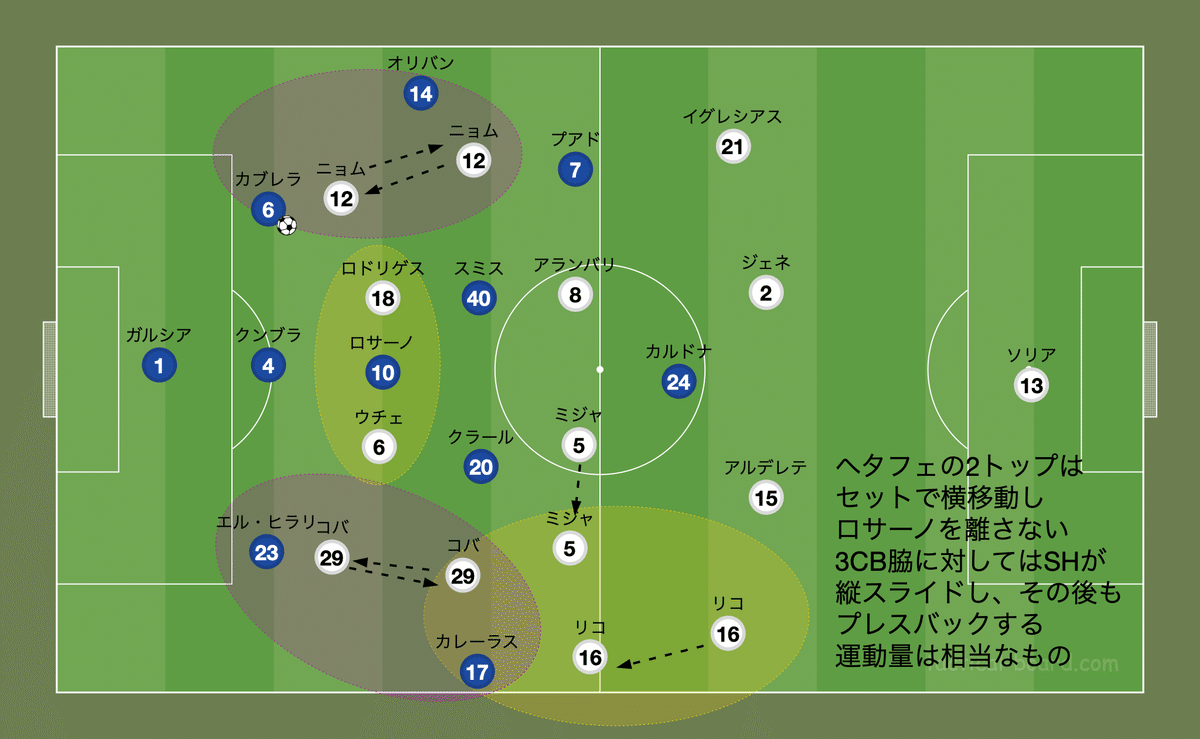

まず、前者について。エル・ヒラリを最後尾に残して3バック化するRCDEに対し、ヘタフェは2トップとSHとの関係を横方向に近接させながら、この3バックによるコンドゥクシオンのスピードを落とさせることに注力した。2トップは縦関係にならず、横方向に近接しながらロサーノ周りを塞ぐ。RCDEの3バック脇〜エル・ヒラリorカブレラ〜がハーフスペースに広がったときのみ、同サイドのSHが加勢し2トップと並ぶのだが、この状態でも2トップはロサーノから離れない。

この種のプレッシング手法に対しての対策として、最もオーソドックスなのは、縦スライドしてきたSHの背後のSBを迅速に使うことだが、SHのプレスバックが速く、力強い。右のアラン・ニョムはSB出身ということもあって上下動はお手の物、左のコバ・ダ・コスタも足がスラリと長く一歩が大きい。彼らプレスバックしてきたSH、縦スライドしてきたSB、そして横スライドしてきたCMFにより狭いところに押し込まれたSBはCBにボールを戻すか、ジェネ・ダコナムとオマル・アルデレテが待ち構えるDFラインへのロングボール≒プレゼントパス、を強いられることになった。

そして後者。ヘタフェはCMFの一角に、ルイス・ミジャを擁している。かつてのレアル・マドリーの名手を父に持つ彼の武器は正確なロングパス。上記の手順で絡め取ったボールを、ミジャが迅速に前線に送り込む。マドリーからのローニーであるアルバロ・ロドリゲスは背後を狙い続けるスピードとストライドの大きさで、パートナーのクリスタントゥス・ウチェは高さとパワーで、このボールを制し続ける。前述のSHもパワーとスピードで、ペナルティエリア内ではストライカーとしても振る舞える。折り悪く、RCDEはCBのレギュラーであるマラシュ・クンブラを出場停止で欠いており、セルジ・ゴメスとレアンドロ・カブレラという、フィジカル面ではピークを過ぎた2名がCBを務めていた。前半からこの勢いに晒され続けたRCDEはひとたまりも無く、終始圧倒されながら90分を過ごしたのだった。

4-4-2を適宜4-2-4に変形させながら、SHのタフさと周囲の選手のスライドの規則性を活かしてSBを狭いところに押し込むヘタフェのやり方は、先進的でも何でも無い。野心もへったくれも無く残留するためだけの古典的なやり方と言い表せばそれまでだ。しかし、それを構成するディテールの徹底度が極めて高い。この研ぎ澄まされた「弱者」ぶりは、只々残留だけを目標とするボルダラス麾下のヘタフェが、その目標をブレさせないために確立した明確なアイデンティティと評されるべきものだ。

⬛︎模索は続く。RCDEのアイデンティティはどこにあるか

この試合に続く3試合を、RCDEは2分1敗とした。2分けはいずれもホームゲームである。

トップハーフに位置してはいるが、かなり慎重に試合に入ってきたオサスナ相手に、こちらも慎重に対峙することで所謂「痺れる」展開となった試合でのドローは、辛うじてグッドポイントと評せよう。しかし、順位表上で下におり、必勝が求められたバレンシア戦では前半こそ試合を支配し、実際にリードもしながら同点弾を被弾しての勝点1。明らかに「勝点2」を失った体裁であった。

そして、かつての指揮官であるディエゴ・マルティネス率いるラス・パルマスとのアウェイゲームでは、イメージに反して非保持時の規律に乏しいチームに対し攻め切れず受けた速攻に対し、人数は揃っていたにも関わらず、カブレラが不要にも犯したファウルからの直接FKを決められての敗戦を喫してしまう。

順位はすっかり18位に定着、幸いにして15位との勝点差は3で維持されているが、試合内容にはむしろ今後を悲観させる材料のほうが多く見受けられる。レガネスを除く全チームとの対戦が一巡した今、強く実感しているのは、RCDEは、前述のヘタフェが有しているような明確な戦術面での武器を、未だに確立できていないように見えることだ。

特に気になるのは、9月までは十分に武器になり得ると評価できた非保持時の振る舞いにおける綻びだ。ミドル〜ローブロックの敷設状態にあっても、RCDEの選手たちの挙動には「スペースの管理」というよりは「人」への意識の傾斜が色濃く見えるようになってきている。ボールの位置と、ボールに最も近いところにいる味方の選手のポジションを基準として他選手のポジションが決まるゾーンディフェンスの基礎原理というよりも、フィールドを横方向に分割して形成される個々人の持ち場にボールが入った際に、そのエリアを担当する個人がボールおよび敵にアプローチする、という原則が重視されているように映るのだ。

これ自体は当然、悪手とは断ぜられない。セルタ戦のような成功例もある。しかし、他選手のカバーリングは前提とされないので、入ってきた敵選手にかわされればそのままラインを丸ごと超えられる。レイオフにも弱くなる。後者に関連して述べると、ファーストプレス後の2トップの挙動にも緩さが見える。レイオフにより戻ってきたボールや、SBから戻ってきたボールを受けたCBがフリーでプレイできる機会を多く与えているのだ。このような現象が継続的に生じることで、敵には、ボールをサイドに逃す必要がなく、むしろ中央の重要なエリアに積極的にボールを差し込むインセンティブが多く提供される。本質的にリスクを内包するやり方ではあるだろう。

そして、自陣低い位置からのビルドアップについては引き続き課題だ。シンプルに表現すれば、この「課題」とは、下部組織上がりのパサーである10番、ポル・ロサーノにボールを渡すまでの工程をどう整備するか、ということ。ビルドアップを開始するにあたって組まれる3バックは右からエル・ヒラリ、クンブラ、カブレラという構成だが、カブレラはロングパスを明後日の方向に飛ばしてしまうことがすっかり多くなった。エル・ヒラリは敵のアプローチを受けて素直にコンドゥクシオンのコースを右外に向けてしまうケースが多かったが、徐々に改善が見える。GKジョアン・ガルシアをユニットに組み込み、サイドからもう一度中央にボールを戻す工程を練るか、本職は左SBながら二列目でプレイメーカー的な起用が目立つようになったカルロス・ロメロの使い方の工夫などが求められるだろう。

このように、未だ「自分探し」の真っ最中であるRCDEに対し、3強以外の所謂「オトラ・リーガ」勢でもより上位に付けるクラブは、ヘタフェに限らず、何らかの「顔」をしっかりと持っているものだ。

ジローナとセルタであれば、方法論はかなり異なるが「再現性のあるビルドアップ」が旗印だ。前者はアルナウ・マルティネスやミゲル・グティエレスらSBが所謂「偽SB」として振る舞うことで流動性を高め、マンツーマンのハイプレスを回避することに長ける。セルタは逆に、3CB+2CMFのユニットが固定的にポジショニングしたうえで敵をピン留めし、その先にいる二列目のアタッカーや、ドリブルに長けるウィングバックにボールを供給するメカニズムに優れる。

ボーンマスで並いる強豪をなぎ倒し、急激に評価を高めているアンドニ・イラオラの下でアシスタントを務めていたイニゴ・ペレスが率いるラージョは、まさにその前任者と同様に「メカニカルなプレッシングからのサイドアタック」が武器。サイドへの誘導のためのアクションからの速攻、およびDFラインでボールを跳ね返してからのサイド経由での速攻、いずれもがとにかく速い(「強さ」への傾斜はヘタフェほどではない)。胸のすくカウンターから、スピード溢れるウィンガーたちが鮮やかなドリブルを披露する様は壮観だ。このペレス監督もまた、いずれピレネー山脈を越えることになるのかもしれない。

マジョルカに転出し、この世の春を謳歌するたジャゴバ・アラサテ前監督の指揮下で「ダイナミックさ」をアイデンティティとして確立したオサスナは、かつてRCDEを率いたビセンテ・モレノのもと、幾ばくかの「ベーシックさ」が加わったハイブリッドなチームになろうとしている。新加入のエンゾ・ボヨモやブライアン・サラゴサといった選手のキャラ立ち具合も魅力的で、何より、元々擁していた9番タイプの選手たちのパワフルさには羨望を禁じ得ない。同じく、元RCDEの監督により率いられるラス・パルマスは…どうだろうか。ウィングによる力押し、だろうか。

そして、マジョルカの躍進について、多くを語る必要はないだろう。オサスナを「ダイナミック」でありつつもオーソドックスに守れるチームに作り込んだアラサテ監督は、マジョルカ ではより多様な持ち駒を抱えることで、展開に応じて種々の戦術的解決手段を打ち出せる優れた「バランス型」のチームを構築している。かつてのRCDEの背番号10、彼に何を託すかで戦術上の方向性が変わってしまう諸刃の剣だったセルジ・ダルデルを、チームの中で特定の役割(一つ目のキーパスを受け、迅速に前線にボールを渡すこと)を担ういち持ち駒とできるくらい、チームの構造が安定しているのだ。賞賛するしかない仕事ぶりだ。

⬛︎「途中下車」は許されず。死ぬまで足掻け

前段落で挙げたいずれのクラブも、これによって敵に対しての優位性を確保する、という組織としての武器≒アイデンティティを有している。財政面ではプレミアリーグに大きく水を開けられているラ・リーガだが、この種の戦術面での多様性にはつくづく目を見張らされる。あるいはセビージャのように、組織としてはそれが未整備であっても、個人能力の組み合わせで当座を凌ぐこともできるだろう。

RCDEには、そのいずれもが無い。

どちらかというと非保持時の振る舞い方のほうに軸足を置きたいのだとは思うのだが、上記のような戦術面の穴があり、リーグの中でそれを武器にできるほどの練度を獲得できてはいない。この点については、残念ながら指揮官の経験不足を認めないわけにはいかない。戦力の不足自体は、所詮はプレーオフ昇格組である以上は仕方ないのだが、そうでありながら個々のデュエル能力に強く依拠するやり方から脱し切れないことには矛盾を感じもする。

とは言え、先期だけで2度の監督交代を行い、その前のシーズンでも1度、19−20シーズンには何と3度も指揮官が入れ替わっている(最後は当時のフランシスコ・ルフェテSDが監督としてベンチに座る有様だった)このクラブに、前述したようなアイデンティティをしっかりと植え付けるためには、一人の指導者に、長期的にチームを預けることこそセオリー。現実的には力不足も見られるとは言え、指向性そのものは明確であるゴンサレス監督を信頼し、任せるべきであろう。たとえ、短期的な結果が伴わないにしても。

セルタ戦で証明されたように、地元ファンたちはこの、下積み時代の長かった元バスの運転手に強い信頼を寄せている。これは選手たちも同様のようだ。とは言え、少しばかり過剰にすら思える監督への信任は、ここ数シーズン詮ない「監督ガチャ」を繰り返し、それでいてその監督への財政面でのサポートは怠っているオーナー陣営へのアンチテーゼという側面も色濃い。監督が戦術面での仕事ぶり以上にその人間性で以って英雄視されている状態は、北海道コンサドーレ札幌とミハイロ・ペトロヴィッチ元監督との関係にも近いものがあり、健全とは言い難い匂いを感じもするし、何より、ピッチ上で見える現象に、選手たちが言葉では明言する指揮官への信頼とは裏腹の緩慢さが見え始めている点は不安を誘う。

地元ファンたちの不満は、専ら、直前で述べたように、クラブへの投資に及び腰であるオーナーと、彼の傀儡であるCEOとに集まっている。

中国で主に玩具やゲーム事業に従事するラスターグループが、RCDEの経営権を取得したのは2016年のシーズンオフのこと。以来しばらく、オーナーのチェン・ヤンシェン氏への評価は穏当なものだったと記憶する。例えば、当時月刊誌だった「フットボリスタ」の2019年3月号で、スペイン在住の木村浩嗣記者が担当する連載コラム「サッカーを笑え」での記載は、このようなものだ。当時、既に混乱状態が明らかにされていたバレンシアとの比較で、概ね好意的に評価されている。

…バレンシアの轍を踏まず、エスパニョールとバジャドリーは穏当に経営されている。エスパニョールのチェン・ヤンシェン会長は試合にもよく顔を出すし、副会長とSDにはスペイン人を配置。スポークスマンを命じスポーツ面の権限を委譲することで地元との"緩衝材"にしている。そうして"金は出すが口は出さない"良きオーナー像を投影にすることに成功した。

現場とオーナー陣営との関係が暗転し始めたのは18−19シーズンの終了後、チームをUELに導いた当時のルビ監督との補強方針に関する対立が表面化してから、とされている。続く19−20シーズン、冬の移籍市場でクラブ史上最高額である2,000万€でラウル・デ・トマスを獲得したはいいものの、あえなく降格の憂き目に遭って以降、ラ・リーガからの給与総額制限に問題を生じたことも手伝ってか、オーナー陣営は露骨に財布の紐をきつく緊めていく。

UEFAのレギュレーション、所謂「フィナンシャル・フェアプレイ」を睨みつつ、極めて限られた金額で相応の〜先期の新加入組であるペレ・ミジャやサルビ・サンチェスの序列低下が示すように、良くも悪くも、だが〜編成を構築してみせたフラン・ガラガルサSDの手腕は見事というほかない。しかし、今期の新加入選手がほぼ全員がローン契約であること、絶対的エースであるハビ・プアドの契約が今期限りで満了することなど、来期を上下いずれのカテゴリーで戦うかによらず、編成に大きな影響を与えるであろう不安材料が、このクラブには多くある。仮に降格したとして、主力選手の何人かは現金化できないのだ。

とは言え、凄惨な内情を晒すバレンシアに、未だに当のピーター・リム本人がオーナーとして居座り続けているように、RCDEから現オーナー陣営を追い出すことは、少なくとも法的手続きの点からは困難だ。RCDEがプレミアリーグのクラブであったなら、より高値でクラブを買う酔狂な買い手はいずれ見つかる。しかし、残念ながらRCDEはそうではない。そして、株式を公開しているわけでもないクラブのオーナーに、外部からの評価を気にするインセンティブは作用しない。居座って居座って、投資はせずに、雀の涙ほどの利益は吸い上げる。それが繰り返されるだけかもしれない。彼らがクラブを不要とするのは、それこそ、セグンダよりも下にまで降格して、その雀の涙すら零れなくなったときだろうか?

それにしても、である。シーズン開幕前の時点で、厳しい戦いになることは予期していた。しかし、いざ突きつけられる現実は、予期していたとしても大変に苦しいものだった。私見では、ターニングポイントだったのは10節・アウェイでのアトレティック戦と、冒頭で述べたヘタフェ戦だ。前者はマジョルカ戦で得た手応えをより確かにできる機会だったところ、雑に試合に入ってしまったことで早い時間帯に失点を喫した事で自滅した試合だったし、後者は前述の通り、RCDEが未だに「顔」のないチームであることを冷徹に突きつけられた試合だったからだ。しかも、貴重な4勝目のすぐあとで、である。

それでも、シーズンは続いていく。嘆いたところで「金」も「顔」も、ないものはないのだ。ならば、只々、模索を続けていくだけだ。手元にあるリソースで、精一杯、出来ることをやり続け「顔」に赤みがさすまで信じて待ち続ける。可能性は低くても、オーナー陣営への抗議行動も、定期的にそうして、クラブとそれを取り巻く環境の双方が、ありのままの姿を晒していることに、筆者は、一種の健全さを見出すことができる。

北海道コンサドーレ札幌がJ2降格という結果を以てシーズンを終えたのち、いくつかのローカルメディアが「検証」と題して、徹頭徹尾「愛された」ペトロヴィッチ前監督の時代に起きたネガティブな事象を記事にしたことがあった。筆者はそれらの記事に、小さからぬ怒りを誘われた。なぜ、その記事に書かれている事象を、彼の在任時期に指摘できなかったのか。降格争いにどっぷりと浸かっているチームへの配慮のつもりだったのかもしれないし、取材を禁じられることを恐れたのかもしれない。いかなる背景があるにせよ、物理的に離れているがゆえにクラブの実態に関する情報を外部媒体から入手するしかない筆者にとっては、この種の後出しは受け入れがたいものだ。そんな札幌に比べれば、お粗末な現状をしっかりと晒したうえで、ファンたちがクラブを決して見捨てない姿勢を示しているRCDEは、いくらか健康的であるように思えるのだ。

RCDEに対して望むことは、只々、ありのままの姿を晒しつつ、足掻き続けてほしいということ。金がないことはわかっていたし、選手・監督ともに、力が足りないこともよくわかった。それでも、18試合を重ねても明確には得られないアイデンティティが、19節レガネス戦で空から降ってきて、チームに宿ることはあり得ない。試行と修正からなる模索を続けるしかない。そうして、最終的な結果は受け入れるしか無い。クラブを応援するというのは、そういうものだろう。

「せめて、死ぬところまで足掻いてみようぜ」。届くとは思えないが、往生際の悪いジャン・キルシュタインの名言をRCDEを愛する人たちに贈りつつ、2024年のRCDEに関する最後の執筆を終えることとする。

¡Feliz año!🎍