ガラスの「なぜ」を探る基礎研究の大切さ-京都大学✕日本電気硝子-

曲がるガラス、高熱でも割れないガラスなど、一般的なガラスのイメージを超える「特殊ガラス」があることをご存じですか?

ガラスは、添加する物質や製造プロセスの組み合わせによって多彩な機能や特性、形状を実現できます。さまざまな組織や研究者が研究開発を続けてきたことで、ガラスは身近な窓ガラスや食器だけでなく、最新の民生機器から宇宙開発用途までその応用範囲は拡大しています。

ガラスの研究は道半ばです。「ガラスとは何か?」という根本的な問いに対して、現在の科学でも明確な答えを出せていないのが現状です。この「何か」「なぜ」という問いが解明されれば、ガラスの潜在能力をさらに引き出すことができる。そのためには基礎研究が欠かせません。

ガラスの研究を支える環境の維持・発展は重要な課題となっています。国内のガラス研究室の数は以前と比べ減少傾向にあり、次世代の研究者育成や研究基盤の強化が求められています。このような状況を踏まえ、2023年4月に日本電気硝子(以下、NEG)と京都大学により、京都大学内に「ガラス基礎科学講座」(寄付講座)が設置されました。ガラスの基礎研究とは何か、その意義と展望について、ガラス基礎科学講座に着任した京都大学の増野敦信特定教授へのインタビューと合わせて紹介します。

京都大学初の信託方式「ガラス基礎科学講座」の設立

寄付講座は、世界のトップレベルにある日本のガラス科学技術をさらに深化させるとともに、次世代のガラス研究者や技術者を育成することを目的として設立されました(2022年11月7日 プレスリリース)。当初資金として10億円を拠出。毎年1億円を上限として使用された金額を補充することで、安定した研究環境の提供を目指しています。

京都大学の増野敦信特定教授が、本講座を担当し、以下のテーマで研究をすすめています。

ガラスの機能性向上や新機能が付与される組成の創製

組成と物性の相関予測

ガラス構造、構造緩和、ガラス転移、分相、結晶化、高温融体物性などの理解

原子レベルでの構造解析、高温・高圧下での物性測定技術

溶融、成形、加工、強化などに関わる新規プロセスの開発

ガラスとは何か?を解き明かす基礎研究

科学の世界では、原子が規則正しく並んでいる固体を結晶、そうでないものをガラスと呼んでいます。例えば、水は冷やされると結晶構造を持つ氷になりますが、ガラスは結晶構造を持たない固体であり、その特性には未解明の部分が多く残されています。

ガラス基礎科学講座を率いる増野敦信特定教授は、この「ガラスとは何か?」という本質的な問いに挑戦しています。るつぼ(ガラスや金属等を溶かすための耐熱容器)を使わず、空中にガラスを浮遊させてレーザーで溶かす「無容器法」により、これまでにない特性を持つガラスの合成に成功。その解析から、いままで原子配列に秩序が無いと思われていたガラスに「秩序」が存在し、これが優れた機能を生み出す鍵となることを発見されています。

増野特定教授の研究フィールドは地球上にとどまりません。国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」でガラスを作製するプロジェクトにも参画され、2023年からその研究代表者を務めています。宇宙空間での微小重力環境※を利用し、地上では実現困難な均質性の高いガラスや新しい構造を持つガラスの研究をされています。

※微小重力環境:一般的には宇宙は「無重力」であるといわれますが、実際には地球の重力をわずかに受けているだけでなく、物体間には引力が発生するため(万有引力の法則)、専門的には微小重力という言葉を使用します。

日本のガラス研究の現状と課題

日本の大学における研究費や研究者数は横ばい

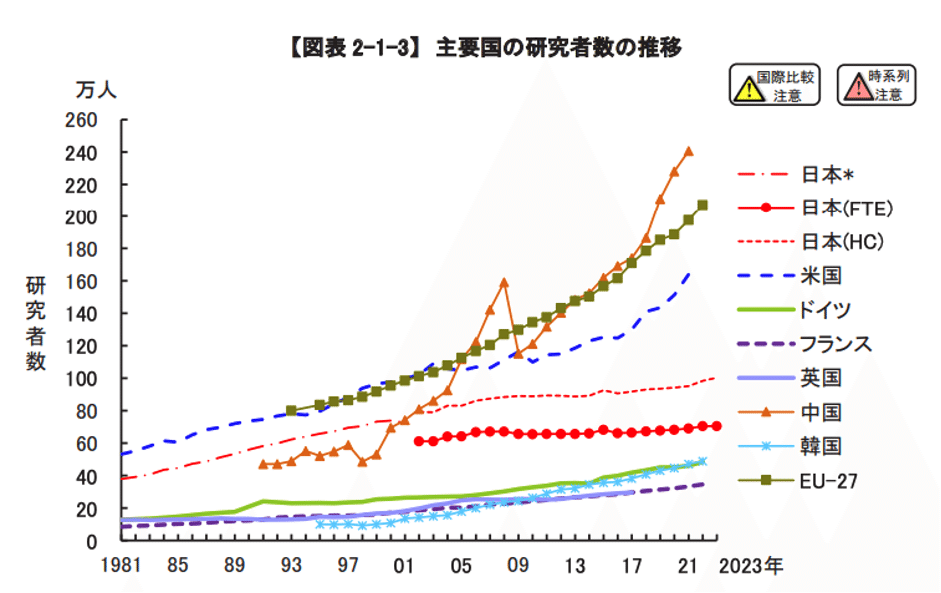

下図は、文部科学省が作成した主要国の大学部門における研究開発費と研究者数の推移です。日本の大学における研究費や研究者数の全体数は横ばいであり、欧米や中国に大きく差をつけられています。

図表:https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000116/files/NISTEP-RM341-FullJ.pdf

日本のガラス研究室を取り巻く状況も同様の傾向にある

ーー日本でのガラス研究の状況をどのように感じられていますか?

増野特定教授「大学にあるガラスの研究室の数は徐々に減っています。研究室や研究者の減少とともに国から支援される研究費も減り、ガラス分野の新規テーマや画期的な成果の減少につながるという悪循環に陥っているように感じます」

「一方で、今まで謎とされていたガラスを構成する原子の並び方や結合の状態など、ガラスの構造を調べる分析や計算の手法に大きな進展が見られ、ガラスの研究が新たなステージに入りつつあります。そういった知見を活用して新しい成果を出していけば、再び日本のガラス研究が注目を集め、大きなフィールドになっていくのではないかと思います」

増野特定教授「今回のNEGの寄附講座は学界に大きなインパクトがあります。信託方式による潤沢な予算を継続的に基礎研究に充てることで、今まで分からなかった法則や原理の発見につなげられると思います。

基礎研究から応用研究、開発を経て産業における具体的な成果が出るまでにはとても時間がかかるものです。しかし、本質に迫る研究は、将来の革新的な技術や製品の源泉となり、長期的な視点での投資が不可欠と考えています」

寄附講座の意義とは?

NEGによる京都大学への寄附講座の設置のこの取り組みは、基礎研究の継続性と安定性を確保する新しいモデルとして注目されています。短期的な成果にとらわれず、長期的な視点で研究を進められる環境は、真の意味での「基礎」研究に不可欠です。

ーーこの講座を通じてどのような研究を展開される予定ですか?

増野特定教授「常識を覆すガラスを創製することが私の大きな使命の一つだと思っています。そのためには、作製したガラスを自前で解析できる環境を整備する必要があります。なぜなら、ガラスを本当に理解するには、ガラスの作製から物性計測、分析、構造解析まで全て自分たちの手でできることが不可欠だからです」

「大学での研究において重要なのは、新しいガラスを作って物性を測定するだけでなく、その現象の『なぜ』を解明することです。このために、まず今まで知られていないガラスの構造を解明する必要があります。具体的には、数年内にNMR ※1 という大型装置の導入を予定しています。また、SPring-8 ※2 のような外部の大型施設も積極的に活用していく予定です。さらに、コンピューターシミュレーションを駆使して、複雑な原子の配列の状態を三次元的に表現し、解析できる環境も整備していきます」

※1 NMR:核磁気共鳴装置。有機物の分子構造の解析に使われていたが、最近はガラスの構造解析に活用する人が増えている。非破壊的かつ定量的に評価できる分析技術。

※2 SPring-8:兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出すことができる大型放射光施設。

ーー大学の研究室の役割は?

増野特定教授「企業では、トライ&エラーで『新しいガラスを作った』『組成を変えたら、特性が良くなった』という現象論で議論することが多いかもしれません。しかし、我々のような大学の研究室では「なぜ」に答えることができる「学理の構築」を取り組みの土台にすべきだと考えています。ガラスは結晶のように原子が秩序正しく並んでいないため、構造がよく理解できない材料とされており、現在のガラスの学問でも曖昧にされている場合が多くあります。「ガラスとは?」という問いに対して、「結晶ではないもの」という表現しかできなかったものを、「ガラスというのはこういうものですよ」ときちんとした表現で示せるようにしていきたいです。ガラスの原理をしっかりと理解したうえで、本当の意味でのガラスの無限の可能性を追究したいと思います」

若手研究者の育成も寄付講座の役割

ガラス基礎研究の未来を支えるのは、次世代を担う若手研究者・技術者たちです。京都大学の「ガラス基礎科学講座」では、単に研究を進めるだけでなく、将来のガラス研究を牽引する人材の育成にも力を入れています。これは日本のガラス研究の国際競争力を維持・向上させる上で極めて重要な役割を果たします。

ーー若手研究者の育成についてどのようにお考えですか?

増野特定教授「作製から解析までを自らが行い、ガラスという材料全体を俯瞰して捉え、他の研究者との議論を通して統一的な理解へと進めることができる人材を育成したいと考えています。その中で鍵になるのは、先ほど説明したガラス構造の測定や解析になります。ガラスの構造解析には、非常に高いレベルで理論を理解した上で、高い測定スキルが重要となります。寄附講座の資金を適切に活用し、先端レベルの構造解析ができる環境を整え、人を育てたいと考えています。優れた技術や理論を持つ海外の研究室とも積極的に交流させたいです」

ーー更なる研究の活性化や研究者を増やすためのビジョンを教えてください。

増野特定教授「博士の学位を取得した後は、積極的に外の世界で活躍して欲しいと思っています。学位取得直後は研究者としては半人前の状態です。しかし、半人前でもさまざまな大学や研究機関に出かけていき、ガラス研究の面白さを積極的に周囲に広げてもらえれば、ガラス研究の蕾(つぼみ)がいろんなところで花開くと思います。そうして研究者として一人前になったら、自分のガラス研究室を作ってほしいです」

このような取り組みを通じて、ガラス研究の魅力が若い世代に伝わり、より多くの優秀な人材がこの分野に集まることが期待されています。

今後の展望

増野特定教授は、すでに国内外の10を超える研究機関との連携による研究を進められています。また、NEGの寄附講座である滋賀県立大学ガラス工学研究センター、NEGとの3者による包括的な基礎研究テーマを協議して研究の計画を練っているところです。

「これらの連携に限らず、国内外のさまざまな機関と連携し、世界におけるガラス研究の大きなハブの一つになるようにしたいです」と増野特定教授から力強いお言葉をいただきました。

ガラス基礎研究は、一見地味で即座に目に見える成果が出にくい分野かもしれません。しかし、その奥深さと可能性は計り知れません。私たちの身の回りに当たり前のように存在するガラスが、実は未知の可能性に満ちた素材であり、その本質はまだ完全には解明されていないのです。

「ガラスの持つ無限の可能性を引き出し、モノづくりを通して、豊かな未来を切り拓きます。」というNEGの企業理念に沿って、長期的な視点で研究を支えることで、社会に貢献していきたいと考えています。

備考:信託方式「ガラス基礎科学講座」の年間報告などはこちら

参考:NEGの研究開発体制