後手ゴキ中に対する先手超速研究

ねっふぃです。先手番超速の研究を始めたので、その体系化の補助の為に記事として残しておきます

あくまで序盤の駒組の基本図作成を目的としている為、中盤研究は除外しています。

必ず指定局面から始めることが今回の目的

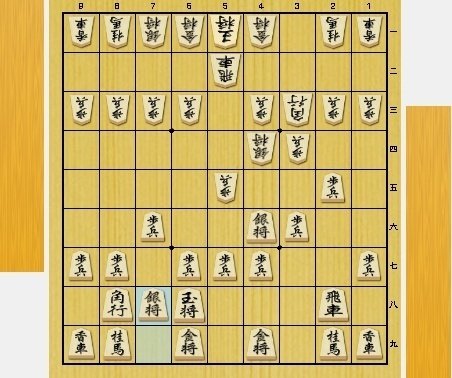

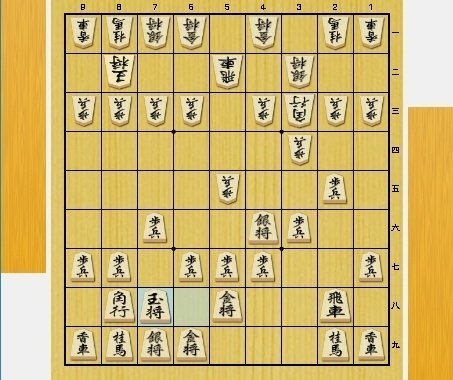

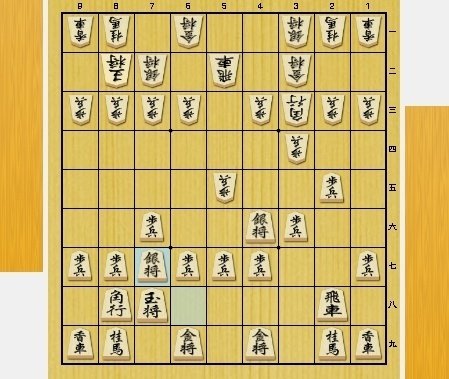

基本図

後手番の多少の手順前後はあれど、ここをテーマ図にして後手の対応によって駒組を変えていく

駒組といえど、超速なので基本似ているが、どのタイミングで△56歩が飛んでくるかによってそれに対する最善が変わってくる

ここを間違えないように指せれば各段と楽になる。後手ゴキ中をしてくる人は少ないと思うので、練習機会の確保のしずらさという意味でもちゃんと覚えて機会経験値を無駄にしないようにしたい

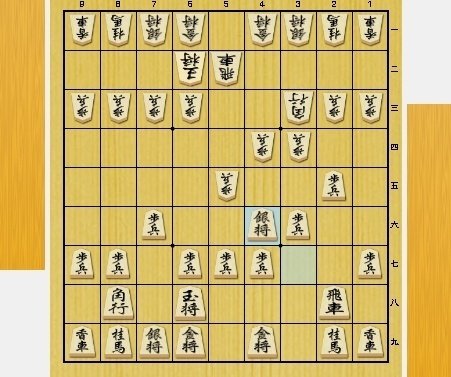

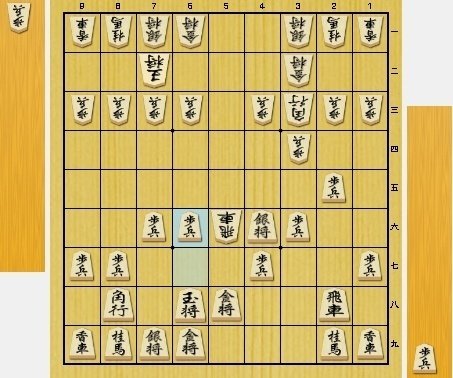

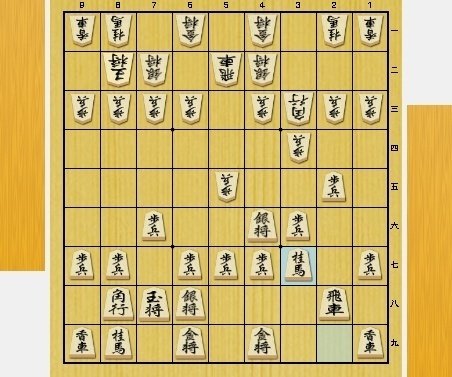

最速△56歩急戦

読んで字の如し

最速での△56歩突きへの対応。これが一番激しいので覚えておきたい

あんまやってくる人はいない印象だが、やられて負けると悔しいので応対はしっかり覚える

▲36歩以前の▲48銀△56歩もあるにはあるが、▲同歩△同飛、角成からの▲65角で勝ちなので実質はこれが最速となる

最速の△56歩に対しては▲57銀での対応が基本

ここから△76飛や△54飛等が考えられるが、全て▲46銀と指してそこからが構想の将棋になる

暴れるだけ暴れられはするので、乱戦となる。定跡化は相当数こなさないと難しい部分なので、▲46銀までは指すとだけ覚える

基本的に+300点以上なのでどっしりと指せれば良くなっていく計算です

▲56歩逆襲

基本図の前、△33角や△32金と角に紐をつけずに駒組してきた場合の奇襲▲56歩

これを△同歩と取ることが出来ない為、早々に一歩得して優勢になる変化

基本的にはこの変化はないが、序盤を適当に指している人でたまにこのミスをする人がいる為、咎めれるようにこの逆襲は知識としては持っておきたい

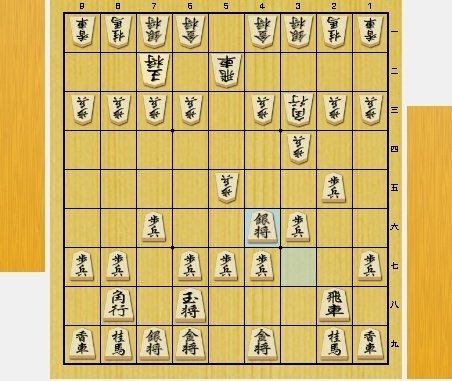

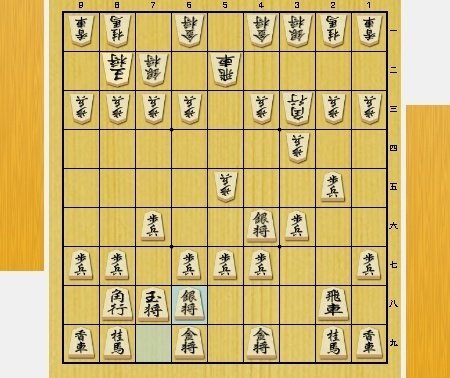

銀対抗

先に銀対抗形から

右側の銀同士で睨みあう形

先手超速ではこのあと▲78銀▲77銀▲66銀と指して二枚銀の形を作ります

ここがテーマ図だが、後手は組み方に制約があり、

△62玉と一手余計な手を指してしまうと、即▲35歩もしくは▲45銀で先手良しになる為、銀対抗を組む際は一直線に銀をくみ上げなければならない

逆に言えば、△62玉に反応したあとの▲35歩以下の攻め方は楽に勝ちを拾えるという意味では覚えておいた方が良さそうだ

△56歩のタイミング自体は選べないのでそれは各種研究は必要だが、組みあいまで行った際は大体この形までなる

画像では美濃だが、穴熊の変化も一応は存在していて、その場合は穴熊に入る前に▲24歩から決戦が始まるので、それも研究必須

△56歩のタイミングの研究は相当物量があるので、まずは組みあった状態でのこちらの最大火力の攻めから順番に研究して覚えるのが良さそう

今回はあくまで基本図に辿り着く為の前提知識の記事なので、ここからの中盤研究は割愛します

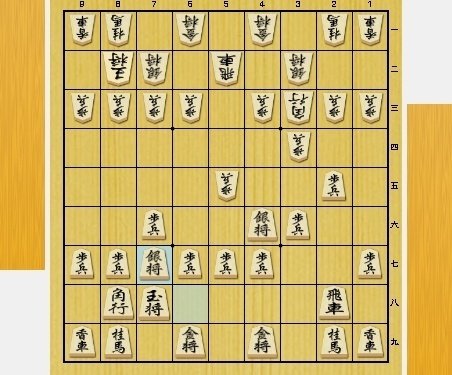

菅井流

△44歩の菅井流は▲46銀の出に対して△45歩から銀ばさみを狙う超速対策のようなもの

だが、手順をしっかり知っていれば超速の勝ちは揺るぎません

居玉かどうかで▲35歩の突き捨てを入れるかどうかが変わってくるので別途勉強は必須です

菅井流は研究を適当にしていると銀ばさみで悪くなるので、油断はなりません

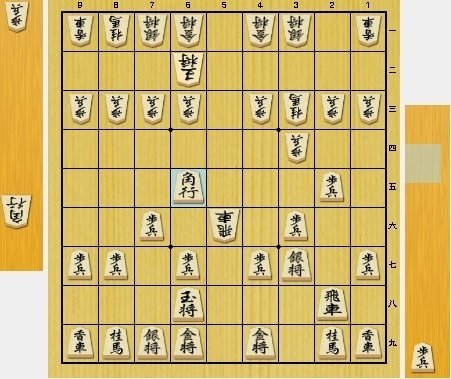

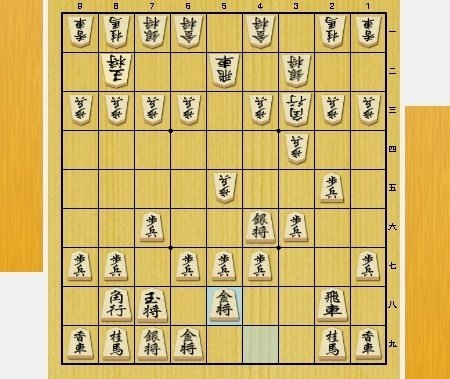

△62玉型△56歩

銀対抗と菅井流以外では、玉の移動以外の手はなくなってくる

まずは△62玉段階での△56歩がある

△62玉時点では83の地点に駒が効いていないので、この▲65角一撃で大優勢になる

その為、基本的には△62玉時点で攻めることはできず、最低△72玉は必要です

一応ここでの△56歩もあるにはあるので、▲65角だけ覚えておきましょう

△72玉型

ここからがメインの分岐で難しくなってくる

△72玉型ではこの瞬間の△56歩と△32金型△32銀型の3パターンの世界線が存在しています

△72玉型△56歩

△72玉型のタイミングでの△56歩

このタイミングの△56歩は一気に決戦が起こります。当然研究必須の激しい手順です

△72玉型△32銀

△32銀型はマイナーだが存在する

△32銀型と△32金型では対応が全く違う為、一緒くたにしないように

△32銀型では△56歩と△82玉の2パターン存在している。この分かれの対応を研究しましょう

△72玉型△32金

△72玉△32金型はもっともポピュラーだと思う。実戦でもよく見るのが△32金型な印象があります。

△78玉△32金型の分かれは3種類

△82玉or△42銀or△56歩です

△42銀が入っての△56歩のパターン等全て対応が違うので勉強必須項目です。

△82玉の分かれは後述の△82玉型との定跡合流です

△82玉型

△82玉型は囲いを優先する形。△82玉には穴熊の含みと先片美濃という概念、更に△72玉と対応が全く変わるのでまた難しいです

△82玉型△56歩

△82玉▲78玉の交換が入った状態での△56歩

△72玉型での△56歩とどちらがやりやすいのかは不明だが、どちらも優勢なのには変わらない

△72玉型と対応は全く同じです。ただし玉の位置が違う為に分岐は変わってくるので別個にして覚える必要がある

△82玉型先片美濃

先に片美濃では▲68銀という概念が生まれます

これは▲77銀▲66銀の二枚銀を目指す為の銀です

ここからの分岐は4パターン

▲68銀が入っている場合は▲24歩の前に先に角成と覚えよう

△32金も△32銀もどちらも▲77銀からの二枚銀での攻めになります

ここでの△56歩▲同歩△同飛には▲66銀の対応です

△42銀には▲37桂とすぐさま反応することで△53銀と上がれなくする効果があり、これははっきり優勢の分岐です

▲58金という無駄手を省略していることで桂馬が間に合っています

▲58金という手は△32銀△32金と交換で入れる手という覚え方で良さそうです

△82玉型△32銀

▲58金の簡単な覚え方としては、△32銀or△32金との交換で入れる駒という覚え方で良さそうです

▲68銀が入った状態での△32銀or△32金は代えて▲77銀で良しという覚え方になりそうです

これだけ知ってたら序盤の整理はしやすくなるかも

△32銀での△56歩は即角成を入れます。ここは後述の△32金型と対応が全く違うので別個で覚える必要ありです

これが一番謎の分かれ

先片美濃では▲68銀での二枚銀を目指したのに対して、後片美濃では▲68銀を入れていない為、▲77角と持久戦に向かいます

ここで△56歩には▲66歩です

先片美濃での二枚銀、後片美濃での持久戦の同一局面での使い分けがあるので覚えるのが面倒という方はこの場合でも▲68銀でもいいとは思います

△82玉型△32金

△32金の場合は、△56歩での対応が全く変わっていきます

ここを基本図にしての研究です。覚えるのが難しいという方は△32銀と対応を統一してもいいかもしれませんが、最善を目指すのであればこちら

△72銀に▲77角を用意するのは△32銀型でも同じですね

以上後手ゴキ中のメイン分岐です

大体網羅しているとは思います

中盤研究は別途必要で、あくまで指定局面研究をしやすくするための分類分けと思ってください