【地方史/Lost History】旧)欠村の概要 ・八柱神社の成り立ち~約150年閑却された歴史~(愛知県岡崎市)

はじめに

今回の「八柱神社の成り立ち~約150年閑却された歴史~」をより円滑に書くために”地方史(欠村誌)”を書いてきた。

最終的な歴史の判断は市に依る歴史調査/精査で判断されるだろうが、謂わば、約150年もの間。歴史から消されていた内容になる。

「どのようにまとめれば内容が伝わりやすいかーー」と考え抜いての結果だ。少々長い話になるが、お付き合いを頂けると幸いだ。

©イラストAC

幕末の先人が遺した八柱神社@欠町の歴史

概要

一本の筋が通った由緒があるとする。そうすると、後年に新たな発見が重なり、末広がりのようにより骨太な由緒が出来上がるものだと私は思う。

八柱神社@欠町は私が見る限り、その逆。先細りだ。

そのため、先ず、江戸時代末期の先人が遺してくださった「八王子大権現(八柱神社)」の概要をご紹介する。

先だって、位置関係を把握いただくために『東海道分間延絵図』を参照いただきたい。

東京国立博物館所蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0028045

もう少し分かりやすく拡大した延絵図を以下にお示しする。

東京国立博物館所蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0028045

※加工はネコチャーンによる

『参河総視禄』、『岡崎市史』を参考に簡潔に書くと八柱神社@欠町は、その昔、神社A(権現社・神明宮)と3柱が祀られていた神社B(便宜上”廣見社”とする)の総称を「八王子大権現」と呼んでいたようだ。

権現社はいうまでもなく、私たちの先祖・重辰(墨右衛門)が祀った熊野権現。詳細は下記参照いただけると幸いだ。

神明宮は投町裏(現・若宮町、朝日町付近か)に在り、かつて欠村の御領主であった一族、柴田殿の御子孫・六郎殿が出家し裕傳寺の御開基・神明宮別当に。

しかし、正保3(1646)年に岡崎藩が投町裏に下級武士の組屋敷を作ることとなり、それに伴い裕傳寺が移動。神明宮は権現社のある山に遷座されたようだ。

正保2(1645)年には私たちの先祖・2代目清右衛門(重辰の孫)が大庄屋をしていたとされる。

※”5代目清右衛門も大庄屋”と記録が『新編岡崎市史 近世3』に遺されている

それを念頭に入れると、

・旧御領主が上意により神明宮の別当になられる

・正保3年当時、庄屋一族が祀る神仏の社のある山

・築山殿を拒まない家系(松平新右衛門との内縁)など

上記なご縁も神明宮が権現社近くに遷座した理由ではないだろうか。

書物が遺っていないため推測になるが、江戸時代中期頃までは権現社・神明宮には氏族以外は限られた村民しか参拝できなかったのではなかろうかと私は思うのだ。

八王子大権現(江戸時代末期当時)

次に、現在の「八柱神社」と号する以前の「八王子大権現」について『参河総視禄』を基に触れていきたいと思う。

八王子大権現 廣見社(神社B)

所在地 欠村と洞村との境、水田に囲まれた場所

※旧神域のため、場所は明記せず。興味本位で近寄る事勿れ

祭神 大日女霊尊 別名:天照大神

大己貴命 別名:大国主命

本殿大きさ 約1.21m*1.21m

社地広さ 約181m*181m

拝殿大きさ 約3.6m*4.5m

鳥居1基(氏子奉納)、狛犬1対(と思われる、氏子奉納・あるご一族による奉納)、石燈篭2基、手水鉢

摂社 御鍬大明神

合祀 明和4(1767)年

社大きさ 約1.2m*1.2m(本殿と合祀か――)

南北朝時代(1300年代)より御領主がいた地域だ。人が集まり、生活の基盤ができれば信仰は自ずと生まれるものだと私は思う。

気象データも何もない時代だ。地震・台風・日食/月食・干ばつ・大雨等。神に祈るしかないだろう。

そのため、どのような形であれ廣見社はこの地に元々あった”祈りの場”(要は元の土地神様)と私は推測する。

元の社号はなかったのか、それは分かりかねる。そのため、ここでは便宜上”廣見社”としたわけだ。

八王子大権現 権現社・神明宮(神社A)

<権現社>

所在地 現八柱神社の場所付近→廣見社に社建立or遷座か――

※年代不明

祭神 五男三女神(”八王子”のため牛頭天皇の8人の王子か――)

御由緒

岡崎旧記ニ曰権現ハ鈴木墨右衛門元紀伊国ノ産三州桜井村ヨリ掛村エ引越ノ時ヨリ勧請スト云是熊野権現ナラン云

「元は紀伊生まれの鈴木墨右衛門が桜井村より欠村に引っ越し、その際に勧請した。それがこの地の熊野権現と伝えられている」ということだろう。読み間違えれば「権現=鈴木墨右衛門」と理解してしまうだろう。

勧請 天文8(1539)年 桜井村より

※奥宮の創建は天正7年か――

社大きさ 約0.45m*0.45m

社地広さ 約45m*50.5m

<神明宮>

所在地 権現社と同様

祭神 築山殿御霊

遷座 裕傳寺より、正保3(1646)年

社大きさ 約0.45m*0.45m

社地広さ 約191m*36.4m

複数のお社が村内に在る。そのため、欠村に在った全てのお社の総称として「八王子大権現」と号したのではないか、と私は思う。

実際に、『参河総視禄』『岡崎市史 第七巻』に「八王子社に天照大神を祀るのはどういう訳だ」という旨の記述があった。

それぞれの地にそれぞれの理由があるものではないだろうか。

©イラストAC

八柱神社(大正時代、現在)

大正時代

大正時代に入ると遺されている書物もどういう訳だか意味がよく分からない記述が散見されるようになる。

『岡崎市史 第七巻』も明治政府が発布した神仏分離令に依るものか、「権現社」「鈴木墨右衛門」の記述は全て削除され「無格社(社格が末端の社)」という記述になっている。

由緒に至っては下記の記述にかわる。

大正二年二月二十二日同町石ケ崎より無格社神明社を合祀した、此神明社の祭神を、今は天照大神となせど、實は徳川家康の室築山殿の靈を祀つたものであると傳えて居る。

祭神は、五男三女の神、天照大神である、然るに参河総視禄には、石ケ崎神明社を合祀せざる以前、祭神二座、大日女靈尊、大己貴命となせるが、何に拠つたものであろう。

【変わるご由緒】

随分と由緒が変わっている。

何が起きたらものの50年強でこのように由緒が変わってしまうのか理解し難い。

調査に訪れ、執筆した市役所の方も頭を悩ませたに違いない。参考として『参河総視禄』を掲載している。

要は、神社の成り立ちを適切に理解していない当時の方が管理、役所の調査に応じた……そのあたりではなかろうか。

創建 天正7(1579)年11月

境内 624坪

場所 旧欠村(廣見付近)……『岡崎市史』調査当時 大正10年前後か

現在

現代に戻る。

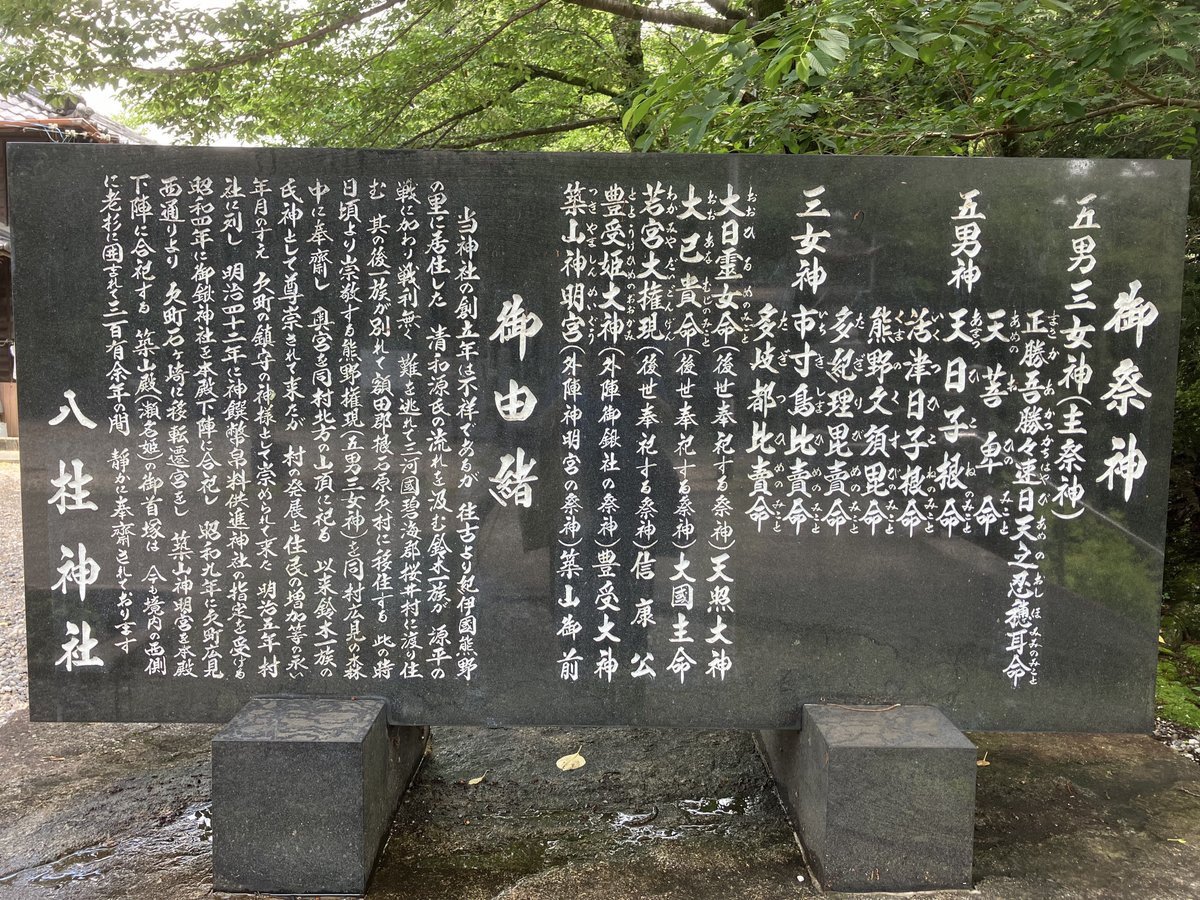

1枚の板に御由緒等が記載されているため、以下のとおりにお示しする。

但し、八百万の神々がいる国。自然崇拝の熊野権現を祀っている神社。

今あるものを壊す必要はないと私は考える

2023年6月撮影

上記の御由緒板曰く、

御祭神 13柱の神様(詳細は上記参照のこと)

創建年度 不明

また、神社に謎のフライヤーがあった(出典・参照元の記載・文責・発行元の記載が一切なし)。

そのフライヤー曰く、

御祭神 13柱の神様

創建年度 鎌倉時代後期

何故、このように簡単に由緒が書き換わるのか理解しかねる。

【現代の補足】

貴重な書物を精査/整理していくと、下記のような遷座を経て現在の位置の「八柱神社@欠町」があると思われる。

東京国立博物館所蔵

https://image.tnm.jp/image/1024/E0028062.jpg

※加工はネコチャーンによる

加えて、このような情報社会になることを想像できなかった故だと思いたいが、本殿のみにするのではなく、摂社を作り各々のお社を作ることで

・新しくこの地に越してきた方にどのような土地神か把握してもらい易い

・遠方から参拝にいらっしゃった方に説明し易い

・後世に語り継ぎ易い など

そういった利点があったと思う。

しかし、摂社を建てることなく本殿に江戸時代末期には確実に個のお社を持っていた神々を同居させたという状態が現在の「八柱神社@欠町」だと私は思う。

非常に残念だ。

神社の近年の歴史

これは町の古老から聞いた話だ。

現在の八柱神社。戦後から昭和30年代頃の話だろうか。

芝居小屋(市民ホームの在る場所)があったという。手筒花火を皆で手分けし造り、例大祭の日にある御家から長持ちに入れ神社に奉納したという*1。

それは華やかな例大祭が毎年行われていたそうだ。

しかし、今は昔。

*1 火薬類取締法の改正と思われるため、昭和35年以前か

まとめ

以前にも言及したが、私の母方の祖父母両家の家系から旧欠村エリアにある家と婚姻関係を結ばれた御家がある。

これは私の母方の祖父から聞いた話だ。

「昭和30年頃、八柱神社の例大祭の日に(祖父から見て)伯母の家に招かれ訪れた。(当時神社の眼下は田畑)参道に続く道にズラリと出店が並び、芝居小屋では村芝居が行われ、手筒花火まで奉納される。それはそれはとても眩しいぐらいに華やかなお祭りだった」と。

私は八柱神社@欠町と自分との関係性を知ってまだ1年半。

10年、50年、100年と今ある神社が町の人から敬愛され、遺ってほしい。

数百年ともに歩んできた神々をどうして失望させられようか。

少なくとも私は、そう思っている。

現に抗不安薬など。特にここ1年半、ストレス過多で服用しているが……

そのため、2-3か月はこの話からは遠ざかりたい

そういった歴史散策。誰かがやらねばいけないこと

©イラストAC

補足

前回の記事で「忠告が電波扱い」と記述した。どう表現すれば伝わりやすいかと思案に暮れた結果だ。

分かりやすく表現すると「虫の知らせ」「気配を感じる(察知)」とする方が伝わり易いだろうか。

私は血筋ゆえか受け取るアンテナが過敏なだけだろう。

そうでなければ、「御先祖が憤慨している(と伝わってくる)」からここまで辿り着くことはなかったと思う。

©イラストAC

リアル社会の方に対する苦言/忠告

氏子A氏(貴殿が私の悪口等を流布しない限り特定されないはずだが)

①貴殿のしたことは「数百年と祀られた神々と5ケ町の氏子6,000人強を人質にとった言論封殺」。

そもそも、神々や神社を支えてくださる氏子の方々を脅迫の道具に使うことは不敬・非礼だろう。

神社も祀られている神々も5ケ町の土地神であり、貴殿の私物ではない。

②「責任は自分で負う」と仰った。私達一族へ責任転嫁はなさらぬよう。ほぼ同じ内容を聞き、別の由緒が出てくることが問題。

リスクマネジメントと書き方等工夫すれば特に大きな問題に発展しなかった話。私以前に由緒につき苦言を呈した方にも言論封殺したと(無自覚で)ご自身が仰った。概ね、私含め3人が脅迫/強要(脅し)をされていると見ているが。

市役所の複数課も把握している話。その際は、5ケ町全体、及び、「この100年が八柱神社の歴史」の意に対する説明責任のみ果たしていただきたい。

司法(脅迫/強要、名誉棄損等)は私の心身が安定し次第、別で行う。

私達一族

(ごく一部の)貴方らが調べれば問題にならなかった話。A氏に反論できなかったであろうことには一定の理解を示すが、義務と権利が全く釣り合っていないことはどう説明なさるのか。

結局は親族。いずれ話し合いのみで済ます予定。

今のままでは権現さんがいなくなることを理解されたし。

(実際は上記の1.5倍は有 100冊弱)

貴重な書籍もあるため、いずれは地方史の個人調査/研究のために開放予定

最終改定: 令和 年 月 日( 回目)

※後に読み返した際に変更があれば、改定日を修正いたします

【注意事項】

著作権の観点から、無断引用・転載はお控えください。

引用・転載の際は必ずお声がけください

※本来、引用はルールさえ遵守いただければ連絡不要ですが、引用元不明記など諸般のトラブル防止のためご一報ください

ネット上;当記事の”リンク貼り”はご自由に

実社会;現状、私が調べ書き記した部分については、私の許可なしに参照も含め使用することは一切禁じます

【参照/参考サイト】

『新編岡崎市史 中世2』

『岡崎市史 第参巻』

『岡崎市史 第七巻』

『参河総視禄』岡崎翻刻ボランティア編

国立博物館 https://www.tnm.jp/

岡崎市役所 https://www.city.okazaki.lg.jp/

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149/

火薬類取締法の一部を改正する法律 https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000052260¤t=-1

【画像出典元】

国立博物館 研究情報アーカイブス https://webarchives.tnm.jp/

イラストAC https://www.ac-illust.com/

【画像編集】

canva https://www.canva.com/