「計画を描く」ということ(2/2)

いつも熱中する組織のnoteをお読みいただきありがとうございます。

前週に続き、今週も中島が投稿致します。

前回は「計画を描く」ことの必要性と活用方法ついて考えてみました。

こちらの投稿も、是非ご覧になってみて下さい。

今回は、具体的に「目的や目標へたどり着く確率を高める」計画をどう描いていけばいいのか、について考えてみたいと思います。

3.計画の要件とは?

稲盛和夫さんは京セラフィロソフィの中で、新しいことを成し遂げるには、「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」。そして、「計画の段階では、『何としてもやり遂げなければならない』という強い意志をもって悲観的に構想を見つめなおし、起こりうるすべての問題を想定して対応策を慎重に考え尽くさなければなりません。」と言っています。

前回、「計画を描く」とは、まだ見ぬ世界を冒険する際に「たどり着き方の地図を描く」ようなもの、とお伝えしました。「冒険は楽しく、ワクワクするものではないのか」という声が聞こえてきそうですが、例えば、こんな感覚で捉えてみましょう。

前回のエベレストに登頂する例を使うと、「エベレストに登頂する」という挑戦の計画を描くことは楽しいし、ワクワクするのだけれど、一方、一歩間違えれば命を落としかねない危険があるのも事実。登頂を目指しているからこそ、途中で遭遇するであろう危険をあらゆる角度から想定し、その備えを万全にしようと考えるもの。稲盛さんは、それを「悲観的」という言葉を使って表現しているのでしょう。これは様々な事業を一から立ち上げ、拡大してきた稲盛さんだからこそできる表現なのだと思います。しかし、感覚はなんとなくでも分かるのではないでしょうか。

さて、そのような計画を描くためには、以下の3つのことがポイントだと考えています。

(1)「問題」をはっきりと捉える

(2)「問題」=ギャップを埋める方策を全て出し切る(全部出し)

(3)メンバー一人ひとりの行動がイメージできるところまで描く

一つずつ説明していきます。

(1)「問題」をはっきりと捉える

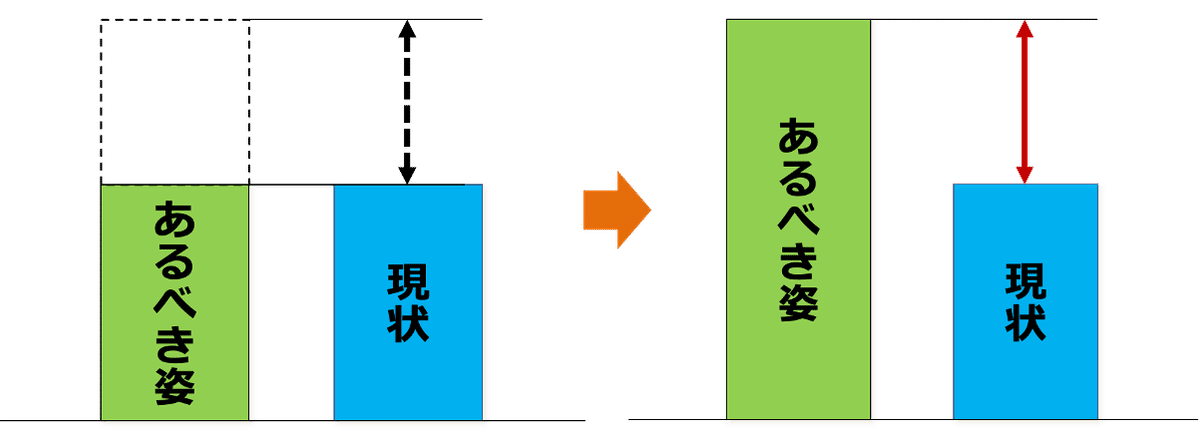

計画を描く際は、「問題」をはっきりと捉えることから始まります。問題が漠然としていると、課題ややるべきことがずれたものになりかねません。ですから、まずは問題をしっかり捉えるところからなのです。ここでは「問題」を「あるべき姿と現状とのギャップ」と定義します。以下の通りです。

マネジャーの方であれば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

それでは問題を発見するための3つのポイントを見ていきましょう。

①ポイント1:あるべき姿を明確に描く

組織であるべき姿を描いたつもりでも意外と人によって解釈が異なったりするもの。ですから、解釈の余地がないくらい具体的に描くことであるべき姿が明確になります。

②ポイント2:現状を正確に把握する

「現状」を正確に把握するには、事実を掴む必要があります。把握したことに自身の解釈が入っていたり、人から聞いたことであったり、憶測や推測であったりすると正確とは言えません。ですから、事実を掴むことであるべき姿と現状のギャップが正確に見えてきます。

③ ポイント3:あるべき姿を高く描く

あるべき姿を明確に描いても、それが低いと現状とのギャップが発生しません。ギャップが発生しないので現状に満足し、その結果、改善が生まれません。ですから、あるべき姿を高く描くことで、あるべき姿と現状のギャップが生まれます。

このように「あるべき姿」と「現状」を明確にすることで、そのギャップも明確になり、問題発見へと繋がります。

(2)「問題」=ギャップを埋める方策を全て出し切る(全部出し)

問題が特定できたら、課題へと落し込んでいきます。ここで問題と課題の定義に触れておきます。ここでは、問題とは「あるべき姿と現状とのギャップのこと」であり、課題とは「そのギャップを解消するためのやるべきこと」と定義して話しを進めます。以下のスライドも参考にして下さい。

そして、「やるべきことへ落し込んでいく」ことを「計画を描く」と定義します。計画を描く手法は様々ありますが、ここでのポイントは「ギャップを埋める方策を全て出し切る」ということです。その有効な手法の一つがイシューツリーです。このイシューツリーを使えば、次のようなことを未然に防ぐことができ、計画の水準を高められます。

・ 最初に出た方策に飛びつく

・ 影響力の強い人の意見で決まる

・ 深く考えず、方策の有効性が検討されない

・ 現場(メンバー)の意見が反映されていない

・ 十分な方策が出されたかどうかが分からない

ここでイシューツリー作成の具体例をご紹介します。まず課題とは前述の通りなのですが、もう少し付け加えますと、課題はこれまでと同じようにやっていたら到達できない部分のことを指します。以下のスライドのような感じです。

例えば、ある製品の販売台数を目標にします。これまでと同じようにやっていたら1,000台の受注は見えています。残りの2,000台がこれまでと同じやり方では到達できない部分です。

そして、この2,000台の受注について細かく分割したイシューツリーが以下となります。これは実際にクライアント企業で作成されたものを私が一部改良したものです。なお、フォーマットはツリー状になっていませんが、作成方法はイシューツリーの考え方に準拠しています。

このイシューツリーの作成のポイントは次の3つとなります。

① モレなく、ダブリなく

課題を細かく分割した際に、同じレベルの課題に漏れがないか、重複がないかを確かめます。この時に、最初は同じレベルの課題を個数制限なしに出せるだけ出します。そして、一旦全て出せた状態になったら、今度は4つ以上出ている部分は3つに、3つに満たない場合は3つまでは出す、というように3つにこだわるとアイデアを更に深めることができたりします。

② 行動に結びつくまで具体化する

課題を細分化し、最終的に具体的な行動に繋がるまで深めます。あくまでも理想ですが、深める階層は具体例のイシューツリーのように、1×3×3×3でやるべきことが27個出てくるような形です。ここまで深められると「導入効果を数値で示せる資料を用意する」「テスト導入を3件受注する」「テスト事例を業界団体の会合でプレゼンする」のように、具体的にイメージできるレベルになります。

③ 逆からも確かめてみる

最初の作業は一番左の「最重要課題」を細分化し、右側に流れて行く形で「やるべきこと」まで作成しました。ここでは右側から見ていきます。「やるべきこと」を実行すれば、一つ左の「課題」が解決するのか? 3つの「課題」が解決すれば「重要課題」は解決するのか? 3つの「重要課題」が解決すれば「最重要課題」は解決するのか? という具合です。

なお、数値で検討できる項目に関しては各施策の期待効果を数値化して考えてみることで難易度や実現可能性のイメージを具体化することができます。

実際方策出しをしても、最初の段階で全てのアイデアが出ることは稀であり、この「課題の細分化(左から右に流れる)」と「解決可能性の点検(右から左に流れる)」を何度か繰り返す中でアイデアが追加され、イシューツリーは洗練されていきます。

ここで忘れてはならないのが、イシューツリーを完成させることが目的ではなく、メンバーが目的地へたどり着くためのルートを何度もイメージし、最終的には「たどり着けそうだ」という確信度が高まることです。

そのためにはさらに完成したイシューツリーを眺め、「これで本当に達成できるのか?」「達成できないとすればどんなことが考えられるのか?」「見落としているリスクは何なのか?」という視点で、冷静になって慎重に検討できると、なお確信度は高まるでしょう。

(3)メンバー一人ひとりの行動がイメージできるところまで描く

そして、この「やるべきこと」を一人ひとりの行動へと落し込むことまでが「計画を描く」ということになります。以下がアクションプランの実例となります。なお、前述のイシューツリーの実例に対応したアクションプランになっています。

アクションプランを作成するメリットの一つは、行動の一歩目が明確になるということです。なかなか行動に繋がらないメンバーにありがちなのが、やるべきことは理解しているが、何から行動したらいいのかが見えていないことです。

例えば、「ジョギングする」という行動一つ取っても、やったことがない人にとっては、どんな服を着て、どのルートを、どれくらいの速さで、何分走ればいいのかが分からず、行動することができません。

ここまで具体化できると、一歩目を踏み出すことが苦手なメンバーでも動けます。そして、計画外のことが生じた時も、どのステップを変更するのか、入れ替えるのか、期限をどう再設定すると間に合わせることができるか、容易に検討ができます。

アクションプランを作成する上でのポイントは「完了基準」と「期限」を決めることです。「期限」を決めることの重要性は既に理解している人も多いでしょう。しかし、「完了基準」の重要性を真に理解している人は少ないように感じます。多くの場合、行動したかどうかを完了基準にしてしまいます。例えば「お客様を訪問した」「お客様に製品を紹介した」などです。これだとお客様を訪問して、先方の担当者とどんな会話をし、情報を得られればいいのかまでは事前にイメージしないでしょう。

ですから「完了基準」はこちらが行動し、先方のリアクションがないと得られないようなことを設定するようにします。例えば、「保有設備のリストを入手する」「紹介した製品に対する認識と懸念を聴取する」などのようにです。

また、設計部門や製造部門などの場合は、図面や要件定義書などの資料や製品、改善したラインなど、アウトプットすべき内容をどこまで完了させるのか、という視点で完了基準に設定するといいでしょう。

計画を描く手法は様々あります。今回ご紹介したイシューツリーやアクションプランも一つの手法に過ぎません。計画を描く上で重要なことは、繰り返しになりますが、まだ見ぬ未来の果てを目指す上で、「何とかこのプランなら目的地に辿り着けそうだ」というレベルまで皆がイメージし、一人ひとりが「すぐに行動に移せる」状態になることです。

4.最後に

さて、いかがでしたでしょうか。

少しは計画に対するイメージが変わり、その重要性を理解することができたでしょうか。単なる手法に走るのではなく、また、計画を描いたことに満足することなく、マネジャーは描いた計画を片時も離さず、組織を安全にかつ確実に目的地へ辿り着かせるために活用していくようにしましょう。