【IISEセミナー開催レポート#2】講演2「モビリティDXと交通の未来」

国際社会経済研究所(IISE)は、ソートリーダーシップ活動の一環として、「未来の地域公共交通を考える」をテーマとしたIISEセミナーを11月18日(月)に開催しました。

近年、運転手不足、2024年問題、日本版ライドシェアなど、地域公共交通周辺では様々な変容が生まれている中、自動運転を活用した新たな交通サービスが社会実装フェーズを迎えつつあります。新たなサービスとどのように共存し、より安全・安心でサスティナブルな地域交通を実現していくか、本セミナーでは、公共交通や自動運転に関する様々な領域の専門家をお招きし、最新動向を共有いただくとともに、現状の課題や今後への期待について議論いたしました。

今回は、経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐 京藤 雄太氏「モビリティDXと交通の未来」の講演について、レポートを公開しますので、ぜひご覧ください。

1.自動車産業におけるGX/DXのグローバル競争

自動車産業では、GX(グリーン・トランスフォーメーション)の分野で長きに渡って非常に激しい国際競争が起こっていますが、近年、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の分野でも、例えば乗り心地や燃費といったハードウェアの性能だけではなく、SDV(Software Defined Vehicle)の概念の普及など、ソフトウェアが車の価値を向上させる世界になってきており、日本の自動車産業が国際競争を戦っていくためには、モビリティのDXは大きな影響力を持つと考えています。その中でも自動運転は重要な領域だと認識しており、経済産業省は、まず先行事例を創出するための研究開発・社会実装事業を進めています。そしてその成果を、国土交通省と協力し、補助金も活用して全国に展開していこうと考えています。

2.モビリティDX分野における世界の動向

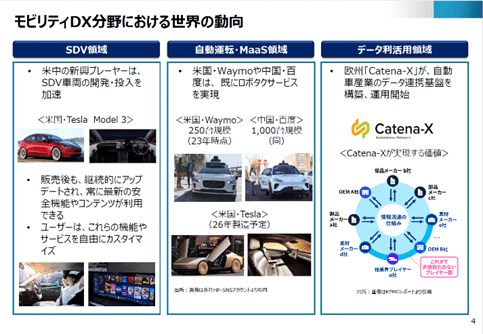

モビリティDXの世界の動向を3つの領域に分けて紹介します。

1つ目に、例えばテスラの車両は、洗練された車内のユーザーインターフェースが特徴で、定期的にこのインターフェースを変化させ、常に新しい車に乗っているかのように感じさせてくれます。また、ユーザー好みのアプリケーションを入れることにより、移動時の楽しみ方をパーソナライズするなど、好みのデザインや機能を持った車を作れるようになります。このように、ユーザーが価値を感じながら、お金を払いたくなる仕組みが近年実現できるようになっています。

2つ目は、自動運転やMaaSといわれる新しいモビリティサービスです。米国や中国では、既にドライバーなしのロボットタクシーが走っており、有償での運行事例もあります。ユーザーが所有している車を、週末はプライベートで使用し、平日の仕事中はロボットタクシーとしてお客さんを乗せるといった新しい車の持ち方も提案されています。

3つ目のデータ利活用領域では、権利を守りながらセキュアに、どうやって異業種でデータを連携させて価値を生むのかというような議論も盛んになっています。

3.モビリティDX戦略の目標と実現に向けた取組

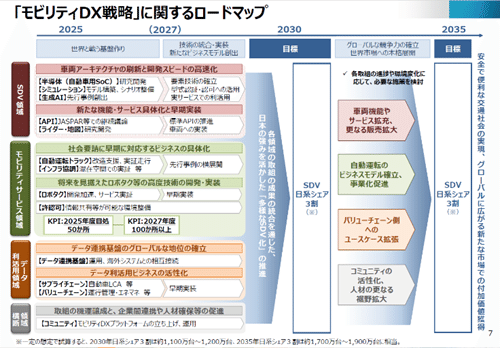

経済産業省と国土交通省では、こうしたグローバルな競争に打ち勝つため、「モビリティDX検討会」という有識者会議で議論を進めています。その議論を反映し、2024年5月に策定したモビリティDX戦略では、SDV、自動運転やMaaSといったモビリティサービス、データ利活用をモビリティDXの競争が生じていく主要3領域と特定し、2030年及び2035年における「SDV日系シェア3割」との目標に向けて官民のリソースを結集して取り組んでいくことを打ち出しています。

モビリティサービスに関しては、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」において無人自動運転移動サービスを2025年度目処に全国で50か所程度、2027年度までに100か所以上で実現させていく政府目標も設定されています。

また、モビリティDX戦略の目標に向けては、自動車産業での取組のみではなく、企業間連携やソフトウェア人材確保等の促進を通じてSDV化に対応していくことが必要です。それにはアカデミアやIT業界等異業種の協力が必要ですし、また、地域で新しいサービスを実装するには自治体の理解と協力が不可欠です。

このように新しいプレーヤーを巻き込んでモビリティDXを進めていくうえで、緩やかな繋がりで取組の機運を高めていけるようなコミュニティとして、「モビリティDXプラットフォーム」※を立ち上げました。会員向けにイベントの開催やニュースレターの配信等を予定しており、皆さんにとって有益なコミュニティになるよう検討を進めているところですので、ぜひ会員登録いただければと思います。

※モビリティDXプラットフォーム

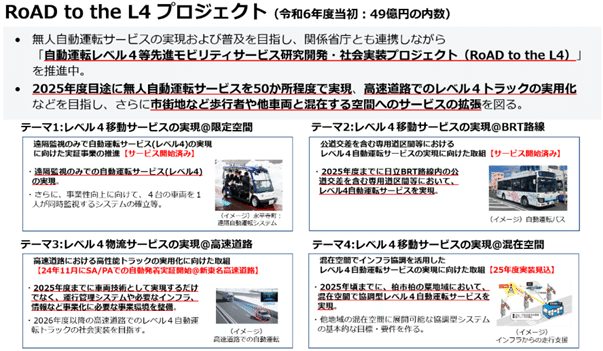

4.自動運転移動サービスの普及に向けた取組

これまでに述べたとおり、政府目標として無人自動運転移動サービスを2025年度目処に全国で50か所程度、2027年度までに100か所以上で実現することを掲げています。経済産業省は関係省庁と連携しながら「RoAD to the L4プロジェクト」を推進しており、このうち福井県永平寺町での「テーマ1」では、ゴルフカートを自動運転車に改造して日本で初めてレベル4の許認可を取得し、運行を開始しています。現在地域の足や観光客の足として活用されているという結果だけでなく、制度の整備に貢献し、トラブル対応も含めた運用ノウハウなど新しい知見も生み出し続けています。茨城県日立市での「テーマ2」は、先の事業の成果を応用して、皆さんにもなじみのある中型バスタイプの自動運転車を実現することを目指しています。これが先例となって、全国に広く自動運転移動サービスが普及していくことを狙うものです。千葉県柏市での「テーマ4」では、同様の中型バスタイプの自動運転車を前提に、インフラとの協調により他の交通参加者と混在する空間でもスムーズな運行を目指し、さらに広い普及につなげていこうとする取組も進めています。

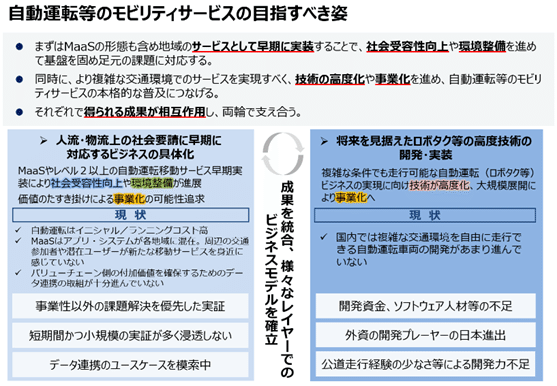

地域の移動課題を解決するためには、有人か無人かに関わらず新しいサービスを早期に実装し、課題を明確化しつつ、社会の理解を得ること、そして制度の整備やノウハウの蓄積といった環境整備を進めることが重要です。

同時に、ロボットタクシーのような高度技術の開発や実装など、自動運転移動サービスをビジネスとして成立させるために、技術的な課題のみならずビジネス面での課題も解決していくことが必要で、これらを両輪で進めていくことが重要だと考えています。

また、経済産業省は国土交通省や警察庁とともに自動運転移動サービスの社会実装に向けた「手引き」を作成しました。自動運転導入における計画、構想の段階から、法令に基づく許認可取得などの社会実装までのプロセスについてまとめており、新しくサービスの導入を考える自治体、交通事業者、そして開発者など全てのプレーヤーに参考にしていただけます。許認可のプロセスでは、道路運送車両法、道路運送法、道路交通法について具体の法令の基準に則ってどのようなことに対応する必要があるのか記載しており、参考になるものになっています。

5.MaaSの取組

経済産業省と国土交通省では、将来の自動運転社会の実現を見据え、新たなモビリティサービスの社会実装を通じた移動課題の解決及び地域活性化を目指し、地域と企業の協働による意欲的な挑戦を促す「スマートモビリティチャレンジ」プロジェクトを実施しています。

プロジェクトの一環として、経済産業省では地域新MaaS創出推進事業を実施し、令和6年度は先進パイロット地域として6地域を選定し、実証を進めています。

また、取組の横展開を推進するため、これまでの実証で培った知見をもとに各地域が自力で取り組める環境の創出を目指したガイドブック「スマートモビリティの創り方」を作成しました。

国のプロジェクトは、あえて困難な課題に対応し、得られた成果や知見を広く共有していくことに注力しています。先進的な技術だけではなく、参考になる事例をしっかりと作り込むことが重要だと考えており、引き続き自動運転移動サービスの政府目標やモビリティDX戦略の目標に向けた取組を進めていきます。

企画・制作・編集:IISEソートリーダーシップモビリティチーム(岡部稔哉、塚原督、丸山孝司)