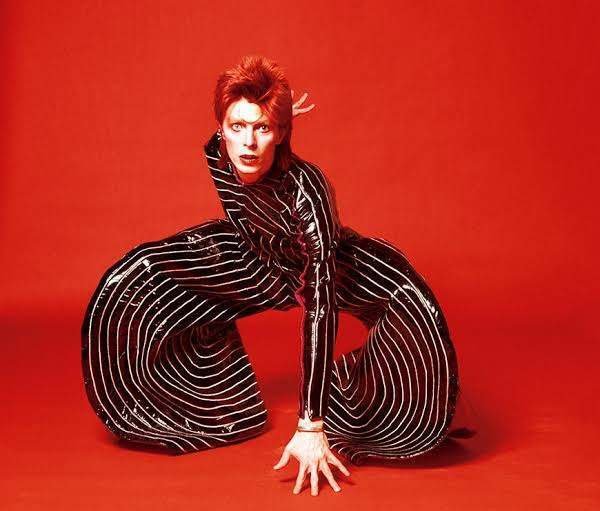

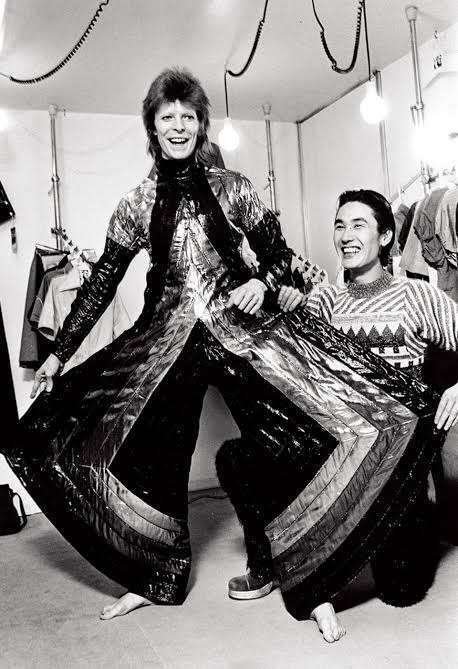

男と女と男、その5:デヴィッド・ボウイと当時のカミさん?と山本寛斎

2017年に日本公開された

『DAVID BAWIE IS』

の公開時の感想より

極私的デイヴィッド・ボウイ考

2017年3月8日 ·

1月に、このイベントが本国の英国ロンドンのヴィクトリア&アルバート(V&A)博物館で開催されていた2013年当時の見処を紹介した同名のドキュメンタリー映画

「デヴィッド・ボウイ・イズ」

を観ましたが、この映画の白眉は、やはり同じ日本人である山本寛斎氏のスピーチでしたね。

今や世界的に成功して功なり名を遂げた彼が、2013年時点で、イベントが開催されていた会場の特設ステージのパブリックなスピーチの場に登場。

実は、この映画が製作されていた時点ではデヴィッド・ボウイは存命していましたが、既に生きる伝説と化していたともいえます。

( そして、2022年には、山本寛斎氏自身も鬼籍に入られてしまいました )

山本寛斎氏の英語でのスピーチは、決して洗練された言葉でも発音でもないにもかかわらず、そこに込められた彼のパッションとインシデントは、そうであってもイングリッシュ・ネイティブの聴衆の心を揺さぶるに充分な内容でした。

まだ、世界的には駆け出し時代のデザイナーだった1973年当時27歳の彼に、米国ニューヨークから午前零時に国際電話が日本に掛かってきました。

それも、デヴィッド・ボウイ本人ではなく、寛斎はスピーチで「彼女」という表現を使ったところを見ると、たぶんファッションモデルだったデヴィッドの当時の夫人だったアンジー、あるいはもう一人、日本人のスタイリスト、高橋靖子氏が交渉に当たったのかもしれません。

曰く、あなたのデザインした衣装をデヴィッドのコンサートでコスチュームに採用したい。

ついては、これからニューヨークのコンサート会場に来るために飛行機で海を渡ってくれないか?

さすがに既に国内では売れっ子になっていた寛斎は、現在は予定が全て埋まっているから無理だとひたすら断る訳ですが、午前5時まで掛かった彼女の国際電話での説得によって、全ての予定をキャンセルして、遂に海を渡ってニューヨークのコンサート会場に駆け付けます。

それが、当時、いや現在においても、ファッション業界ではどれほど恐ろしくリスキーなことであるかを十分に承知しながらも、27歳の寛斎は、そこにそれ以上の何かを賭けたのでしょう。

果たしてその賭けに勝った彼は、今日、この会場のプレゼンターの一人として登壇し、最大限の賛辞を会場のオーディエンスから受けることができたのでした♪

ドキュメンタリ映画の「David Bowie Is」上映情報はコチラ

↓

https://www.culture-ville.jp/theater

中学校3年になって、吹奏楽部の部活も一段落して、はじめてポップスやロックにはまったのが、デヴィッド・ボウイやTレックスのグラムロックという、ある意味特殊な体験から始まったのでした。 昨年の映画「オデッセイ」(リドリー・スコット監督でマット...

Posted by 池淵竜太郎 Ryutaro Ikebuchi on Tuesday, January 10, 2017

2016年3月2日 ·

本日がノー残業デーだったのを利用して、ちょうど仕事がようやく大山を越えたので、もうひとつ、自分へのご褒美として、話題の映画「オデッセイ」を観ました。

ストーリーは、火星版「ゼロ・グラビティ」みたいなシチュエーションを、さすがは英国の職業監督リドリー・スコット演出の作品で、泣かせどころ満載の映画でした。

https://m.facebook.com/OdysseyMovieJP

基本的には、米国と中国の宇宙開発事業団礼讚映画でしたが、一番の魅せどころに、故・デイヴィッド・ボウイの「スターマン」が流れ、英国の誇りを忍び込ませていましたね。

涙、涙の洪水場面でした。

ひょっとしたら、デイヴィッドの死期が近いことを知っていたのかも。

しかし、スーパープレゼンテーション「TED」のような付け足しエンディングは何だったんでしょうか?

この映画の製作サイドストーリーによると。

「2013年3月、20世紀FOXは『火星の人』の映画化権を獲得し、ドリュー・ゴダードに監督と脚本の執筆を担当させた。しかし、2014年5月、20世紀FOXはマット・デイモンが主演を務めるという条件の下で、リドリー・スコットに監督のオファーを出したと報じられた。」

ということで、職業監督、リドリー・スコットの面目躍如の作品でしたね。

以前、岡田斗司夫氏の「ジュラシックパークを題材にした映画製作論」の講座を拝聴したことがあるのですが、講演後のQ&Aコーナーで、リドリー・スコットについて言及され、彼は、商売と割り切って取り組む映画製作、たとえば、当時公開されていたのは「エクソダス。モーゼの出エジプト記」などでスポンサーから資金を集めてから、今度は本当に自分の撮りたい(オタッキーな)映画、たとえば「ブレードランナー」や「エイリアン」や「プロメテウス」のような映画を撮らせてもらえるのだ、と喝破していましたが、まさにそのとおりだと思います。

今回の映画は、どちらかと言えば前者に近いいきさつがありましたが、一番の魅せどころで「スターマン」を挿入歌に持ってきたところで、私としては星5つを付けますね。

デヴィッド・ボウイへの鎮魂歌にして、図らずも「スペース・オデティ(奇妙なる宇宙人)」への共感にも繋がるストーリー展開ともなってしまいましたね。

ところで、邦題は、「オデッセイ」ですが、実は、英語の原題

は“MARTIAN”で、直訳すれば『火星の人』。

ただし、本来意味するところの「火星人」ではなく、火星に入植した人(征服者)みたいなニュアンスですね。

このような意味合いを邦題で表現することは不可能であり、興行的には危険であると判断して、ホメーロスの古代ギリシア長編叙事詩「オデ(ュ)ッセイ(ア)」になぞらえて、公開時のタイトルを「漂泊の旅からの帰還=オデッセイ」のイメージで訴求することにしたのでしょう。

確かに、火星探査宇宙船の名前が「ヘルメス」であり、この宇宙旅行自体がギリシア神話にあやかっていたのも事実でしょうからね。

まあこれも、邦題の“超訳”による勝利であるといえるでしょうね。

※※※

オデッセイといえば、

日本に中世から伝わり、幸若舞などにもなっている説話に『百合若大臣』がある。

これは、主人公の百合若が戦から帰る途中で家来に裏切られて島に置き去りにされ、そこから苦心して帰還するというストーリーである。

百合若は帰宅後、自分の妻に言い寄る男たちを弓で射殺す。

以上のようにまとめると、『百合若大臣』はオデュッセイアと酷似している(主人公もオデュッセウスのラテン語名「ウリッセス」、英語名はユリシーズに似ている)。

そのため、『百合若大臣』は『オデュッセイア』が日本で翻案されたものであるという仮説も提唱された。

著名な提唱者は坪内逍遥や南方熊楠。

ーーー

これは、なかなか面白い仮説ですね。

提唱者が、明治期の文豪や、世界的な業績を残した博物学者ということも興味深いですね。

確かに、「イソップ寓話」(作者のイソップまたはアイソーポスは、元はギリシアの奴隷と伝えられる)が、中世に日本に伝えられているので、同じギリシア叙事詩の「オデッセイア」が日本に紹介された可能性もあるのではないかと私は思っています。

「百合若大臣」

◆「イソップ寓話」:

日本では、1593年(文禄2年)に『エソポのハブラス (ESOPO NO FABVLAS)』として紹介されたのが始まりで、これはイエズス会の宣教師がラテン語から翻訳したものと考えられており、天草にあったコレジオ(イエズス会の学校)で印刷されたローマ字のものである。非常に古くに日本に取り入れられた西洋の書物といえる。

その後江戸時代初期から『伊曾保物語』として各種出版され、普及し、その過程で「兎と亀」などのように日本の昔話へと変化するものもあらわれた。

内容は現在のイソップ寓話集と異なる話も収録されており、さらに宣教師向けの『イソポのハブラス(ESOPO NO FABVLAS)』と、読み物としての『伊曾保物語』の間にも相違が見られる(16世紀末の日本における宣教師の出版についてはキリシタン版を参照)。

明治になってから英語からの翻訳が進み、幕臣出身の学者で沼津兵学校校長だった渡部温の『通俗伊蘇普物語』(現在、東洋文庫にて入手可能)がベストセラーとなり、修身教科書にも取り入れられた事から、広く親しまれるようになった。

翻訳書が刊行されるにあたっては、タイトルには通常「イソップ寓話」を筆頭に、冒頭に書かれたようなものが用いられることが多い。しかし、アイソーポス(イソップ)が実在した人物であるのかが不明であることから、一部では、「イソップ風寓話」といった表現をタイトルに据えるものもある。