新しい環境により速く馴染み、効率的な成果を出すために実施したこと

こんにちは、TeraClimber です。ナビタイムジャパンで経路探索エンジンの開発保守を担当しています。

はじめに

新卒3年目になって初めて、今まで働いていた部署とは異なる環境で仕事をする機会がありました。

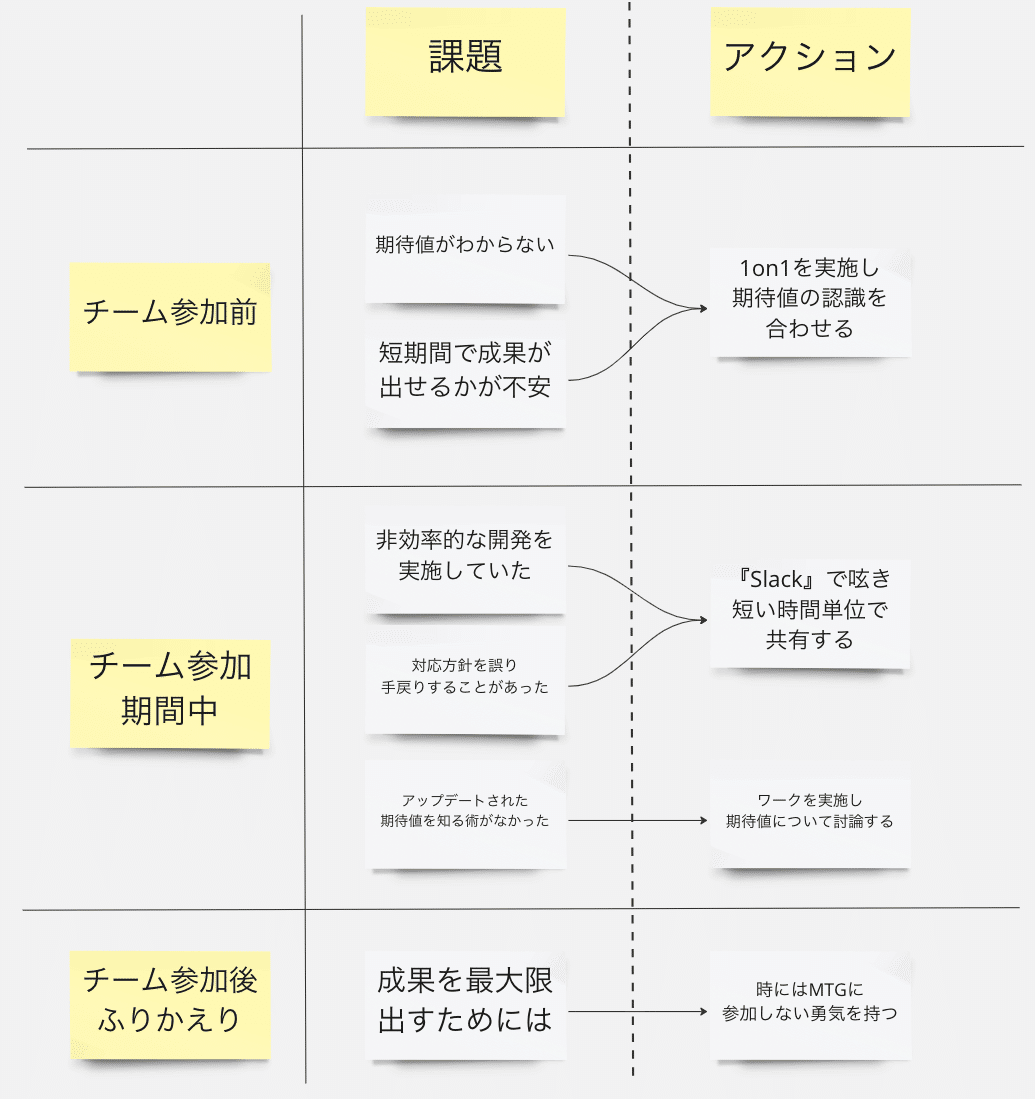

今いるチームに配属されてから別の環境で働くのは初めての経験だったこともあり、多くの不安や課題を抱えていました。今回はそれを乗り越えるために考えたことや実践したことについてふりかえりを行い、まとめました。

似たような境遇の方や逆にそのような人材を受け入れる側の方々の参考になれば幸いです。

背景

ナビタイムジャパンでは、組織の活性化や属人化防止のため、積極的なジョブローテーションが実施されています。その一環として、私も別のチームに3ヶ月の期間で参加することになりました。

「快適に移動できる経路をユーザーに提供するために、研究開発を実施している」チームから「観光地や飲食店などのスポットを始めとして、駅やバス停、住所など様々な地点情報を適切にユーザーが検索できるように研究開発を行う」チームへの短期的な異動です。

チーム参加前

新しい環境でかつ技術領域が全く異なるチームへの参加、また3ヶ月という短い期間での成果を求められていたことから少なからず焦りや不安がありました。

技術領域が全く異なるため今まで学んだ知識が活かせない可能性や、ドメイン知識の習得に時間がかかるなど、そのチームで一人前に働くためには時間のかかる要素がたくさんあり、大きく以下の2つの項目を課題として感じていました。

今回私に求められている期待値がわかっていない

3ヶ月という短い期間で求められている成果が出せるかどうか

そもそも周りからの期待値、つまり自分がなるべき理想の姿がわからない状態なので期待される成果も上げられるかわからないという何もわかっていない状態ですね。

そこでまずは、期待値を明らかにするために参加するチームのPdMを含めたメンバー全員と1on1を実施しました。

その場では、チームが掲げているOKRの説明や具体的な業務内容だったり、興味のあることや将来やりたいことなど、とにかくざっくばらんに会話をしました。このタイミングでチーム参加の際に、私自身取り組んでみたいことも共有できたのは良かったと思います。

全員と1on1を実施することで以下のようなことが明らかになりました。

品質改善への期待が高いこと

新規者の目線による改善を実施してほしいこと

社内ツールや開発環境の使いやすさについてFBし改善する

具体的な業務内容のイメージ

特に「品質改善への期待が高い」ということが1on1で明らかになったので不安の解消に繋がりました。というのも、元いた開発チームでは品質改善の施策を多く実施していたので「今まで学んだ知識が活かせない可能性がある」という不安が緩和したのです。

期待値に対して認識合わせしたことである程度不安を解消した状態でチームに参加することができました。

チーム参加期間中

実際にチームに参加し業務をこなしていく上で、参加前とは異なる不安が大きく2つ発生していました。

方向性を間違えずに効率的に開発が実施できているかどうか

アップデートされる期待値に応えられているかどうか

上記2つの課題に対して、アクションしたことやそれによって得られた効果についてまとめていきます。

『Slack』の開発チャンネルで気軽に呟いてみる

ドメイン知識がないことや使用するプログラミング言語が異なるので、そもそも効率的に進められているのかどうかだったり、対応の方向性が正しいかどうかが判断できないことがありました。

今回参加したチームでは毎日朝会を実施しているため、進捗やその日取り組むことについて確認を取ることは可能でした。しかしながら、1日1回の確認では頻度が足りず必要な意思決定が遅れてしまうことが発生していました。また、そもそも対応方針を間違え、半日分の手戻りをすることもありました。

その課題を解消するために、非同期でも良いのでコミュニケーションを取る機会を増やすようにしました。

社内では連絡のやり取りに『Slack』が導入されており、チーム専用の開発チャンネルが存在します。対応内容の検討や実際の開発に入る際に、自分の考えていることや実施しようとしていることを簡潔にまとめ、その開発チャンネルに投稿するようにしました。

投稿に書かれた対応内容が認識していたものと異なっているとそのタイミングでメンバーから指摘をいただいたり、意見を交換したりすることができました。その際に非同期でのコミュニケーションに限界を感じたタイミングでは、直接会話しに行くなど、コミュニケーションの機会が増えたように感じています。

また、効率的に開発をするためにおすすめのエディター機能や社内ツールをそのタイミングで共有してもらうことで、効率的に開発できるようになったと考えています。

期待値を知るためのチームイベントを主催してみる

チームメンバーからも「もともと実施してもらう予定だった施策より難しいことにチャレンジしてくれている」とのコメントをいただいたため、「もしかして、期待値上がってるかも?」と思うことがありました。このように当時認識合わせをした期待値が、業務を通してアップデートされることは良くあることだと思います。

参加前のように1on1を再び実施してもよかったですが、そろそろチームに還元できる活動をしたいと思い、チームメンバー全員が個々のメンバーに期待していることなどを可視化するフレームワークを実施しました。

ドラッカー風エクササイズの詳しい説明はここでは省きますが、可視化したいテーマを事前にいくつか挙げておき、1メンバーに対して他のメンバーからコメントをもらったり、メンバー間で討論したりしてお互いのことを知るためのワークです。

黄色い付箋が討論するテーマで、水色の付箋が私自身の考え、その他の色の付箋がメンバーからのFBとなっています。ワークでは、これをメンバー全員に対して実施しています。

討論している中で、「成果を出す」の質が上がっていたり、「元いたチームのノウハウ」を使ってチームを活性化して欲しいなど、期待値がアップデートされていたことに気が付きました。

これによって、私自身に期待されていることはもちろん、私以外のメンバー間の期待値も可視化できたことで、より働きやすい環境を作ることができたかなと考えています。

チーム参加後のふりかえり

上記ではチーム参加前とチーム参加期間中に感じた課題と、それらに対して実践したアクションについてまとめてきました。ここでは、もし新環境でチャレンジする機会があれば実践してみたいことについてまとめていきます。

それは「ある特定のMTGや開発モブには参加しない勇気を持ち、周りからの期待により応えるための行動をすること」です。今回思ったのは特に以下の3つの条件が当てはまる時です。

期待されている業務内容と大きく異なること

ドメインや技術的知識において力になれないこと

私自身がチーム参加時に取り組みたいことと大きく異なること

プロダクトを管理するチームということもあり、開発はもちろん運用業務も開発メンバーが実施しております。そのため、私も3ヶ月の中で運用業務にも取り組みました。

しかしながら、今回のチーム参加への期待値として「品質改善」が多くを占めていました。そのため、その運用業務にあてた時間を品質改善の業務に回していればより成果を出せていたのではないかと考えています。

また、運用知識も多くないため、運用業務を実施していた際には他のメンバーに色々教えてもらいました。もし私がそのMTGに参加していなければ、そのメンバーの時間も生まれ、チームのリソースもより増えていたと思います。

参加したチームでは 1週間あたり1.5〜2.5時間ほど、運用に関する取り組みを実施しています。今回チーム参加期間が3ヶ月ということでこれは12週間分に値する時間となっています。運用に関する業務は3ヶ月間で18〜30時間程実施していたことになります。

この時間があれば、取り組んでいた改善施策のブラッシュアップをしたり、他の新しい改善施策にチャレンジすることが可能だったかもしれません。

もちろんこれは期待値の認識を合わせていたからこそできることであり、もしその期待値に「運用」が含まれていたら参加するべきだと思います。また、期待値が全て言語化されているとは限らないため、上記のアクションを実施する際には私自身だけでなくメンバーの意見もいただき、判断する必要はあると感じています。

実際にチームメンバーに話を聞いてみたところ「品質改善の成果を出せているからそっちに注力してもらったほうがよかったかもしれない」と私と同じ認識を持っていました。

次実践する機会があれば、期待値の認識を合わせてメンバーの意見もいただきながら、必要に応じて取り組みたいと考えています。

おわりに

技術領域の全く異なる環境において、3ヶ月間で効率的に成果を出すために実践したことについてふりかえりを行い、まとめました。

今回は「新しい環境」を意識してふりかえりを行いましたが、「開発環境に馴染み、効率的に成果を出すこと」という意味では、普段の業務にも適用できるアクションが多くあることに気が付きました。元のチームに戻った後でも上記で挙げた取り組みについては意識して開発を続けています。

もし、新しい環境にうまく馴染めるか不安な方だったり、逆に受け入れ側としてその不安を解消できるかどうかお悩みの方がいれば、本記事を参考いただけると幸いです。