【用例編】 ターゲット1900 ④ ゆる補習 note

ゆる言語学ラジオさんの『英単語ターゲット1900』の語源企画を、ゆるく(?)サポートする、オマケ的な【ゆる補修 note】です。

はじめに

語源には諸説あります。

そこが一つの醍醐味でもあり、ときには迷路に入ることもあります。

こちらの【ゆる補習 note】では、高校生の方々が英単語の勉強で悩んだときに少しでもヒントになればいいな、という思いから「わかりやすさ」と「愉しさ」、「美しさ」を基準にしながら、語源のもつイメージを<翻訳>しました。

わたしは語源が大好きなので、みなさんと一緒に勉強ができてとても嬉しいです。

それでは【ゆる言語学ラジオ『ターゲット 1900 ④』】で取り上げられた英単語を、ひとつずつ見ていきましょう。

* 使用教材:『ターゲット1900』5訂版

(最新版は6訂版です)

< 今回のおはなし >

ゆる言語学ラジオ

「スカートもシャツも原義は「短いもの」【ターゲット1900④】#153」

*ゆる補習 note では、こちらの一覧表を使います(↓)

*注:番組に合わせて、24. cost と 30. affect は、記事の最後部にあります。

25. share [16] 切り分ける → 共有する

share は、1つのパーツでできています。

share = (全体を切り分けて)共有する

▶︎ :核イメージ。以下省略

参考:https://www.lexico.com/definition/share

https://www.oed.com/view/Entry/177533

https://www.oed.com/view/Entry/177696

これはもともと、印欧祖語で「切る」を意味する言葉から生まれたものです。

share [16] < 古英語 scearu 切ること < 印欧祖語 *sker- 切る/cut

参考:John Ayto『Dictionary of Word Origins』1990、Arcade Publishing、P. 475「short」解説

時代が経つにつれ、これが「分け前」をあらわすようになりました。

たとえば「市場占有率」のことを、英語では market share と言います。

市場全体の中で、どれくらいの分け前を持っているのか、ということを表します。

これが後に動詞としても使われるようになりました。

share [16] ▶︎ 切ったものを(誰かと)分かちあう

→ 切る → 切り取ったもの → 分け前

→ 分け前を(誰かと)分かち合う

→【名】[14] 分け前、分担;役割

→【動】[16] 共有する;分割する;分け合う、一緒に使う

https://www.oed.com/view/Entry/177533

https://www.oed.com/view/Entry/177696

■ 参考イメージ:pie chart(円グラフ)

円グラフのことを、英語では pie chart(パイ・チャート)といいます。

「パイの奪い合い」は、文字通りパイの分け前(share)を奪い合うこと。

a piece of the pie 【成句】(金、収益などの)分け前

喧嘩するほど美味しい pie (市場、利益)なんですね。

《番組内で紹介された関連語》

・shirt [OE] 切る → 短い衣服 →【名】シャツ

・short [9] 切る → 短くなる →【形】短い

・skirt [14] 切る → 短い衣服 →【名】スカート

参考:John Ayto『Dictionary of Word Origins』1990、Arcade Publishing、P. 475「short」解説

https://www.lexico.com/definition/shirt

https://www.lexico.com/definition/short

https://www.lexico.com/definition/skirt

https://www.oed.com/view/Entry/178316

https://www.oed.com/view/Entry/178579

https://www.oed.com/view/Entry/177696

https://www.oed.com/view/Entry/177533

《ターゲット・シス単関連語》

特になし

26. wonder [8] 驚くべきこと → 驚嘆する

wonder は、1つのパーツでできています。

wonder = 驚く、不思議に思う

これはもともと、古英語で「驚きをもたらすもの」を意味する言葉から生まれました。(名詞が先で、動詞が後です。)

wonder [9] < 古英語 wundrian 驚く < 古英語 wundor 驚きをもたらすもの

https://www.oed.com/view/Entry/229938

https://www.oed.com/view/Entry/229936

何かに驚いた時、ついつい「えっ、ホント?!」と思ったりしますよね。

そこから「不思議に思う」「疑う」といった意味も生まれました(多分)。

wonder [9] ▶︎ (不思議なものに)驚く/be surprised

→ 驚きをもたらすもの(美しいもの、新奇なもの)

→ (不思議なものに)驚く

→【名】[7] 驚くべきもの[こと]、驚異、不思議

→【動】[9] 驚嘆する、〜かなと思う、疑う

https://www.oed.com/view/Entry/229938

https://www.oed.com/view/Entry/229936

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

wonderful [12] (素敵な)驚きに満ちている →【形】素晴らしい … 形 9*

参考:https://www.lexico.com/definition/wonderful

《不思議な mirror(鏡) の語源》

mirror「鏡」は、ちょっと不思議な語源を持っています。

「(不思議なものに)驚く」という意味を持つラテン語からできているのです。

不思議なものを目にすると、驚きのあまりじっと見つめてしまいますよね。それが「驚く」→「見つめる(≒ look at)」という意味の変遷理由なのかも知れません。

このため、mirrorという言葉には「驚きをもって見つめるもの」というニュアンスが感じられます。

ほかにもこんな単語が仲間です。

・miracle 驚くようなこと →【名】奇跡

・marvel (不思議なものに)驚く →【動】驚く、驚嘆する

・marvelous 驚くような → 【形】驚くべき(驚嘆すべき)

https://www.lexico.com/definition/marvel

https://www.lexico.com/definition/marvelous

https://www.oed.com/view/Entry/119052

https://www.oed.com/view/Entry/114506

https://www.oed.com/view/Entry/114511

ここで思い出していただきたいのは、英単語の上下関係です。

参考:https://logeion.uchicago.edu/miror

wonder と marvel はどちらも「(不思議なものに)驚嘆する」、

wonderful と marvelous はどちらも「素晴らしい」という意味で使われますが、

実は語源違いの同義語です。

つまり、語源によってこのようなニュアンスの違いが生まれます。

・marvel/marvelous ………. ラテン語系 ≒ 文語(オトナ言葉)

・wonder/wonderful ………. ゲルマン語系 ≒ 口語(コドモ言葉、日常語)

大学受験ではあまり必要のない知識ですが、この構造を知っておくと、社会人になって実際に英語を使う際にとても役立ちます。

→ ギリシャ語の同義語はナニ?と気になる方は、こちらをご覧ください。

英単語で使われている例は少なめです。

《ターゲット・シス単関連語》

特になし

27. argue [14] はっきりさせる → 議論[主張]する

argue は、1つのパーツからできています。

「arg-」は、もともと印欧祖語では「白い、明るい、澄んだ/be white, bright, clear」という意味を持っていました。白くかがやく金属「argentum 銀」の語源でもあります。

(日本語でもなぜか「話に決着をつける」ことを「白黒つける」とか言いますね)

ここから、英単語 argue が生まれました。

https://www.oed.com/view/Entry/10656

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・argument [14] 明らかにすること →【名】議論、主張;論争;論拠 … 名 10*

参考:https://www.lexico.com/definition/argument

https://www.oed.com/view/Entry/10663

https://logeion.uchicago.edu/argumentum

《番組内で紹介された関連語》

C. T. Onions 編『Oxford Dictionary of English Etymology』1966、P. 49「argent, argue」解説

《類語 claim、maintain との違いは?》

『ターゲット 1900』には、argue の類義語が2つ挙げられています。どちらも「主張する」という意味を持ちますが、語源的には少々ニュアンスが異なります。

・claim [14] < ラテン語 clamo 大声で叫ぶ、宣言する/call out

→ 「言い張る」というニュアンス

・maintain [14] < ラテン語 manus 手/hand + teneo 保つ/hold, keep

→「(意見・立場を)維持する」というニュアンス

《ターゲット・シス単関連語》

特になし

28. realize [17] 物としてあらしめる→現実化する→気づく

realize は、3つのパーツからできています。

でもまずはこう分けましょう。

https://www.oed.com/view/Entry/100447

前半の「real 現実の、本当の」は、さらに2つのパーツにわけることができます。

https://www.oed.com/view/Entry/158926

https://www.oed.com/view/Entry/4478

https://logeion.uchicago.edu/realis

この言葉の本質部分は最初の「re」で、ラテン語 res = モノ が元になっています。

3つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

realize [17] ▶︎ 物としてあらしめる/put into existence (as a thing)

+ -al …… 形容詞化 1 + -ize …… 動詞化 5

→ 物としてあらしめる、事象に気づく

→【動】現実化する、気づく

https://www.oed.com/view/Entry/158938

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・real [14] 物(事象)としての特徴をもつ →【形】現実の、本当の ……….. 形 1*

・reality [16] 物(事象)として存在すること →【名】現実(性)….. 名詞化 8

・realization [17] 物(事象)としてあらしめること →【名】実現、理解 … 名 7*

・really [14] 物(事象)としてあるように →【副】本当に;実は … 副詞化 1

参考:https://www.lexico.com/definition/reality

https://www.lexico.com/definition/realization

https://www.lexico.com/definition/really

https://www.oed.com/view/Entry/158934

https://www.oed.com/view/Entry/158936

https://www.oed.com/view/Entry/158946

《番組内で紹介された関連語》

republic [16] < ラテン語 res もの/thing + publicus 人々の/of the people

→ 人々のもの ≒ 公共のもの

≒ 王(君主)ではなく、人民(の代表)によって統治されるもの(国家)

→【名】共和国;共和制

https://www.oed.com/view/Entry/163158

https://logeion.uchicago.edu/respublica

https://logeion.uchicago.edu/res

https://logeion.uchicago.edu/publicus

こちらは、古代ローマの「共和制」が元になっている言葉です。

「国家」も、場合によっては、共同体とか組織とかに意訳して読んでもさしつかえないというのが、西欧での読み方であることも、お伝えしておきましょう。

この「国家」が republic を指すのか、nation を指すのか。いずれにしても、西洋の方達には「国家≒人々の集合体」という捉え方もあることが伝われば幸いです。

ところで、アメリカの二大政党は「共和党」と「民主党」ですが、語源的にはこのような対比構造になっています。

・共和党 = the Republican Party ← 古代ローマ風

< ラテン語 res もの/thing + publicus 人民の/of the people

・民主党 = the Democratic Party ← 古代ギリシャ風

< ギリシャ語 dēmos 市民、国民/the people

+ -cracy < kratos 力、強さ/power, strength

どちらも「(広義の)民主主義」。

「古代ローマ風」対「古代ギリシャ風」ネーミングなのでした。

※ 参考:Merriam-Webster「Is the United States a democracy or a republic?」欄(↓)

《ターゲット・シス単関連語》

republic [16]

29. control [15] 勘定書の巻物(控え)→ 管理する

control は、2つのパーツからできています。

https://logeion.uchicago.edu/contra

https://www.lexico.com/definition/roll

この言葉の本質部分は、後ろの「rol」で、ラテン語 rotulus(rotula) = 小さな巻物 が元になっています。

羅: rotulus = 英:a small roll, scroll = 日:小さな巻物

単数主格形:rotulus → 単数属格形:rotulae

https://logeion.uchicago.edu/rotulus

https://logeion.uchicago.edu/rotula

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)がついています。

https://logeion.uchicago.edu/contra

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

control [15] ▶︎ 勘定書を照合する/check accounts

contra- 相対して/against < ラテン語 contra

→ 勘定書の控え(コピー)を(原本に対して)照合する

≒ チェック機能を働かせる

→【動】管理する、制御する

https://logeion.uchicago.edu/contrarotulus

https://www.oed.com/view/Entry/40563

https://www.oed.com/view/Entry/40562

グリニス・チャントレル・編、津田治美・監訳『オックスフォード英単語由来大辞典』2015、柊風舎

P. 227「control」解説

Glynnis Chantrell 編『The Oxford Dictionary of Word Histories』2004、Oxford University Press

P. 118「Control」解説

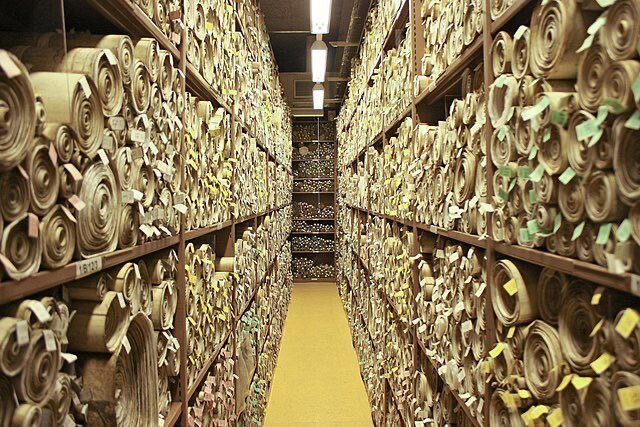

《日本以外の巻物って?》

少々意外かもしれませんが、地中海世界では古くから「巻物」が存在しました。

以下、ウィキペディアの「巻物」の解説より一部抜粋します。

西洋

西洋では巻物に対立する概念として、冊子状の図書装丁をコデックス(codex)といい、それに対して巻物をロトゥルス(rotulus)ともいう。

巻物には縦に長く書かれて下から上に巻き上げる形式のものと、横に長くて右から左に巻かれるものがある。

冊子本が一般化した後にも、特殊な目的では巻物が使われ続けた。中世以来イギリスでは法を羊皮紙の巻物に記すことが1850年まで行われていた。ユダヤ教のトーラーの巻物 (Sefer Torah) はソフェル (Sofer) と呼ばれる専門の写本家によって書かれ、使用するカラフと呼ばれる羊皮紙または犢皮紙、筆記用具、書体などに厳格な規定がある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/巻物

2022/08/20 アクセス

西洋の実際の巻物は、こんな感じです(↓)。

→「ゼクリンゲン尼僧院の帳簿。巻き上げる形式。1310年ごろ。」参照

(夏野註:おそらく正しい読み方は「ゼッキンゲン修道院 (Säckingen Abbey)」)

https://ja.wikipedia.org/wiki/巻物#/media/ファイル:Rodel-2.jpg

2022/08/20アクセス

By Jeroen - https://www.flickr.com/photos/-jvl-/6397121215, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64956123

2022/08/20アクセス

なお、映画『アレクサンドリア(原題:AGORA)』では、4世紀ごろエジプトに存在した「アレクサンドリア図書館」に保管されていた古代の巻物の様子を垣間見ることができます。(0:04:30頃〜)

Amazon.co.jp: アレクサンドリア (字幕版)を観る | Prime Video

因みに古代の書物(巻物)には、ローラー(軸)がついているものがありました。

また「横巻き>縦巻き」のイメージですが、どちらもあるようです。

ご参考までに、19世紀に作られたローラー付きの巻物が見られるページもご紹介しておきます。

① 『エステル記』(ユダヤ教の経典)の巻物(横巻き)

A PARCEL-GILT SILVER ESTHER SCROLL CASE, PROBABLY BAGHDAD, MID 19TH CENTURY | SASSOON: A Golden Legacy | | Sotheby's

②『トーラー』(ユダヤ教の経典)の巻物(横巻き)

MINIATURE TORAH SCROLL [19TH CENTURY] WITH GOLD WOVEN MANTLE AND BINDER AND MINIATURE SILVER-GILT FINIALS, SHIELD, AND POINTER, POSSIBLY DUTCH 1840-1860 | SASSOON: A Golden Legacy

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/sassoon-a-golden-legacy/a-parcel-gilt-silver-esther-scroll-case-probably

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/sassoon-a-golden-legacy/miniature-torah-scroll-with-gold-woven-mantle-and

2022/08/22 アクセス

《番組内で紹介された関連語》

enroll [14] ▶︎巻物に(名前を)書き込む/put (names) into a roll

en- 内へ/in, into < ラテン語 in → 接頭辞 8 の仲間

→ 羊皮紙の巻物(メンバーリスト)に名前を書き込む

→【動】登録する、入会する;を登録させる

・enrollment [16] …… 名詞化 10

role [17] ▶︎巻物で割り当てられた役目

→ 羊皮紙の巻物の「配役 or メンバーリスト」で割り当てられた役目

→【名】(俳優などの)役、役割

https://www.oed.com/view/Entry/166971

https://www.oed.com/view/Entry/166976

《ターゲット・シス単関連語》

enroll [14], enrollment [16], role [17], rotate [18]

https://www.lexico.com/definition/enrollment

https://www.lexico.com/definition/role

https://www.lexico.com/definition/rotate

31. find [eOE] (ふとしたきっかけで)悟る → 見つける

find は、1つのパーツからできています。

find = 見つける

これはもともと、古英語でも同様の意味を持っていました。(名詞が先で、動詞が後です。)

find [eOE] < 古英語 findan

参考:https://www.lexico.com/definition/find

https://www.oed.com/view/Entry/70348

*2022/08/24 誤記修正(wunder 削除)

これに関しては、特に目新しい発見はないため、淡々と覚えるのが良いでしょう。

find [eOE] ▶︎ 見つける/become aware of, come across

→ 見つける、気づく

→【動】見つける、わかる

https://www.oed.com/view/Entry/70348

《求めよ、さらば与えられん》

「求めよ、さらば与えられん」は、『聖書』の有名な格言です。

実はこのような3部構成になっています(↓)。

Ask, and it shall be given you;

seek, and ye shall find;

knock, and it shall be opened unto you.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207%3A7&version=KJV

太字 by 夏野

求めよ、然らば與へられん。

尋ねよ、さらば見出さん。

門を叩け、さらば開かれん。

「新約聖書(改譯)」1921、大英國・北英國聖書會社、P. 9、マタイ傳 7:7

太字 by 夏野

英語ではよく出てくる表現なので、覚えておくと便利です。

《ターゲット・シス単関連語》

特になし

24. cost [14] 一緒に立つ → (費用)がかかる

cost は、2つのパーツからできています。

https://logeion.uchicago.edu/consto

https://logeion.uchicago.edu/sto

この言葉の本質部分は、後ろの「st」で、ラテン語 sto = 立つ が元になっています。

羅: sto = 英:stand = 日:立つ

不定形: stare→ 完了分詞:statum

参考:https://logeion.uchicago.edu/sto

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)がついています。

接頭辞:co- = 英:with others = 日:〜と共に

参考:https://www.lexico.com/definition/co-

https://www.lexico.com/definition/com-

https://logeion.uchicago.edu/cum

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

cost [14] ▶︎共に(成り)立つ/stand (firm) together with

co- 〜と共に/together with < ラテン語 cum

→ 共に立つ (≒ それを得るためかかった諸費用によって成り立つ)

→【動】(費用が)かかる、犠牲にさせる

→【名】費用;犠牲、損失

https://www.oed.com/view/Entry/42305

https://www.oed.com/view/Entry/42302

https://logeion.uchicago.edu/consto

《コストって?》

名詞の cost(コスト)は直訳すれば「費用」ですが、「何かを手に入れるために費やすお金(の総額)」を指すことが多いです。これが動詞 cost のイメージを支えています。

たとえば商品をつくるためのコストは、「原材料費、部品費、加工費、販管費、金型償却費、研究開発費、梱包費、物流費」などが一緒になって成り立っています。そしてこれが商品の販売価格を決めるためのベース(土台)になります。

ご参考までに:Wikipedia では英語の情報の方が詳しく書かれています。

ちょっと難しいですね(笑)。スミマセン。

《番組内で紹介された関連語》

《接頭辞あり》

意外かもしれませんが、29. control にて紹介された contrast が同語源です。

contrast [17] ▶︎相対して立つ/stand against

contra- < ラテン語 【前】contra 〜に対して/against

→ 相対して立つ(こと)

→【名】(〜との)対照(with, to)

https://logeion.uchicago.edu/contrasto

https://www.oed.com/view/Entry/40472

《ターゲット・シス単関連語》

arrest [14], circumstance [13], constant [14], constitute [15], constitution [14], contrast [17], costly [15], destination [16], destiny [14], distance [14], distant [14], establish [14], estate [13], instance [14], instant [15], instantly [15], institute [v15 / n16], institution [14], obstacle [14], rest [15], stable [13], state [n12/v16], statement [18], statesman [16], statistics [18], statue [14], status [16], substance [14], substantial [14], substitute [15], superstition [13]

LEXICO で調べる場合はコチラ(2022/08/26まで)

→ Google 検索で「◯◯ meaning」で検索すると、LEXICO とほぼ同一の語釈・語源が表示されます。

30. affect [15] 〜に働きかける → 影響を及ぼす

affect は、2つのパーツからできています。

https://logeion.uchicago.edu/afficio

https://logeion.uchicago.edu/facio

この言葉の本質部分は、後ろの「fect」です。

これは、ラテン語 facio = する、つくる が元になっています。

羅: facio = 英:do, make = 日:する、つくる

不定形: facere → 完了分詞:factum

参考:https://logeion.uchicago.edu/facio

たとえば、「ファクトリー(factory)」 は 何かをつくる「工場」です。

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

接頭辞:ad- = 英:at, to = 日:〜に ………… 接頭辞 2

https://logeion.uchicago.edu/ad

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

affect [14] ▶︎〜に(何かを)する/do (something) to 〜, work on 〜

ad- 〜に/at, to < ラテン語 ad

→ 〜に(何かを)する → 働きかける

→【動】影響を及ぼす;感動させる

https://www.oed.com/view/Entry/3324

https://www.oed.com/view/Entry/3323

https://logeion.uchicago.edu/afficio

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・affection [15] 心が動かされている状態 →【名】愛情 …………… 名詞化 7

・affectionate [15] 心が動かされているような →【形】愛情のこもった ... 形5*

参考:https://www.lexico.com/definition/affection

https://www.lexico.com/definition/affectionate

https://www.oed.com/view/Entry/3344

https://www.oed.com/view/Entry/3348

《番組内で紹介された関連語》

《接頭辞なし》

facsimile [17] ▶︎似せてつくらせたもの/something made similar

+ simile < ラテン語 similis 似ている/like, similar

→ 直訳:「似せてつくれ!」(命令形)

→ (完璧に)似せてつくらせたもの

→【名】(完全な)複製、模写;ファクシミリ(FAX)

https://www.oed.com/view/Entry/67476

https://logeion.uchicago.edu/similis

《FAX が生まれる前のファクシミリ》

現代の日本で「ファクシミリ」といえば、ちょっと時代遅れの機械「ファックス(FAX)」を思い浮かべそうですが、実は何百年も前から facsimile(複写、複製、模写) は存在しました。

たとえば、海外オークションでは、こんな作品群にお目にかかることができます。

THE KENNICOTT BIBLE WITH ACCOMPANYING COMMENTARY VOLUME, LONDON: FACSIMILE EDITIONS, 1985

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/important-judaica/the-kennicott-bible-with-accompanying-commentary

2022/08/22 アクセス

A PAIR OF FACSIMILE LIBRARY GLOBES, SIGNED ON THE MERIDIAN 'G&T LONDON', 20TH CENTURY

https://www.christies.com/lot/lot-5300966

2022/08/22 アクセス

こういった美しい写本や複製を目にすると、ぜひとも本物を見てみたいと思いますし、複製でもいいから手元に置いてみたいという気持ちもわかります。

外山滋比古さんの『異本論』のなかに、<人間的複製>と<機械的複写>の違いについてのこんな考察があります。

筆記はたいへんな労力を要するから、重要なところだけを抜き書きをするようになる。人間の手でつくられたコピーは新しい価値によってふるいにかけられたものである。その価値は必ずしもプラスのものばかりとは限らない。ときにマイナスの価値によって再処理を受けていることもあろう。が、とにかく、人間の理解作用を経ている点で、機械によるやみくものコピーとはいちじるしく性格がことなる。

わざわざ複製しようと思うものには、必ず何らかのフィルターがかかっています。

作り手の目線の先にはいったい何が見えていたのだろうか。

オリジナルのいったい何に心を動かされて、複製をつくったのだろうか。

そしてそのために、いったいどれだけの手間暇を掛けたのだろうか。

そんなことを考えるだけで、思わずため息が出る瞬間があります。

《ターゲット・シス単関連語》

affection [13], artifact [17], artificial [14], beneficial [16], certificate [15], certify [14], clarify [14], classification [18], classify [18], defeat [14], defect [15], deficiency [17], deficient [16], deficit [18], effect [14], efficient [14], face (n) [14], face (v) [15], facilitate [16], facility [15], factor [15], faculty [14], falsify [15], fashion [14], feat [14], feature [14], identify [17], infect [14], infection [14], insufficient [14], justify [14], magnificent [15], magnify [14], manufacture [17], modify [14], notify [14], officer [14], official [15], prefecture [15], proficiency [16], profit [14], qualify [15], sacrifice [n13/v13], satisfy [15], scientific [16], significant [16], signify [13], specific [17], specify [14], sufficient [14], superficial [14], surface [16], terrific [17], terrify [16], testify [14], unify [16], verify [14]

LEXICO で調べる場合はコチラ(2022/08/26まで)

→ Google 検索で「◯◯ meaning」で検索すると、LEXICO とほぼ同一の語釈・語源が表示されます。

まとめ

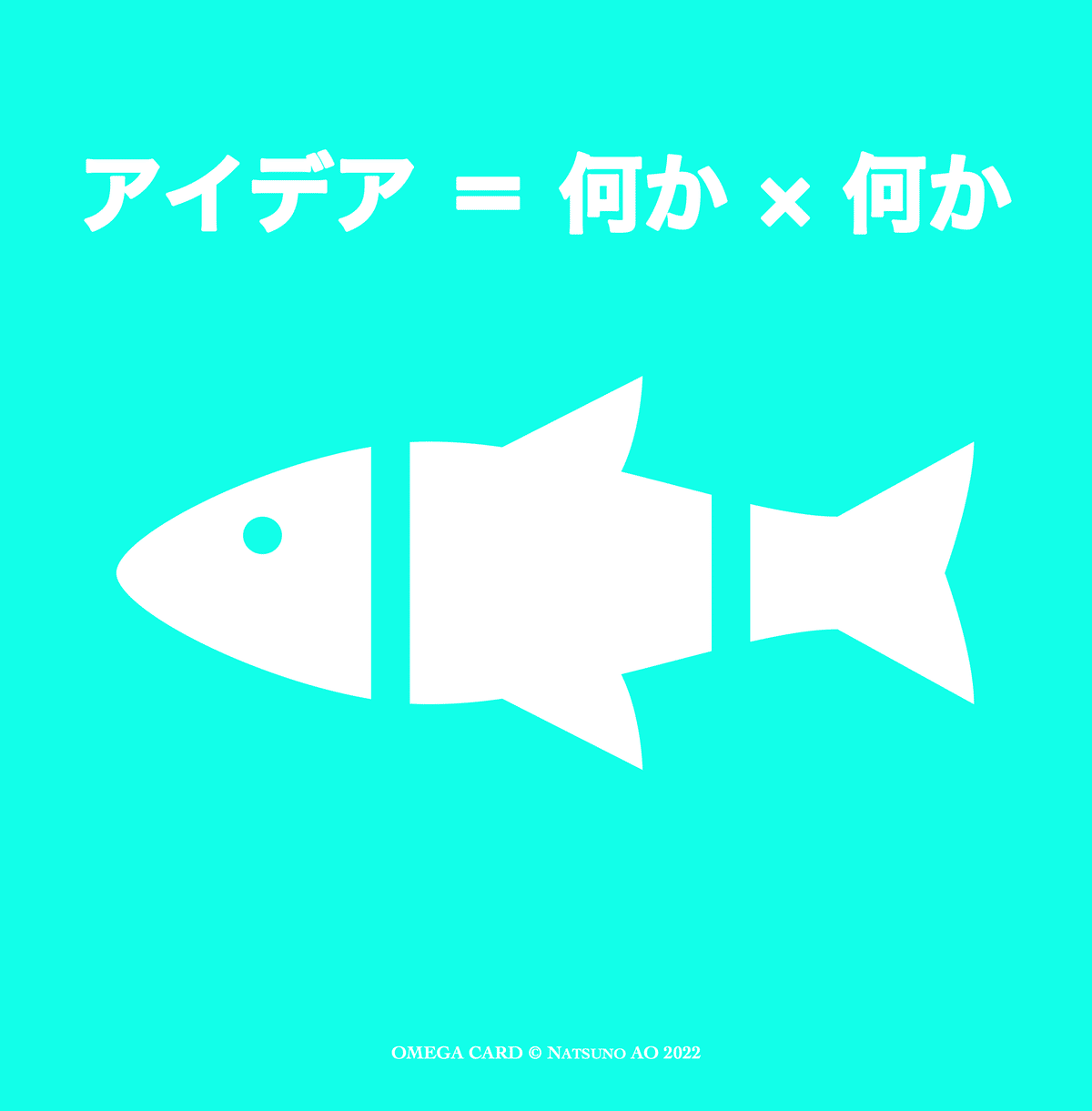

《公式》 英単語 = アタマ × カラダ × シッポ

全体は部分の総和にあらず、ということばを思い出す。

私たちがふだん何気なく使っている言葉の多くは、こんな公式でできています。

CCCメディアハウス、P.28

たとえば日本語って、常用漢字を知っていると、メチャクチャいろんな言葉が読めたりわかったり憶えられたりするようになりますよね?

じつは英単語も同じなんです。

大学受験の ムズカシイ英単語は、とってもカンタンな<公式>でできています。

英単語は、おもに3つのパーツからできています。

ムズカシそうな英単語の多くは、こんなシンプルな掛け算でできています。

① 接頭辞 = アタマが変われば、時空(方向性)が変わる。

② 語根 = カラダが変われば、本質が変わる。

③ 接尾辞 = シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

この行動パターンがわかってくると、英単語が格段にわかりやすくなります。

(綴りを見ただけで、意味や品詞がなんとなくイメージできるようになります!)

なぜ、この【ゆる補習 note】では、いちいち「ラテン語」を持ち出すのか。

それは、英単語にこんな上下関係があるからです。

でもね、今すぐに全部わからなくてもいいです(笑)。

オトナになって「英語を使いたい!」と思ったとき、こんな法則があったことを思い出せれば、それで大丈夫。そのとき役立つこと間違いナシです。そしてきっと「あのとき学んでよかったな」と思えることでしょう!

アタマ × カラダ × シッポ の法則 はマルチに応用できるので、

社会に出て実際に英語を使う際にかなり役立ちます!

いまでもわたしは —— 受験や仕事で、あんなに英語で苦労する前に —— この法則を知りたかったなあと、心から思っています。それが、ほぼ半世紀を生きてきた、

今のわたしの原動力です。

詳しくはコチラを見てね!(↓)

→ 使いかたが「わかりにくいなー」と思った時は、お気軽にコチラまで!

💌 【英単語の疑問&お悩み】ご質問・お便りページ 💌

The whole is greater than the sum of its parts.

オマケ

① インド・ヨーロッパ語族の系統図

西洋の言葉のどれとどれが仲間なのか、一目瞭然!

英語はもともとゲルマン語の仲間。このため日常語はドイツ語やオランダ語によく似ているものが多いようです。

これに対して、英語のビジネス用語や学術用語の多くは古代ローマや古代ギリシアの知見をベースにしており、文化や概念を言葉ごと輸入したという構図です。

(日本語にカタカナ語や漢語(漢字熟語)が多いのに、ちょっと似ています。)

これがわかると、将来英語以外の西洋語を勉強するとき役立ちます!

最後に

忘れるのは価値観にもとづいて忘れる。

今回も接頭辞や接尾辞の一覧表をご紹介したりしましたが、これを一字一句覚えようなんて無駄です。そんなこと、ゆめゆめ思わないでくださいね。

「あ、そんな原則があるんだ!」

ということさえわかっていれば、そのうち慣れますのでご心配なく!

この記事が、ほんの少しでも英語を楽しく学ぶお役に立てれば幸いです。

「超」長文をお読みくださってありがとうございました!

今日もどうぞ良い一日を🍀

心より感謝を込めて

夏野 真碧

<ご感想やお便りはコチラ>

【ゆる補習 note】のご感想や疑問、

英単語のお悩みやご質問など、お気軽にお寄せください。

💌 【英単語の疑問&お悩み】ご質問・お便りページ 💌

*すべてのお便りにお返事できないこともありますが、

いつも楽しく拝読しております。

ほんとうにありがとうございます!

《主な参考文献》

① 英単語ターゲット(旺文社)

② システム英単語(駿台文庫)

③ 語源辞典(おすすめ洋書)

いちばんお気に入りの語源辞典。

ターゲット②の放送ではバラけて「使えなくなった」とされていましたが、過言です(笑)。テープと木工用ボンドとカバーフィルムで修復したので、まだ1代目は現役!念のため、2冊目を購入して手元に置いてあります。

(潰して使えなくなったのは、ほかの英和辞典です!)

この語源辞典は誤植も多いのですが、内容が充実していて、ストーリーもわかりやすいので、本当におすすめです。

こちらはマニア向けですが、内容は充実しています。

こちらは柊風舎の『オックスフォード英単語由来大辞典』の原典です。

英語で OK という方であれば、こちらの方がお求めやすい価格帯になっています。

④ 英英辞典サイト

*LEXICO(Oxford 系オンライン辞書)は、2022年8月26日(金)以降 Dictionary.com に以降される予定のため、リンク切れになる可能性があります。

「Google検索画面を表示→「単語 meaning」で検索」の操作で、LEXICO とほぼ同じ内容の語釈と語源が表示されますので、ご参考になさってください。

⑤ 英和辞典サイト

⑥ 英英辞典アプリ

⑦ 羅和・希和辞典

⑧ 羅英・希英辞典サイト

シカゴ大学運営。

羅英辞典 Lewis & Short や希英辞典 Liddel, Scott and James (LSJ) が無料で調べられます。

⑨ その他(紹介順 + α)

前出の洋書『Oxford Dictionary of Word Histories』の日本語版です。

見出し語に対して訳語を掲載するなど、日本語読者フレンドリーな工夫がなされています。語源となるラテン語等の理解を深めるためには、『羅和辞典』(上記⑦参照)などを併用されることをお勧めします。

聖書の言葉を調べるときに便利なサイト。いろんな訳を調べることができますが、英語訳を調べた時は、歴史が古く一番よく親しまれている「King James Version (KJV) 」がオススメです。

<最後に>

調査には細心の注意を払っておりますが、

気になる点などございましたら、お問い合わせください。