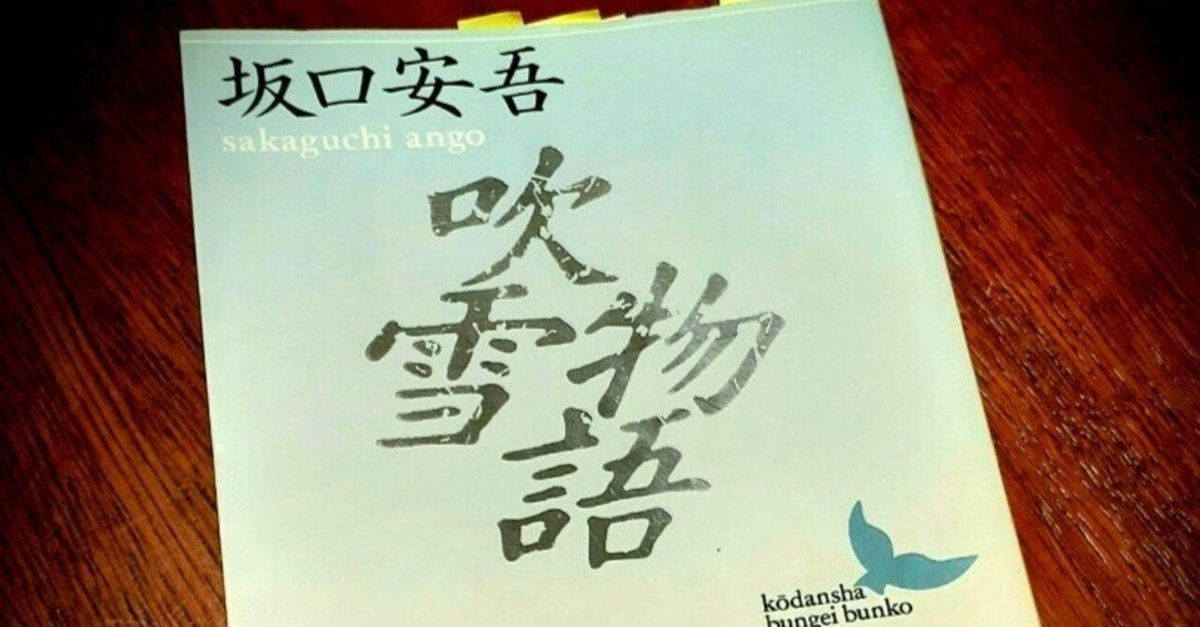

『吹雪物語』坂口安吾

好きな作家のひとりである坂口安吾の長編小説。これはちょっと長かったな。

1. はじめに

安吾の作品はエッセイとか力強いイメージがあるんだけど、この作品は弱さを感じる。それはそれで人間的でいいと思うんだけれど、登場人物の気持ちが行ったり来たりしすぎていて、ずっと彷徨っている。

絶望と虚無と退屈に満ちた観念が目的地にたどり着けぬままウヨウヨ渦巻いているようだ。それは、男女の複雑な気持ちを描いているからなんだろうけれど。おまけに舞台は1930年代の冬の新潟、重苦しい曇天が続く。

500ページ以上にわたり、やたらと灰色の観念に取り憑かれている人間たちを見ているのは、まぁ暗鬱だわね。

2. 魂のふるさと

『吹雪物語』は、主人公の青木卓一という人物を中心として、登場人物がやたらでてくるが、それぞれが無関係に独立して動いたり、卓一に寄り添い絡まって動いたり。そうそう、吹雪のように散っていて時々見失う。さらに、このエピソードでこんなに長く書くのかい?という場面もちらほら。

その中でも印象強かった登場人物は、吹雪の日に登場した古川澄江という女性だ。彼女は矢田津世子だろう。

またもや矢田津世子がこの作品の背景に存在している。安吾は彼女を相当引きずっている気がする。これまでも、何度か矢田津世子との切ないエピソードが語られる作品を読んだが、『吹雪物語』にも色濃く感じられる。

おそらく、安吾の中で矢田津世子事件は一生解決されることなかったんだろうな。

お互いの知性みたいのが邪魔をしてるのかなんなのか、好きなのに結ばれなかった。好きだからこそ、結ばれなかったのか。好きすぎて、もはや気楽に付き合えなかったのか。カッコつけなくていいのにカッコつけたかったのか。

しかも、別れても心の中から消えてくれないのが厄介だ。むしろより忘れられない存在として色濃く残ってしまう。好きなのに別れるって一生引きずるのかもしれない。おまけに彼女は先に旅立ってしまったわけだからなおさらだろう。

坂口安吾の作品の虚無とか退屈っていう源はここにあると感じる。

魂のふるさととして。

3. 坂口安吾と矢田津世子(参考)

安吾と矢田津世子に関しては「二十七歳」「死と影」が印象に残っている。印象に残っているところを引用する。

私の心の何物か、大いなる諦め。その暗い泥のような広い澱みは、いわば、一つの疲れのようなものであった。その大いなる澱みの中では、矢田津世子は、たしかに片隅の一ときれの小さな影にすぎなかったが、その澱みの暗い厚さを深めたもの、大きな疲れを与えたものは、あるいは、矢田津世子であるかも知れぬと考える。

私はそのころから、有名な作家などにはならなくともよい、どうにとなれ、と考えた。元々私は、文学の始めから、落伍者の文学を考えていた。それは青年の、むしろ気鋭な衒気ですらあったけれども、やっぱり、虚無的なものではあった。私は然し、再びそこへ戻ったのではなかったようだ。私の心に、気鋭なもの、一つの支柱、何か、ハリアイが失われていた。私はやぶれかぶれになった。あらゆる生き方に、文学に。そして私の魂の転落が、このときから、始まる。

何をすれば、生きるアカシがあるのだろうか。それも、分らぬ。ともかく、矢田津世子と別れたことが、たかが一人の女によって、それが苦笑のタネであり、バカらしくとも、死の翳を身にしみつけてしまったのだ。

新しく生きるためには、この一人の女を、墓にうずめてしまわねばならぬ。この女の墓碑銘を書かねばならぬ。この女を墓の下へうめない限り、私に新しい生命の訪れる時はないだろう、と思わざるを得なかった。

そして、私は、その墓をつくるための小説を書きはじめた。書くことを得たか。否、否。半年にして筆を投じた。

そして私が、わが身のまわりに見たものは、更により深くしみついている死の翳であった。私自身が、影だけであった。そのとき、私は、京都にいた。独りであった。孤影。私は、私自身に、そういう名前をつけていたのだ。

矢田津世子が、本当に死ぬまで、私はついに、私自身の力では、ダメであった。あさはかな者よ。哀れ、みじめな者よ。

切ない…。胸が痛くなる。

ヤケクソになっている感があるが、一人の女性を好きになったことによって安吾作品にひとつ陰翳という魅力がついたのは事実なのかも。

4. 恋はバカバカしくうるさいが…

こんなことが作中に書いてあった。

主人公青木卓一の幼馴染の女性である嘉村由子の胸の内だ。

恋の余分な情熱は莫迦々々しいと信じる自分であるにしても、妻として女としての態度はまた違う。

自分を歪め、服従せしめ、うるささや莫迦々々さに甘んじてついて行きたい気持ちなのだ。恋のうるささ。恋の余分な情熱を莫迦々々しいと信じていたが、恋を否定しそれを逃げたいわけではなく、そのうるささや莫迦々々しさを承知の上で、甘んじて妥協したいことがあった。自分はもとより求道者ではなく、真理を求めている人でもない。要するに、ひとりの弱い女なのだ。

恋の余分な情熱か。そんなものはバカバカしいと思いたいけれど、なかなかそうは思えないということかな。結局はそんなバカバカしさを見捨てられずに妥協してしまうという…。

恋をしてこんな風に考えたり、辛くなったり涙したり落ち込んだり、女だけに限らず人間て弱い。自分含め。不健康。

もともと恋愛は面倒なポーズを要求されるもので、そのポーズが人の生活をも縛ってしまうようだ。下手すりゃ牢獄だ。

恋愛はうるさい。恋愛は超生活的で、そして甚だ非凡なものだ。

けれども日常や人生は、元来平凡なものである。そして平凡な人生にとって、恋愛は、生活の暗い負担であり、むしろ邪魔物の類であった。

5. 夢と知性

『吹雪物語』の副題は「夢と知性」だ。

そもそも夢っていうのが観念的であり、そこに知性が絡んでくる。登場人物が、知性を持って複雑な精神や肉体を観念的に考えているようであるが、結果的には夢と知性が引き裂かれ、そこに葛藤が見えるようだ。

なんというか、安吾は、消すことのできない虚無感を自分の知性でどうにかかき消そうと試みているのではないか。

解説や本文に「夢が人間のせつない思いの全部」という言葉があったけれど、だったらここでは、夢ではない「現実」の部分に絶望や苦悩が見えてきてしまう。だから人間はせつない思いを割り切れず、夢を見続ける(観念的になる)のだろうか。そのうち観念が現実を追い抜かすかもしれない。

夢が人間のせつない思いの全部なのです。この現実はたといどれほど知性的に生きるにしても、どうしても夢を割り切ることだけはできないのだと。

こんな夢みる知性派少年みたいなこと考えたって、時間は止まらないから年も取ってしまう。あっという間に老いぼれだぁ。

嘘をつき、偽りの日々を暮らす方が気が楽だ。安らかなのだ。

そして嘘の幸福だって、やっぱり幸福のうちではないか。その機会と思いがあれば、やがて真実の生活へ乗り換える豊かさを与えるために、真実という悲しい虚偽が必要なのだ。

強気で書いてみたものの、やっぱりとても切ない。