【トーハク】呉昌碩から書という芸術を学ぶ(2)

東京国立博物館の東洋館 8室では、2024年1月2日(火) ~ 2024年3月17日(日)まで、 「生誕180年記念 呉昌碩の世界—金石の交わり—」が開催されている。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2638

書を観るのはとても難しい。

そして毎回思うことだが、自分がここから何を得ているのだろう。

この展示物をきっかけにインプット&アウトプットを試みたいと思う

呉昌碩は古代の金石研究を深めたとされる。

金石研究とは、金属器や石刻などの金石文字を追求していくことだ。

では、金石文字とは?というところで、私は「金文」にたどり着いた。

金文とは、中国古代、即ち殷周時代より秦漢時代頃までにつくられた青銅器に、鋳込まれ、あるいは刻された文字のこと

https://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1997DM/DM_CD/DM_CONT/KINBUN/HOME.HTM#:~:text=%E9%87%91%E6%96%87%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E9%9A%9B%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

金文についてはこの程度にしておこう。

呉昌碩は古代の金石研究のなかでとりわけ「石鼓文(せっこぶん)」に執心しており、その生涯において「石鼓文」の臨書を繰り返し行っていたようだ。

(参考:1089ブログ『「呉昌碩の世界」その1 真骨頂の書』)

石鼓文って何???

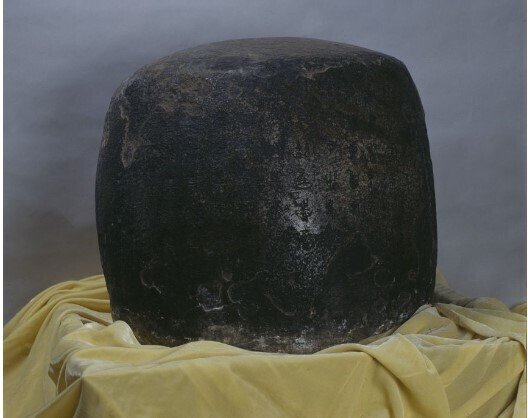

太鼓形の10個の石に、王の狩猟の様子などがうたわれた韻文が書かれている。それを拓本でとったものだ。

太鼓形の石がどういうものなのかと調べてみたら、北京・故宮博物院にその原石があることがわかった。

https://www.dpm.org.cn/collection/impres/234438

私には、太鼓というより鉄砲の弾を巨大化した石にみえた。

ところで今更だが、拓本とはどういう作業をして石に刻まれた文字を紙に写すのだろうか??

被拓物に和紙を水貼りして密着させ、乾いてきたら墨を染み込ませた拓包(タンポもしくはタクホウ)で上から墨を載せて写し採っていく方法です。これを上墨(じょうぼく)といい、通常、拓本といえばこの方法を指します。70〜80%乾いたころが墨の打ち始めのタイミングで、紙が濡らす前の白さに近くなってくるのが目安となります。

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no41/05.html

私は、石碑に直接墨を付けて紙をベトっと貼るものだと思っていた。それだと、文字が反転するし、石碑を汚してしまう。考えがアホだ。

YouTubeにも「拓本」のやり方がいろいろとアップされていた。

なるほど!彫ってある部分(凹み部分)にもしっかりと紙を石に圧着させることによって、文字(白い部分)がくっきりはっきりと浮かび上がるのか…

コピーのない時代にこうして複製をとって書のお手本にしたというが、現代の自分の感覚からすると、重労働だし、面倒だと思ってしまった。

しかし、拓本という手法を使うと多くの人たちにメッセージを届けることができるし、文字そのものを鑑賞できる。現代の私たちは簡単に古代にアクセスしている!スゴイ!!

そして、「石鼓文」はどのようにして石に刻まれたのかはわからないが、その運筆を追う(なぞる)ことで2000年以上前の時代感覚を知ることができる!なんだかドキドキしてきた…

呉昌碩もこんなことを考えたかな?

古代の人々を尊重しながら、臨書を繰り返していたのかな?

今日はここまで。