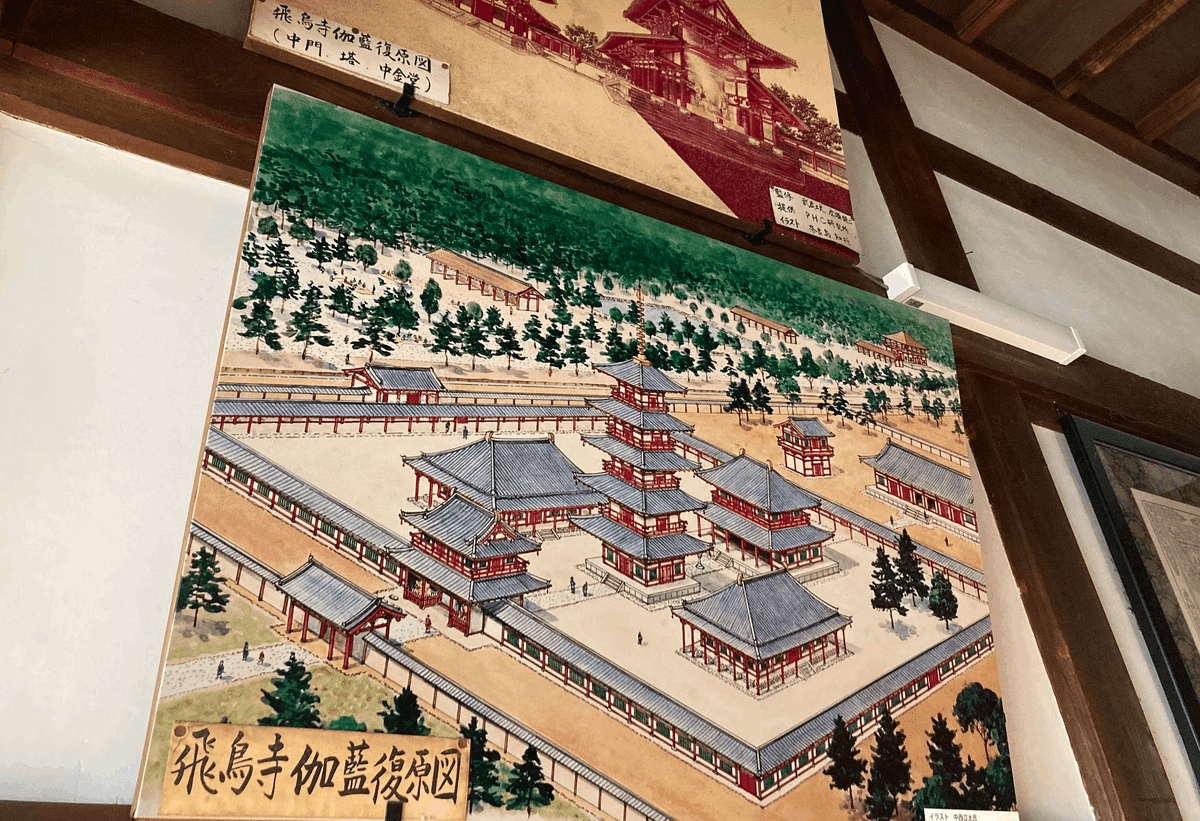

伽藍配置(飛鳥寺・法隆寺・薬師寺・東大寺など)

日本最古の寺は、飛鳥大仏で有名な明日香村の飛鳥寺です。創建は7世紀前半で、蘇我馬子が建てた蘇我氏の氏寺でした。

左から、南門、中門(ここから聖域)、

真ん中に五重塔、両脇と後方に3つの金堂、

そのまわりをぐるっと回廊が巡り、後方に講堂。

南門から講堂まで、南北に連なっている。

これも四天王寺式伽藍配置。

次に建てられたのは、大阪市の四天王寺です。

南門・中門・塔・金堂・講堂が一直線に並んでおり、これを四天王寺式伽藍配置といいます。飛鳥寺も、四天王寺式になります。

7世紀末に建てられた法隆寺は、南門から中門にはいると、左に塔、右に金銅があり、これを法隆寺式伽藍配置といいます。

講堂側からみたので左右逆ですが、中門入って左に塔、右に金堂。

平瓦を丸瓦(玉縁丸瓦)が押さえ、

軒には軒平瓦と軒丸瓦がある。

大棟から連なる降棟の先端には、軒丸瓦に支えられた鬼瓦がある。

法隆寺の近くにある法輪寺や発起寺も同じく、中門にはいると左に塔、右に金銅があります。

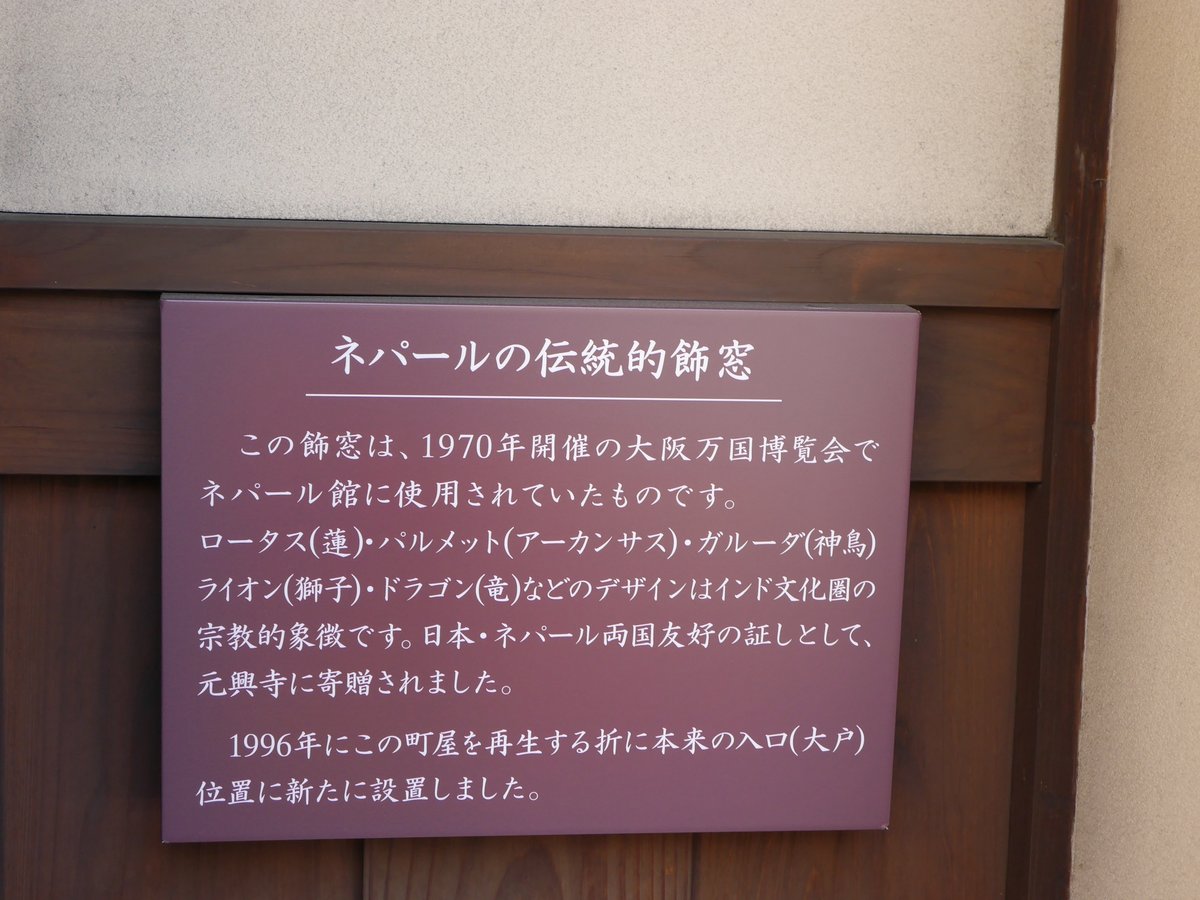

飛鳥寺は本興寺といいましたが、都が明日香村の飛鳥京から、奈良市の平城京に移る際に移転し、元興寺になりました。

元興寺は、奈良公園の近く、奈良町にあります。

奈良町は古い街並みがとても素敵で、雑貨屋スイーツのお店などもあって、女子にも人気があります。

伽藍配置の話に戻ると、もうひとつ、薬師寺式、というのもあります。

薬師寺式は、中門を入ると、左右に塔があり、その奥の中央に金堂があります。

手前が西塔。右が修復中の東塔。

双塔式の伽藍配置は、平城京でよくみられ、実は東大寺と大安寺にも巨大な七重塔が並び建っていたそうです。

金剛力士像がいます。

お寺は仏教の宗教施設。

塔には三重塔、五重塔などがありますが、内部は吹き抜けで実は1階建て。

その中央を貫く心柱の下に仏舎利をおさめており、原型はお釈迦様の仏舎利(骨)をおさめたストゥーパ。

寺のシンボルでもあり、その地域のランドマークでもあった。

金堂は、ご本尊がおさめられたそのお寺の中心で、仏教の本質。寺の真ん中にあり、その寺の性格を決め、その寺の背景もわかる。

塔について、

・7世紀前期、蘇我馬子や聖徳太子の時代には回廊の中に1つ。

・7世紀末、天皇の権威と共に日本が律令国家として確立する天武天皇の時代になると、薬師寺など、塔が2つ並ぶようになる。

・8世紀、奈良時代になると、平城京として繁栄の頂点へ。

2つの塔が回廊の外に出て、権威をみせつけようとした?