「ガルトゥルッコ、ファブリックと建築」(Galtrucco. Tessuti Moda Architettura):ミラノのパラッツォ・モランダで開催、老舗生地メーカーについての特別展

1. パラッツォ・モランドとガルトゥルッコ(PALAZZO MORANDO AND GALTRUCCO)

ミラノのパラッツォ・モランドでは、「ガルトゥルッコ、ファブリックと建築」(Galtrucco. Tessuti Moda Architettura)という展示が2024年12月から2025年6月にかけて開催されている。

日本ではガルトゥルッコ(Galtrucco)という名前は、ほとんど聞かれることはないが、1885年の創業以来、高品質なファブリックの製造および販売を手がけてきたイタリアの企業である。

本展は二つのセクションに分かれている。

一つ目のセクションは、ガルトルッコの店舗やショーウィンドウ、広告に焦点を当て、アレッサンドラ・コッパ(Alessandra Coppa)がキュレーションを担当した。

特にガルトルッコは、高品質の生地そのもののみならず、店舗のデザインや建築、そして店内の調度品が洗練されていることでも評判であった。

ブレラ大学で教鞭を取るアレッサンドラは、学生とともにガルトルッコのアーカイブにアクセスし、過去のブランド広告などを再発見した。

もう一つのセクションは、ガルトルッコの生地そのものにクローズアップしたものであり、マルゲリータ・ロジーナ(Margherita Rosina)とエンリカ・モリーニ(Enrica Morini)がキュレーションを担当した。

さらに1960年代以降、ガルトゥルッコは、アルマーニやラガーフェルド、ギャビー・アギョンなどにも生地を提供し、これらのデザイナーはガルトルッコの生地を使い、作品作りに活かした。

2001年には生地メーカーとしてのビジネスを終了し、現在では不動産業を営んでいるガルトゥルッコであるが、今でもその素晴らしいアーカイブは作品作りに活かされている。

ガルトルッコのアーカイブ及びパラッツォ・モランドのコレクションで構成される本展。

ファッションブランドやデザイナーにクローズアップした展示はあっても、その生地メーカーに着目した展示は珍しいのではないであろうか。

筆者の出身地である福井県も、セーレンやサカイオーベックスなど実は繊維産業で有名な街である。

ファッションを語る上であまり光が当たらないが、服というものは、生地のみならず、ボタンやビーズ、そして糸など様々なものから構成されている。

本展は、20世紀のミラノやパリを彩ったファッションの歴史を、豊かで多様なファブリックという観点から物語るとてもユニークなものである。

前置きが長くなったが実際の展示を見ていくことにしよう。

2. 夢のような窓(DREAMY-LIKE WINDOWS)

創業者のロレンツォ・ガルトルッコ(1850-1912)は、フラッシネット・カナヴェーゼ(トリノ)に生まれ、もともと移動式の服飾店を営んでいた。

1885年、ロレンツォ・ガルトルッコは、パヴィア県にあるロビオ・ロメッリーナ(Robbio Lomellina)に最初の生地店を開いた。

さらに1911年にはノヴァーラに店を構えたロレンツォ・ガルトルッコであったが、翌1912年に死去。

彼の死後、ロレンツォの妻と子供たちはトリノ(1913年)、ミラノ(1923年)、トリエステ(1926年)、ジェノヴァ(1935年)、ローマ(1936年)に店を開き、事業を拡大し続けた。

特に1923年にミラノのドゥオーモ広場にオープンした旗艦店の華々しいウィンドウは、人目を惹くものであった。

ウィンドウには、ドレープのかかったファブリックがファッションイラストとともにディスプレイされており「この生地を使ってどのような服が作れるだろうか」と見る人の想像力を掻き立てた。

第二次世界大戦という困難な時代を生き抜いたガルトルッコは、戦後イタリア経済の奇跡と繊維産業の発展により、大成功を収めた。

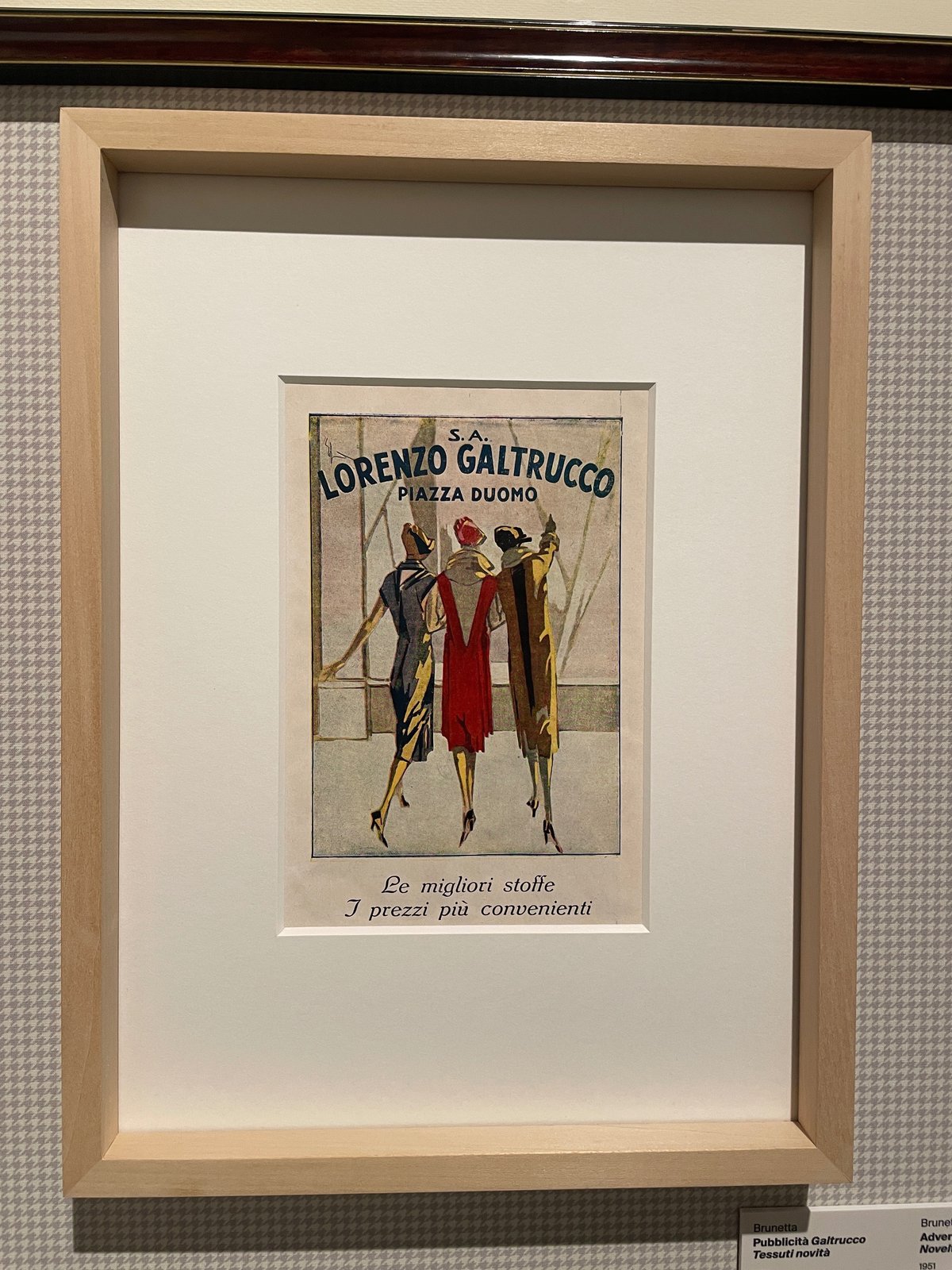

戦後、ブルネッタと呼ばれたアーティストのブルーナ・モレッティ(Bruna Moretti)がブランドの広告を手がけ、道路でドライバーの目を引く、ひまわりの形をした看板などの街頭広告もデザインした。

彼女はガルトゥルッコの製品を身に纏ったマネキンを魅力的に描いた。

3. ファッションイラストレーション(FASHION ILLUSTRATIONS)

ガルトゥルッコの店頭では、販売されている生地でどのような服が作れるかを示すために描かれたファッションイラストが展示されていた。

これらのファッションイラスト299点は、ガルトゥルッコのアーカイブとして保管されている。

1950年代のイラストは背景まで細かく正確に描かれていたが、1960年代に入ると鮮やかな色の服が強調して描かれるようになった。

やがてイラストレーションはショーウィンドウから姿を消した。

こちらはキービジュアルに使われている1953年のイラストである。

こちらは年表のように並べられたガルトゥルッコのファッションイラストと店頭写真、広告のブース。

1973年に火災によって焼けてしまったミラノの店舗の写真。

まるでディオールの服のようなファッションイラストを見るとパリの影響が感じられるかもしれないが、ガルトゥルッコがブランドして重きを置いたのは、あくまでも優れた品質の生地が持つ無限の可能性である。

1950年代末から1960年代頃までイタリアでは既製服を売る店はほとんどなく、人々は布地を購入し、仕立て屋に仕立てを依頼するのが普通だった。

ガルトルッコのように高品質の生地を揃え、また最新のモードを取り入れたサンプルが展示された店舗は、これから自分の服を仕立てる、あるいは仕立ててもらう人にとって魅力的な店であったに違いない。

4. 店の中のファッション、建築、アート(FASHION, ARCHITECTURE AND ART IN THE STORES)

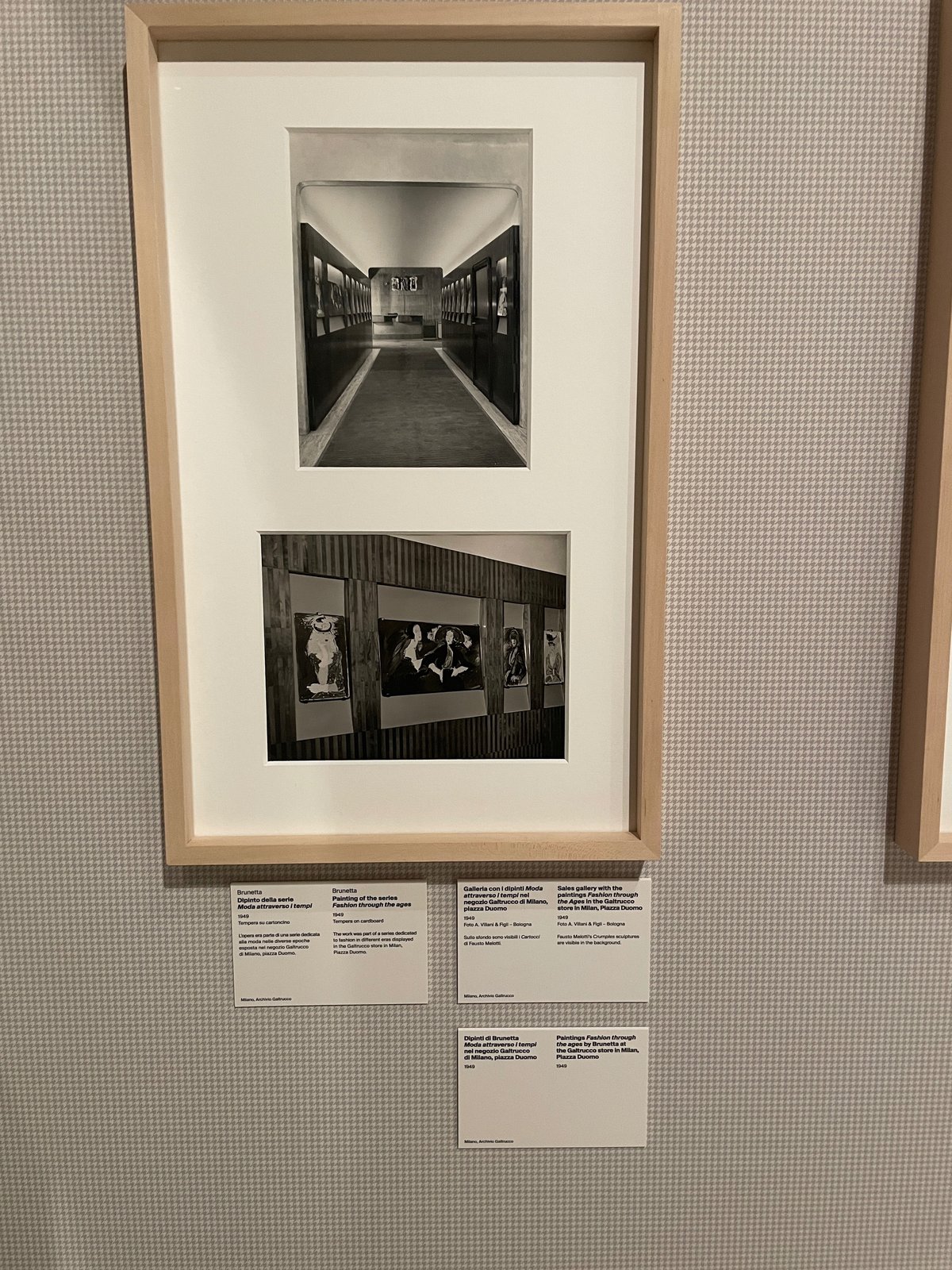

このブースでは、イタリア各地のガルトゥルッコの店舗の実際の写真と、店舗の中で使われていたファッションイラストや広告、そして店舗の設計図やイラストが展示されている。

店構えも合わせて紹介するというのが本展の特徴であるが、ガルトゥルッコの店舗のデザインを担当したのは、20世紀を代表する建築家グリエルモ・ウルリッヒ(Guglielmo Ulrich)やメルキオーレ・ベガ(Melchiorre Bega)であった。

このユニークなファッションのファミリーツリーは、ガルトゥルッコのローマの店舗に展示されていたものであった。

前衛的な感覚を持ったこの建築家たちは、店に小さなラウンジを設け、そこでは、ただ生地を選ぶだけではなく、店の人たちと歓談することができた。

イタリア各地の店舗の中でもミラノの店舗は、ミラノのエレガンスを体現するものであった。

ミラノの店舗は、ファウスト・メロッティ(Fausto Melotti)がデザインした深いブルーのセラミック製の台座や、磨き上げられたマホガニーのカウンターが設置されていた。

ところがミラノの店舗は、1943年には空爆により倒壊、さらに1973年には火災により焼失という憂き目を見ているが、そのたびに力強く復活した。

ルチアーノ・バルデッサリ(Luciano Baldessari)もドゥオーモ広場のショップのためにデザインを手がけたが、彼のデザインは紙の上にしか残っていない。

また1981年、ガルトルッコはモンテナポレオーネ通りに最後の紳士服専門店をオープンし、内装はピエロ・ピント(Piero Pinto)が手がけた。

日本でも青山や銀座に建築や内装までこだわったブティックを度々見かけるが、イタリア各地のガルトゥルッコの店舗は、デザイン画や写真を見ても分かるとおり、その時代ごとのスタイルを取り入れつつも、基本はエレガントな空間に統一されていた。

そこは単なる生地を買う場所ではない、訪れる客や働く人々の振る舞いやスタイルにまで影響を与えてくれるような、洗練された場であったに違いない。

5. ガルトゥルッコ、仕立て用生地(GALTRUCCO, FABRICS FOR TAILORING)

20世紀後半までのイタリアでは、洋服を職人たちにオーダーメイドして作ることは珍しくなかった。

顧客は、店員たちのアドバイスに従いながらガルトゥルッコの店舗で購入した生地をドレスメーカーやテーラーの元に持って行き、ファッション雑誌やイラストから着想を得た型での服作りを依頼した。

ガルトゥルッコの店構えや広告に焦点が当てられたセクションに対し、以下のセクションでは、ガルトルッコの生地がどのように服作りに使われたかについて説明される。

女性の顧客は、ファッションショーや雑誌でシーズンごとに提案された色、柄、特徴を備えた生地を求めてガルトゥルッコの店舗に訪れた。

一方、男性顧客は、シャツ用のコットンやシルク、スーツ用のウールを購入し、控えめだがクラシカルで上品な装いを目指した。

こちらの艶やかなドレスは、1932年の冬に流行したベルベットを使っており、巧みなバイアスカットが洗練された印象を与える。

このドレスは、ピエモンテの実業家の妻、ルイサ・リギーニ・ディ・サン・ジョルジュ・ド・レーメ(Luisa Righini di Saint George de Rhêmes, 1892-1982)のものである。

こちらは花柄がプリントされたシルクのドレス。

90年近く前のドレスが、今このように残っていることに驚きであるが、1930年代のパリで流行したというこのスタイルは、今見ても全く色褪せていない。

6. ガルトゥルッコ・アーカイブ(THE GALTRUCCO ARCHIVE)

現在、コモ県のグランダーテ(Grandate)の繊維会社クレリチ(Clerici Tessuto & C. S.p.A.)は、ガルトゥルッコの製品アーカイブを所有している。

またそこには1932年から20世紀末までのシルク、ウール、ドレープ(紳士服用ウール)の見本帳も保管されている。

見本帳は、ガルトゥルッコの店舗において、販売された生地、それらを購入したメーカー、実際に販売された生地の数量を記録するために使用されたていた。

7. 1930年代から1940年代へ(THE 1930s AND 1940s)

1930年代のパリでは、イブニングウェア用に無地のサテンやベルベットや、また派手でカラフルな花のモチーフをプリントした軽やかな生地が流行していた。

一方、デイリーウェアでは、水玉模様や小さな装飾模様が人気を博していたために、当時のガルトゥルッコの見本帳には、多くのこれらのモチーフや模様が掲載されている。

ガルトゥルッコは、生地店であるだけではなく、生地の魅力を伝えるためのドレスなどの服も店舗のショーウィンドウに飾っていたために、これらの展示用の服もアーカイブとして残されている。

こちらはトリノの切手収集家・出版社のジュリオ・ボラッフィ(Giulio Bolaffi;1902-1987)の妻パルミーナ・セゲジオ(Palmina Seghesio)が所有していたドレスである。

80年前のものとは思えないほど、状態が良く、また馬がプリントされたドレスは、エレガントと機能性を両立させている。

こちらは有名な金細工職人エウゲニオ・クアルティ(Eugenio Quarti;1902-1987)の息子 マリオ・クアルティ(Mario Quarti)が所有したスーツ。

また無地のフラノ、地味なピンストライプや細かな千鳥格子柄のダークグレーのスーツは、ビジネスや社交の場に出かける男性には欠かせないアイテムであった。

8. 1950年代から1960年代へ(THE 1950s AND 1960s)

第二次世界大戦の傷跡から社会が立ち直り始めていた1950年代初頭以降、パリのクチュリエ、およびフィレンツェやミラノのアトリエでは、次々と新しいスタイルの洋服がデザインされ、発表されていた。

その頃のガルトルッコの店舗では、フランスとイタリアのアトリエの両方に適した生地が取り扱われていた。

またガルトゥルッコの店舗では、イタリアやフランスのブランドが使用する生地と同じものや似た生地がお手頃な値段で販売されていたとのことである。

このアンサンブルドレスは、ジェルマナ・マルチェッリ(Germana Marucelli; 1905-1983)が1956年1月にピッティ宮殿で発表したアンジェリカ・コレクション(Angelica collection)の一部である。

この色鮮やかなドレスを所有していたのは、戦後のイタリアを代表するファッションジャーナリスト、エリサ・マッサイ(Elisa Massai)であった。

下の写真右側に写るこの花柄がプリントされたグレーのドレスは、1950年代半ばのパリのオートクチュールにインスパイアされたものである。

文学教師のビーチェ・マッサラーニが所有していたこのドレスは、当時洋服の生地として使われ始めていたナイロンをふんだんに使用している。

このいわゆるディオールのニュールックを想起させるようなスーツは、シャンタンという絹織物で作られている。

シャンタンは、ランダムな隆起と皺が特徴的で、ざらざらした外観が特徴的である。

これは、トリノにあるジーナ・ファロッパ(Gina Faloppa)の帽子店のヘッドメーカー、アンジェラ・ロスミーノ(Angela Rosmino)が所有したスーツである。

こちらの1963年に作られたアンサンブルは、バレンシアガに影響を受けてデザインされた者であり、モデルのワンダ・マイフレディ(Wanda Maifredi)が所有していたものとのこと。

物資不足かつ政情不安で暗雲が立ち込めていた1930年代後半から1940年代のイタリアやフランス。

ここで紹介した1950年代から1960年代の洋服たちは、色鮮やか、上質な生地がふんだんに使われたものである。

これを着た人々は、ようやく手にした平和と自由を噛み締めながら、意気揚々とヨーロッパの街を闊歩していたに違いないと想像するのであった。

9. 既製服とプレタポルテ(READY-MADE AND PRÊT-À-PORTER)

1960年代よりイタリアではプレタポルテ(Prêt-à-porter)が普及した。

つまり、プロのファッションデザイナーがデザインし、それをファッション業界を既製服として製造するシステムが確立したのである。

若い世代を中心に定着した既製服は、ファッション業界の消費パターンを根本的に変えるものだった。

これまで人々の服を仕立てていたテーラーやドレスメーカーは、徐々に店を畳んでいった一方で、人々も自分の服を作るために生地を買うことが減り、ブティックで販売される既製品を好むようになった。

ガルトゥルッコは、オーダーメイドを好む伝統的な顧客と既製服を好む現代的な顧客の両方のニーズを満たすために、1970年代に既製服用の商品を生産し始めた。

つまりファッションデザイナーやプレタポルテブランドのため、大量生産を意図した生地をデザインし始めたのである。

ガルトゥルッコの社内にはデザイン部門が設立されたほか、国内外のファッションデザイナーとコラボレーションし、ブランド専用デザインの生地も生産した。

9-1. クロエのための生地(FABRICS FOR CHLOÉ)

1952年、ギャビー・アギョン(Gaby Aghion;1921-2014)は、パリのリヴ・ゴーシュの型にはまらない、かつ洗練された若い女性たちをターゲットにした高級既製服ブランドとしてクロエ(Chloé)を設立した。

アギョンは、若いフリーランスのデザイナーたちを雇用し、彼女のアトリエはクリエイティブな人々の拠点となった。

カール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld; 1933-2019)も1963/64年にクロエのアトリエに加わり、彼のデザインはブランドのイメージ作りに貢献した。

1970年代にクロエが世界的に有名になっていくと、ラガーフェルドも自身がデザインした生地をしばしば供給していたガルトゥルッコとコラボレーションするようになった。

2023年よりクロエのクリエイティブ・ディレクターを務めるシェミナ・カマリ(Chemena Kamali;1981-)は、2025年春のコレクションで繊維会社クレリチ(Clerici Tessuto & C. S.p.A.)が管理するガルトゥルッコのアーカイブから着想を得たファブリックを使用した。

カマリが使用したクレープデシン(crêpe de chine)には、色とりどりの大輪の花のモチーフがプリントされていた。

参考:「Chloé 2025年春夏コレクション」『Fashionsnap.com』(2024年9月29日付記事)

カール・ラガーフェルドが手がけた1977年秋冬コレクションは、19世紀フランスの服飾文化に着想を得たものであった。

こちらのアンサンブルの胸元には、17-19世紀のヨーロッパで普及していた胸飾りであるジャボ(Jabot)が施され、ランウェイではタッセルで髪をポニーテールに結ったモデルが着用した。

こちらの1979年の春夏コレクションは、1950年代のグラマラスな雰囲気を蘇らせた。

こちらの赤いドレスは、イタリアのナポリの民族舞踊であるタランテラ (tarantella)をイメージしたモチーフが施されたもの。

その由来は中世にまで遡るタランテラは、タラントという町の名前に由来し、マンドリンやタンバリンの演奏に合わせて踊られるテンポの早い踊りである。

9-2. ジョルジオ・アルマーニのための生地(FABRICS FOR GIORGIO ARMANI)

今やモードの帝王としてファッション業界に君臨するジョルジオ・アルマーニも、ガルトゥルッコのデザイン部門と1980年代よりコラボレーションしていた。

ガルトゥルッコは、デザイナーが求めるデザインや品質を実現するために必要な伸縮性と重さを備えた生地を生産した。

ジョルジオ・アルマーニは、百貨店リナシェンテのスーツ売り場で働いた後、1973年にデザイン・スタジオを創設した。

アルマーニは、翌年の1974年には初のメンズコレクションを、1975年には初のウィメンズコレクションを発表した。

アルマーニは、男性的なカッティングのジャケットと、ニュートラルなカラーのスーツをデザインし、厳格でシンプルなスタイルで一世を風靡した。

このアルマーニのエレガントかつ力強いスーツは、1980年代には若い金融マネージャーやビジネスウーマンのドレスコードとなった。

ガルトゥルッコは、シルエットにソフトな「落ち感」を持たせるような、伸縮性を持つ生地を生み出し、アルマーニが理想とするスタイルの実現に一役を買っていた。

1989年春夏コレクションでジョルジオ・アルマーニは、ゆったりとしたシルエット、かつ落ち着いた上品な色使いが特徴のジャケットを発表した。

そしてこちらは1990年の春夏コレクションで発表された女性用のジャケット。

ジョルジオ・アルマーニは、この服を、コンサバティブにスーツを着るのではなく、オーバーサイズでありながら洗練された軽さのあるジャケットを好む女性に捧げるものとして発表した。

9-3. クリツィアのための生地(FABRICS FOR KRIZIA)

もともと小学校の教師であったクリツィアことマリウッチャ・マンデッリ(Krizia, Mariuccia Mandelli; 1925-2015)は、1950年代にミラノでアトリエを立ち上げた。

彼女が1964年にフィレンツェのピッティ宮殿で開催されたショーに初めて参加した際には、全てが白黒の作品で話題を呼び、「ファッション批評賞」を受賞した。

彼女のアトリエには、ウォルター・アルビーニ(Walter Albini)やカール・ラガーフェルドといったデザイナーも一時期在籍していた。

1960 年代後半には、コレクションの発表の場がフィレンツェからミラノに移っていった。

1974年、クリツィアもフィレンツェでのコレクション発表を中止し、ミラノでの発表に切り替えていった。

こうして彼女は、ミラノがイタリアにおけるファッションの中心地となる上で決定的な貢献をした。

一方、クリツィアとガルトゥルッコのコラボレーションは1972年に始まり、その後数年にわたり、ガルトゥルッコ製のシルクやコットンを中心に製品を展開した。

このパネルにまとめられているのは、カーネーションとデイジーがプリントされたガルトゥルッコの生地をふんだんに使った、ミラノでは初のコレクションとなった、1975年春夏コレクションのデザイン画である。

以上、ガルトゥルッコという生地を専門に手がける企業に着目した企画展をレポートした。

こうして見てみると、カール・ラガーフェルドやジョルジオ・アルマーニなど、世界的に有名なデザイナーと手を組み、作品も多数手がけているにもかかわらず、あまり知名度がなかった「生地屋」にクローズアップした本展は画期的である。

昨今、いわゆる高級ブランドの製造の過程をめぐる問題(例えば、メイドインイタリーを謳いながらも、イタリアの工場に外国人労働者を集め、違法労働させて生産させた鞄を売るなど)がたびたび明るみに出ている。

しかしながら、このガルトゥルッコが活躍した時代のイタリアは、確かな質が保証されたメイド・イン・イタリーを世界に喧伝することができていたと考えられる。

安くてそれなりに便利なものが溢れている今、良いもの、長く使えるものを作る精神が忘れ去られることがないように、そう思い直す展示であった。

「ガルトゥルッコ、ファブリックと建築」(Galtrucco. Tessuti Moda Architettura)

会場:Palazzo Morando

住所:Via Sant'Andrea, 6, 20121 Milano, Italy

開館時間:10:00-17:30(月曜休館)

会期:2024年12月13日から2025年6月15日まで

特別展公式ホームページ →★

ガルトゥルッコ公式ホームページ:galtrucco.com