どうせ歩くなら重要伝統的建造物群保存地区01-2【竹原】

現在の竹原市街地。

おおよそこんな感じです。

右上の「本町」と言われる地域が

重要伝統的建造物群保存地区

(略して重伝建)

「たけはら街並み保存地区」と

呼ばれています。

格子戸を持つ町家と

その背後の小さな山やお寺が

美しい景色を作り出しています。

みちの駅たけはらからスタートして

栄町通りを右に曲がり

鳥羽町通りに入りました。

最初に訪れたのは旧笠井邸。

「浜だんな」と称されたかつての塩田経営者のお屋敷です。

その一部が、NPO法人「ネットワークたけはら」により

無料で公開されています。

天井の梁のエネルギーのすごいこと。

森とともに生きてきた日本人のDNAに

新たな命を吹きこんでくれるよう。

館内には塩田に関係する史料や模型が

たくさん展示されています。

塩というものがいかにして作られてきたのか

なんて考えたこともない我が身を恥じつつ

勉強させていただきました。

忘れないうちに書いておこう。

日本では海水から塩を取る。

海水をそのまま天日で蒸発させるのが一番簡単だが

雨が多い日本では不可能なので、塩田に引き込んだ海水を

ある程度まで蒸発させて作った鹹水(かんすい:濃い塩水)を

釜で煮詰めて塩の結晶を取り出す方法が取られてきた。

ちなみに、「鹹」(カン)

訓読みでは「しおからい・からい・しおけ」と読む。

これも知らなかった。

ヘタしたらたぶん知らないまま死んでた。

「薔薇」とか「鬱」を書ける人はいても

「鹹い」を書ける人っていないんじゃないかな。

当初は人が何度も陸と海を往復して塩田に海水を汲み上げた。

(これを揚浜式塩田という)

しかし多大な労力を必要とすることから

塩の干満を利用して海水を引き込む方法に変わっていく。

(これを入浜式塩田という)

この方法に最も適していた場所が

波おだやかで干満の差が激しい瀬戸内海沿岸地域。

江戸時代には入浜式塩田が盛んに開発されて藩の財政を潤し

竹原、赤穂、伯方など瀬戸内の産地は十州塩田と呼ばれ栄えた。

その後、塩砂をかき混ぜるかわりに、竹でできた枝条架をたてて

そこに海水を流して水分を蒸発させ鹹水を作る方法が取り入れられた。

(これを流下式塩田という)

この流下式塩田によりさらに労力が軽減され生産性も向上した。

枝条架の 1/10模型がこちら。

かつては本川を隔てた西一帯に

見渡す限り塩田が広がっていました。

現在の地図に重ねあわせてみると

こんな感じかな。

江戸時代、竹原には広島藩の代官所が置かれました。

藩は年貢高を増やすため賀茂川の河口を干拓して

田畑を開発します。

しかし海沿いで塩気が多い土壌のため

うまくいきません。

そこにたまたま赤穂から来た商人が

アドバイスをしてくれました。

「それならいっそ塩田にしたら?」

それ以後この地は塩の一大生産地となりました。

しかし他の地域でも塩作りがさかんになると

競合のため価格は下落しはじめます。

浜だんなたちは、廻船業、酒造業、問屋業など

他業種へシフトしはじめ、製塩業は徐々に衰退。

近代になると塩田のあった土地には鉄道が引かれ

駅や工場が建設されて市街地を形成しました。

塩田は今では見ることはできません。

昭和40年代以降になると

塩は大規模な製塩工場の中で作られるようになる。

海水に電気を通しイオン交換膜を通過させて

純粋な塩化ナトリウム分子を取り出す方法が開発された。

(これをイオン交換膜・立釜製塩法という)

これにより安全で安価な塩の大量生産が可能になった。

我々は塩と聞くと

イコール調味料と思いがちですが

実際に家庭で調味料として使用される割合は

全消費量のたった2%!

残りの98%が工業用として消費されます。

近代以降の製塩技術の進歩は

こうした工業用のニーズがあってこそ

だったんですね。

展示資料のかたわらには

地元の子供たちからの

小さなプレゼントが置いてありました。

これもご縁なのでいただいてきました。

ありがとう。また来ます!!

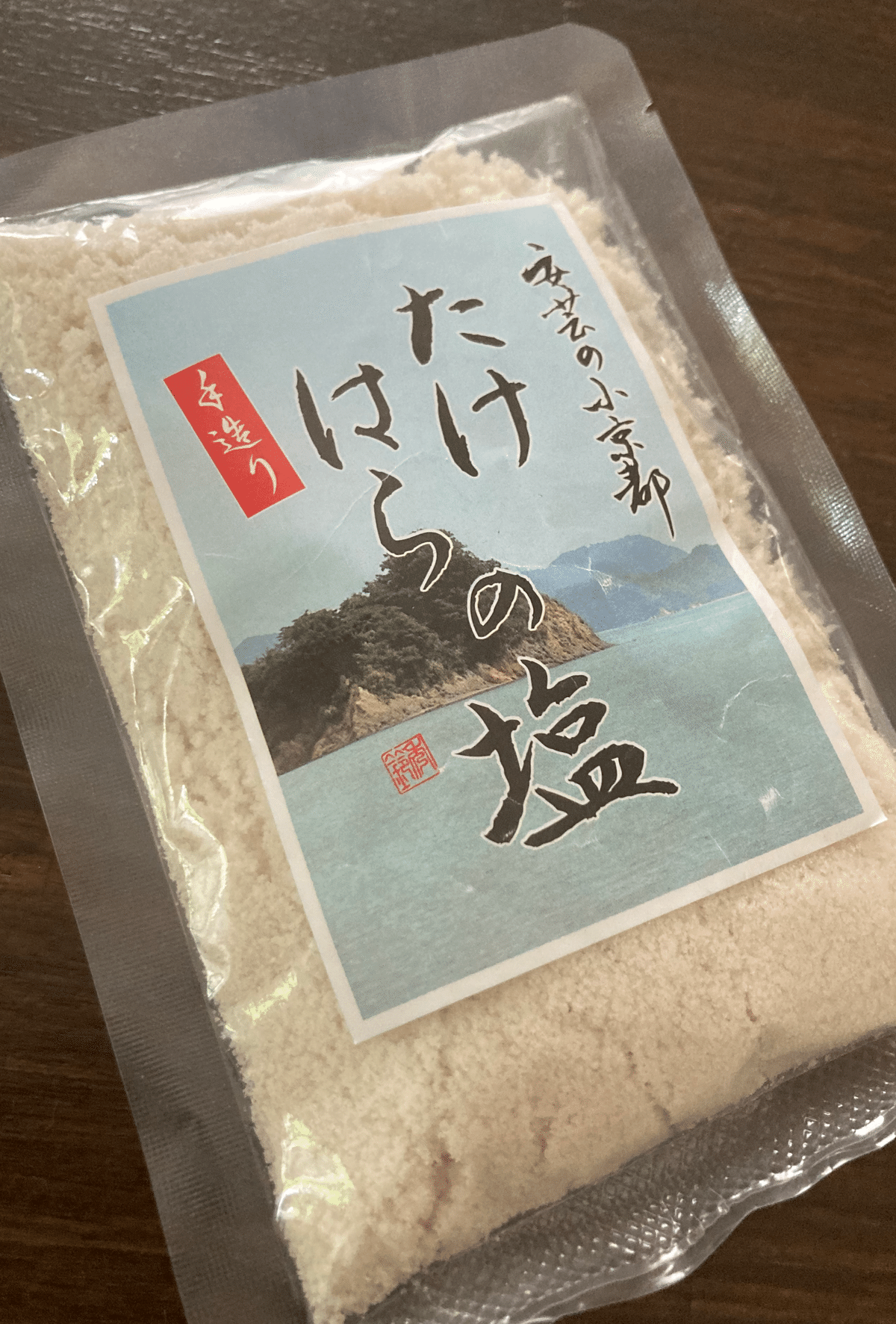

NPO法人「ネットワーク竹原」が手掛ける

「たけはらの塩再生プロジェクト」では

昔ながらの塩づくりの再現に取り組んでおられ

そこで作られた「たけはらの塩」が販売されていました。

さっそく購入。

塩の生産販売が自由化されてからは

こうした伝統的な技術で作られた塩を

見かける機会も増えましたよね。

原材料名:海水(竹原市吉名沖)

工程:天日・平釜

塩の話はこれくらいにして

旧笠井邸2階から見下ろした本町通り。

この町を南北に貫くメイン通りです。

本町通りの右手には竹鶴酒造

左の駒寄せがかわいい。

骨太ながらシンプルで美しく

独特の存在感がありますね。

いわずと知れたニッカウヰスキー創業者

竹鶴政孝の生家です。

NHK連続テレビ小説『マッサン』の

ロケでも使用されました。

本町通りでは魚の行商を見かけました。

おばちゃんが採れたての魚を

軽トラに積み込んで回り

その場で魚をさばきながら

地元の奥さまに

調理のアドバイスをしていました。

スーパーで切り身の魚を買うしか能のない

ポンコツ主婦の身からするととてもうらやましい。

豊かな生活が残っていることに感動しました。

それにしても

右も左も時代劇に出てきそうなお家ばかり。

格子戸をくぐりぬけ〜

頭の中で小柳ルミ子が歌っています。

それにしても暑い!

歩いている人はほぼ皆無で

町を独り占めできた気分なのはいいけど

中高年が酷暑の中ウロウロするのは

決して褒められたものではないのでした。

旧松阪家住宅

こちらは塩田の釜屋の燃料の

薪や石炭の問屋を営んだ商家のお屋敷。

明治時代に改築されたものが現存しています。

入館料は300円。

見てるだけで涼しくなる美しい擦りガラス。

座敷に腰を下ろして庭を拝見。くつろぎのひととき。

屋敷の中を風が通り抜けてとても心地よい。

格子のハートの透かしがかわいいですね。

猪目模様という古来からの模様です。

火除けの意味を持つとも言われています。

どこまでも繊細で美しくそれでいて機能的。

古い建物には先人の知恵や美学などが

至る所に詰まっていて

ただただ感心するばかりです。

竹原市歴史民俗資料館

この町では珍しい洋館。

もとは町立図書館として昭和4年に建てられたもの。

町が自前の図書館を持っているのがすごい。

それも昭和初期に。

製塩業の興隆はインフラだけではなく

文化や芸術にもな恩恵を持たらしました。

塩の流通を担った北前船によって

上方の文化が流入して

浜だんなを中心とする富裕層の間で

和歌・俳句、儒学などが盛んになり、

多くの町人学者が生まれました。

そのうちの一人、塩谷道碩は自宅を塾として

多くの弟子を育てます。

その屋敷がのちに図書館として

さらに歴史民俗資料館として受け継がれました。

入館料は200円。

コンパクトな展示ながら

わかりやすくまとめられています。

お腹が空いてきたので

このあたりで昼食をとることにします。

お好み焼き ほり川

こちらも老舗の醤油醸造元。

築200年を超える建物でもとは酒蔵。その後醤油蔵となり

一部改装して現在はお店にされています。

中に入ったら結構な数のお客さん。

いったいこの人たちはいったいどこに居たのか。

広島県民定番の「豚玉そば」と生ビールをいただきます!

あ〜幸せ。夢の組み合わせ。

冷たい生ビールが体をかけめぐって生き返る。

おいしかったです。ごちそうさまでした。

広島行きの高速バスの時間まで

あと2時間ほど。

もう少し街歩きを楽しむことにします。

暑いけど。