母を食べる〜こんな時代に母になるための母殺し②(チェンソーマン)

https://note.com/nanae_aoki/n/n66a7c1f9f142

前回のノートでは、『進撃の巨人』における母殺しを扱った。『進撃の巨人』では主人公エレンが、自らの意思で母を巨人に食べさせる。エレンとミカサは互いを「食べる/食べられる」「殺す/殺される」という相互の関係を選ぶことでその母による牢獄を消滅させる。だが一方で、それは一つの牢獄(=母性のディストピア)に切れ目を入れたに過ぎず、再び惨状が繰り返されることを示唆して物語は終わってしまう。

だが、そんな繰り返される母の牢獄と戦うイメージを的確に描いた作家がいる。それが藤本タツキだ。

1、『ファイアパンチ』が描く虚構と現実の倒錯

(1)監督と主人公

藤本タツキの初連載作『ファイアパンチ』は「私が監督でキミが主人公」というセリフや、映画におけるショットを模したコマ割り(とそれに関するメタ的な言及)や繰り返される映画館のシーンから、読者はこの作品が、作者自身が好きだと名言する「映画」に関する作品であると否が応でも気が付かされる。実際、『ファイアパンチ』には1人の主人公と2人の監督が描かれる。主人公とはまさしく今作の主人公アグニであり、監督はトガタと終盤黒幕として登場する氷の女王である。前述の通り「私が監督でキミが主人公」というように、物語は途中から『ファイアパンチ』という作品内で、主人公を撮影する監督が存在する入れ子構造が取られるが、途中アグニがその映画の脚本=虚構に背く形で奴隷を救い出すことで映画は破綻し、その後もトガタはアグニを神と信じる宗教という名の物語をブレーンとして監督し、アグニにふるまいを指示するようになるが、その折、トガタ自身が「女の体をした男である」と暴露されることで、その監督としての役割を降り、最終的にはアグニを助けて死ぬ「主人公」として生を終える。そして入れ替わるように、物語の黒幕=「監督」として登場するのが氷の女王であるが、彼女もアグニとユダにより思い描いた「脚本」とは異なる物語が展開されていき、最終的にはアグニを信奉するサンにより悪役として殺されてしまう。その時、彼女自身が登場人物としての悪役についてアグニに語ったセリフがブーメランのように突き刺さる。

「私は映画を見るとき悪役を一番見るんだ 悪役が大好きだからね 悪役はどちらかに偏っていて自分の中の価値観を信じて戦う 主人公を苦しめて見ている人をすごく嫌な気持ちにさせる でも最後の最後には負けてくれるんだ 主人公に勝利と見ている人にカタルシスを与えてくれる だから私はアグニ君が好きなんだ! キミはべヘムドルグを自分の都合で壊して たくさんの罪なき人を殺してくれた! 後はキミが死ぬだけ!」

『ファイアパンチ』とは、2人の「監督」──アグニを主人公、ユダを悪役とするトガタと、アグニを悪役、ユダを主人公としたい氷の魔女──が、「登場人物」たるアグニがその脚本から逸脱することで、脚本の遂行に失敗し、物語という虚構そのものに引きずり込まれ、「登場人物」の一人──トガタは「主人公」、氷の魔女は「悪役」──として虚構の中でその死を迎える、現実と虚構の倒錯的な関係を描いていると言える。

(2)映画におけるもう1人のプレイヤー

ここまで、映画における「監督」と「登場人物」の関係性を踏まえて『ファイアパンチ』を見てきたが、映画には実はもう1人プレイヤーがいる。それは「観客」だ。本作で観客としての役割を最初に果たすのは、心を断片的に読める祝福を持った男だ。彼はアグニを教祖とする宗教のブレーン=「監督」としてまだ物語の登場人物からは一線を引いていたトガタを、アグニ教の信者という観客の立場から、「ひょうきんな女を演じている……女の体に……覆われた男です」という暴露により物語の「登場人物」の一人として虚構へ突き落とす。彼の「心を断片的に読む」という能力は、登場人物の感情を、画面の中の動きへ変換し観客へ見せる映画という芸術の本来的な性質の比喩と捉えることができ、スクリーンの外にいると思っていた「監督」トガタに対し、彼を内包するスクリーンの存在を意識させるセリフと言えるだろう。

またもうひとりの監督、氷の魔女を登場人物として虚構に引きずり込むのもまた観客たるサンである。サンはアグニ教の信者(最終的には教祖)としてアグニを誰よりも“見て”きた存在である。サンというキャラクターは序盤で両足を切断されることが象徴するように“動かない”存在として描かれる。そして誰よりもアグニを“見ていた”人物でもある。そうこの“動かず”、“見る”、役割こそ映画館の中で座ったまま主人公を見つめ続ける観客の姿にほかならない。その観客たるサンに異教者として暴露されることで氷の魔女もまた悪役として虚構の中で死んでいく。

(3)現実と虚構のウロボロス

以上から『ファイアパンチ』で描かれていたものは、アグニやユダといった主人公や悪役による虚構としての物語だけではなく、本来ならば虚構と一線を引く現実の側であったはずの監督や観客が虚構へと引きずり込まれていく様であったといえるだろう。そして同時に、サンと呼ばれるようになったアグニが映画館でこれまでのファイアパンチの物語を音のないモノクロの画として鑑賞したように、その虚構──監督や観客といった現実が引きずり込まれたはずの虚構──が現実に飲み込まれていく様が描かれている。この藤本作品特有の現実が虚構に飲み込まれ、その虚構が現実に飲み込まれるといった虚構と現実のウロボロス的様相(2匹の龍がお互いのしっぽを飲み込み八の字を描いている様子)に着目していきたい。

この現実と虚構の倒錯的な関係を、その虚構=「登場人物」の生みの親としての現実=「監督」と捉えると、親と子の「食べ」「食べられる」関係性とも置き換えられる。そのテーマをより直接的に描いたのが次作『チェンソーマン』である。

2、チェンソーマン〜マキマという母〜

『チェンソーマン』は身寄りもなく貧しい少年デンジがひょんなことから出会った悪魔ポチタと融合することでチェンソーマンとなり、デビルハンターとして悪魔たちと戦う物語として進行していく。だがそれは終盤、マキマの「これからデンジ君が体験する幸せとか普通とかはね 全部私が作るし全部私が壊しちゃうんだ」というセリフから一変していく。またマキマはこうも言う。

「私は彼(チェンソーマン)のファンです」

『ファイアパンチ』から描かれてきたテーマを考えると、マキマはデンジ/チェンソーマンという主人公の物語の作者/観客であり、虚構を生み出した母たる現実の象徴と言える。そもそもマキマは作者が「マキマのキ(木)をチェンソーで切るとママになる」と発言しており、息子を誘惑しつつその胎内の内で支配しようとするその様はまさしく〈母性〉の象徴として描かれている。そんな母を黒幕とするこの物語は、最終的にマキマをデンジが「食べる」ことで決着を迎える。

すなわち、ここでもまたマキマによって創られたデンジにより、マキマが食べられ、自分で生み出したはずの物語に引き摺り込まれていく。母の胎内から生まれた子により母自身が食われていく“ウロボロス“的様相を描いていると言えるだろう。

お互いにお互いの尻尾を飲みこむ2匹の蛇が8の字を描くように、この母と子のウロボロスは肥大しながら永遠に続く。そこから出る方法とは何か。

藤本タツキが選んだ解はこうだ。ネジをぶっ飛ばし、この永遠に続く永久機関を楽しむこと。

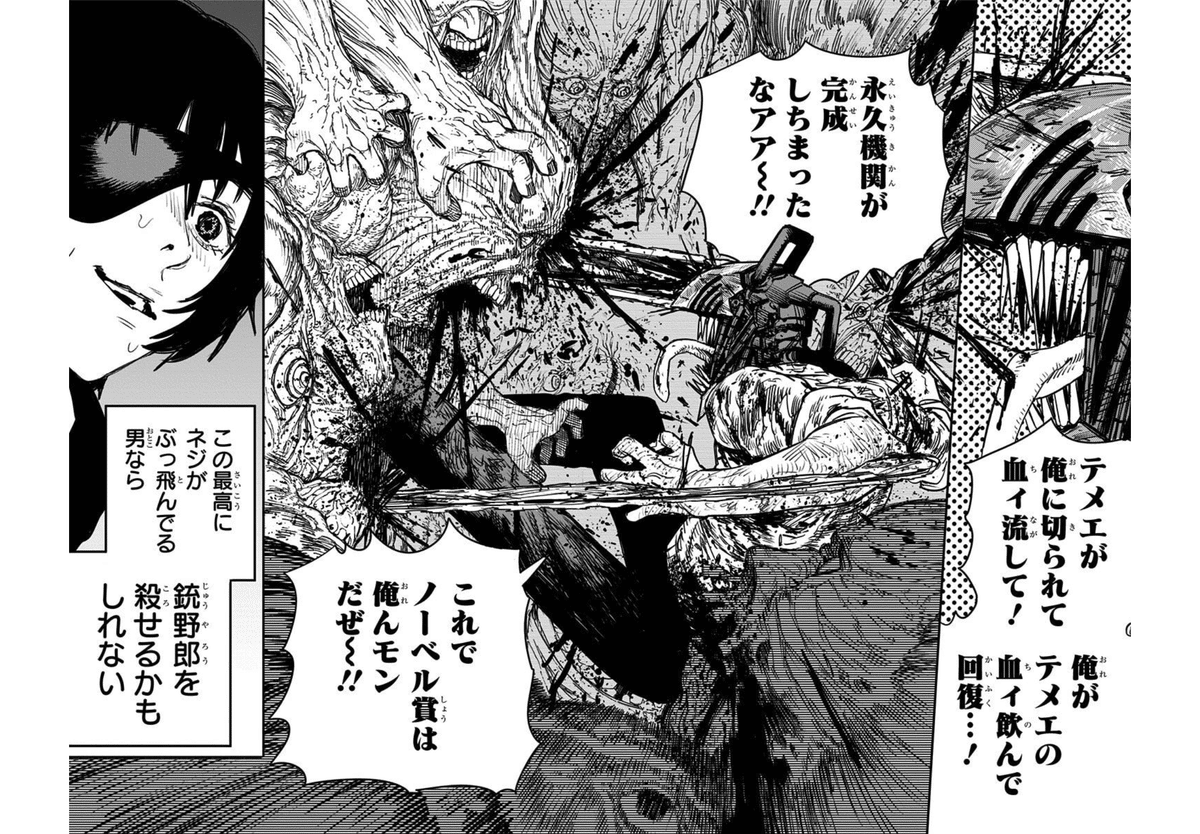

上の画像は、『チェンソーマン』第3巻で、永遠の悪魔と戦う場面である。母の胎内が如く永遠に続く永遠の悪魔の8階の中で、デンジは自らも食われながら、同時に悪魔を食べ続け、悪魔の方が根を上げるまでこの食い食われるディストピアをネジの外れた頭で楽しむ。

この戦い方を藤本は、その後の作品の中でも体現していく。

3、藤本作品におけるウロボロスの拡大

(1)『チェンソーマン』

『チェンソーマン』で描かれるのはマキマとデンジによる母(現実)と子(虚構)のねじれた関係性だけではない。

『チェンソーマン』では、時折、コマを超えて、まるでマンガの外側の人間の手によるかのような表現が登場する(4巻/アキが呪いの悪魔の力を発動する場面、9巻/地獄の悪魔により3人の子供が生贄とされる場面、等)。そう、今作が描いたもう一人の観客とは、『チェンソーマン』を読む私たち読者である。コマの外から刀を弾いたり、写真の人物を消したりといった描写により、読者はこれまで鑑賞していた虚構へ、干渉する可能性を示唆される。それはつまり、私たち読者が『チェンソーマン』において、マキマと同様かそれ以上の特権的な力で干渉する「読者」という登場人物と化していくということだ。確かに、この作品の主人公デンジは他作品の主人公と比べると、読者がその成り代わりとして物語を経験していくにはいささか感情移入がしにくい。デンジの思考が感動的だったり物語の核心を突くような思考に近づく度、その結論は不自然なほど乱暴だったり性的だったり曖昧になったりする(「俺たちの邪魔ァすんなら死ね!」「見つけたぜ……俺のゴール!俺の本気!それは……胸だ!!」「ま!シリアスな事ぁ考えなくていっか!」)(マキマとの戦いを経て「自分で考える様になった」デンジは第二部では主人公ではなくなり、心の声は聞こえない)。また他のキャラクターもその心の声がボイスオーバーとしてマンガに描かれるのは、大抵そのキャラクターの死に際のことがほとんどであり、愛着の湧いた頃にはそのキャラクターは死を迎え、その後の物語はやはり、「読者」として参加せざるを得ない。そして「読者」は偏在的に複数の登場人物たちの視点や過去を鑑賞し、『チェンソーマン』世界を支配していく。同時に、終盤におよぶにあたって私たちは自らの盲目性を意識せざるを得ない。チェンソーマンの眷属や武器人間として私たちが登場人物として知るキャラクターと並んで、私たちの知らないキャラクターが並んだり、「チェンソーマンに食べられた悪魔の名前の存在は過去現在そして個人の記憶からも消えてしまう」という能力により消えた存在として、私たちが現実の記憶として知っているナチスやエイズに混じり、アーノロン症候群や租亜といった私たちの知らない単語が登場する。ここから私たちが『チェンソーマン』という虚構に対して特権的、偏在的に支配しながら、最終的に明かされるのはそんな私たちが虚構の一部として飲み込まれており、私たちの知らない、さらに超越的な物語があるかもしれない可能性である。これにより『チェンソーマン』では『ファイアパンチ』で示唆された虚構と現実のウロボロス的な関係性を、作品の外へと敷衍し、読者そのものを巻き込むことに成功するのだ。

(2)『ルックバック』

『チェンソーマン』第一部完結後、無料で公開されたことと、その完成度の高さから話題となった読み切り短編『ルックバック』では、主人公が連載を持つ漫画家になるなど、作者と読者という役割が名言され、創作の問題に直接的に言及した作品である。前作『チェンソーマン』で「読者」をその虚構に引きずり込むことに成功した藤本は、今作で作者である自身を作品たる虚構に飲み込ませる。メインの登場人物の名前を「藤野」「京本」と作者の名字を分割させる形で名付け、漫画家となった藤野が連載する『シャークキック』は、当時の『チェンソーマン』と同様「アニメ化決定」の文字が踊る。京本が影響を受ける画集や事件当時京本が描いていた絵は『チェンソーマン』の中の実際のコマである。そのためこの作品は藤本の自叙伝的な話と読まれることも多く、また公開された日付が京都アニメーション事件の翌日だったこともあり、SNS上では数々の感想、考察、批判が飛び交い、作品内の事件の犯人が、藤本の統合失調症患者へのステレオタイプだという批判やそれに伴い作品が修正されたことで、それに対する同調や批判など多くの反響を呼んだ(個人的には、本来観るはずの絵から「声を聞」いたとその盲目性が暗示され、「パクられた」との発言から彼が絵の鑑賞者であり、創作者でもあったことがわかるこのセリフにはステレオタイプ以上に表象上の意味があったと感じているが)。これにより『ルックバック』は『チェンソーマン』からさらにその虚構性を広げ、読者だけでなく、作者藤本自身や実際の事件まで現実のあらゆる要素を虚構である作品が飲み込み、それにより肥大した現実が虚構である作品そのものを変えていくというウロボロス的循環そのものをエンターテイメントとして提供するに至ったのだ。

(3)『チェンソーマン』第二部と藤本タツキの限界

『チェンソーマン』第二部は、冒頭から「コケピー」という当時同じジャンプ+で連載され話題を呼んでいた『タコピーの原罪』のオマージュや、『ボボボーボ・ボーボボ』のオマージュとしての田中脊髄剣など、第一部からあった別作品のオマージュが顕著になっていく。この「オマージュ」「二次創作」的な手法は、まさしくデンジが永遠の悪魔の胎内で戦ったやり方と同様に消費され続ける週刊連載の中で、自らも他の作品を消費し、血肉として回復することで、このディストピアを抜け出そうとしているように見える。

この現実と虚構の、母と子の、肥大し膨らみ続ける食い食われるデスゲームは、ゲームやSNSを通じて虚構に自らが参加することが当たり前になったことを考えると、極めて現代的と言え、それをマンガという旧時代のメディアで成し遂げた藤本は現代の優れた作家の一人といえるだろう。だが一方でそこに藤本タツキ作品の限界もあるように思えてならない。八の字を描き肥大していくタツキエンターテイメントは、『チェンソーマン』にて永遠の悪魔が創り出すホテルの8階のごとく、永遠に広がるように見えて実際には、外からは隔絶された閉鎖空間であり、外部に広がる広大な現実を“描かない”ことでそのウロボロスをユートピア的に拡大させているように見えるのだ。例えば『ファイアパンチ』では、序盤で世界を雪と飢餓と狂気に覆った、この世界の苦しみの元凶たる氷の魔女は実際には存在せず、地球は氷河期に入り、すでに滅びゆく運命にあることがトガタの口から明かされる。その後、氷の魔女を名乗るキャラクターは世界を暖める手段を提示するものの、それは地球やその他の星の生命を奪うことで成り立つという。そうはじめからこの物語は、地球上の生物が死に絶える終わりは決まっており、にもかかわらずキャラクター達はその運命に抗おうとするでもなく、愛と憎しみをめぐって殺し合いを行っているのだ。そうそれはまるで無数の社会課題を突きつけられながらも、それを解決するための議論ではなく、承認と誹謗中傷のゲームを繰り広げる現代のSNSのようだ。同様に『チェンソーマン』でもマキマが作る世界の是非は背景と化し、デンジが“どう”なりたいかという問題により物語が進んでいく(「俺はやっぱりチェンソーマンになりたい その為に………どうやったらマキマさんを殺せるんだろう」)。『ルックバック』では、京都アニメーション放火事件や障害者表象に関して話題にはなったものの、事件の描写はパラレル世界の藤野が突然キックで助けに来るというあからさまなフィクション要素によって、外部に脱出する前に虚構によって飲み込まれてしまう。その結果それらに対する作品のメッセージも作品をめぐる議論も、事件や差別が生まれる生々しい背景に迫ろうとするものは一つとしてなく、その空っぽで永遠に続く閉じた世界だからこそ己一人の当事者性で承認と批判のゲームを闘いぬこうと、エンターテイメントは現実のSNS上で肥大化していくのだ。すでに藤本タツキが描く虚構と現実のウロボロスは、SNS的な永遠に続く8階の中で行くところまで肥大している。藤本タツキ作品が、その閉じた空間の中で終わるのか、そこから抜け出すのか、今後に期待したい。

③に続く。