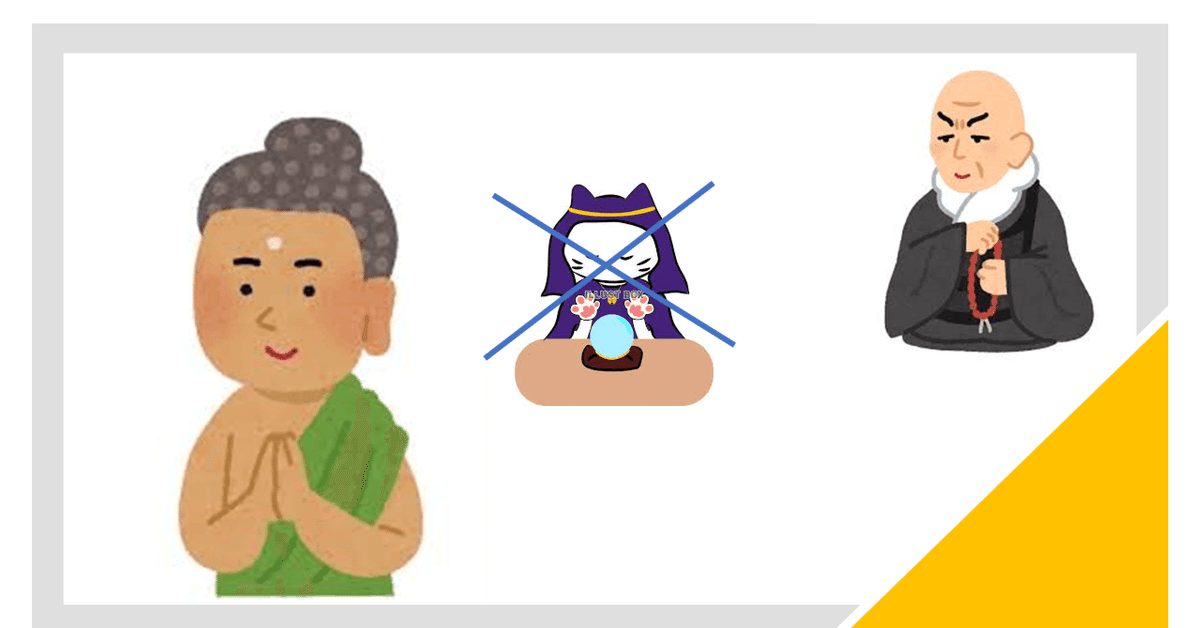

占いと仏教、

占い師は人間が社会的な生活を送るようになって数千年間、いかなる文明、いかなる地域、いかなる時代、いかなる言語の下でも途切れることがなく続いて来た世界最古の職業の一つとも言えるでしょう。

ある意味仏教の発祥より古い占いはなぜ仏教では否定されるのでしょうか?

まずは仏教以外でも

実は占いは聖書でもきっぱり否定されています。

(申命記18章:10~11)

「あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があってはならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。」

(使徒行伝16章:16-18)

「ある時、わたしたちが、祈り場に行く途中、占いの霊につかれた女奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多くの利益を得させていた者である。

この女が、パウロやわたしたちのあとを追ってきては、「この人たちは、いと高き神の僕たちで、あなたがたに救の道を伝えるかただ」と、叫び出すのであった。そして、そんなことを幾日間もつづけていた。

パウロは困りはてて、その霊にむかい「イエス・キリストの名によって命じる。その女から出て行け」と言った。すると、その瞬間に霊が女から出て行った。」

キリスト教は神・キリスト・精霊以外に対する信仰は間違っていると解釈されている様です。

では仏教では

お釈迦様は、、

瑞兆の占い、天変地異の占い、夢占い、相の占いを完全にやめ、吉凶の判断をともにすてた修行者は、世の中に正しく遍歴するであろう。(スッタニパータ)を始め、数々の経典でも否定されています。

それは「すべての結果には必ず原因となるものがある」

という因果応報です。簡単に言うと人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるという事です。

ですから自分の過去の行いによって決まり、自分のまいたタネは自分が刈り取らねばならないという法則です。

という事は、

その人が産まれた誕生日や場所や時間などがどこであっても、

偶然取り出したタロットのカードやトランプやおみくじがどうであっても、

手のひらに刻まれた皺がどうであっても

それらで相手の気持ちが分ったり、未来が分かる事はないとなります。

親鸞上人は?

親鸞上人は、生きているときに、絶対の幸福になれる、平生業成の教えを説かれた方です。

そんな親鸞上人が800年ぐらい前に残された言葉です。

かなしきかなや道俗の良時吉日えらばしめ天神地祇をあがめつつト占祭祀つとめとなす。

「なんと悲しいことか、僧侶も世俗の者も、良い時良い日に執(とら)われて、天地の神を崇(あが)めつて、占いや祈りごとに余念がない。」

占ってもらったり祈ってもらったりすることで心が落ち着く生き方を「かなしきかなや」と言っておられます。

ここでの注目点はその対象に僧侶も入っている事です。当時仏教を学んでいる者も『良時吉日えらばしめ天神地祇をあがめつつ』という事だったのです。

占いに頼って生きることが、その人本来の生き方を見失わせその人本来の生き方を見失わせることになる。

この状態は2500年前のインドも800年前の日本も同じです。そして令和の今も

意味は違えど

キリスト教は神・キリスト・精霊以外の主宰者を信じることを嫌ってきましたが、星を宇宙・世界の主宰対象としているので キリスト教は特に占星術を認めていません。

仏教は占いを認めないのは目的が問題でした。基本的に不安や欲望を占いに求めるからです。

占星術等占いは欲と怒りで生きることを星の位置他で正当化することになり

人の苦しみや不安を星の位置他で応援することになってしまいます。

様々な不安にさいなまれている人の思いを星等のせいにしてしまおうとするという事は依存です。「すべての結果には必ず原因となるものがある」ことを否定することになります。

ネットも本屋も

書店を除くと占いのコーナーがあります。

ネットで有料無料で様々な占いのサイトやコーナーがあります。朝の番組で天気予報と星座占いはもう定番と言ってよいでしょう。

いかに科学が発展し脳科学で人の脳の仕組みが解明しても(中野信子先生、茂木健一郎先生 澤口俊之先生他)何か不安にさいなまれたとき、何かにすがりたいのは何千年前の人も令和の今を生きる人も同じです。

そしてそのすがる先にはサイトでも本でもキリスト教や仏教にちなんだ占いもたくさんあります。ナザレのイエスもゴータマ・シッダッタも親鸞上人のごとく「かなしきかなや」と思われているかも知れません。

いや、ご自分の教えにちなんだ占いも出てくる。と思っておられたのかも知れません。(知らんけど)

人は何千年も変わらないんだなぁ

とつくづく感じます。

何より日本最大の信徒数を誇る親鸞上人開基の浄土真宗、その信徒で占いはダメと思っておられる方はどのくらいいらっしゃるのでしょう。

占い師の話を信じる信じないもあなた次第。

まとめ

占いを信じるなら、ぜひ自己責任で、、、

出典・参考文献

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

いいなと思ったら応援しよう!