疲れ目の原因は目の使い過ぎではないかも!?目を疲れさせる意外な要因とは?

目が疲れてくると

・目の奥が痛くなる

・目がかすんでくる

・頭痛がする

・目がコロコロする...

など、目の疲れによると思われる色んな症状を誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか?

目の疲れは目を使い過ぎから。

例えば、パソコンやスマホ、ゲームなど目を使う作業が多かったから目が疲れた

確かにごもっともな原因だし、大きく間違ってはないでしょう

そして、休憩したら大丈夫!と思っている方も多いのではないでしょうか?

ところがどっこい!

休んでも休んでも目の疲れがとれないってこともあります。

本当に目の疲れは目に原因があるんでしょうか?

目は感覚器の1つ

目の疲れは単純に目を使いすぎたから。

これは間違いではないと思います。

ですが

こうも考えることはできませんか?

「何かほかの機能を補うために過剰に働いているのでは?」と。

そのためにもまずは「目」の機能について簡単におさらいをしていきましょう。

目は光を感知する器官であり、いわゆる感覚器と呼ばれます。

感覚器とは、何らかの外的な刺激を受け取る受容器として働く器官のことで、光、音、匂い、味、平衡具合など、カラダが受け取る感覚を内部に伝えることが役目なのです。

主な感覚器としては、目、鼻、口、耳などの他に、皮ふによる触覚があります。

そして今回のテーマである「目」ですが、光を感知することで、モノを見ることができます。

加えて、奥行きを知覚することで距離や立体的に捉えることが可能になっています。

目の役割は諸説あって、古くでは、獲物を捉えるためや、常に命の危険にさらされていた時代であれば、強敵との距離や安全な逃避行動を選択するために必要不可欠な器官であったとするものもあるようです。

いずれにせよ、目からカラダに伝えられる情報は非常に多く、私たちの日常は視覚に依存していると言っても過言ではないでしょう。

感覚器として重要な意外な部分とは

足首の捻挫をして足首の動きが硬くなっても、膝や股関節など、他の部位の動きを変えるなどして、良くも悪くも足首の硬さという問題を無意識にカバーしてしまいます。

では目はどうでしょう。

どこの問題をカバーする可能性があるのでしょうか?

・

・

・

・

・

実は

手や足です。

全く意味がわかりませんね。

一体どういうことかというと

顔のそれぞれのパーツである目、鼻、口、耳の感覚器と手や足は密接に関係しています。

皮ふから伝えられる触覚、触れられた圧を感知する圧覚や関節の動きを感知する位置覚は、手首や足首の支帯に多くあることがわかっており、それだけ、外部の情報を内部に伝える役割が大きいことを意味していると思われます。

どういった情報かというと、例えば、足であれば足裏のからの感覚、地面の状態などをカラダに伝えます。

手であれば、モノに触れた時の感触、モノを扱う時の感触をカラダに伝えています。

目・耳・鼻・口など顔にある器官と、手や足から伝えられる情報を加味して、私たちは今取るべき行動をとっているんです。

では、目の疲れとの関係とは?

明確なエビデンスはないようですが、目から伝えられる情報は私たちが処理している情報の約8割あるともいわれており、ほとんどの情報を視覚に依存しているのは間違いないでしょう。

天候、路面、他者とのコミニュケーションにいたるまで、そのほとんどが視覚情報を頼りにしています。

そこで、1つテストをしてみましょう!

目からの依存度を図る簡易テスト

それではさっそく立ってもらって、片脚立ちをしてみます。

浮かしている脚の股関節は45度、膝は90度に曲げます。

まずは目を開けたまま、片脚立ちをキープしましょう。

開始位置からずれることなく、そして反対の足が地面につくことなく、何秒片脚立ちができましたか?

左右、3回ずつくらい試してみてみてください。

これなら結構できる!という方も多いはず。

では次はどうでしょう?

同じように片脚立ちになります。

浮かしている脚は股関節45度、膝は90度曲げます。

前を真っ直ぐ注視し、それから目を閉じます。

どうでしょうか?

目を開けた状態と全く同じようにキープできますか?

目を閉じると急に片脚立ちをキープするのが難しくなりませんでしたか??

それはなぜでしょうか・・・

そうなんです。

目からの情報を遮断したからです。

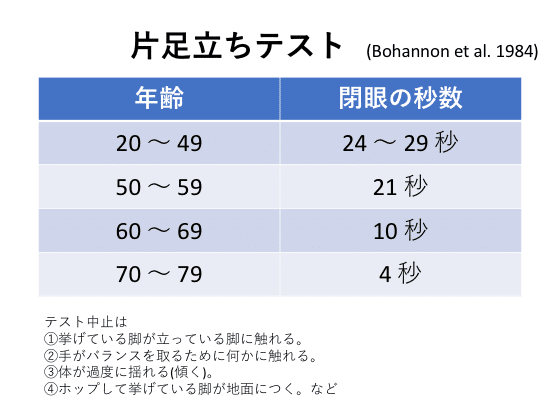

ちなみに、閉眼の片足立ちテストの年齢別の目安はこちら▼

なかなかハードですね・・・

とにもかくにも、目を閉じると、自分の体と周囲の物との距離感や平衡関係などの情報が遮断されます。

もちろん、耳や鼻の機能に制限はかかっていませんが、目を閉じて片脚立ちをするために頼りにするのが足裏の感覚です。

足の裏で重心の動揺具合などを細かく感知して、姿勢を保つために他の部位をどのように機能させるのかの判断材料にしているのです。

人によっては目を閉じるとほとんどバランスがとれない方もいたのではないでしょうか?

それだけ目に頼っているということなんですね。それは裏を返せば、足裏の感覚、いわゆる足底感覚の機能が衰えてますよというサインにもなります。

それくらい、足裏の感覚も目は繋がりを持っているんですね。

感覚器の機能を代償するということ

さて、ここまでくるとだいたい言いたいことはわかりましたか?

そうなんです、足や手の感覚器としての機能が衰えてくると、その衰えた分をどこかが補わないといけないことになります。

もちろん、足であれば膝や股関節もありますし、手であれば、肘や肩が近くにあります。「運動器」として捉えれたときには知覚に補える部位がたくさんあります。

しかし、「感覚器」として捉えた時に影響が出やすいのは顔にある器官になります。

特に目は、手や足を使う動作と密接に関係し合う場所ですので、影響は出やすいと思います。

そのため、

目が疲れたのは目を使い過ぎたから!

だけでなく

手や足の感覚器としての機能が衰えているせいで目に過負荷がかかっているかも!

という視点も大切なのではないでしょうか。

次回は感覚器としての手や足の機能を復活させるセルフケアをご紹介いたしますね!