福沢諭吉と「肉食のススメ」

2024年、お札が変わる。

福沢諭吉の一万円札とも、お別れだ。

「福沢諭吉」といえば、何を思い浮かべるだろうか?

「学問のススメ」だって?

私は、断然「肉食のススメ」だ。

福沢諭吉は、肉食文化とも深い関わりがあり、屠畜場建設の推奨をはじめ、肉食の推進 に一役買っていた人物でもある。

今回は、知らなかった人には意外なことばかりな、福沢諭吉の「肉にまつわるエピソード」をまとめてみた。

文明開化と「肉食のススメ」

日本は仏教の影響で、1200年もの間、肉食が禁止されていた。1872(明治5)年に明治天皇が初めて牛肉を食されると、新聞では、肉食を奨励・賛美する流れに。肉に懐疑的だった社会は転じて、肉食化へと進んでいった。

西洋文化に通じる著名人のなかでも「食の西洋化」の先導者として活躍していたのが 福沢諭吉 だ。

福沢諭吉は幕末の頃から「牛肉は滋養によい。牛肉は夜の明けるに従い誰でも食用するようになる」と、と畜場建設を推奨しています。福沢諭吉は学問だけでなく「肉食ノススメ」にも貢献していたのです。

福沢諭吉は、屠畜場の建設や、肉食をススメる活動にも積極的だった。彼自身、肉が好きだったこともあったのだろう。開国前の肉食が忌避されていた時代から、最下等の店と見られていた「牛鍋屋」に好んで通っていた。

先ず度々行くのは鶏肉屋、夫れよりモット便利なのは牛肉屋だ。その時大阪中で牛鍋を喰わせる処は唯二軒ある。一軒は難波橋の南詰、一軒は新町の廓の側にあって、最下等の店だから、凡そ人間らしい人で出入する者は決してない。文身だらけの町の破落戸と緒方の書生ばかりが得意の定客だ。

これは、福沢諭吉が蘭学を学び、大阪にある緒方洪庵の「適塾」にいたときの話だ。文明開化以前は「牛鍋」なんて、入れ墨だらけの社会秩序から外れた人が食べる料理、という扱いだったのだ。

豚の頭を解剖して喰った!『福翁自伝』

福沢諭吉には、ディープな肉のエピソードがある。

1899(明治32)年に刊行された『福翁自伝(ふくおうじでん)』では、「気弱な牛屋の代わりに豚の屠畜を行い、お礼としてもらってきた豚の頭を解剖して、散々いじくったあと、煮て喰った」と語っている。

豚を殺す

或るとき難波橋の吾々得意の牛鍋屋の親爺が豚を買出して来て、牛屋商売であるが気の弱い奴で、自分に殺すことが出来ぬからと云て、緒方の書生が目指された。夫れから親爺に逢て、「殺して遣るが、殺す代りに何を呉れるか」――「左様ですな」――「頭を呉れるか」――「頭なら上げましょう。」夫れから殺しに行た。此方は流石さすがに生理学者で、動物を殺すに窒塞させれば訳けはないと云うことを知て居る。幸いその牛屋は河岸端であるから、其処へ連て行て四足を縛て水に突込で直ぐ殺した。そこでお礼として豚の頭を貰って来て、奥から鉈を借りて来て、先ず解剖的に脳だの眼だの能く能く調べて、散々いじくった跡を煮て喰たことがある。是れは牛屋の主人から穢多のように見込れたのでしょう。

これも、好奇心旺盛だった福沢諭吉ならではのエピソードだろう。

解剖学的な研究が目的だとしても、そこで終わらず「豚の頭を調理してみる」という発想がまた突き抜けている。つまり、ホルモン料理の先駆者でもあったのだ。流行りだけで、肉食を推奨していたわけじゃない。「肉の伝道師」としての心意気は、本物だ!

『肉食之説』で、肉食のススメ!

明治政府は、発足当初から肉食奨励のキャンペーンを大々的に展開していた。福沢諭吉は、築地に設立された半官半民の食品会社「牛馬会社」からの依頼を受けて、1870(明治3)年に『肉食之説(にくじきのせつ)』を発刊している。

この本は、パンフレットのようなもので、庶民に「肉食の良さ」を宣伝する内容だ。ここでは「今の日本国民は肉食をしないので、不健康になって活力がない者が少なくない。一国の損亡だ」と語っている。

今我國民肉食を缺て不養生を爲し、其生力を落す者少なからず。即ち一國の損亡なり

ほかにも、牛乳の優れた栄養価や、バターやチーズについても触れている。「もっと動物由来の食材を使った洋食を食べよう」と、肉食に懐疑的だった社会を変えていこうとしたのだ。

東京初の屠場を開設した「中川嘉兵衛」に、牛肉店の開業をススメた

福沢諭吉は、東京初の屠場を開設した「中川嘉兵衛」とも交流があった。

以前の記事『屠場跡地を歩きながら、肉食文化を考える 〜はじまりの白金と横浜〜』でも紹介したが、中川嘉兵衛は、東京初の食肉処理場を「白金」に開設した人物だ。福沢諭吉とは旧知の間がらで、江戸で牛肉の商いを始める際にもアドバイスをもらっている。

横浜が開港し異人館が建ち、そこでコックの修業をしていた中川屋嘉兵衛が、領事館などが江戸に移転するようになったので江戸で牛肉の商いを始めようと計画しました。そこで旧知の福沢諭吉に相談をしたところ、「ぜひ、しなさい」と勧められたので、嘉兵衛は、現在の新橋駅の近くに牛肉店を開いています。

1868(明治元)年、中川嘉兵衛は、東京における「牛鍋屋」の第一号となる「中川屋」を開店させた。これも福沢諭吉の「肉食のススメ」が、後押しとなったのだろう。

◎ 「牛鍋」は、文明開化の象徴に

開店当時の中川屋は、まだ肉食に馴染みがなかった時代だったため、お客さんが少なかったそうだ。しかし、明治5年に明治天皇が牛肉を食し、肉食が滋養に良いことが伝わると、牛鍋は一気に大ブームに。牛鍋屋も続々と開店し、のぼりや看板には「官許」と記すようになった。

1871〜1872(明治4〜5)年刊行の、仮名垣 魯文の小説『安愚楽鍋』には「士農工商老若男女。賢愚貧富おしなべて、牛鍋食わねば開花不進奴」とも書かれている。

つまり「どんな身分の人でも、老若男女、お金持ちから貧乏人まで、みんな牛鍋を食べている。時代に乗り遅れるな!」ということだ。「牛鍋」は、文明開化の象徴ともいえる料理となった。

肉の歴史が眠る街「白金」とも関係が深い

私がもっとも興味を持った点は、福沢諭吉が、江戸・東京の屠場史のはじまり「白金」とも関係が深いということだ。肉食文化を探っていると、いつもこの街にたどり着く。白金に屠場を開いた「中川嘉兵衛」ともつながりがあるし、きっと何かありそうだ!

だが今回は、肉とは異なる歴史があった。

諭吉らしいエピソードが残されていたので、合わせて紹介しよう。

◎ 「狸橋」と「狸蕎麦」

「狸橋」は、港区白金5丁目と南麻布4丁目をつなぐ橋。かつてこの付近に、福沢諭吉がこよなく愛した「狸蕎麦」という蕎麦屋があった。

橋の名前は、その「狸蕎麦」から名付けられたといわれている。たもとには、石碑があり、由来となった昔話が刻まれている。

狸橋の由来

むかし、橋の南西にそば屋があって 子どもを背負い手拭をかぶったおかみさんにそばを売ると、そのお金が、翌朝は木の葉になったといいます。麻布七ふしぎの一つで、狸そばと呼んだのが、地名から橋の名になりました。ほかに、江戸城中で討たれた狸の塚があったからともいっています。

昭和五十三年 港区

この場所の景観が気に入っていた諭吉は、蕎麦屋から土地を買い取り、別荘として使っていた。引き続き住んでいた蕎麦屋の主人と将棋を指したり、付近を散策したり、楽しい時間を過ごしていたそうだ。

敷地内には水車があり、米つき水車・狸橋水車の経営も始めた。塾を開いていた諭吉は、その利益で、塾生の食費をまかなっていたのだとか。

港区を流れる古川に狸橋という橋があり、橋の南に位置する狸蕎麦という蕎麦店に諭吉はたびたび来店していたが、明治12年(1879年)に狸橋南岸一帯の土地を買収し別邸を設けた。その場所に慶應義塾幼稚舎が移転し、また東側部分が土筆ケ岡養生園、のちの北里研究所、北里大学となった。

蕎麦屋から買い取った土地は2200坪。のちに慶応幼稚舎、一部は北里柴三郎に寄贈して、北里研究所が建てられている。

ちなみに「北里柴三郎」とは、新しい千円札の人。

意外なところで、まさかのお札つながりだ!

首都高速2号目黒線が見える

狸橋を渡ると、すぐ都道416号線に出る。南麻布や広尾にも近く、地理的には都会だ。それなのに、橋の周辺はとても静かで、のどかな雰囲気だ。橋の下を流れる古川には、オナガガモの群れが泳いでいた。

開国後、江戸・東京は急速に近代化が進み、武家屋敷は壊され、洋風の建物が並ぶ新しい街へと変わっていった。そんななかで、諭吉は、ここから望む日本情緒が残る自然の風景が気に入っていたそうだ。

令和の現代でも、古くから残されている景色と都会のコントラストが印象的な不思議な空間だ。まるで諭吉の想いを受け継いで、自然の風景を壊さず、そのまま残しているかのようだ。

◎ 最初の埋葬地 「常光寺」

福沢諭吉が最初に埋葬された場所も、白金付近だった。旧福沢諭吉墓所は、地下鉄・白金台駅が最寄りの「常光寺」にある。

「最初の埋葬地」というのも変な話だが、この常光寺は、福沢家の宗旨と違っていたため、その後、墓の引っ越し「改葬」をし、港区元麻布にある「麻布山善福寺」に移された。

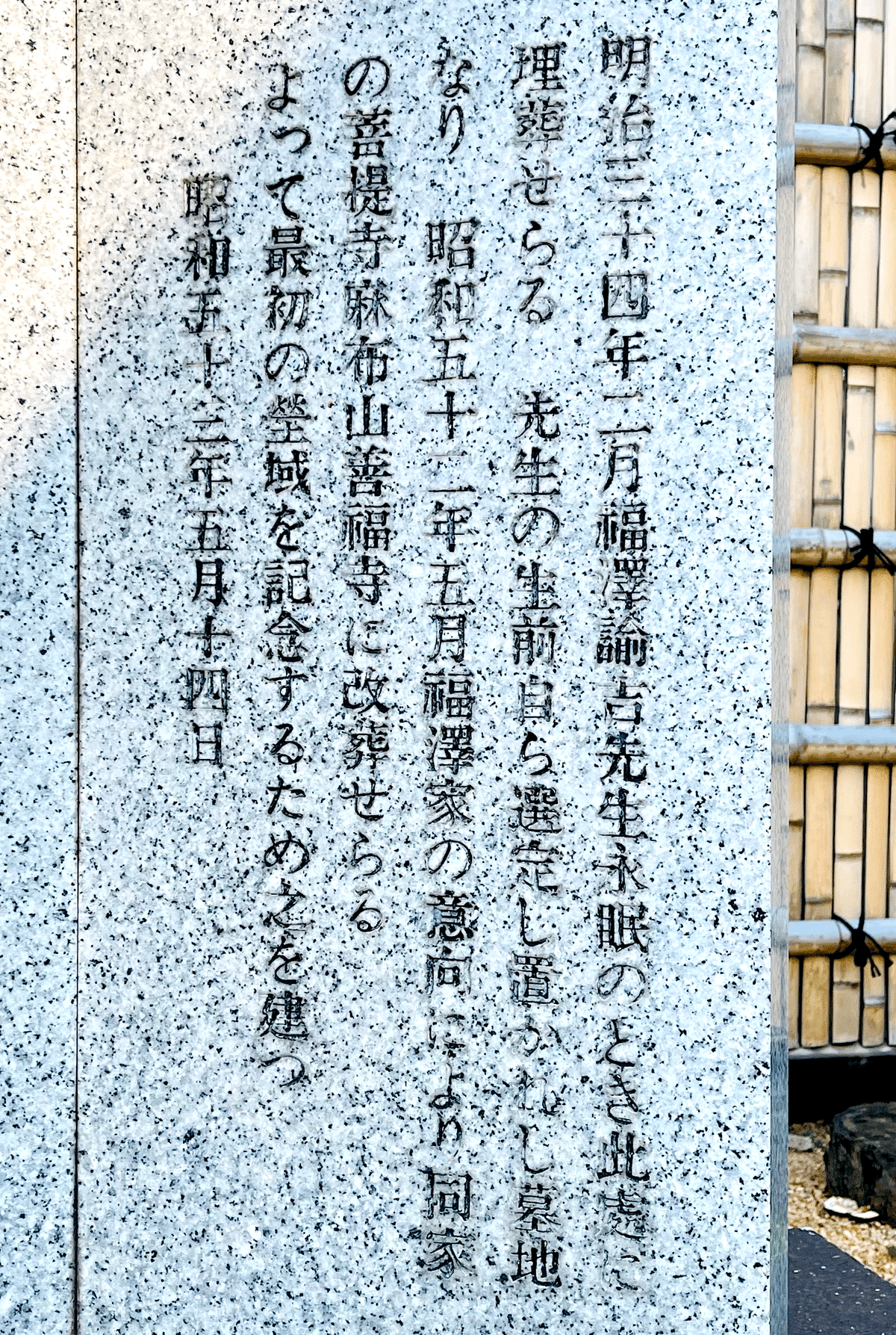

石碑には「後に福澤家意向により同家菩提寺である麻布山善福寺に改葬せらる」と記されている。

諭吉は生前、ここからの眺めが好きだったことから、死んだら埋葬してもらうべく、事前に常光寺の墓地を入手していた。この付近をよく散歩していたようで、先ほど紹介した「狸橋」からも、徒歩20分程度の場所にある。

・・・

1977(昭和52)年に行われた「改葬」では、こんな話もある。

福沢諭吉は土葬されていたが、掘り返してみると、なんと遺体が原形を保ったまま出てきたそうだ。福沢諭吉が亡くなったのは、1901(明治34)年、そこから76年が経過していたにも関わらずだ。

地下4mの場所で、棺に入れられ、着物姿で眠っているような状態で現れた。まるでつい最近、亡くなったばかりのような姿で!

遺体は、白骨化でもミイラ化でもなく「屍蝋化」していた。これは体内の脂肪が変性して、石鹸のような物質になる現象だ。蝋状になって、遺体が原形を保っていたということだ。

関係者によると、棺の中は冷たい伏流水で満たされ、遺体には、たくさんの「お茶の葉」が付着していたそう。お茶の葉の抗菌作用と、冷たい水に浸かっていたことなどから、奇跡的に腐敗せずにいられたようだ。

しかし棺から出されると、大気に触れた遺体は急激に酸化して、みるみる緑色に変質してしまったのだとか……。

・・・

屍になってまで、驚きのエピソードを残す。

福沢諭吉は、最後の最後まで、とんでもなかった!

食の好奇心がすごい!偉大な「肉の伝道師」

著作家・教育家などで知られる福沢諭吉だが、それ以外では、食に対する好奇心が半端なかった人物だとうかがえる。開国前の肉食がタブーだった時代から牛鍋屋に好んで通い、豚の頭を解剖して煮て喰った。

遣米使節団で海外渡航をしていた際も、めずらしい料理に出会うと、自分で作ってみることがあったのだとか。食文化を勉強していると、なにかと福沢諭吉の名が出てくるが、それだけ「食の西洋化」に影響を与えた人物だということだ。

福沢諭吉は、幕末を代表する酒好きとしても名高く、特にビールが大好きだった。肉食をススメて、ビールを愛する歴史上の人物。

共感以上の何かを感じる。

偉大なる「肉の伝道師」に敬礼だ!

いいなと思ったら応援しよう!