今、ブータン仏教が日本に伝来している

チベット仏教に興味関心がある人ならば、チベット仏教の範疇に入るブータン仏教にも興味関心を持っても良いのではないかと思います。

このnoteを書くにあたり、一般大衆レベルでブータン仏教の詳細について書かれた書籍を、ボクは検索してみつけることができませんでした。

学者さんは、実際のフィールドワークの実践や、学者さんネットワーク内部の論文等々を学んで多くのことを知っているのだろうと思いますが、一般大衆に情報は届いて無さそうです。

そのような状況ですので、新しく仏教書籍を書こうという意欲のある方にとってブータン仏教は未開の大地かもしれませんので、頑張って欲しいです。

そして、もし、ブータン仏教の「今」と「これから」を知りたい、さらには書籍や論文として発表したいと思ったならば、ブータン仏教の中央僧院の中枢と阿含宗が非常に密接な関係を構築していることを、決して無視することはできません。

第三者視点から見れば、ブータン仏教と阿含宗が行っている活動は、チベット系の後期密教が、日本の阿含宗に伝来していると言える現在進行系の現場そのものだからです。

そのような観点から、現在進行系で進んでいるブータン仏教(チベット密教カギュ派)の伝来を、仏教史とか文化交流の観点から知見を得ていただくことを目的として、このnoteを書きました。

チベット仏教の法脈が阿含宗へ伝わる

密教には「法脈を継ぐ」という概念があります。

「法脈を継ぐ」とは、俗な言葉で例えると「正当な継承者の証明」あるいは「のれん分け」です。

その昔、弘法大師空海が遣唐使船に乗って大唐帝国に留学僧として渡り、そこで恵果阿闍梨に認められ、金剛界と胎蔵界の伝法灌頂という儀式を受けて、密教の後継者として日本に戻って教えを弘めよと言われた話を知っていると思います。弘法大師空海は法脈を継いで帰国したわけです。

余談ですが、弘法大師空海が継いだ中国密教の法脈は、中国大陸ではすでに消滅しているとのことで、おそらく真言宗だけに残る法脈です。

そして、この法脈という思想は、もちろんチベット密教、ブータン仏教にも存在しています。なんと、このチベット密教系の法脈を阿含宗開祖が継承しているということを、仏教伝来といった仏教史全般に興味がある人は、知っておく必要があります。

チベット仏教の法脈を継承

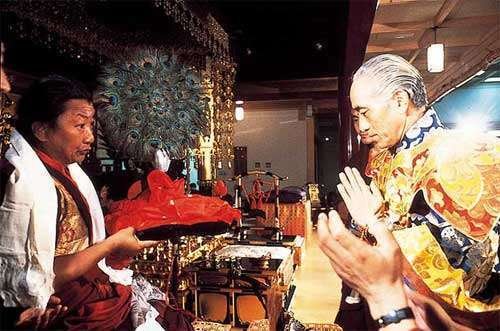

1983年、古儀チベット仏教ニンマ派から秘法と法脈を受け継ぐ

1993年、チベット仏教サキャ派から金剛界・胎蔵界両部の伝法灌頂を受け、インド中期密教の「瑜伽タントラ」の法脈を継ぐ

93年のチベット仏教サキャ派の金剛界・胎蔵界両部の伝法灌頂というのは、弘法大師空海が恵果阿闍梨から受けた伝法灌頂と同じものです。目隠しをして花を曼荼羅に投げて、その花の落ちたところにある諸仏諸尊がその人の守護仏となるという儀式です。

この儀式は弘法大師空海の伝記にも出てくる有名な出来事です。言われた通り目隠しをして曼荼羅の前で花を投じたところ、曼荼羅の中央に書かれている大日如来の場所に花が落ちたことから、それを現場で見ていた弘法大師空海を認めたくない僧侶達がやり直しを要求し、合計3度投げて、3度全てが中央の大日如来の場所に落ちたという逸話です。

阿含宗開祖も、同じように目隠しをして花を投げて、曼荼羅中央に花が落ちたそうです。

金剛界・胎蔵界両部の伝法灌頂を授けられ

チベット密教の「瑜伽タントラ」の法脈を継承

そういえば「チベット仏教側のホームページに記載がないので、写真があっても法脈を継承した証拠にはならない」というコメントがnoteに付いて、笑っちゃいました。

ブータン仏教の法脈を継承

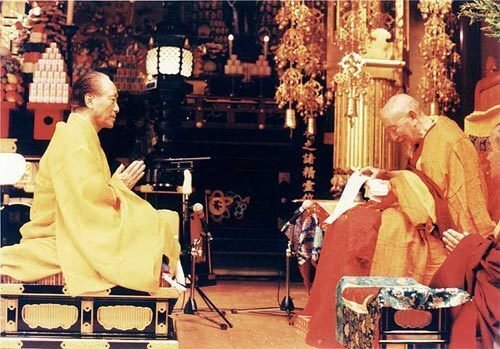

2010年、ブータン仏教(チベット仏教カギュ派)の伝法灌頂を授けられ、インド後期密教「無上瑜伽タントラ」の法脈を継承

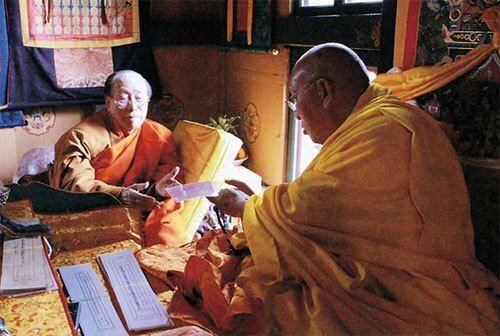

年齢90歳を超える阿含宗開祖が、主治医の反対を押し切ってブータンの山奥の僧院を訪れ、法脈を継承する儀式を受けました。後期密教の「無上瑜伽タントラ」だけではなく、カギュ派に伝わるその他の法の伝授も受けました。

インド後期密教「無上瑜伽タントラ」の法脈を継承

ちなみに、この法脈継承の儀式を記念して、阿含宗に対して、ブータン王室から王室秘蔵の仏像が寄贈されています。

チベット密教3派3期の法脈を継承

さて、法脈の整理をしてみましょう。

1983年、古儀チベット仏教ニンマ派から秘法と法脈を受け継ぐ

1993年、チベット仏教サキャ派から金剛界・胎蔵界両部の伝法灌頂を受け、インド中期密教の「瑜伽タントラ」の法脈を継ぐ

2010年、ブータン仏教(チベット仏教カギュ派)の伝法灌頂を授けられ、インド後期密教「無上瑜伽タントラ」の法脈を継承

①の古儀チベット仏教ニンマ派をインド初期密教と捉えれば、阿含宗は初期、中期、後期と全ての時代区分の密教をチベット仏教を通じて継承したことになります。

ですから、学問的分類で考えたとき、チベット仏教三派三期から法脈を継承している阿含宗はチベット仏教に入ると考える学者さんも出てくるかもしれません。(阿含宗では異なる解釈をしていますが・・・)

余談ですが、この件について、例えば真言宗の僧侶さんに考えてほしいのは、あなたは、今から何をどうすれば、あなたひとりが1代で上記の3派全てから伝法灌頂を授けてもらえる存在になれそうですか?

目に見える形でのブータン仏教の伝来

法脈を継承したと主張するのはいいけど、具体的にどうなの?

という観点から、目に見える形でのブータン仏教伝来事例を紹介します。

巨大な仏画(タンカ)を見に来ましょう

写真の仏画をタンカと呼ぶのですが、この巨大な仏画は、ブータン仏教中央僧院が阿含宗のために制作し、阿含宗に託してくれたものです。

伝来した法宝の具体的な活用事例です。

年に1回、毎年2月初旬に行われる「阿含の星まつり」で誰でも見ることができます。ただし、写真のように眼の前で見ることができるのは事前申請をした会員信徒さんのみです。

仏画の詳細については、こちらを参照ください。

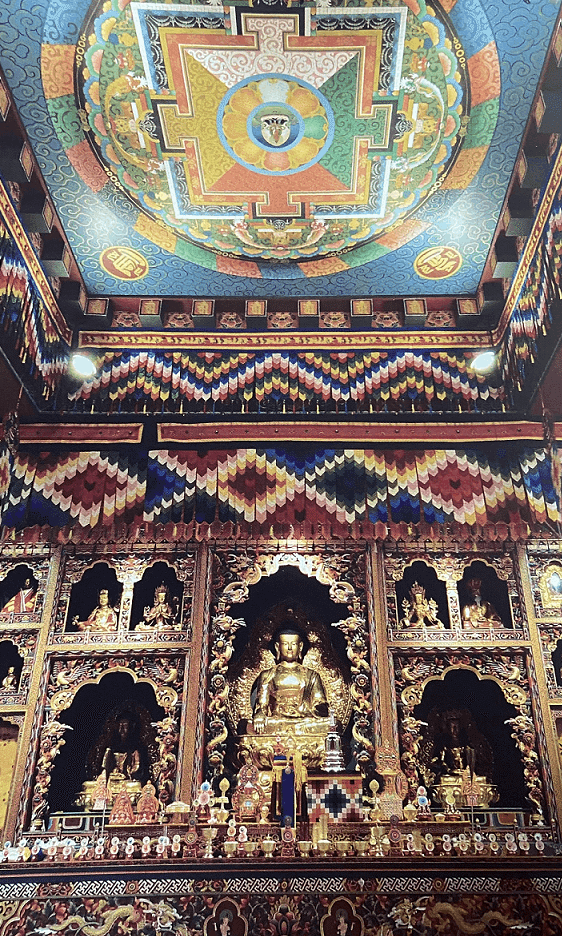

ブータン式のお堂も伝来

阿含宗にはブータン仏教様式のお堂があります。

基礎工事は日本の建築会社さんが行いましたが、それ以降の内部の装飾その他はブータンの専門家によるものです。日本で言えば人間国宝に該当するような方が来日して作業をされたそうです。

日本に存在しない様式の仏教が、ブータンから日本にやってくる。

これ、まさに、仏教伝来の現場ですよね。

日本にある本格的なブータン様式のお堂

残念ながら非公開です

後期密教の仏様も伝来

現在、日本の阿含宗では全国の各道場にブータン堂を建立するという取り組みを進めています。仏像や、仏像の中に納める宝物はブータンからやってきます。

つまり、これからも継続してブータン仏教が日本に伝来します。

従来の日本仏教には存在しない仏像がやってきます。

具体的には、無量寿如来、無量光如来がその代表例です。

無量寿如来と無量光如来は、日本では阿弥陀如来一尊に集約されますが、ブータン仏教では両尊を区別しており、無量寿如来は法冠や|瓔珞《ようらく

》を着けた菩薩形で、無量光如来は如来形で表されます。

インドでも初期大乗の時代は、無量寿如来と無量光如来の明確な区別はなく、阿弥陀如来一尊としてとらえられていたようです。それが密教の時代、特に後期密教の時代になって、息災長寿を全面に出した仏様が無量寿如来になり、極楽往生へ衆生を導く仏様が無量光如来となって、両者は別々の尊各として分かれたようです。

書店での購入できません

阿含宗では、「極楽往生へ衆生を導く無量光如来」を、我々に霊的な進化を促し、魂の霊的境界を上げる後押しをする、あるいは引き上げる存在と捉えています。

この無量光如来は、ブータンでもお祀りしているところが少ないそうなのですが、阿含宗の教義教学を理解したブータン仏教の高僧が、阿含宗でお祀りするならば無量光如来、とご指定くださったようです。

まとめ

チベット仏教の3派から法脈を継承した阿含宗開祖の存在。

今も続くブータン仏教から阿含宗への後期密教の要素の伝来。

遠い過去の事象を追いかけることだけに集中している学者さんや研究者さんには興味関心が無いかもしれませんが、「今」と「これから」も考えている学者さんや研究者さんにとって、これらは無視できる内容でしょうか?

このnoteにおいては、色々をごっそり省略しているのですが、阿含宗とブータン仏教の交流の始まりはブータン王室の王室外交です。阿含宗とブータン仏教の交流は、ブータン王室から阿含宗開祖に対して、阿含宗の僧侶を留学僧としてブータンに派遣してほしいという正規の要請から始まっています。

ブータンの「今」、そしてブータンと日本の交流を研究している方ならば、おそらくすでに知っているであろう出来事です。

そして王室外交による出来事ですから、当然、ブータン王室から日本の皇室にも話が伝わっていると理解すべきです。

たとえ阿含宗の御用学者と身勝手で的外れな誹謗中傷を受けたとしても、今、まさに発生している仏教史、文化交流史に残る大事件を、その時代を生きた学者、研究者として、当事者たちから話を聞いて書き残し、学者だけの内輪の話で終わらせるのではなく、一般の方にも届く書籍として形に残さなければならない、という熱い使命感と勇気を持った学者さん、研究者さんが出てくると、とても嬉しいです。