ベンチャー流 チームの現状把握方法 (動画付き)

\マネジメントスクール&コミュニティ「Emo」受講生募集中/

5/11に出したnote「ベンチャーマネージャーのマニュアル」が予想以上に大反響をいただきまして、読んでいただいた皆様ありがとうございます!

スライド300枚と膨大な量ですので、これを解説する記事を定期的に配信していきたいと思います。

本日のテーマ:現状把握とは

ベンチャーマネージャーのマニュアル、「基本動作」パートの一番初めにあたります。(P1~P12)

ベンチャー企業を取り巻く環境の変化は非常に激しく、それに応じて事業内容、目標、組織、メンバーなどあらゆるものがコロコロ変わり続けます。

そのような環境下で成果の出せるベンチャーマネージャーの条件とはどのようなのものでしょうか。

それは、「素早く、正しく、現状把握を行えること」です。

会社の変化に伴い、ベンチャーマネージャーが会社の中で求められる役割も頻繁に変わります。

いつ、どのような役割を任されたとしても成果を出し続けるためには、

任されたチームの現状を素早く、正しく把握することが求められます。

このスキルがなければ、ベンチャー企業ではマネージャーは務まりません

現状把握力の向上はプロベンチャー経営者への道

現状把握力が高ければ、会社の変化に合わせて非常に多種のチームのマネージャーを経験することができます。

私自身も、営業、事業開発、人事、経営企画、編集、マーケティング、新規事業・・様々な種類のチームのマネージャーを経験できました。

この経験は、まさにマネージャーとしての専門性を磨くための絶好のプロセスでしたし、経営者への道でした。

今回の内容は、マネージャーとしての専門性を高めていきたい人や経営に関わっていきたい人には必須のものです。

現状把握の手順

はじめてマネージャーになった時のこと。ある上司に言われました。

上司「もう現状キャッチアップした?」

長村「いえいえ、まだまだです。こんなにたくさんの業務をキャッチアップするには、かなり時間がかかりそうです」

上司「おせーよ」

長村「と言われましても・・・」

上司「あのな、現状はペンキを塗るようにサーッとまずは一通り薄く全体を把握するんだよ。その後は、何回もその薄いペンキ塗りを重ねていくんだよ」

目から鱗でした。

概要を把握した時点で、このチームではこんな業務が行われるべきではないのか?このチームはこんな体制にすべきではないのか?このチームではこんな管理がなされるべきではないのか?など、自分なりの仮説を作ります。そして、自分なりの仮説をもって詳細を把握しにかかることで、詳細把握の速度が急激に高まります。

森を見てから木を見に行く、という進め方です。

概要から詳細へ向かうように、スライドに記載している①~⑩の順番で現状を把握していきます。

⑩から始めるのは一番やってはいけないことです。木を見て森を見ず、の状態になり、現状把握も一向に終わらないし、打ち手も一向に打てません。

一次情報と二次情報

ハウテレビジョンに取締役として入社することになったことを、ある経営者Aさんに報告しました。

Aさんは、ベンチャー企業に役員として入られてはその会社の業績を伸ばす、ということを複数回行われている、プロベンチャー経営者の方です。

長村「取締役として入社することになりました」

Aさん「いきなり経営者だね。現状把握からしっかりしないとね」

長村「はい。ですがコンサルとして半年程、同社には関与していますので概ね把握しています」

Aさん「それだとまだ不十分だね。一次情報で把握しないと、メンバーに話聞いてもらえないよ。一次情報を元にした方針や指示だから、人は動くんだよね」

一次情報というのは、たとえば以下のようなものです。

実際ユーザーの声を聞いたことがない上司から、「ユーザーはこういう気持ちなんだからこういうプロモーションを打て」と言われたら皆さんどう思いますか?

おそらく2つ、問題があります。

①一次情報に触れていない示唆は、机上の空論であり成果につながらない

②一次情報に触れていない人からの指示を、メンバーは聞く気にならない。

コンサルであれば、過去の経験や二次情報を元にしたアドバイスで良いと思います。それは、あくまで外部から客観的にチームを見た際の参考情報であり、知恵です。それがそのままチームを動かすものにはなりません。

一方、マネージャーはコンサルではありません。チームを動かし、成果を出さなければなりません。

一次情報に触れることで、成果につながる独自の示唆を見出し、それを元にメンバーと会話し、チームを動かし、成果を出します。

もちろん、メンバーと同量の一次情報に触れる必要はありません。

それをやってしまってはいくつ手があっても足りません。

ですが、一次情報に触れたことがあるのと無いのとでは、示唆の質という意味でも、メンバーの納得度という意味でも雲泥の差が出ます。

一次情報がない中で出した方針や指示は、「●●さんはユーザーに聞いたことありませんよね?」「ユーザーさんはこう言ってました」と言われ一蹴されます。

現状把握は、可能な限り一次情報に触れることを心がけます。

役割・目標の把握

チームが存在する理由は、会社の中で担うべき「役割」があり、達成すべき「目標」があるからです。この2つがあるから、そこに今、チームがあります。

当たり前のことだと思うかもしれませんが、意外に言語化できない人も多いのではないでしょうか?改めて、言葉にしてみてください。

その言葉、上司と共通認識になっていますか?

共通認識になっていなければ、あなたの頑張りが会社のためにはなっていない可能性があります。

ある開発マネージャーの認識:

【役割】プロデューサーから要求された開発タスクをこなす

【目標】納期通りに開発を行うこと

上司の認識:

【役割】プロデューサーと共に最適な開発タスクを設計し開発する

【目標】サービスKPIの達成

どうでしょうか。全然違いますね。

これでは、開発マネージャーがいくら頑張っても評価されることはないし、会社の成長にも寄与しきれないでしょう。

こういう齟齬がないように、役割と目標を言葉にして、上司と認識を刷り合わせてみましょう。

貢献モデルの把握

採用のマネージャーになったときの話です。

それまでは事業のマネージャーだったので、数字の達成をひらすらに追いかける日々でした。

数字の達成を追いかけていればなんとかなっていたこともあり、採用のマネージャーになった後も、しばらくは深く考えずとにかく採用数の目標を達成するためにひらすらに頑張っていました。

上司「長村のチームって何をやる部署なの?」

長村「採用をやる部署です」

上司「目標は」

長村「採用目標達成です」

上司「なるほど。ところでさ、採用って何のためにやるの?」

長村「ん?・・・いや、人を増やすために決まってるじゃないですか」

上司「なんで人増やすの?」

長村「なんでか・・・、組織を大きくするためです」

上司「なんで組織を大きくするの?」

長村「・・・ああ、事業を大きくするためです。」

上司「長村って誰のために目標追ってるの?目の前の貢献すべき人は誰?」

長村「・・・ああ、事業部長さんですね」

この会話で意識が一気に変わりました。

それまでは事業部から「降りてきた」採用要件と採用数目標を達成することだけを考えていましたが、この会話を経て、私は採用を通じて事業部の成功に貢献すべきなんだと気づきました。

それに気づいたあとは、

・採用チャネル別に担当者を付けていたチーム体制を改め、事業部別に担当者を付ける体制にした

・事業部がどんな仕事をしているかを事業部担当が徹底的に学ぶようにした

・採用の要件を事業部と共に考え、事業が成功するための要件を設定した

・採用した人が事業部にフィットするよう、入社後しばらくはケアをするようした

など、明確にチームの動きを変えました。

貢献モデルの例には他にも以下のようなものがあります。

このように、「誰に何を貢献しているのか」を認識すれば筋の良い打ち手がどんどん生まれます。

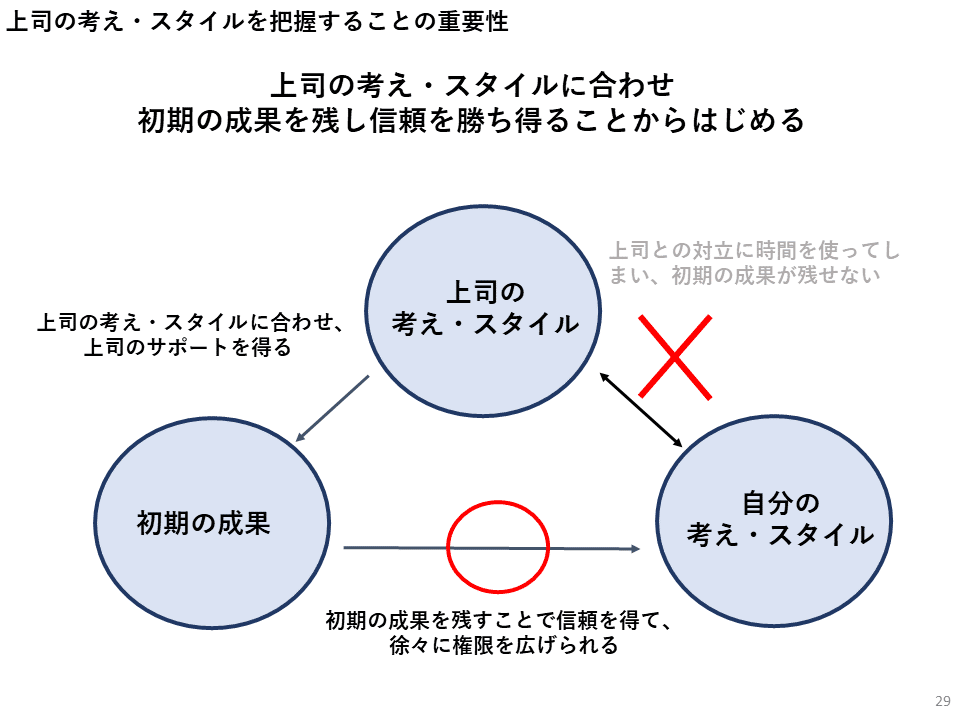

上司の考え・スタイルを把握することの重要性

あるマネージャーさんから相談を受けた時の話です。

マネージャー「上司のAさんが全然僕に任せてくれないのです」

長村「具体的にはどのような状態ですか?」

マネージャー「細かく報告は求めるし、リリース前にはいちいちチェックされます。リリース後の反応も逐一報告を求めてきます」

長村「なぜ任せてもらえないのですか?」

マネージャー「なんでも管理したがる性格なんでしょうね。小さい人です。全然人を信用しようとしない・・・」

長村「あなたはこれからどうするのですか?」

マネージャー「それを長村さんに相談したいんですよ。上司に注意してください。あの人はマネージャーとしては二流です」

長村「ちなみに、上司から期待されてる成果はどのようなものでしょうか?」

マネージャー「成果・・?今その話関係ありますか?」

みなさんはこの話を聞いてどう思いましたか?よくある相談事です。

マネージャーになったらいきなり全てを任せてもらえる時ばかりではありません。

特にベンチャーは、勝つか負けるかの戦いを常に行っている極めて不安定で野心的な組織です。

マネージャーと上司の線引きが会社の規定で決まっているわけでもなく、また仮決まっていたとしてもそれを守ることで会社が負けるなら元も子もないので、勝つために状況次第では上司もあらゆる手段を選びます。

上司があなたを信頼し任せようと思うそのトリガーは「あなたの成果」です。成果が出る人に上司は任せようと思います。

初めは上司のスタイルに合わせて、上司に細かく管理されながらも、粘り強く初期の成果を出す必要があります。

上記の例のマネージャーさんのように、上司のスタイルを嘆いたところで何も改善はしません。上司との対立をしている間に成果を残せずタイムオーバーとなり、マネージャーを外さることでしょう。

ましてや、求められる成果も把握していないようでは、誰が上司であったとしても任せてもらえる日は来ないでしょう。

自分のスタイルでどんどん進めていくためには、まずは上司のスタイルに合わせ、その中で初期の成果を残す必要があります。

マネージャーになったら初めのフォーカスは「上司のスタイルを嘆く」ことではなく「上司のスタイルに合わせながら初期の成果を残す」ことです。

上司のスタイルは上記のようなものがあります。

初めはこのスタイルに合わせます。このスタイルに合わせながら成果を残すことが求められます。

上司は「私のスタイルはこうだから」という「自分の取扱説明書」は提示してくれません。自分で積極的に上司にスタイルを把握します。

メンバーの把握

メンバーの現状、Will、Canを把握します。

ここで収集した情報は以下のように活用します。

現状:メンバーやチームの把握に役立つ

Will :メンバーのアサインメント・動機付けに役立つ

Can :メンバーのアサインメント・能力開発に役立つ

さらに、上記のようなことを真剣に聞くことでメンバーの信頼も早期に得ることができます。

「この人は真剣に自分のことを考えてくれそうだな」という最初の好印象を得られるのです。

短期間で成果が求められるベンチャーでは、メンバーとの信頼構築も素早く行う必要があるため、最初の好印象を得ることは非常に重要です。

初回面談時のスタイル

初回面談時はメンバーの話が98%です。

初回の面談時にメンバーの信頼を得ようと自分の過去の栄光話や自慢話(=武勇伝)を話す人がいますが、それは逆効果です。

武勇伝を話すマネージャーのことを、メンバーはどのように思うでしょうか?

・この人は自信がないんだな

・この人は今あまりうまくいってないんだな

・この人は私のこと全然考えてくれなそうだな

こんな風に思うでしょう。武勇伝に興味がないどころか、武勇伝を語り尽くされることによる悪印象たるや相当なものがあります。

そして、このようなマネージャーが担当するチームは、開始早々「荒れる」ことになります。

マネージャーが新しい人になる、というのはメンバーにとっては一大事です。誰が上司であるかにより仕事の内容も進め方も変わるわけですから、メンバーは新しいマネージャーはどんな人か、警戒の目で見ています。

前任のマネージャーの評判が良ければ、なおさらメンバーにとっては次にどんな人がマネージャーになるのか、過敏になります。

その過敏になっているメンバーに対し自分の武勇伝をひたすらに話そうものならば、早速メンバーの信頼を失います。

さらに、第一印象を払拭するには相当な時間を要します。人は第一印象で人を評価し、その評価を引きずります。

素早く成果を残さなければならないベンチャー企業においてこれは致命的です。

初回面談時にくれぐれも武勇伝を語ってメンバーの信頼を得ようと思わないでください。大失敗のもとになります。

初回面談時は、メンバーの話が98%です。

さいごに

成果の出るマネージャーと成果の出ないマネージャーの大きな違いは、この「現状把握」力にあります。

素早く、正しく、現状把握を行うことで、いつどんなチームを任されたとしても成果の出せるマネージャーを目指してください。

▼YouTubeチャンネル

▼X

▼成果の出るベンチャーマネジメントの型を教える株式会社EVeM

▼ベンチャーマネージャーのマニュアルを実践するノウハウをまとめた書籍が販売中!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️🙇♂️