キム・ギドク監督を悼む

12月9日、韓国の映画監督キム・ギドクが、新型コロナウイルスに罹患し、ラトビアで亡くなったと発表された。享年59。

なかなかショックでいたたまれないので、つらつらと書く。

~ ~ ~

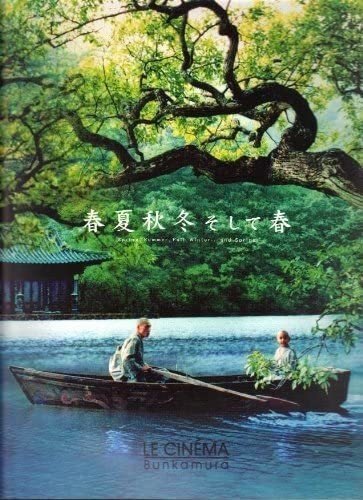

はじめて『春夏秋冬そして春』(봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄、2003年)を観たのは、特集上映だったか、リバイバルだったか、リアルタイムではなかったような気がする。私はまだ僧侶になっておらず、学生で、映像史などを学んでいた。大学の講義を通じて知ったのかもしれない。「湖上に僧侶らしき人物」というキービジュアルに強烈に惹かれ、内容も知らずに観た。

感動した。

韓国というおとなりの国で、アジアの極東という同じような文化圏で、同じ時代にこんなにも宗教心に訴えかけてくる映画があるのかと胸を衝かれた。(日本映画にはあり得なかった!)情感たっぷりに描く、という形容詞があてはまるのかどうか、一般受けするのかどうかは判らないが、私の琴線にはドンズバに嵌り、涙を流しながら2回観た。

今になって思い返せば、このまま我が道を進むべきなのか、僧侶という道に進むべきなのかどうか、将来を漠然と考えあぐねていた20歳過ぎの頃に、この映画との出遭いは大きかったのだ。映画を学んでいた私は、その映画という文化を通して仏教へと関心を向けていった。

続く『サマリア』(사마리아、2004年)も素晴らしく、以降は新作公開のたびに劇場に足を運んだ。当時、「この監督作品が公開されたら必ず観る」映画監督は、北野武監督と、キム・ギドク監督だった。

オダギリジョーの主演した『悲夢』(비몽、2008年)辺りから、作品は私の理解の及ばない境地に入っていって、『アリラン』(아리랑、2011年)以降の作品は、正直、観るのも苦痛だった。暴力や性的暴行のスキャンダルも取り沙汰されるようになっていった。それでも、日本で公開された作品は、最新作まですべて劇場で観てきた。なにか義務のような感情もあった。

どこかでたがが外れて精神を病んでしまったのだろうかと毎回思うほどに、作風の悲しさは増すばかりだった。信仰対象から裏切られてしまったかのような、底抜けの絶望感があった。作品には宗教的なモチーフがたびたび登場したが、救いを求めるが、救われない。という、ドライな画ばかりだった。

それでもいつか、はじめて『春夏秋冬そして春』を観た時のような感動が、またあるのではないかと期待して、映画館に足を運んだのだった。そしてその度に陰鬱な気持ちにさせられたのだった。

ラトビアに移住する計画を立てていて、11月末から現地を訪ねていた矢先、新型コロナウイルスに感染し、現地の病院に収容されたのだという。

移住が叶ったならば、もしかしたら監督本人の作風も変わったかもしれない。ずっと悲しみの淵にいるような(作品からはそう感じられていた)状態に、光明が射したかもしれない。そしてまた私を照らしてくれるような作品を撮ってくれたのかもしれない。たらればの話だ。わかりっこない。

哀情と悲情をひたすら映し続ける監督だったように思う。

そしてそんな監督作品に胸を衝かれて、私は僧侶の道に入っていった。

仏教観・宗教観を形成していく上で、キム・ギドクの影響はあまりにも大きかった。

なんだかとてもつらい。

ご冥福をお祈り申し上げます。

<了>