33 ダルマパーラと田中智学の会見(中)日蓮宗の海外布教を促す|第Ⅲ部 ランカーの獅子 ダルマパーラと日本|大アジア思想活劇

対鶴館における談話──ダルマパーラの「悪評」

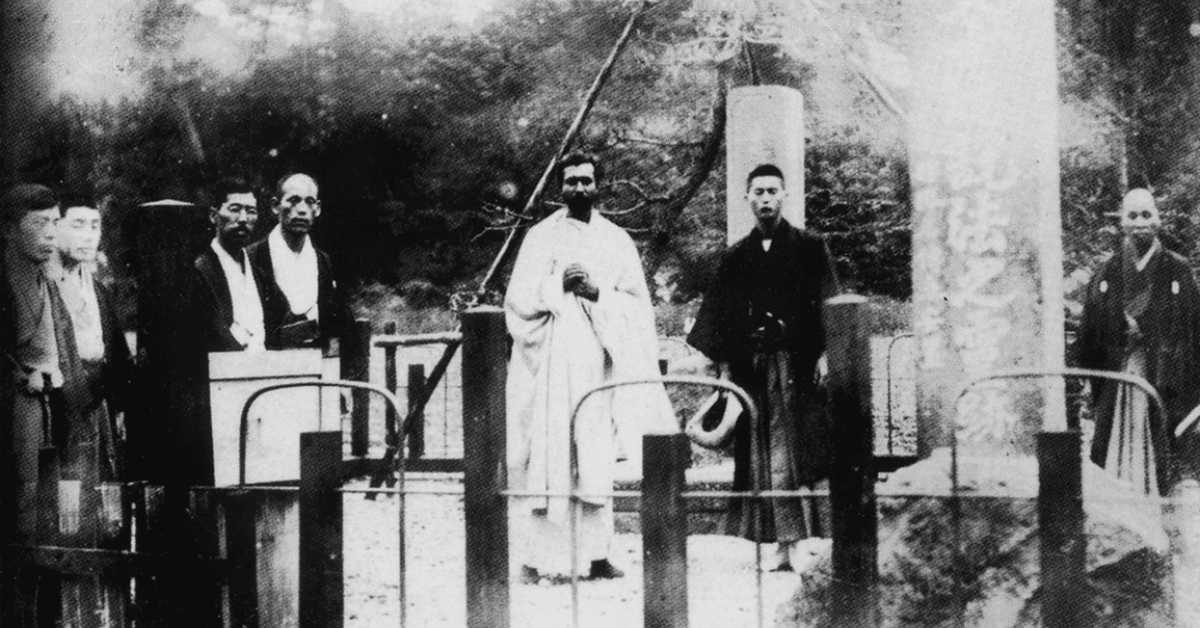

明治三十五(一九〇二)年六月二十三日、鎌倉対鶴館における二人の「獅子」の座談は昼食を挟んで続いていた。和やかな席で、ふと智学はダルマパーラの随員工藤恵達のほうを向き、ダルマパーラに関する「悪い風評」について問いただした。

智学「予は世間に、ダルマパーラ氏に対し悪感を懷きて之を謗るものあるを耳にす。予はこれに就いてその事情を尽し、もし事何かの行き違いならば、氏のためにその冤を雪がんと欲す。もしまた事実ならば、ダ氏を戒論せんとす。事の情を審かにせずして、にわかに遠来の客を冷遇し去るは、侠気ある国民のなすべき所にあらずと思惟す。」

その当時、日本ではダルマパーラにまつわる悪評がそこかしこで囁かれていたようだ。田中から事の真相を問われた工藤は、彼にまつわる「誤解」について弁明している。

工藤「生は、或る人よりその事を聴きたり。そは通俗仏教(『通俗仏教新聞』)に記しありたる事にて、織田得能氏、旭日苗師、大宮孝潤師及び佐々木某氏等の話なりしが、そは一種の行き違いにして、ダ氏が大菩提会々長として万国を奔走せるが故に、日本人がその事業甚大なるものと想像せるに、彼地に到り見れば、意想外に小なる処にて、二階を借りて僅かに二人の英人を置けるのみ。それ等を始めとして、ダ氏が彼地に大いに勢力あるが如く解して行くもの、その予想に反せるを見て、山師等の称を下すに至れるか。」

https://aucview.aucfan.com/yahoo/b1074828488/

工藤の言葉を受けて、ダルマパーラはインドにおける孤独と窮状を率直に打ち明けた。

達磨「インドには、当時インド教(ヒンドゥー教)尤も盛んにして、仏教はほとんど無しというて可なり。予はインドに用務あれば、之に本部を置く能わず。故に大菩提会本部はカルカッタに置きたり。然るにカルカッタは、インド教、キリスト教、回々教(イスラム教)等行われ、仏教は誠に愍然なる程微々たり。予は此の処に幾多の迫害を忍び、外敵と戦いて、仏陀伽耶の復興を計りき。往昔仏陀が無上等正覚を取り給いし霊地は、空しく異教徒たるインド教者の手に左右せられて、仏教徒の自由に之を参拝するさえ能わざりき。仏弟子たる我等悲痛の感に堪えず。十数年間之に就いて争い、ようやく仏教徒をして自由に参拝するを得せしめたり。しかも外教徒は予を敵視して憎み、カルカッタに於ける予は、実に孤軍重囲の中に在るが如し。故に充分の待遇を訪問者に満足を与うる能わず。コロンボならば、仏教のやや盛んなる処ゆえ、必ず予は訪問者に満足を与うるの便宜を有するなり。これ等の事情もあり、また言語の充分に通じ難きより双方の誤解を来したる事、少なからざるべしと信ず。」

ダルマパーラが「山師」と言われ、一部の仏教徒から誹謗中傷されたのは、とどのつまりその「貧しさ」ゆえであったというのだ。欧米への布教活動、大菩提会を通じた激しいアジテーションは、ダルマパーラ自身の名声を大いに高めた。しかしインドの仏教は相変わらず微々たる少数派に過ぎなかったし、彼の「仏教原理主義」は多数派ヒンドゥー教徒の反感を集めてもいた*35。ダルマパーラの親族やハワイのフォスター夫人を除けば、アジアの仏教諸国で彼を資金的に支えようという後援者も現れなかった。

智学「日蓮上人の弟子たる僧侶は、教義上に於いて厳烈なる大義名分主義を抱持すると共に、一方常に慈悲謙譲の徳を具え、世間的の事に於いてはなるべく温和忍辱の態度をとらざるべからず。自己が不待遇をせられたればとて、復讐的に怨言を放つは卑屈の所爲なり。况して日本国は古えより君子国を以て称せらる。君子は怨を報かえすに徳を以てすという。法華経的国民の一方猛烈の折伏的気節あると共に、一方寛宏海の如き度量なかるべからず。予はダルマパーラ氏にいささかの恩怨なし。敢て氏のために云々するは、日蓮上人の弟子たる日本国民が、仏出世の地にして将来、日蓮上人によりて蘇生すべきインド人に対する厚意の一分を承知せしめんがためなり。(中略)

また或いはダ氏が、日本僧侶の不活動を鳴らせりとて、立腹せる僧ありと聞く。されど日本僧侶の不活動は、予も二十年来大声極言しつつあり。今これを亡国の民より謂われたらば、いよいよ以て慚愧すべきのみ。また大菩提会が小なればとて、直ちに山師などというべき理なし。正を守るもの今や多くは大ならず。仏陀は、正法の徒は爪上の土、邪人は十方の土の如しと宣えり。(後略)」

対鶴館における談話──日蓮宗の海外布教を促す

「此等は畢竟些事なり。必ずしも深く介意せざれ。重ねて教談を試みん。」誹謗中傷などささいなことだ、気にすることはない。いまは仏教について語り合おう……。腹蔵ない智学の言葉に、弱音を愚痴りかけたダルマパーラも大いに励まされたのではないか。智学は「真実にはインド出現の釈尊こそ唯一の仏陀なり」として、日蓮宗が阿弥陀や大日ではなく、あくまでブッダ釈迦牟尼を本尊としていることを強調する。そして「月は西より東に向う、月氏の仏法日本に来る瑞相なり、日は東より西へ行く、日本の仏法月氏に還る瑞相なり」という日蓮の予言のとおり、インド人が未来に信仰すべき仏教とはすなわち「日蓮の仏教」であると宣言した。

それに対して、ダルマパーラは本願寺の海外布教を引き合いに出して、日蓮宗の海外進出を強く促している。これには智学も日蓮宗の不甲斐なさを告白せざるを得ず、たじたじになっているのが面白い。智学の大言壮語がダルマパーラからちょっとした逆襲を食らった形だ。

智学「一般仏教家は阿弥陀、大日等を絶待の仏なりとすれども、日蓮上人は之を許さず。それ等は方便の仏にして、真実にはインド出現の釈尊こそ唯一の仏陀なりと、法華経如来寿量品によりて称道し給えり。これが如来滅後二千二百余年の間に於いて、誰も未だ説き能わざる処なり。この歴史上の釈尊に即して直ちに久遠実成の絶待唯一の仏なりと見たる上人の教義は、宜しくインド人の記憶すべき所なり。」

達磨「予は日蓮上人の伝を始めて読みし時に、上人が真実の仏は釈尊、真実の法は妙法なりと称道し給えるを知れる時に、実に上人の言はよく仏陀の真意を獲得せられたるものなるを悦べり。されど日本の一隅に埋没して、未だ世界的飛躍なきは如何。今日に在っては本願寺は尤も活動せるが如し。アメリカにもインドにもその他海外諸国に教会あり雑誌あり、布教所あり。然るに日蓮上人の宗徒は、此の点に於いて本願寺に及ばざるは何ぞや。」

智学「此の一條尤も汗顔の至りなり。畢竟宗徒の薄志弱行小我内訌によりて、祖師滅後漸く遠大の気風を失し、沈睡の極、此に至りて、本願寺輩児戯宗門にだも若かざるに及べり。真に切歯扼腕の至りなり。今より三四百年前には、日本の半ばを占有したるほどの教勢なりしも、一たび時の政府と衝突する処あるありて、大々的制肘を受けしより、時の僧侶誤って姑息の制をとりて、今日の衰頽を来す。猶インド仏教がインド教に圧倒せられ、仏教衰えインド教旺んなるが如し、而かもその盛衰は教義に関する所に非ず。能弘の人によるのみ。」

達磨「予はおもう、如何に高妙深切なる教義プリンシプルありとするも、その活動なくんば宝珠を抱いて世に示さざるなり。第一の教え衰えて第二の教え活動して、第一の教えの爲すべき事を盗む時は、いかに慨なげかわしからずや。今日本願寺の爲す所は、正にこれ日蓮上人の門下が爲すべき事を爲しつつあるにあらずや。」

智学「現時日蓮門下の不活動は事実なり。予は深く之を慨し、二十年来その恢復を叫べり。それに就いては予に『宗門之維新』の著あり(さきに山川より呈送せり)、日本文なれどもそれによりて承知せられたし。」

達磨「日蓮上人が自ら建立せる日本仏教が、インドに行かざるべからざるを説き、世界統一を理想とし給えるは、予の大いに感激する所なり。上人門下の人は、一日も早くその仕事を現実し給わざるべからず。」

智学「然り。然れども今や先ず腐敗したる日本仏教を革新し、まず自国を淨めて後、追い追い他国に及ぼすべし。」

達磨「日本現代の仏教を改造するもまた必要なる仕事なれども、日本が今日世界の強固なる地位を得たるは、これその武を外国に示したる故なり。日本の仏教特にその特殊なる日蓮上人の仏教は、速かに之を外国に示さざるべからず。」

智学「然り。現時さし当り教義の紹介として、概要を醇訳して之を伝えんの所存は、恒に忘れざる所なり。」

達磨「然る時は、両方同時に益を得べし。真正なる仏教たる日蓮上人の教義並びに上人の伝記は、諸外国に向って一時も速く之を示さざるべからず。彼等は今それを待ちつつあり。急務中の急務なり。敢て先生の奮励を望む。」

智学「貴意了せり。近き将来に於いてその運びを爲すべし。」

智学とダルマパーラは、それぞれが発行する機関誌への相互投稿を約した。高山樗牛もまた、『大菩提雑誌(The Maha Bodhi Journal)』へ寄稿することを快諾している。

智学「就いて問う、貴下の発行せる雑誌は何と名づくるや。」

達磨「世界仏教の聯合を望みて発行せる『大菩提会雑誌』と名づくる月一回の雑誌なり。」

智学「予が発行せる『妙宗』と交換せん。また当方より必要の寄稿を爲すべし、如何。」

達磨「そは予の尤も希望する所なり。御寄稿は一回三頁内外にて、六七回已上続きて苦しからず。予の雑誌はアメリカ、シリヤ、シャム、ビルマはじめ、世界の仏教徒に読まれて七百部印刷するなり。予はそのために、月額参拾円づつその費用に補充せざるべからず。然れども予はたとえ餓死するとも、一度此の雑誌を出したる限り、何時迄も之を継続せんとつとめつつあり。予もまた雑誌『妙宗』へ寄稿致したし、御掲載を願う。」

智学「自己の主義を直爾に昌導する雑誌を継続するは、なかなか困難の事なり。予の『妙宗』も、毎月百五六十円の損失を忍びて之を発行しつつあり。貴下の境遇もまた同情に堪えざる所なり。高山氏にも『大菩提会雑誌』へ時々寄稿の事を切望す。」

樗牛「諾。宗教上の事、日蓮上人の事など時々寄稿してもよろし。」

達磨「予の雑誌に高山博士の寄稿を受くるは、大いに光栄とする所なり。日蓮上人に就いて、または宗教、哲学、美術等に就いての、仏教に関係ある事の御高見を寄せ給わりたし。」

対鶴館における談話──樗牛との別れ

ここで昼食のため筆記者の山川智応が退座、ダルマパーラと高山樗牛、田中智学との間で雑談が続けられた。この間、通訳は高山樗牛がその労を執った。智学の日蓮主義ナショナリズムに刺激を受けたのだろうか、ダルマパーラは『大王統史(マハーワンサ)』史観に基づいて、祖国スリランカの栄光を滔々と語ったようだ。

達磨「予の生国たるシーロン(セイロン)島は、日本に於けるが如く王家と仏教と密接なる関係を持ちて、互いに相扶助しつつあり。祖先已来非常なる戦争好きにして、屡々外国と戦えり。二千年以前に戦いをはじめて、此の已前の王まで戦い続けたる事あり。王家は日本に於けるが如く、連綿として血統相続して永き歴史を有せりき。皇室として尤も尊貴なる者は、世界に於いて日本の皇室なり。それに次ぐ者は、わが国の皇室なるべしと信ず。然るに世の人多くシーロンとインドとを同一視して予をインド人と解し、シーロンをインドの属国の如く解するものあるは、予の甚だ好まざる所なり。丁度日本の支那に於ける関係の如く、シーロンとインドとの地勢相関係す。日本に以前アイヌの居住せしを、天孫人種の之を放逐したるが如く、シーロンにも昔インドの土人居住せしを、今迄の領主の祖先がこれを駆逐して独立国を建設したるなりき。シーロンは殆ど日本の如く一島嶼にして、山水明媚また相似たり。その中に一の小さき処にて、四面青山を以てかこみたる鎌倉に似たる美麗なる地に、嘗て王の宮殿ありき。一国すべて仏教徒なり」云々。

この「世の人多くシーロンとインドとを同一視して予をインド人と解し、シーロンをインドの属国の如く解するものあるは、予の甚だ好まざる所なり」という言説には、インド仏教の復興を目指しながらも、あくまでシンハラ人であることにこだわり続けたダルマパーラの真情が現れているようで興味深い。のちの智学の回想によれば、この席で彼は日本の天孫降臨神話とスリランカの建国神話の類似性に触れて、大和民族・シンハラ民族の同祖論までぶったという。リップサービスとはいえ、彼がいかに日本びいきだったかがわかるというものだ。

かくして対鶴館の会談は終わった。午後三時半頃、一行は次の目的地である日蓮上人龍口法難の地に向けて人力車を走らせた。道中、長谷大仏に立ち寄るとダルマパーラは「智徳円満の相なり」と御仏の美しさを称え、しばし感慨深げに周囲を低徊したという。一同はダルマパーラに大仏の写真二葉を贈り、智学はその一枚に「贈達磨波羅氏大日本田中智学」と書して手渡した。

病体の高山樗牛はここで一行と別れ、長谷の自宅へと戻った。彼の肺疾はすでにかなり悪化していたのである。同じ年の十二月二十四日、日本近代文学の俊才・樗牛高山林次郎は、三十二歳の若さで逝去した。ダルマパーラと過ごした一日は、彼にとって最晩年の思い出の一齣となったであろうか。

瀧口での談話──「予は比丘にあらず、優婆塞にあらず」

樗牛が去り、一行が長谷の大仏を離れる頃には、雨が降り出していた。智学・ダルマパーラ等は、日蓮龍口法難の舞台である龍口寺へ赴いた。山主藤原日迦師と会見し、しばし日蓮を救った奇蹟について談議が続く。ダルマパーラは智学の熱っぽく語る日蓮上人の受難物語に感嘆し、重ねて日本仏教の海外布教を促した。だがインドからの客人の風体は、同席した日迦には奇異に見えたらしい。二人の短いやりとりとそれに続く智学との「論争」は、ダルマパーラの「異形」ぶりとそれを支える思想を浮き彫りにしており面白い。読みにくい文語体で恐縮だが、以下に引いてみたい。

日迦「インドには現時小乗教(小乗仏教)のみなるべし。」

達磨「然り。大乗仏教を弘通するものは、予一人なり。予はインド教、キリスト教、回々教(イスラム教)、小乗仏教及び英国政府等の反対と迫害を受けつつ、予の大乗仏教に於ける主張を称道しつつあり。カルカッタの市長は、予が雑誌の上に忌憚なき論評を敢てするが故に、今少し温和にせよ、卿(ダルマパーラ)は争いを以って慰籍とせるが如し、といえり。予は答えたり。仏陀は常に活動して、物情に拘らずして、妙法を説けと宣まえり。予豈あに之に従わざらんやとて、そを改めず。且つそれ予の天質もまた迫害の中に、自己の天職を尽すを以て愉快なりとす。予の父は、予を以て花火の如き、人物なりと謂えり。」

日迦「貴下は優婆塞(うばそく 仏教の在家信者)なりや、または比丘なりや。」

達磨「予は比丘にあらず、優婆塞にあらず。惟おもうに仏大聖を去ること遼遠なる今日、慈智戒徳兼ね備われる比丘絶えてあるべきにあらず。また優婆塞は妻子を帯す。予は素より比丘ならず。また妻子を帯せざれば優婆塞にもあらず。自ら一階級を造りて、ダルマプラチャラカー(Dharma pracharaka)という。即ちダルマはサッダルマの略にして、妙法を弘通するものの義なり。故に予は常に十波羅蜜*36を実行しつつあり。」

ダルマパーラがここで自らの非僧非俗の風体について、明確にそれが自らの「独創」による仏教実践のスタイルであることを言明し、また自らの拠って立つスタンスを「大乗仏教」であるとまで語っている。しかし菩薩行のオーソドックスな修行体系である「十波羅蜜」を持ち出した彼の言葉には、田中智学がすかさず異議を唱えた。曰く、「十波羅蜜の修行を以て直ちに妙法の修行なりということは、日蓮上人の否定する処なり」と。これにダルマパーラも応酬し、仏教の実践論・布教論をテーマとして、近代仏教の二人の巨頭の間で、しばし白熱した論戦が繰り広げられるのである。

(ここまではすべて山川智応『達磨波羅氏の来訪』〈初出:『妙宗』明治三十五年八月号。『田中智学先生の思い出』田中香浦編、真世界社、昭和六十三年に収録〉に依った。一部の地名等をカタカナに改め、文意を損ねない範囲で難読字・旧字を改め、または平仮名とした。)

註釈

*35 明治も三十年代になると渡印する日本人も増え、ダルマパーラの大言壮語と現地のお粗末な状況とのギャップを目の当たりにすることになった。また、ダルマパーラの強引な手法に反対する人々から仕入れた誹謗中傷が日本の仏教ジャーナリズムにリークされることも少なくなかったようだ。『中外日報』明治三十五年七月二日には、「ダンマパーラ氏の不評判 印度に於てはブラア教長を始め上下一般に頗るダンマパーラ氏の小刀細工を以て往々教民を傷るか如き行動あるを以て、何となく感情を害し氏の名に於ては殆んど何等の事業も効を収むること能はず、氏の添書などを以て彼地に入るものは一も二もなく排斥せらる有様にて印度に於ける氏の無勢力は実に案外千万なりと同地より帰りし人は云へり。」という記事が掲載された。同七月十三日にも、「ダ氏と佛陀伽耶寺の訴訟の件」として、ダルマパーラのブッダガヤ奪還運動の不首尾と現地での嫌われぶりが、「織田得能氏の談話中にあり」としてやや詳しく報じられている。

*36 十波羅蜜とは、菩薩に課せられる十種類の基本的な実践徳目である。上座仏教・大乗仏教を問わず通仏教的に説かれているが、大乗仏教においては布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の「六波羅蜜」のほうが一般的だ。ダルマパーラが実践していた十波羅蜜は上座仏教で伝えられる実践項目に従っており、1布施波羅蜜(施しの実践)、2持戒波羅蜜(道徳の実践)、3離欲波羅蜜(欲望の放棄と克己の実践)、4智慧波羅蜜、5精進波羅蜜(精進努力の実践)、6忍辱波羅蜜(耐え忍ぶことの実践)、7真諦波羅蜜(誠実さ・正直の実践)、8決定波羅蜜(不撓不屈の実践)、9慈波羅蜜(慈しみの実践)、10捨波羅蜜(無執着の実践)である。さまざまな波乱に見舞われ続けたダルマパーラを生涯支えたのは、この十波羅蜜の実践者としての強烈な自覚であった。ちなみに大乗でいう十波羅蜜(じっぱらみつ)は六波羅蜜に方便・願・力・智の四項目を加えたもので、実際には六波羅蜜のうち最後の「智慧波羅蜜」が展開して分けられたらしい。一方、テーラワーダ(上座仏教)の十波羅蜜には、数知れない輪廻を経めぐってブッダになる修行を続けた、ジャータカの菩薩たちの厳しい生きざまが反映されている。

いいなと思ったら応援しよう!