「仏壇」に吹き込んだ新しい風 日本仏教に「原点回帰」を促すブックガイド

変化する「仏教書」――長老と青年僧

最近、大型書店の仏教書コーナーに顕著な変化が起きている。まずは、スリランカ出身の僧侶アルボムッレ・スマナサーラの本が大量に置かれていること。店舗によっては、まるまる棚一つ分を占拠していることもある。また、小池龍之介という青年僧侶の著作が平積みされていること。仏教書棚のみならず一般書の新刊コーナーにも果敢に進出しつつあるこの二人に共通するのは、「初期仏教」「気づきの瞑想」というキーワードである。今回はこのキーワードを軸に、仏教書の森を歩いてみたい。

初期仏教とは何だろう。日本の仏教学界では普通、釈尊(ブッダ)入滅後一〇〇年頃に戒律の解釈をめぐって教団は上座部と大衆部に分裂した根本分裂までの仏教を「初期仏教」と呼び,それ以降の仏教の流れを「部派仏教」と呼ぶ。しかし英語圏では根本分裂以降の「部派仏教」について、初期仏教(Early Buddhism)のセクトとして大雑把に扱うことが珍しくない。ハンディな英語版仏教辞典『A Dictionary of Buddhism 』(Oxford Paperback Reference)もそうなっている。本稿の「初期仏教」は、この英語の文脈を踏まえている。

「初期仏教」は上座仏教、上座部仏教、テーラワーダ仏教、南伝仏教とも呼ばれ、ブッダ時代の仏教僧団(サンガ)の伝統を色濃く受け継いでいる。現存する初期仏教は、紀元前二世紀頃スリランカに布教された上座部系の「分別説部」のみである。ブッダ入滅後の第一結集(聖典編纂会議)に由来する経典・戒律に、遅れて成立したアビダンマ(論)を併せたパーリ三蔵と、西暦五世紀頃ブッダゴーサが完成した註釈書類を伝承する初期仏教は、十二世紀以降にタイやミャンマーなどの東南アジアにも教線を伸ばして、多数宗教を形成した。

初期仏教は、日本を含む大乗仏教の立場からは、「小乗仏教」という蔑称で呼ばれていた。日本の仏教概説書でも「添え物」扱いされることが多かったため、適当な概説書が少ない。リチャード・ゴンブリッチ『インド・スリランカ上座仏教史』(春秋社)は釈尊時代から近代まで、初期仏教(テーラワーダ仏教)の歩みを「仏教の社会史」として概観した珍しい作品である。白石凌海『仏陀 南伝の旅』(講談社選書メチエ)は初期仏教が息づく国々の仏教史を概観した紀行エッセイ。少し古いが、石井米雄『ブッダ 大いなる旅路2 篤き信仰の風景 南伝仏教』(日本放送出版協会)も、タイやミャンマーの仏教徒の息遣いを伝える良質なドキュメントだ。

さて、小池龍之介の自伝的なエッセイ『坊主失格』(扶桑社)によれば、日本仏教の伝統宗派の寺に生まれた著者は、「困ったちゃん」な自意識を持て余した自暴自棄な生活の末、「初期仏教」で実践される「気づきの瞑想」と出会い、タイの僧院での修行生活を経て心の安寧を得たという。小池のように海外の仏教寺院での体験によってその後の人生を大きく左右された人物としては、文化庁長官を務めた文化人類学者・青木保がいる。青木は若かりし頃、フィールドワークの場としてタイの僧院で一時出家した。その体験記『タイの僧院にて』(中公文庫)は名作としていまだに読まれ続けている。やはりタイの僧院で修行した小池は「行って帰る」だけではなく、教えも持ち帰った。「生れの宗派」は浄土真宗だが、彼が人々に紹介しているのは、タイなどで学んだ気づきの瞑想(ヴィパッサナー瞑想)なのだ。

小池の最新刊『超訳ブッダの言葉』(ディスカバー21)は初期仏教で伝承されたパーリ語のブッダ言行録を意訳したアンソロジーである。ミリオンセラーとなった白取春彦『超訳ニーチェの言葉』(ディスカバー21)の姉妹編で、白取は本誌前回の仏教特集で宮崎哲弥が推薦していた『仏教「超」入門』(すばる舎)の著者だ。同書のブームは、「ニーチェの禅語的受容」とも言うべきものだった。ニーチェの反哲学的なメッセージは、日本文化に蓄積された仏教的なリテラシーで咀嚼されて初めて、知識的大衆の血肉となり得たのだ。それは余談だが、親鸞聖人七百五十回遠忌の年に、浄土真宗のお寺出身の青年が、親鸞ではなくブッダその人の言葉を「超訳」して世に問うている、というのはたいへん興味深いことと思う。

スマナサーラ長老のメッセージ

一九四五年生れのスマナサーラは、十三歳で出家得度し、スリランカのケラニヤ大学で教壇に立っていた。一九八〇年に国費留学生として来日して以来、現在まで日本で活動している。経歴や出版データは最近出た「スマナサーラ入門」的なムック本『ブッダの贈り物』(学研ムック)に詳述されている。一九九五年から出版活動を行っており、著書は百タイトルを超えた。最近では、仏教の三毒(貪瞋痴)のうち瞋恚の調伏を取り上げた『怒らないこと』(サンガ新書)は、続編『怒らないこと2』(サンガ新書)と合わせて三〇万部を超えるベストセラーとなった。

スマナサーラの著作の特徴は、人々の現実の生活に即したメッセージをパーリ経典に依拠したブッダの教えから直接引き出し、それを難解な仏教用語に頼らず、非ネイティブの平易な日本語でプレゼンテーションしているところだろう。シンプルで分かりやすく、しかも初期仏教の教学に裏打ちされた芯のあるメッセージが仏教書を愛好する読書人のみならず、自己啓発書やビジネス書を読む一般の層にも支持を拡げた。

スマナサーラは、前述の「気づきの瞑想(ヴィパッサナー瞑想)」を日本で普及させた人物でもある。解説書は複数あるが、『自分を変える気づきの瞑想法』(サンガ)が定番だろう。ここで言う「気づき」とは、仏教用語の「念(パーリ語でサティ。梵語はスムリティ)」八正道の正念を意味し、英語では主にmindfulness(マインドフルネス)と訳される。詳しく言えば、「貪瞋痴の三毒がなく、今この瞬間に何が生じているか気がついている心の状態のこと」だ。初期仏教では「四念処」と呼ばれる観察の実践、気づきの瞑想が非常に重視されている。パーリ経典の研究は西欧社会で先行していたため、マインドフルネスは精神医療の現場でも用いられるポピュラーな用語となった。とりわけ認知行動療法に与えた影響については、熊野宏昭『ストレスに負けない生活』(ちくま新書)で概説されている。

一方、長い仏教国としての歴史を誇る日本においては、念の訳語として長い間「記憶(memory)」が当てられてきた。これは大乗仏教の基礎学となったアビダルマ文献、世親『倶舎論』の解釈に依る。しかし、八正道を「正しい記憶」としても、何のことやら分からない。少々大げさに言うならば、スマナサーラらが念の実践を「気づきの瞑想」と再定義したことで、八正道や四念処といったブッダ直伝の修行法に新しい命が吹き込まれたのだ。

もちろん、そう断言するのは極端に過ぎる。蓑輪顕量は『仏教瞑想論』(春秋社)で、サマタ/ヴィパッサナー(止と観)というキーワードを軸に広く仏教の瞑想理論を検証している。箕輪は初期仏教の「気づきの瞑想」に相当する実践が、日本の大乗仏教でも連綿と受け継がれてきたと指摘する。「気づきの瞑想」の日本への紹介は、大乗仏教の教学を見直し、傍流に置かれていた解釈に光をあてる契機ともなっている。スマナサーラの成功は、著名なタイの森林僧アーチャン・チャー『A Still Forest Pool』(邦訳『手放す生き方』サンガ)、事故で全身麻痺の障害を負いながら瞑想によって心の安寧に至ったタイの元体育教師カンポン・トーンブンヌムの『「気づきの瞑想」で得た苦しまない生き方』(佼成出版社)といった優れた著作が出版される土壌となった。初期仏教、テーラワーダ仏教は「日本語の仏教」に根をおろしつつある。

スマナサーラの仏教研究者としての一面が濃厚に現れた作品に、藤本晃との共著『ブッダの実践心理学』シリーズ(サンガ)がある。本書はテーラワーダ仏教のアビダルマ(論)の要綱書『アビダンマッタサンガハ』にスマナサーラが批判的に註釈を加えた講義録だ。

アビダルマとは、経典に説かれたブッダの教説を理論的に整えた論書群のこと。日本では「煩瑣哲学」のレッテルを貼られることが多かった。しかし本来は、仏道修行による心の成長を理論づける「実践心理学」として発展したものだ。スマナサーラはアビダルマの本義を現代に蘇らせようと試みている。伝統的なアビダルマとは一線を画するが、タイ仏教の碩学ポー・オー・パユットー『仏法 テーラワーダ仏教の叡智』(サンガ)は、パーリ経典に基づいた初期仏教の体系的理解を助けてくれる。いわゆる「社会参画仏教(Engaged Buddhism)」の理論的な支柱にもなった「ブッダの実践行動学」の教科書である。

初期仏教を学ぶ

初期仏教(テーラワーダ仏教)の教学体系は、西暦五世紀頃にブッダゴーサが大成した。歴史的には「創作」に過ぎない大乗経典に依拠する日本の仏教界では、近代以降、経典の正統性には融通無碍な態度を取ることが仏教的、という考え方が支配的だった。それに対して、初期仏教の世界では、ブッダの言行録をかたくなに守り、いくつものガードを張って異説の混入を阻んできた。大乗仏教と比較すると、初期仏教には「正典宗教」としての色彩が強い。その正典を確定した人物がブッダゴーサなのだ。馬場紀寿『上座部仏教の思想形成』(春秋社)は、註釈家としての業績に注目が集まりがちだったブッダゴーサの、思想的な独自性を解明した意欲作だ。

パーリ三蔵の核となるのは、経蔵(スッタピタカ)つまり釈尊の言行録である。『ブッダのことば スッタニパータ』『ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経』(岩波文庫)など中村元の訳を通して、その一端には触れた人は多いだろう。しかし、そこから先に歩を進める人は少ないと思われる。実は日本では、戦前の一九三〇年代から『南伝大蔵経』(大蔵出版)というパーリ三蔵の全訳が刊行されており、現在もオンデマンド版で入手可能だ。漢訳大蔵経の完全な日本語訳など望むべくもない現状を考えれば、文語体とはいえ、パーリ三蔵という仏教の体系が、ある程度教育を受けた日本人ならもれなく「読める」形になっているというのは稀有なことだろう。パーリ三蔵の全体像を大づかみするために格好のガイドブックとしては、片山一良『ブッダのことば パーリ仏典入門』(大法輪閣)がある。

戦後になって、パーリ経蔵の口語体の訳出も複数なされた。なかでも片山一良『パーリ仏典』(大蔵出版)シリーズは、パーリ経蔵の個人訳として異彩を放っている。全体で五つのパートに分かれた経蔵(スッタピタカ)のうち、現在までに長部(ディーガニカーヤ)と中部(マッジマニカーヤ)が全巻刊行され、今年からは相応部(サンユッタニカーヤ)が刊行予定。片山はパーリ語の注釈書や複注釈書に忠実な訳出につとめており、初期仏教の伝統でパーリ経典が「どのように読まれてきたか」がはっきり分かる構成になっている。ちなみにパーリ三蔵の原典はすべてインターネットで公開されており、パーリ語の文法書もオンライン辞書もネットで完備されている。日本語でも水野弘元『パーリ語辞典』(春秋社)はじめ三種類の辞書が出版されていて、パーリ経典に直接アクセスしようという人々が飛躍的に増えていることは間違いない。

スマナサーラは『般若心経は間違い?』(宝島社)で、もっともポピュラーな大乗経典『般若心経』について「空即是色は成り立たない」などとその内容が矛盾だらけであると批判した。一部からは反発も出たが、実際に、般若心経は大乗経典でも密教経典でもなく、呪文に能書きを貼り付けた「マントラ文献」に過ぎないということは、原田和宗『「般若心経」成立史論』(大蔵出版)で実証されてしまった。

日本では「宗論はどちら勝っても釈迦の恥」という諺があるように、宗派間の論争や批判をタブー視する傾向が根強い。しかし、そのような相互批判の自制は、仏教に普遍的な特色と言えるだろうか? スリランカでは十九世紀に僧侶とキリスト教宣教師が激烈な論争を行い、それが仏教復興の足がかりとした。金漢益・訳『キリスト教か仏教か』(山喜房仏書林)には、パーナドゥラ論戦として名高い、宣教師と仏教僧との論争が記録されている。釈徹宗『不干斎ハビアン』(新潮選書)で描かれたように、日本でもかつては宗教間・宗派間の論争は盛んだった。そこに権力や暴力が介在することは避けるべきだが、言論によって堂々と討論し、真理を明らめることは、むしろ仏教者の伝統的な態度だった。

激動する世界の仏教

スマナサーラはしばしば、リチャード・ドーキンス『The God Delusion』(邦訳『神は妄想である』早川書房)や架神恭介・辰巳一世『完全教祖マニュアル』(ちくま新書)といった辛口の宗教批判・宗教批評を好意的に言及する。最近の著作『テーラワーダ仏教「自ら確かめる」ブッダの教え』(大法輪閣)では、「ブッダの態度は宗教と正反対です。ブッダは「信仰」という「無知の闇(やみ)」を破ることを説くのです」と仏説の反宗教性を強調している。その言葉はブッダその人の教えに立脚したものだが、スリランカ仏教の歴史にもその一端を求められるだろう。拙著『大アジア思想活劇』(サンガ)に詳述したが、西欧列強の植民地支配にさらされたスリランカでは、近代化の浪に対応する形で仏教復興運動が起こった。それは仏教の合理性・普遍性を前面に押し出したテーラワーダ仏教の再編成であり、「プロテスタント仏教」とも称された。十九世紀末から二十世紀初頭にかけて、日本に大きな期待をかけて度々来日したアナガーリカ・ダルマパーラという仏教活動家もいた。彼の演説のレトリックは、スマナサーラのそれと驚くほど似ている。末木文美士『近代日本と仏教 (近代日本の思想・再考)』(トランスビュー)などで詳述されているが、近代化に伴う仏教の再編・再解釈は、日本を含めたアジア全域で共通の現象だった。スマナサーラの常套句である「お釈迦様の直接の教え」にもそれなりの歴史的な経緯がある。しかしその言説は「いま・ここ」の日本において私たち日本人の仏教観を変容させている。

スマナサーラのインパクトは、佐々井秀嶺がインド仏教復興運動で成し遂げたこととも響きあっているように思える。山際素男による伝記『破天』、自身で半生を語った『必生 闘う仏教』(ともに光文社新書)、テレビドキュメンタリー『男一代菩薩道』(アスペクトから書籍化 小林三旅・他)などを通じて知られる佐々井と、スマナサーラはまったくタイプの違う仏教者だ。両者の共通点は、それぞれの国の中での立ち位置にある。インドのカースト差別はインド文化全体に染み付いた「病」である。インド文化圏内にいるスリランカ仏教徒がいくら働きかけたところで、インド被差別大衆の心情の根っこまでは届かない。スリランカの仏教もインド文化の病に感染しているからだ。そこに現れた佐々井はインドの病に感染していなかった。感染していなかったからこそ、もともと幻覚に過ぎない文化の病を身をもって粉々に破壊し得た。同じように、スマナサーラも日本文化に特有な病に感染していない。日本文化論の鎖で繋がれて同じ円周を堂々巡りする日本仏教の言説空間を、スマナサーラはいとも簡単に破壊してしまった。幻覚に過ぎない日本文化の病から解放され救われる人々も出てきた。日本仏教のプレーヤーは日本人とは限らない。インド仏教の指導者がインド人とは限らない。それが仏教の普遍宗教たる証に他ならない。

日本仏教が変化のただ中にあるように、世界の仏教もまた激しい動態にある。木村文輝・編『挑戦する仏教 アジア各国の歴史といま』(法蔵館)は、その現在進行形の諸相を報告している。千五百年の歴史の陶冶によって、なかば「風景」と化した日本仏教の「曼荼羅」をかき乱すように、新しいBuddhismが日本に浸透しつつある。日本人の精神に備わった仏教という「普遍への窓」からは、今日もブッダの呼び声が吹き込んでいる。書店の本棚に立っても、その風の勢いを感じることができるだろう。(佐藤哲朗)

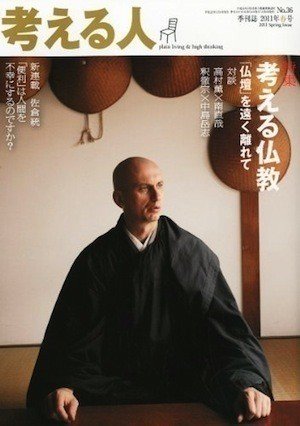

(初出:季刊誌『考える人』No.36 2011年05月号,新潮社)

いいなと思ったら応援しよう!