34 ダルマパーラと田中智学の会見(下)日露戦争と「人種闘争の世紀」の幕開け|第Ⅲ部 ランカーの獅子 ダルマパーラと日本|大アジア思想活劇

瀧口での談話──仏教信仰と実践をめぐる智学との「論争」

達磨「十波羅蜜の実行、即ち妙法の修行にして、これを以て直ちに妙法の真理を證得することを得べしと考う、如何。」

智学「決して然らず。それは妙法の根本義を把住したる上にて、三学六度十波羅蜜も任運に本法化せられて真理と融即すべしと雖も、若し妙法の根本義に住立せざるに、十波羅蜜を行ずるも、是れ猶砂上に殿宇を築くが如し。故に先ず根本たる妙法を信奉して、然る後に枝葉を活動すべしというが、日蓮上人の主張なり。」

達磨「自行の時にはそれにても宜しからん。化他の時にはこれを実行せざるべからずとおもうは、如何。」

智学「自行化他ともに然り。日蓮上人が妙法の修行を説き給うに、信行と法行との二面あり。信行とは、妙法の真理を信じて不惜身命の安心を決定して修行することにして、法行とは、十波羅蜜等の修行をすることなり。日蓮上人は、信行はその根本の修行にして、法行はその行者の助けとなるものと説きたり。」

達磨「妙法サッダルマの属性は十波羅蜜にして、例えば四肢五躰を具えて一の人間を得るが如く、十波羅蜜を具足実行して以て一大具象せる妙法の真理に到達し得べし。」

智学「そは従因至果の談道なり。根本義を後にして属性を先にするは、三乗の教義にして仏乗の実義にあらず。この事は一朝夕の議論には出来ず、深き教学的素養を要す。貴下が日本大乗教の義判に通じ来るを待ちて、重ねて談論せん。……」

ここで田中はひとまず「君が日本の大乗仏教についてもっと勉強をしてからまた話をしよう」と矛を収めんとしたのだが、ダルマパーラはなおも食い下がった。お互いの論点は微妙にずれているようにも見えるが、ダルマパーラには、二十世紀の欧米社会において孤独な仏教ミッショナリーとして歩み続けた自負心もある。自らの仏教信仰と布教の実践を無碍に否定されては、簡単に引き下がれない。

達磨「科学に於いて一事物を種々に分解して観察し、更にこれを統合して系統ある一の真理を見出す如く、妙法もまた之を分解すれば十波羅蜜となる。之を統合すれば妙法となるべし。」

智学「その分解のみを知りて、根本を忘るるに至るが多くの仏教家なり。仏乗智を予想せざる十波羅蜜は浮ふ萍ひょう的道義なり。之を救わんが爲に、日蓮上人は不惜身命の弘通をなし給えるなり。」

達磨「日蓮上人入滅し給いしより今や殆ど七百年、今にして日蓮上人の如き大偉人出でて弘通し給わばそれにてよからんも、吾等の弘通にあっては之を分解して説きまたは修せざるべからず。日蓮上人は神秘的の偉人なり。上人は妙法を分解して説かざるも、上人自らその説明なり。多くの人は上人その人に偉大を認めて、その云う所をそのままに信ずべし。今吾人はこれに異る。故に吾人自らの大きさに相当する丈に弘通せざるべからず。換言すれば、上人に於ける神秘的の偉大をば、吾人は十波羅蜜によりて補充し修養するなり。」

智学「日蓮上人の門下に教えたるは、多くの法門ある中に、信仰の門よりして進め、その信仰は不惜身命にして、妙法釈尊並びに上人に如同せんとして、全然自己を没するに在り。是れ初めより自己を標準とせずして、妙法若しくはその人格的活現たる釈尊・日蓮上人を標準とするなり。能く斯くの如くなれば、妙法、釈尊、上人の功徳自ら吾人に具わるべし。殊に今日に於いては、あきらかに日蓮上人の一大は、即ち不惜身命の信仰より妙法を證得せる標本なり。法華経に於ける信行の法門が事実に活現せるものにして、吾人が今日妙法を修する途は、亦これに傚うにあるのみ。」

達磨「信ずるということは、実に仰せの如く大切なるべし。而も吾人今アメリカに行きて、突如妙法蓮華経を信ぜよと叫ぶとも無効なり。是に於いてか、妙法の如何なるものなるかを分解して説かざるべからず。説けばまた身に行わざるべからず。」

智学「然り。今予の言う処は根本の主義なり。貴下のいう所は妙法施行の方法なり。主義一たび確立して、いよいよ之を弘宣するには、この不惜身命の信仰を根本として学問と実行を兼ね備え、身口意三業具足したるものをば、日蓮上人の善き弟子と称するなり。ただ根底の深くして正しき信念、これが根本たるを忘るべからず。」

二人の別れと後日談

ダルマパーラは智学のこの言葉に「了せり」と答え、ひとまず論争は終わった。日蓮の偉大さを賛嘆しつつも、実践としての仏教のあり方にこだわったダルマパーラに、智学もいささか押され気味のような論争である。いずれにせよ、インドからの珍客として通り一遍の接待を受けることに辟易としていたダルマパーラにとって、智学との真剣なやりとりは、何ものにも替えがたい収穫となったのではなかろうか。

この後、智学とダルマパーラは仏教のアメリカ布教に関して議論したのち、晩餐のため藤沢へ向かった。智学は遠来の客を江ノ島へ誘いたがったのだが、ダルマパーラのスケジュールが許さなかった。それにあいにくの雨であった。

藤沢での洋食晩餐の席でもまた熱っぽい応酬が続いた。席上、ダルマパーラは「予は、甚だ日本国を敬愛す。殊に日蓮上人を追慕するに於いて、一層景仰の情を深うせり。……予は、終には日本に住居せんと欲するなり。晩年には志望を遂げらるべしと予想す。」とまで述べている。両者の会談は、午後十時の終電車近くまで続き、時がようやく、二人を引き離そうとしていた。

後日、ダルマパーラは、「……上人の真精神を宣揚して、混沌たる日本の思想界の燈明台となりて導かれんことを、切に希望仕候」としたためた書簡を、約束していた自らの写真に添えて智学に送った*37。

この日の会見は智学にも強烈な記憶を残したらしい。彼が後年に口述した回想録のなかで、「ダンマパラーという人は、私と談話中に、黙ッて聞いて居るとなかなか音調が朗々として、文句分明言語明瞭だ、如何にも雄弁である、詩を聞いて居るような快感を覚える英語の話し方である、高山(樗牛)も大変驚いて、なかなか此の位立派な英語の出来る人は、本物の西洋人にもあんまりないということであッた。」(「田中智學自伝 第四巻」昭和十一年 師子王文庫)と述べている。

ダルマパーラの訪問を、智学は「要山時代に於ける尤も紀念すべき事蹟の一」としている*38。

一方、ナショナリズムと仏教を強力に結びつけた智学の日蓮主義思想が、ダルマパーラの胸中に何らかの種子を残した可能性はあるだろうか。のちに智学を訪ねたフランス人秘教思想家ポール・リシャール*39が語ったところによれば、ダルマパーラはリシャールとインドで会った際、「日本の宗教上の偉人」として智学を挙げ、日本に行ったらぜひ訪ねるよう勧めたそうだ。

後日談だが、国柱会は昭和二十九年にインド大菩提会のデーヴァプリヤ・ヴァリシンハ(ダルマパーラの後継者)が来日した際、かつて授戒せしめたダルマパーラの追善法要を行っている*40。なかなか義理堅い話ではないか。

日露戦争と「人種闘争の世紀」の幕開け

ダルマパーラ三回目の来日は、前二回とはずいぶん色彩の違うものであった。七月、彼は約二カ月の滞在を終えて日本を発ち、明治三十七(一九〇四)年初頭までをアメリカで過ごした。その後、欧州を経てコロンボに戻りインド・スリランカでの精力的な活動を再開することになる。

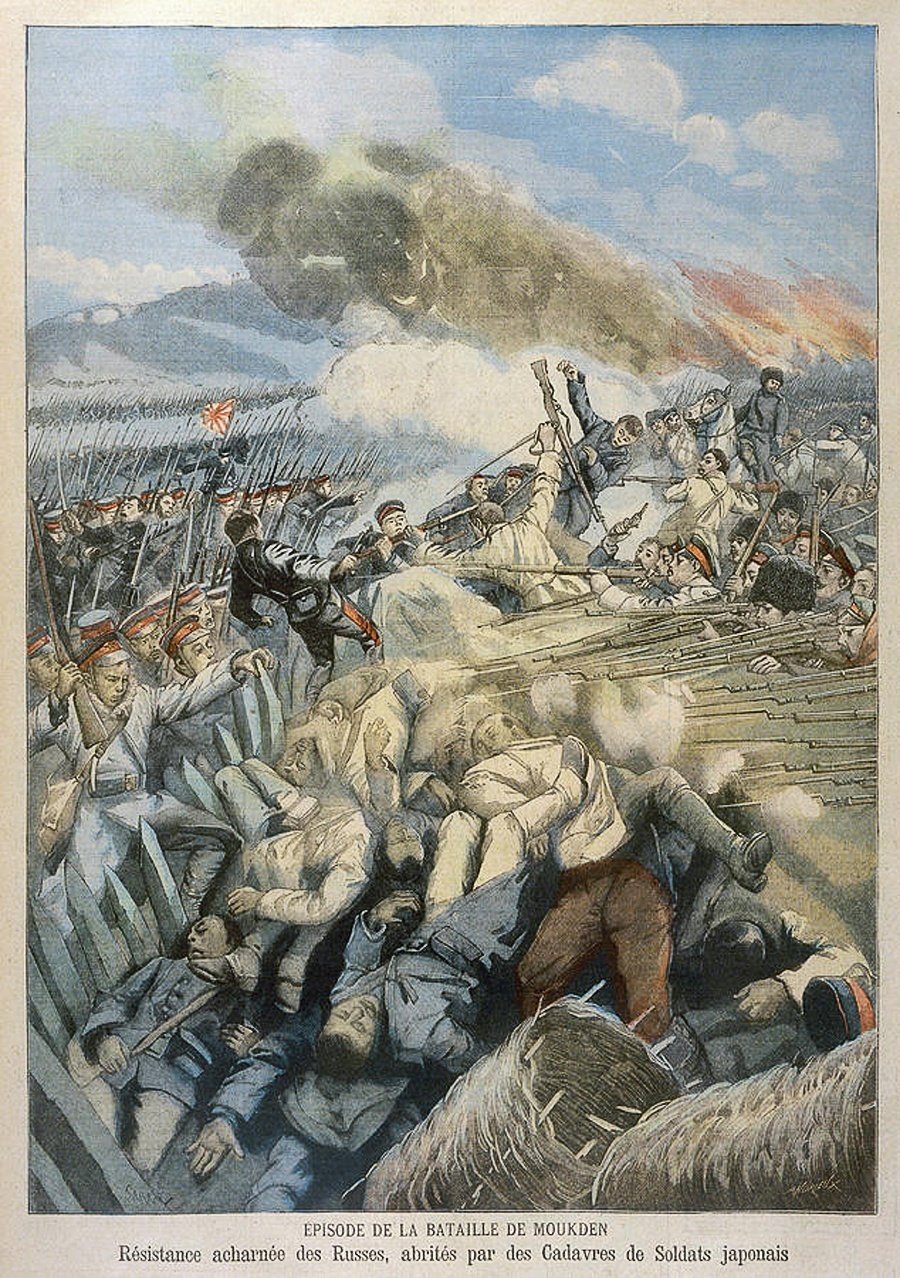

ちょうどその頃、日本は大国ロシアに国家存亡をかけた戦争を挑んでいた。明治三十七(一九〇四)年から翌年まで続いた日露戦争で、日本は陸戦における戦果に続いて対馬沖でロシアの誇るバルチック艦隊を粉砕し、国力のギリギリいっぱいを投入した賭けにかろうじて勝利する。そしてヨーロッパ列強を押しのけ「アジアの盟主」としての地位を確立するに至った。

英国支配下にあったスリランカの仏教徒もまた、日本の勝利を「キリスト教勢力に対する仏教国の大勝利」と受け止め大いに熱狂した。また、インドの村々では、日本の一戦一勝を聞くごとイルミネーションを飾ってこれを祝い、日露戦役を記録した映画フィルムはアジア大陸の至るところで空前の歓迎を受けたという*41。

日本の勝利は、一方でアジアに既得権を持つ白色人種諸国の間にある恐怖心をもたらしつつあった。日本語の資料だが、明治四十一(一九〇八)年のロンドン、「スペクテーター」紙の記事には、

「けだしアジア人間の相互情誼は、なお未だ強烈なる程度に達せざるにせよ、一応、一舟同乗の観念を相有するは、なお欧州人のアジア的勢力に対して、共通の観念を持ち寄るが如きものあるは疑うべからず。……その長崎よりボスフォラス海峡に至る、アジアの地を風靡して、幾百年沈睡せしアジアの各有色人種をして、蹶然興起せしむることあるはこれを信じて可なり……白色人種はこれに対し、深思熟慮、さらに一層の努力を要する事情あるは明白なり」*42という憂慮が表明されていた。

「アジアの有色人種」なる物言い自体、ヨーロッパ人が東方の植民地支配を倫理的に正当化し、加えて選民性を社会ダーウィニズムという「疑似科学」で偽造した際に生み落とされた、架空の陰画ネガに過ぎない。西欧の「白人」たちは、この時自らの「影」に怯えていた。しかし、ネガとしての自己規定を強いられたアジア人種もまた、その図式から決して自由ではなかった。

とにかくも、インドをはじめとするアジア植民地諸国の志士たちは、「有色人種が白人を撃ち破った」日露のたたかいをひとつのターニングポイントとみなし、自治と独立を求める反植民地闘争を本格化させていく。そして、その渦中には我がアナガーリカ・ダルマパーラの姿もあった。

岡倉天心の渡印について

アナガーリカ・ダルマパーラが三回目の来日を果たした明治三十五(一九〇二)年、インドには天心・岡倉覚三(一八六三〜一九一三)がいた。天心(この号は生前ほとんど用いられなかったようであるが……)の伝記やインド旅行に至る経緯については、親切な解説書が数多く出ているのでここでは割愛する。九鬼隆一夫人・初子との不倫によって東京美術学校を追われ、日本美術院を新たに設立したもののまったく振るわず、要するに岡倉覚三は逆境にあった。

このインド行きの目的は仏教遺跡調査である。奈良の真言僧・堀至徳を伴った天心は、明治三十四(一九〇一)年十一月二十一日に日本を出港し、セイロンを経て十二月末インド入りし、カルカッタへと至り、ラーマ・クリシュナ・ミッションの指導者スワミ・ヴィヴェーカーナンダ*43を訪問した。彼は同地でスレンドラナート・タゴール(詩聖ラビーンドラナート・タゴールの甥)のもとに滞在している。

翌年十月までのインド滞在中、アジャンタ、エローラをはじめとして亜大陸各地の古代仏教遺跡を視察した。彼はブッダガヤも訪れており、驚くべきことに、ダルマパーラの宿敵マハンタとの間で大菩提寺の買い取りをめぐる交渉も行ったというのである。マハンタと天心の会見については、スレンドラナート・タゴールによるおぼろげな回想録に記されている。

(天心は)始めは仏陀の参詣のみが目的だったという。ところが、心の平安が得られるどころか、寺院の荒廃と環境の悪さに彼はひどく心を傷つけられた。その上彼は、世界中から小さなグループを作って集まった信徒たちが寺院周辺のそれぞれお国ぶり豊かな宿泊所に泊まり、釈尊成道の故地を目のあたりに見た感激から、色とりどりの衣服を供え儀式を行なって平和と善意の共通の理想に奉仕しているのではないかという幻想を抱いていた。何事もその核心に迫らずとはおかぬ性格から、岡倉はまずモハントから土地を譲り受け早速にこの聖地で活動を開始する以外に方策はないと判断したのだった。そして最初の巡礼団が派遣されるまで、差し当たって同伴の老僧にその管理を任せたいというのが彼の考えであった。(中略)

やっとモハントとの会見がかなえられた。彼は隠棲者の姿にふさわしく僧院の屋上に作られた瓦葺きの小さな庵に住まっていたが、岡倉の贈物を恭々しく受け取って丁寧に深いお辞儀をし、偉大なる日本の著名な代表者を迎えて嬉しく思うと述べた。しかし、私が通訳して岡倉の願いを詳しく説明すると、モハントは自分にはその力が無いことを告白した。英国の地方官が同じ東洋の外国人に土地を移譲することを絶対に認めないであろう、また許可を得るため政府の上層部にどう接近したらよいかも自分には全くわからぬというのが、その理由であった。ブダ・ガヤをその聖地にふさわしく集団的参詣の場にしたいという高度に藝術的な岡倉の夢はかくて終りを告げたのである。

この天心の行動が、ダルマパーラの活動と何らかの提携のもとに行われたのか、それとも気まぐれで熱しやすい彼の思いつきによるものだったのかは、はっきりしない。高楠順次郎によれば、ダルマパーラが天心にインドで土地を提供するなど二人の間に交流はあったらしいのだが、この当時、具体的にどのような関係があったかは分からない。

同じ時期、ヴィヴェーカーナンダらとの交流を通じてヴェーダーンタ教と大乗仏教の類似性を確信した天心は、真宗大谷派の学僧、織田得能をカルカッタに呼び寄せ、三人は日本で「東洋宗教会議」を開催することを画策した。しかし在印中にヴィヴェーカーナンダが急死したことで前途にはさっそく、暗雲が立ちこめる。天心は帰国後も盛んに運動したものの、内外からの不可解な誹謗中傷や仏教各派の諸事情が重なり、「東洋宗教会議」計画はうやむやにかき消えてしまった。

天心の死後、昭和十三(一九三八)年にようやく邦訳版が発表され、当時流行した反西欧アジア共同体思想の宣伝を担った著作『東洋の覚醒』もまた、この旅行中に書かれたものだ。ベンガルのインド愛国者たちのサロンで、天心は過激な言辞に彩られた自らの草稿を読み上げては批評を求め、彼らが返す荒々しい言葉、耳障りな警句を喜んで草稿に書き加えた。

のちにダルマパーラが叫んだ反西欧的な激しいアジア・ナショナリズムの言辞にも、『東洋の覚醒』の語調とシンクロしている部分がないとはいえないだろう。ダルマパーラの後半生を彩ったアジア・ナショナリズム的な傾向もまた、天心と同じく、インドはベンガルの地で養われたものだったから。

天心がインドを去った翌年の明治三十六(一九〇三)年、横山大観と菱田春草が天心の勧めによって渡印し、絵画技法のうえでもベンガル派の近代美術運動に大きな影響を残した。その後も日本美術院関係者とベンガル派の交流は長く続いた。それから三十年後、日本人画家の野生司香雪がダルマパーラの招きに応じてサールナート根本香室精舎(ムーラガンダクティ・ヴィハーラ)の壁画を揮毫するに至るのだ。

以上、本書に登場するのはこれで最後であろう天心・岡倉覚三と仏教復興運動の因縁話。頭の片隅にちょこっと置いといてほしい。

註釈

*37 ここまではすべて山川智応「達磨波羅氏の来訪」。

*38 ダルマパーラは智学との座談のなかで「日本の天孫降臨神話とスリランカの建国神話の類似性から大和民族・シンハラ民族の同祖論」(三五九頁)を説いたとされるが、その件に関して石井公成氏の以下のような報告があることをご紹介したい。末木文美士著『明治思想家論(近代日本の思想・再考I)』『近代日本と仏教(近代日本の思想・再考Ⅱ)』への書評に記された一文である。

「なお、著者は、日露戦争開戦に際して智学が(中略)世界を統治する転輪聖王の子孫が日本に渡ってきたのが神武天皇であると主張したことに注目している。(中略)智学のこの主張は、日本の進路に対して少なからぬ影響を与えたのである。ただ、この主張は実は、仏教復興の闘士であったセイロンのアナガーリカ・ダルマパーラが来日して対談した際に語ったセイロンの伝説を、智学が独自なやり方で解釈したものであることは、本書が刊行される直前に評者がデューク大学での会議発表において明らかにした。著者が説くように、仏教の世界性とナショナリズムは奇妙な形で撚り合わされていたのである。」(『宗教研究』三四四号、日本宗教学会、二〇〇五年六月、一八五頁)

*39 ポール・リシャール(Paul Richard 1874-1967)と当時の妻ミラ・リシャール(Mirra Richard, Mirra Alfassa 1878-1973)は一九一六(大正五)年から一九二〇(大正九)年にかけて日本に居を構え、一時は大川周明と同居していた。吉永進一「大川周明、ポール・リシャール、ミラ・リシャール──ある邂逅」(『舞鶴工業高等専門学校紀要』第四十三号、二〇〇八年)では、リシャール夫妻の履歴と日本における活動を紹介し、特に大川周明との思想的交流について詳しく解明している。ちなみにインドに渡った後、ポールと別れたミラは、インドのポンディシュリにあるオーロビンド・ゴーシュのアシュラムに留まった。「オーロビンドは彼女を「マザー」と呼び、宇宙進化のエネルギーである「シャクティ」と同一視」していたという。オーロビンドの没後、彼女はポンディシュリ近郊に霊的共同体オーロヴィル(http://www.auroville.org/)を建設し、霊的指導者として広く尊敬を集めた。

*40 『国柱会百年史』田中香浦監修、国柱会、昭和五十六年。ヴァリシンハはこの年の四月、日本山妙法寺などが呼びかけた「第二回世界平和者日本会議」に出席するため来日した。

*41 平石直昭『近代日本の「アジア主義」 明治期の諸理念を中心に』(『アジアから考える[5]近代化像』溝口雄三・浜下武志・平石直昭・宮嶋博史 編、東京大学出版会、一九九四年)に収録。また、日露交戦中の明治三十七年四月二十二日付『中外日報』には「印度の賎民我勝利を祈る 開戦以来印度人が日本に対し熱心なる同情を寄せ居ることは屢々本紙に記したる所なるが、今又印度新聞の報に拠れば印度セーロン島のコロムボに住するドホービー種族の民(最賎民)六十余名は同地佛教徒を代表してケラニーの礼拝堂に赴き日本勝利の祈祷を為すため行脚として出発したる由なり、印度人が此戦争の成行を気遣ひ居ることは實に非常なりと。」という記事が載っている。日露戦争に際して、日本はその背中にアジア被抑圧民族の期待を確かに受けて闘っていたのである。

*42 『大亜細亜主義論』小寺謙吉、寶文館、大正五年、三五四頁。原文の一部を仮名に直した。

*43 ヴィヴェーカーナンダは一八九三年のシカゴ万国宗教大会に、ダルマパーラとともに出席している。

*44 「岡倉覚三 ある回想」スレンドラナート・タゴール 山口静一訳(『岡倉天心 人と思想』橋川文三編、平凡社、昭和五十七年、三十一頁)。なお、佐藤良純「ブッダガヤ寺院法をめぐって」には、岡倉天心のマハンタ訪問後、「ダルマパーラの運動を純粋に宗教的なものと判断していたインド政府は、このことによる日本の介入を恐れ、仏教徒に好意的だった態度を、一八〇度転換してしまった。」とある。出典は明らかにされていない。

いいなと思ったら応援しよう!