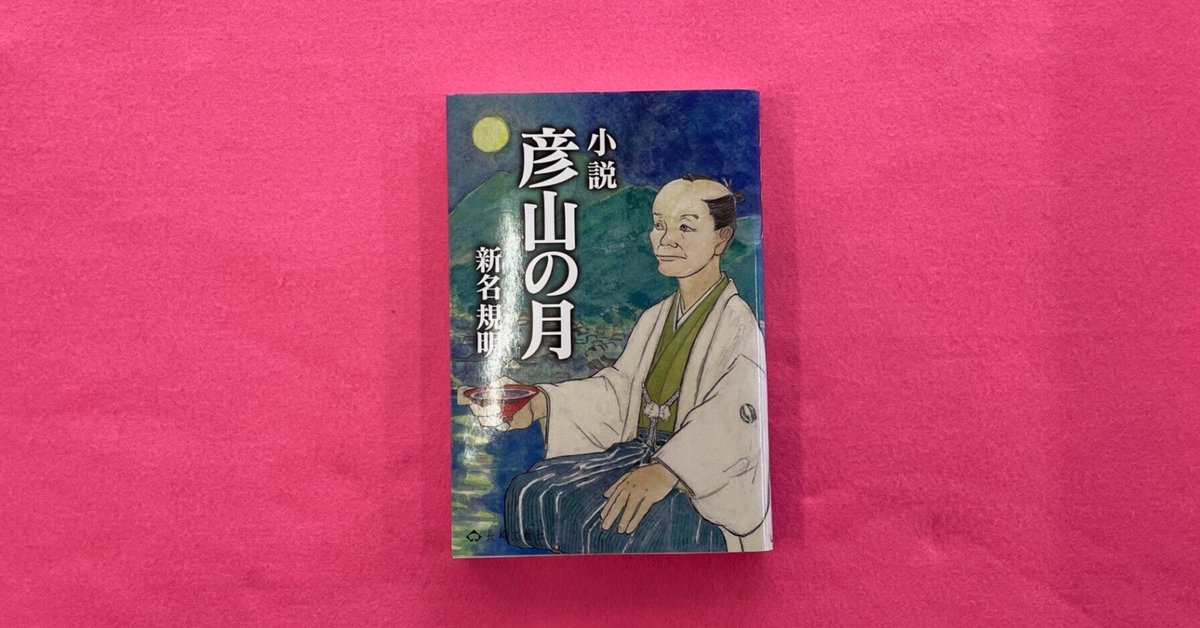

大田南畝(蜀山人)が主人公の小説~彦山の月

江戸後期の狂歌師で蜀山人(しょくさんじん)の名でも知られる大田南畝(おおたなんぽ)を主人公にした小説です。

南畝は幕府の御家人として文化元年(1804)の秋から丸一年間、長崎に赴任しました。江戸を代表するマルチな大文化人が、これまた当代きっての長崎の錚々(そうそう)たる文人や粋人と交流する様子が細密に描かれています。

NHKの大河ドラマがきっかけで今「江戸」がブームになっているようですが、この『小説 彦山の月』を読むと、当時の花街や宴席の様子そして人々の日常を知ることができます。

もちろん表題は、蜀山人の作として知られている「彦山の上から出る月はよか こんげん月はえっとなかばい」に因んだものです。

蜀山人の長崎在勤中にロシア全権使節ニコライ・レザノフが来航しました。

蜀山人こと大田直次郎は幕吏として何度もレザノフに面会していて、その詳細な記録を彼は書き残しています。

一般に教科書的にしか記述されないレザノフですが、この小説では蜀山人が抱いた感想や印象によってレザノフの人物像まで知ることができます。

また物語に登場する人物の中でも唐通事の游龍梅泉(ゆりゅう ばいせん)とその妻須美(すみ)に、著者の特別の眼差しを感じます。

あとがきによれば、崇福寺の墓地で二人の墓碑を見たときに、この小説の執筆を強く思い立ったそうです。

といっても主人公はあくまでも蜀山人です。

蜀山人は「実直な能吏であること」と「恋する風流人であること」が矛盾なく同居するような、大きな器の文人だったようです。

彼の狂歌に「世の中は酒と女が敵(かたき)なり どうか敵にめぐりあひたい」とか、在原業平の句をもじって「世の中にたえて女のなかりせば、をとこの春はのどけからまし」というのがあります。怒られそうですが、きっと著者も「私も本当にそう思うんですよ」と仰っているような気がします。

著者は九州大学の大学院で西洋哲学史を専攻され、長崎市内の高校で国語教師そして長らく文芸誌『ら・めえる』の編集長を務める傍ら、「プラトンを読む」「鴎外歴史文学考」等の評論も雑誌に連載していらっしゃいました。

『小説 彦山の月』の記述は、著者の膨大な史料の渉猟と学識に支えられていて、物語中の様々な場面や人物描写は、私たちに歴史上の人物を身近に感じさせてくれます。

長崎の和華蘭文化をお知りになりたい方にとてもお勧めの一冊です。

『彦山の月』

新名規明(にいな のりあき)著

ISBN978-4-88851-146-9

定価(1,600円+税)