自分の好きを言葉にする力、それが手に入る読書会はこちらです

noteのネタがなくなったら読書会に参加しよう。

読書会が、小説を書くことに、note記事を書くことにとても役に立っている。その秘密は読書会で自分が読んだ本を他の参加者に紹介することにあります。

本の魅力を伝えることは、「自分の好き」を言葉にして相手に伝えること。これは執筆においてもとても大切なことだと思っています。

日常生活で、自分が何に「好き」と感じているのか、または何を感じているのかを言葉で表現する機会は意外と少ない。だから「言葉にする」トレーニングの場として、読書会を活用しています。

今回のnoteでは、小説「かもめのジョナサン」を紹介した読書会の体験をお伝えいたします。

それでは、どうぞ。

(この記事の70〜90%はChat GPTに書いてもらっています。有料のGPT-4を使っています。手を動かしたアクションは最初のコンセプト設計と最後の編集のみです。)

どんな読書会?

まずどんな読書会だったかを説明します。

世の中には読書会にはさまざな形式があります。例えば、主催者側が課題本を提示されその課題本を予め読んでおいて、読書会の時間でその本の内容をみんなで話すという読書会から、特に課題本がない自由形式の読書会まで。

今回参加したのは、以下の自由形式の読書会でした(自分の好きな本を紹介できるので自分の好きを言葉にするトレーニングにはピッタリです)。

<読書会の詳細>

・読書会は4人のメンバーで構成

・決められた課題本はない、各々が読みたい本を持ってくる形式

・最初の30分は各自が持ち寄った本を読み、残りの30分でその本について話す

紹介した本:かもめのジョナサン完全版

私が選んだ本は「かもめのジョナサン完全版」です。

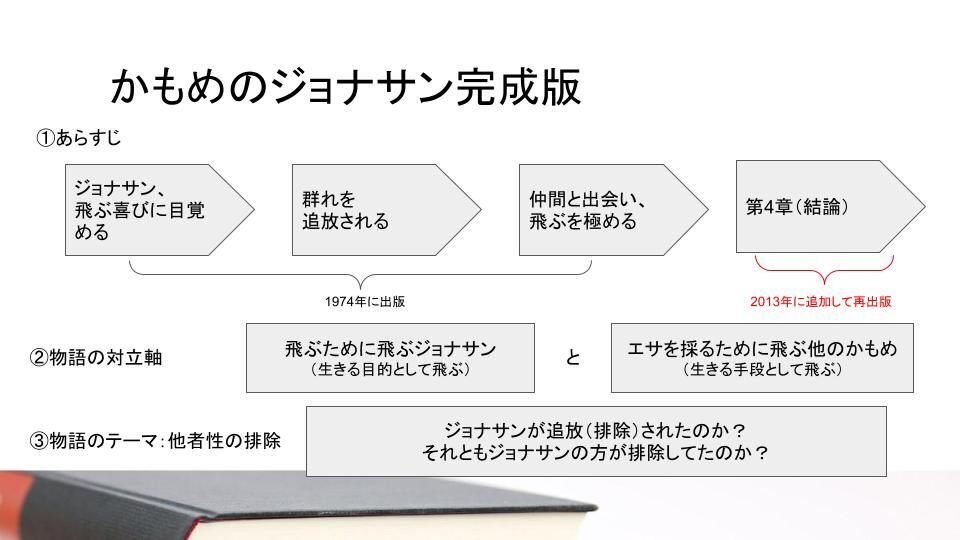

この読書会で、本を紹介するために一人に与えられる時間は5〜8分です。この小説を限られた時間で伝えるために、ポイントを3つに絞って、それをパワーポイント1枚に収めて、それを見せながらこの1冊の魅力を紹介しました。

1. かもめのジョナサンのあらすじ

最初はあらすじを伝えます。

・小説「かもめのジョナサン」はリチャード・バックによって書かれた小説

・1974年に出版され、それから約40年後に第4章が加筆された完全版が発表された(2013年)

・主人公はタイトルの通り”ジョナサン”というかもめ

・ジョナサンは、他のかもめたちが食べ物を摂るだけのために飛ぶのに対し、飛ぶことの速さ、美しさや高度な技術を追求する変わったかめも

・「そんなかめもはいない」、「群れの和を乱す」という理由で、長老から群れからの追放を言い渡される

・群れを追放されて一人で飛ぶジョナサンに仲間ができる

・自由と成長を求めたジョナサンが最後にたどり着く第4章が追加されたのが<完全版かもめのジョナサン>

2. 物語の対立軸

次はこの物語を理解するためにポイントを伝えます。この小説では、物語の根幹ではないかと感じた対立軸(対比)を伝えました。

対立軸(対比)は、複数の要素が絡み合っているものをバシッと、ピンポイントで掴むためには有効な見方です。対立軸をつかむだけでその物語の解像度がグッと高くなります。

「かもめのジョナサン」の場合、主人公のジョナサンと他のかもめという対立軸がわかりやすいと思い、その対立軸から展開させてみました。

<対立軸の展開>

・ジョナサンと他のかもめ

⬇

・飛ぶために飛ぶジョナサンと餌を摂るために飛ぶ他のかもめ

⬇

・生きる目的として飛ぶジョナサンと生きる手段として飛ぶ他のかめも

3. 物語から感じたテーマ(主題)

最後にこの物語から感じたテーマ(主題)を伝えて締めます。

テーマとは、この物語は何を言っているのか、それを一言で伝えること。そしてここに個人的な感想、自分の好きを入れてみます。

この「かめものジョナサン」を読んで感じたことを一言で言えば、「自我の芽生え」がその集団とどう均衡を図るか?です。

完璧な飛翔を求めただ飛ぶことに没頭するかもめのジョナサンは、ただ餌を取るために飛ぶ、ただ生きるだけに飛ぶだけの群れから追放される。でもそれはジョナサンが排除されたのか、それとも先にジョナサンの方は排除していたのか。どっちだろう?

これはこのお話の一番難しい、そして面白いポイントだと思ってます。

自分の好きなことに没頭することは、周囲を排除していることなのかもと考えさせられます。

この視点がわたし、わたしたちに問いかけることがあるとしたら、それは、個々の自我が集団の中でどう共存できるのか、それは持続可能なのか?個体と集団の緊張と均衡を探ることなのかなと思いました。そしてそのプロセスこそがコミュニケーションと呼ぶべきものなのかもしれないと思いました。

最後に、私がこの「かめものジョナサン」が好きなところですが、50年以上も前にアメリカで書かれた小説ですが、現在の令和の日本でも響くものがある。今を生きるためのヒントが書かれている1冊です。

おすすめです。

言葉にする力

読書会では自分の好きを言葉にする力が身につきます。それはただ単に「好きなんだ」と言うのではなく、その「好き」の背景を相手にもわかるように伝える力です。

読書会はそのトレーニングの場であり、自分の中にあるモヤモヤをはっきりと明確にする場です。そしてそれをnoteを書くためのトレーニングにもなる(それに読書会の参加そのものがnoteのネタになる)。

noteを書くネタがない、書くことに行き詰まっていると感じたら読書会に参加してみてはどうでしょう?

(今回の記事は読書会の体験をChat GPTに伝え、それで書いてもらったブログのたたき台を編集したものです。)

*関連マガジン

*プロフィール記事

いいなと思ったら応援しよう!