臨床とインターネットの接点〈最終回〉

Medical Tribune 2004年3月25日 44ページ ©︎鈴木吉彦 医学博士

インターネットにおける個人認証

社会の変化により不便あるいは重要に

個人認証が不要になってきた製薬企業のホームページ

独自でポータルサイトを確立塩、独自性を打ち出しながら運用している製薬企業が多く見られるようになったのは、好ましい傾向です。製薬企業が提供するサービスには、バラエティーに富んだ内容が多く、それをブックマークしておくだけでも、外来診療に役立つことがしばしばあります。一方、最近では、医療関係者のホームページを訪問するのに、多くの企業がIDやパスワードを要求しなくなりました。個人認証システムが外れたわけです。医療関係者かどうかという質問に、「はい」というボタンを押せば同意が取れたとみなし、それ以降に閲覧できる内容については、医療関係者がいることを前提に除法開示され、非常にアクセスしやすくなりました。一部の製薬企業はいまだプロテクトをかけていますが、それもいずれ、開放される方向に傾くと思います。

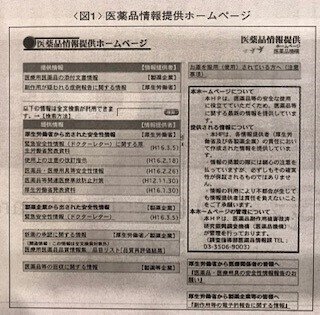

というのは、製薬企業が医薬品情報を自社のホームページ内で認証プロテクトしたとしても、一方では、図1のような医薬品情報提供ホームページ(htttp://www.pharmasys.gr.jp/)があるからです。このホームページでは、我が国の医薬品添付文書がほとんど掲載されており、だれもが医薬品情報にアクセスできます。したがって、製薬企業が自社のホームページにプロダクトをかけても、ほとんど意味がなくなってきていると言えるでしょう。社会の変化で情報公開が推進されてきた結果と考えられます。

医師のプライバシー保護が容易に

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?