調号から階名を読み取る方法

はい。真面目に書きます。

先日こんな教材をリリースしましたが、

すべての音に階名を振った新曲視唱の課題集です。

小さい頃、ピアノを習った経験のある人の中には

「楽譜にドレミを書いちゃダメ!読めるようにならないでしょ!」

と言われた記憶のある方も多いと思います。

私は半分同意。半分反対です。

同意するのは「ドレミを書いちゃダメ!」という部分。

一方、同意しないのは「ドレミを書いちゃダメ!」という部分。

ん、夏バテかな?

いえいえ、違います。

もしその先生が「ドレミ」を音名として言っているのであれば、同意。

「ドレミ」を階名として言っているのであれば、不同意です。

音名と階名、分けて考えてみましょう。

まず音名。音名というのは「音高」を示すための名前のことです。

楽譜というのはそもそも「音高」、音の高さを書き表すためのものです。

文字では伝達するのに効率が悪いからこそ、楽譜という形態が使われているわけです。

それを同じように音の高さを示す「音名」に直すのは、本末転倒。

読めないローマ字にカタカナを振るようなものでしょうか。

これは出来るだけ避けたいところですね。

次に階名。階名というのは「音階上の音の位置」を示すための名前のことです。

「音階」というのは「その調性で使われている音一覧」のようなものです。

調性のある音楽はみんな、この「一覧の音」を基本のポジションとして使っています。その調性以外の音が出てくる場合は、臨時記号を使って示されるわけですね。出てくる頻度としては「一覧の音」がほとんどです。

その楽譜がどんな調性で書かれているのか。その音は「音階」の中のどの音なのか。

これらは楽譜上には直接書かれていません。ですので、大なり小なり、読み人によって分析されるものです。

楽譜に直接書かれていないものですから、これは大いに楽譜に書き込んでOK、と私は教えます。もちろん書かずに読めるようになれば、理論的に楽譜が読めてきたということです。

さて、ここからが本題。

「書いてOK」と言われたって、そもそも階名わかりません!という方へ向けてのお知らせ。

「階名」は「調性・音階ありき」なので、今から階名をつけようとする曲の調性がわからないとつけることができません。

ですが、「調性」がわからなくて大丈夫。

「調号」を見るだけで、「階名」はつけられます。

「調号」というのは、楽譜の一番左、音部記号(ト音記号など)のすぐ右側に書かれている、「音符を伴わない♯や♭の群れ」のことです。

ここに書かれている♯や♭の位置・数によって「調性」が判別出来るようになっています。

♯がひとつなら「ト長調」、ふたつなら「ニ長調」、♭がひとつなら「ヘ長調」…くらいは覚えてるけど、それ以上になるとちょっと…。という方はきっとたくさんいることでしょう。

通常は♯や♭の個数と、それが何調になるのかを丸覚えするようにしていきますが、「階名」を読むことだけを考えるなら、その暗記、実は必要ありません。

覚えるべきは2つだけ。

・調号が♯の群れだったら、一番右の♯の位置が「シ」

・調号が♭の群れだったら、一番右の♭の位置が「ファ」

これだけです。

ちなみに「ド」が主音であれば長調、「ラ」が主音であれば短調になります。

基本的には曲の終わりの音を見ればわかりますね。

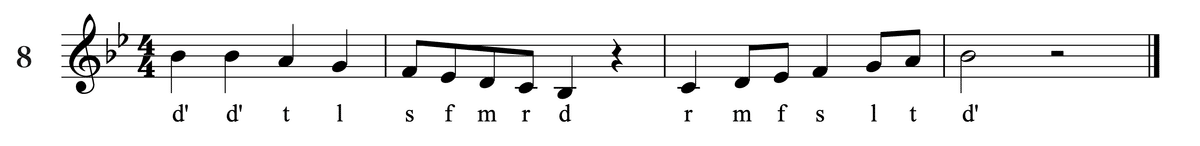

試しに下の2問をそれぞれ階名で読めるか試してみてください。

回答は更に下に載せておきます。

以下、解答です。

階名はアルファベットで書いてあります。

ドレミファソラシ→ d r m f s l t となっています。

もし手元に楽器があれば、開始音を確認して歌ってみてください。

階名で正しく音の幅、音程が取れていれば、結果的に音の高さ、音高も一致しています。

せっかくだから、模範歌唱も載せておきますかね。パッと取って出しなので、音質はそこそこです。

そう聴こえる、歌えるという人は「相対音感」が働いています。

どんどんその力を伸ばしていきたいですね!