The Smiths "This Charming Man" (1983)

音楽話139: 偉大

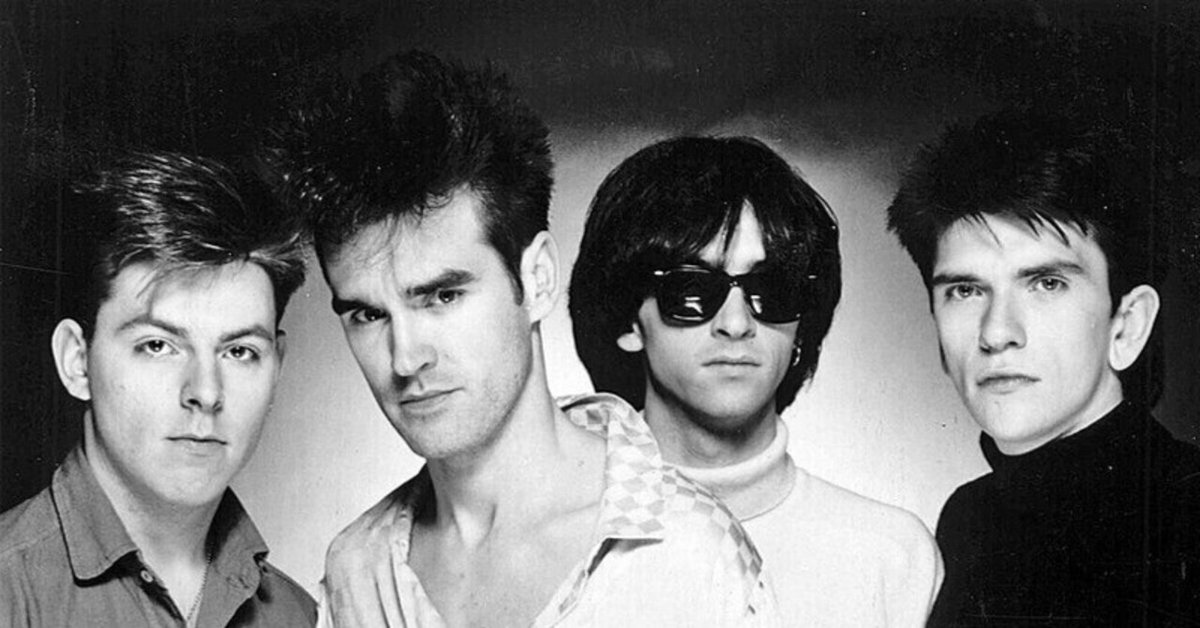

The Smiths

青臭い、軟弱、自己陶酔…どんな揶揄があろうとも、The Smithsは音楽史にハッキリと爪痕を残した偉大なバンドであり、私の人生に確実に影響をもたらした音楽です。

Patti Smithのライヴで出会ったSteven Morrissey(ヴォーカル)とJohnny Mar(ギター)。趣味嗜好に共通点が多いことを発見して意気投合、1982年にJohnnyがMorrisseyの自宅を訪ねてバンド結成を打診し、The Smithsは始まりました。印象的なのは、彼ら共通のお気に入りがThe Monochrome Setだったこと。なるほど、メロディに含まれる青白い若さというか、蒸せ返るまでの青臭さが、The Smithsに通じるものがあるように思えます。

最初は彼ら2人&Johnnyの友人=3人で結成されたバンドは、デモ・レコーディングしながら紆余曲折し、最終的にはMorrissey、Johnny、Mike Joyce(ドラムス)、Andy Rourke(ベース)の4人がメンバーとなります。

83年5月、Rough Trade Recordsから"Hand In Glove"でデビューした彼らですが、あまり売れませんでした。古臭いんだか新しいんだかわからない、誰の影響を受けたかも不確かな薄いサウンド。内気な主人公を歌った歌詞、Morrisseyのひっくり返るヴォーカルとくねくねしたパフォーマンス、上手下手が不明なJohnnyのギター、リズム隊の弱さ、バンド全体に漂うゲイの雰囲気…いずれも、当時の世相ではウケる要素がほぼ皆無でした。

厨二病どころではない

続いて83年10月にリリースされたのが、今回紹介する"This Charming Man"。印象的なイントロのカッティング、中低音が響くMorrisseyのヴォーカルと"Ahh!"とひっくり返るシャウト、メロディの美しさ、小気味良いブレイク…"Hand In Glove"よりキャッチーなサウンドは、全英シングルチャート25位という結果となって評価されました。MVではMorrisseyが花束を振り回してクネクネしながら歌っていますが、その後のライヴではオーディエンスが思い思いの花束を持ってステージに投げ入れる光景まで生まれ、彼らの代表曲のひとつとなりました(その光景はファンの間で「祝福」と呼ばれていました)。歌詞はとても意味深で、抽象的な情景と具体的なアイテムが出てきて暗喩だらけ。距離が密かに縮まっていく男性同士の愛が浮き上がってくるようにも思えます…まぁそれはMorrisseyが歌ってるからなんですが。

続く"What Difference Does It Make?"は12位になり、新進気鋭のバンドとして注目が集まり出します。そしてStephen Streetプロデュースのデビュー・アルバム「The Smiths」は全英2位となり、その後のシングルもチャートの常連に。

85年「Meat Is Murder」、86年「The Queen Is Dead」は現在でも語り継ぐべき名アルバムですし、社会的/性的マイノリティとしての自身の立ち位置から放たれる数々の独白、怒り、諦念、嘆きは楽曲だけでなく、直接的な言葉からも溢れるようになりました。

例えば85年、エチオピア難民救済を目的に立ち上がったBand Aidプロジェクトに対し、Morrisseyが言い放ったコメントは非常に有名です。

"One can have great concern for the people of Ethiopia, but it's another thing to inflict daily torture on the people of England"

「エチオピアの人たちを大いに心配するのはいいけどさ、英国人を日々拷問のように甚振るなら、話は別だよ」

他国の人々のことを心配するなら、まず自分の国で困ってる人たちのことを考えるのが先決じゃないかーーー彼は当時のサッチャー政権や英国王室などにも批判的で、社会で阻害され虐げられる自分を含めたマイノリティたちを蔑ろにして「世界が〜」「平和が〜」と喚く人たちが我慢ならなかったのでしょう。

(現代の一部政治指導者が主張する理念を80年代の時点で彼は既に吐いていたわけですが、彼はマイノリティの告発、現代のそれはマジョリティや保守的概念の逆襲。立ち位置は全く異なります。私は後者の方が恐ろしいと感じています)

70年代末から続いていたパンク→ニューウェーヴを経て、トレンドが混乱していた80年代当時。時代を象徴する決定的なサウンドを、皆は模索している最中でした。デジタル・サウンドへの急進的な傾倒と旧来のアナログ・サウンドへの信仰心の間で揺れ動き始めたそんな時代に、The Smithsは出てきました。

下手な演奏、内向的文系男子が好んで聴きそうな暗いサウンド、巧いというより自己陶酔気味なヴォーカル、耽美で同性愛に満ちた歌詞…どれを取っても最新でもマジョリティでもありません。彼らの構成要素は、光の届かないジメジメした暗がりでこれまで誰も拾い上げなかったものたち、他人に共感してほしいと考えもしなかったものばかりです。それらをThe Smithsは全部集めてガンガン陽の当たる場所に晒したのです。それを心の奥底で待望していた人々に支持され、彼らは売れたのです。

彼らを「永遠の厨二病」などと言う方もいますが、それどころではありません。暗闇から掻き集めたマイノリティ要素を融合させた曲を通して「これが僕だよ、理解できるかい?」と聴く者に突きつけた。

つまり彼らこそが、厨二病を創り出した張本人。第一、厨二病はネガティヴなものでは決してなく、誰しも多かれ少なかれ心に持っている褥であることを、彼らは暴いてみせた。語彙力無くてすみませんが、彼らは画期的だったのです。

The Beatles以来最も愛されたバンド

順調に成功していったThe Smithsですが、彼らは疲弊しました。マイノリティの告発代理人だった彼らが、メジャーの思惑やあからさまな損得勘定、彼らを誤認識して近づいてくる取り巻きたちをうまく去なし続けることは、やはり無理でした。それに、相思相愛だったMorrisseyとJohnnyの間に吹いたスキマ風は止むことなく、87年Johnnyのバンド脱退という末路を辿ります。サウンドの屋台骨だったJohnnyを失ったバンドが息を吹き返すことは難しく、Morrisseyのモチベーションも著しく低下。アルバム「Strangeways, Here We Come」でついに解散となりました。

"Hand In Glove"以来5年という短い活動期間でしたが、その後のMadchesterムーヴメントやBrit Pop、さらにそれ以降の幅広いジャンルの音楽に多大な影響をもたらしました。JohnnyのプレースタイルはJohn Squire (The Stone Roses)やNoel Gallagher (OASIS)がその影響を公言していますし、Morrisseyの詞はThom Yorke (Radiohead)やAlex Turner (Arctic Monkeys)、Weekndなどが影響を受けています。国籍・サウンド関係なく、彼らの音楽は確実に、後進に受け継がれていったのです。

ちなみに当の本人たちのその後。

度々再結成の打診が各所から都度持ち上がるのですが、Morrisseyと連絡が取れなかったり、Johnnyが拒否したりと、実現に至っていません。そうこうしているうちに、2023年Andyが膵臓癌で死去。オリジナル・メンバーでの再結成は不可能となってしまいました。第一、MorrisseyとJohnnyそれぞれの互いに関する最近のコメントを読むかぎり、溝は今も埋まっていません。この二人が譲歩しないかぎり、再集結はなさそうです。

(Morrisseyはソロ・シンガーとして精力的に活動し続け、現在はどうやら米国西海岸に住んでいてライヴも行っています。Johnnyはバンドを組んだりソロ活動したり、後輩たちのライヴに客演したり。Mikeは別段目立った活動はなさそうです)

「The SmithsはThe Beatles以降、英国のどのグループより敬愛されたバンドだ」というBBCの評があります。英国人らしいシニカルさ、幾重にも重ねた意味深な歌詞、シンプルでメロディアスな旋律などは確かに愛された要素でしょうが、それ以上に、マイノリティとしての声を高らかに歌ったこと自体が素晴らしく、上記フォロワーたちを含む、同じように挫けていた人たちを支えたのだと思います…私もそのうちのひとり、です。

This Charming Man 意訳

誰もいない丘の斜面に パンクした自転車

これでも僕はやがて 一人前の男になるのかな?

魅力的な車に乗った この魅力的な男性

人生が複雑だからって 持て余すことはない

助手席の皮シートは こんなに滑らかだというのに

(repeat)

僕は今夜遊びに行きたいけど 一丁羅を持ってないよ

この男は言った「くだらないことだ、こんなハンサムが気にすることじゃないな」

[repeat]

Ah!!

思い上がった男の子だね

身の程をわかっていない

彼は言ったんだ「指輪を返すんだ」

アイツはこうしたことに やたら詳しい

アイツはこうしたことに やたら詳しいんだ

(repeat)

Naaa nana nana…この魅力的な男

Naaa nana nana…この魅力的な男

[repeat]

彼はこういうことには 抜け目ないんだ…

(紹介する全ての音楽およびその画像・動画の著作権・肖像権等は、各権利所有者に帰属いたします。本note掲載内容はあくまで個人の楽しむ範囲のものであって、それらの権利を侵害することを意図していません)